陇东黄土塬区地裂缝灾害形成机理分析

张彦林,李爱军,付东林

(1.甘肃省地质调查院,甘肃兰州 730000;2.甘肃省地质环境监测院,甘肃兰州 730050)

0 引言

近几年来,在陇东董志塬东南部的宁县和盛、太昌、新庄等乡镇,发生了多次规模较大的黄土地裂缝灾害(图1),造成了严重的经济损失。现场调查表明,黄土地裂缝灾害实际上是在黄土构造节理的基础上,黄土潜蚀灾害的一种表现形式,其主要分布在塬面具有一定坡度的黄土塬区边缘地带。随着新农村建设和小城镇建设工程的推进,地裂缝灾害有日益加重的趋势,且已成为制约当地社会经济和谐发展和影响人民安居乐业的重要因素之一。为了避免和减轻地裂缝灾害给人民生命财产造成的损失,促进人与自然和谐发展,把黄土塬区地裂缝灾害作为重点问题进行研究具有重要意义。

1 黄土塬区地裂缝灾害特点

1.1 灾害现状

1.1.1 2004年新庄镇地裂缝灾害

2004年8月10日1时40分左右,新庄镇降特大暴雨,持续时间长达1h,导致该地发生严重的地裂缝灾害。裂缝共计 17处,最长约 850m,累计长达6280m,宽度0.2~0.3m,深度一般在5m以上,最深达25m,主要分布于郧家、嘴头赵、颉家、马家、丁任及白店等6个村,同时引发崩塌、滑坡灾害3处,共毁坏房屋294间,窑洞412孔,约10hm2农作物、300余m村庄道路不同程度遭到破坏,威胁1181户、6150人的正常生产生活,直接经济损失达500多万元。

图1 董志塬东南部主要地裂缝分布图Fig.1 Distribution of the main ground fissures in southeastern Dongzhiyuan

1.1.2 2006年和盛镇地裂缝灾害

2006年7月12日下午18时左右,暴雨引发和盛镇惠家、阁老、三任、吴家四个村庄发生地裂缝灾害,单缝最长 350m,裂缝累计总长 2210m,宽 0.5-3.0m,深1-4m,累计受灾6户共30人,造成的直接财产损失约10万元。

1.1.3 2006年新庄镇地裂缝灾害

2006年7月21日早晨7时左右,暴雨引发新庄镇下肖村发生地裂缝灾害,裂缝长500m,宽0.1~20m,深1~20m,导致村间道路阻断,80户450人供电、供水中断,危及5户24人居住安全,13.3hm2农田无法耕种,财产损失约17万元。

1.2 地裂缝灾害的基本特点

经现场调查分析,黄土地裂缝形成具有以下特点:

(1)地裂缝灾害都是在特大暴雨期间形成,如2004年8月10日发生在新庄镇的地裂缝,当时仅一小时降雨量就达84.9mm;2006年7月12日和盛镇发生地裂缝灾害时,雷电交加,大雨倾盆,持续时间长达一小时以上,在调查时,当地群众认为是地震引发地裂缝灾害,原因是当时出现打雷闪电现象,其实地震部门并没有监测到地震现象,这从一个侧面反映了当时为大暴雨。

(2)地裂缝主要集中分布于董志塬东南部边缘区,该区塬面总体向东南方向倾斜,地面坡降约10‰~30‰,这一形态特征与地表几乎水平的董志塬中北部地区不同。在整个陇东盆地,仅董志塬东南部边缘区的和盛-新庄一带地裂缝灾害严重,其它各面积较小的黄土塬区也零星发生过地裂缝现象,但规模均很小,也没有如此集中出现过。

(3)地裂缝一般长200~400m,起点一般位于塬区中心地带,末端在塬区边缘的冲沟沟脑或冲沟两岸斜坡地带,且主要以潜蚀洞的形式出现。地裂缝走向以SN、EW、NNE、NEE向为主,一般与塬边斜交,在地表呈线型展布,锯齿状延伸,裂缝一般时隐时现,在地表呈串珠状分布。

(4)地裂缝深度小于25m,一般在起点端深度小,末端深度大;地表裂缝规模小的深度小,地表裂缝规模大的深度大。地裂缝均发育于马兰黄土中,即最深达到离石黄土的顶面。

2 黄土塬区地裂缝灾害形成的构造基础

黄土体中存在大量的结构面,主要有构造地裂缝、构造节理、卸荷裂隙、风化裂隙和原生节理等。卸荷裂隙、风化裂隙和原生节理的结构面规模一般较小,其分布受形成条件制约存在局限性,不具备区域性和系统性特征,三者是影响黄土边坡稳定性的构造因素,但对线型发育的地裂缝不起控制作用。构造地裂缝是汾渭盆地地裂缝的主要成因类型,是地裂缝中破坏最为严重的一种,其规模一般较大,延伸远,方向性单一,错距明显,裂缝带宽度数米至数十米[1],具有缓变特征,而从前述地裂缝的形成特点上看出,陇东黄土塬区地裂缝不属于此种类型。除此之外,黄土构造节理是地裂缝形成的另一个重要控制因素。

黄土构造节理是构造应力作用下在黄土体中形成的破裂面,按力学性质可分为扭裂面、张裂面、张扭面、压扭面和挤压面,其中以扭裂面最为典型。构造节理还具区域性特征,在同一区域内位错同步,系统性明显,是区域构造应力场的反映[2]。黄土构造节理是分割黄土成块体的结构面,是黄土中地下水的运移通道和储存场所,同时又是水力侵蚀的优势面,是孕育地质灾害的控制和分离面,是应力侵蚀、沟谷侵蚀的构造基础[1]。

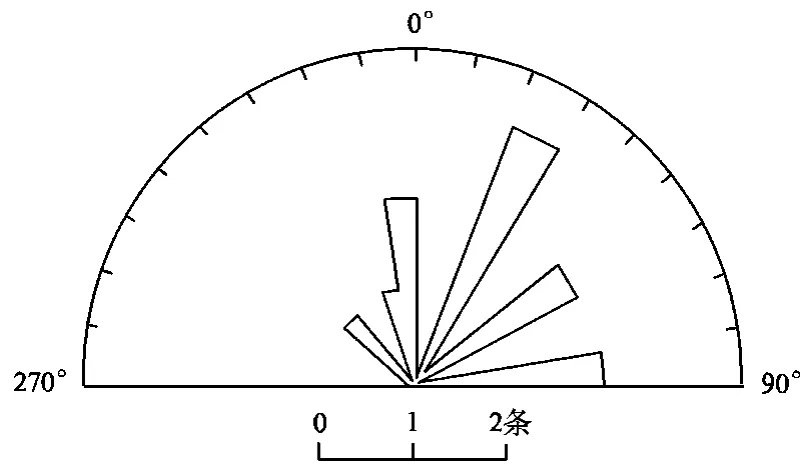

2006年11~12月,作者在董志塬东南部的宁县和盛-新庄一带共实测地裂缝11条,根据地裂缝走向绘制的玫瑰花如图2所示。从中看出,在11条地裂缝中,优势走向有四个,分别为 350°~360°、20°~30°、50°~60°和 80°~90°,另外两条分别为 320°和345°,如果分别以 350°~360°与 50°~60°、20°~30°与80°~90°作为共轭裂缝配套的话,则可得到主压应力方向为30°和60°,这与前人通过节理统计和沟谷系统分析得到的主应力方向基本一致[3],即陇东主压应力呈NNE向,并自北而南呈逆时针扭转,至南部呈NEE向。因此可以得出结论,该区地裂缝就是在区域黄土构造节理的基础发展而成的,是黄土构造节理在地表的再破裂效应。黄土构造节理是陇东黄土塬区地裂缝的构造基础。

3 地裂缝灾害形成的影响因素

野外调查和分析表明,地裂缝灾害的形成受气象水文条件、地形条件和黄土本身的物质组成、结构性质制约,是在构造节理的基础上,黄土进一步潜蚀的结果,是黄土塬区边缘地带特有的地质灾害现象。

3.1 强降雨是地裂缝灾害形成的气象条件

调查表明,地裂缝灾害都形成在强降雨期间,这说明强降雨是黄土塬区地裂缝灾害形成的基本条件,这与大多数地质灾害受降水条件控制的机理相一致。一方面降雨直接入渗,增加了黄土层中的地下水含量,另一方面强降雨才有可能在塬面形成地表水流,为地表水在有利的位置进入地下,引发黄土湿陷及潜蚀现象创造了基础条件。

图2 地裂缝走向玫瑰花图Fig.2 Strike rose diagram of the ground fissures

3.2 地表形态是形成地裂缝灾害的地形条件

董志塬位于陇东盆地中部,是在白垩系盆地中由黄土堆积而成,为东、南、西三面受马莲河、泾河、蒲河侵蚀深切夹峙而成的黄土塬(图1)。塬边冲沟发育,塬区的侵蚀基准面为上述三河流。在表面平缓的塬区,降水到了地表就地入渗进入黄土层,以垂向运动为主,到达黄土潜水面转为水平运动,向周边河谷排泄。在表面倾斜的塬区,强降雨期间降水到了地表来不及入渗,产生径流,易于形成地表集中水流,在地形低凹地段入渗进入黄土层,由于水流集中,并受垂向入渗速率慢的影响,地下水流沿黄土层中的构造节理面产生水平向运动,向塬边沟谷方向径流,易于潜蚀作用的进行。调查结果表明,发生地裂缝灾害的区域主要集中分布于董志塬东南部边缘区的宁县和盛-新庄一带,塬面坡度10‰~30‰。

3.3 地面硬化易于地表径流的形成是地裂缝灾害形成的重要影响因素

20世纪80年代以前,董志塬区居民主要分散居住在塬区边缘窑洞中,80年代中期开始了第一轮大规模的上塬集中定居工程,大部分居民迁到塬面上修房建院,聚集成连片村庄居住。近几年来,随着小城镇建设和新农村建设工程的实施,又开展了新一轮的集中上塬定居工程,同时农村的基础设施条件不断改善,村间道路、街巷、院落的面积在扩大,与之对应的是地面硬化的比例在提高,这些地段降雨不易入渗,只能形成地表集中水流,汇聚到塬面的低凹地段入渗,从而导致黄土湿陷及潜蚀的发生,进一步演化成地裂缝灾害。

3.4 黄土的湿陷性引发潜蚀是地裂缝灾害形成的主要控制因素

黄土地裂缝是黄土潜蚀的一种表现形式,其主要由黄土的湿陷性所决定。

天然状态下,由于黄土疏松多孔,深部开启缝向上分散消失而未传至地表,或被表层人工扰动土层覆盖而未显示出来。当地表水渗入尤其是雨水冲刷流入地下后,不断产生潜蚀作用,使土体在水力作用下不断沿构造节理走向扩展勾通,从而形成地裂缝[1]。

黄土的湿陷性主要由黄土的特殊结构决定,包括黄土的骨架颗粒成分、形态、排列方式、孔隙特征、胶结物种类以及胶结程度。组成黄土颗粒的成份主要是单个的粉粒和由粘胶微细碎屑胶结成的集粒,这些单个的颗粒和集粒一般是颗粒间点接触,但也有少数的面胶结接触方式。黄土中的孔隙包括根洞、虫孔、裂隙之类的大孔隙,骨架颗粒相互支架构成的中孔隙,以及粘粒间的小孔隙,以及集粒内的微孔隙。黄土中颗粒的胶结一般为碳酸钙,石膏为集粒内部的胶结物。土体在浸水湿陷后,集粒粘结物的软化、溶解及颗粒之间连接的软化、破坏,使之削弱了土颗粒连接的总强度,使黄土颗粒分散化,并在土中剪应力的作用下,滑落到土体中的大、中孔隙内,使土体结构急速崩溃,造成湿陷[4]。

不同时代黄土的抗崩解性(湿陷性)是不同的,各时代黄土的抗崩解性的关系为:午城黄土>离石黄土>马兰黄土,这种差异主要是由于黄土的物质差异、结构差异而引起[5],其决定了地裂缝主要发育于马兰黄土中。

4 黄土塬区地裂缝的形成模式

黄土塬区地裂缝的形成模式可归结为:大气降雨到达地表,来不及入渗形成地表径流,在有利的地形条件下集中入渗,形成湿陷穴或其它湿陷坑;从湿陷坑、穴源源不断进入黄土层中的集中水流沿黄土中的构造节理缝作水平向运动,并对黄土产生潜蚀作用,形成溶蚀水流通道;水流通道在地下水流的冲涮溶蚀作用下继续扩大发展,形成地下溶蚀管道,既而上部土体失去支撑,塌陷形成地裂缝。

黄土地裂缝进一步发展,将演化为沿塬边沟谷脑部延伸的浅蚀冲沟,进而向深部发展,形成黄土沟谷地貌。从这个意义上说,黄土地裂缝是黄土侵蚀现象的必然结果。

从上述形成机理分析可以看出,黄土塬区地裂缝是自然与社会因素综合作用的结果,其自然属性表现为地裂缝是一种自然演化的结果,它是在构造节理的基础上黄土湿陷及潜蚀作用发展的必然趋势;另一方面,人类的工程活动促进了这种作用的进程,在较原始状态下,大气降雨到达地面,绝大部分垂向入渗,补给地下潜水,由于均匀入渗的降雨,不易形成湿陷坑、穴等地貌,也不利于沿着构造节理产生水平向运动,不易产生潜蚀作用,随着塬面工程建设的不断加剧,地面硬化的比例在迅速提高,地面汇流的强度在加大,为集中地表水流入渗产生潜蚀提供了条件。

5 结论

通过以上分析,可以得出这样一些认识:

(1)陇东黄土塬区地裂缝灾害主要分布于倾斜的黄土塬区边缘地带,仅发育于马兰黄土中。

(2)地裂缝是在区域黄土构造节理的基础上发展而成,是黄土构造节理在地表的再破裂效应。黄土构造节理是陇东黄土塬区地裂缝的构造基础。

(3)黄土塬区地裂缝灾害的形成由降雨强度、塬面坡度、地表径流条件和黄土本身的湿陷特性所决定。

(4)黄土塬区地裂缝是黄土潜蚀灾害的一种表现形式,是黄土塬区边缘地带特有的地质灾害现象,是黄土塬区边缘沟谷发展的雏形,是自然与社会双重作用的结果。

[1]卢全中,彭建兵.黄土体结构面的发育特征及其灾害效应[J].西安科技大学学报,2006,26(4):446-450.

[2]王景明,倪玉兰,孙建中.黄土构造节理研究及其应用[J].工程地质学报,1994,2(4):31-42.

[3]徐黎明,周立发,张义楷,等.鄂尔多斯盆地构造应力场特征及其构造背景[J].大地构造与成矿学,2006,30(4):455-462.

[4]蒋希雁,陆培毅.黄土湿陷机理和影响因素分析[J].河北建筑工程学院学报,2004,22(1):25-27.

[5]唐小明,李长安,黄长生,等.兰州西部地区的黄土潜蚀作用[J].甘肃地质学报,1999,8(1):72-77.