小说《腐蚀》的叙事结构与表现小资产阶级痛苦的主题

刘 芳,王 烨

(厦门大学人文学院中文系,福建 厦门 361005)

0 引 言

在茅盾的小说创作研究方面,历来多围绕其现实主义创作总特征及理性的社会剖析创作方法,进行有关创作意图、人物形象、表现手法等方面的阐释和论证,这方面已产生不少研究成果,如翟德耀的《走进茅盾》、陈桂良的《茅盾写作艺术论》以及王嘉良近年来发表的一系列论文。总体说来,研究方法比较传统单一,除了比较文学的方法曾在上世纪八九十年代成为茅盾研究的一个热点,近年来只有极个别的学者运用女性主义、版本学等新方法进行研究,而以叙事学的方法立足文本个案进行比较全面的结构分析的论著颇为罕见[1]。笔者在普洛普《故事形态学》的启发下,借助王烨《二十年代革命小说的叙事形式》中的“革命成长叙事”结构,对茅盾的《腐蚀》进行整体性的文本结构分析,并以此论证存在于茅盾“表现小资产阶级痛苦”主题里的“拯救虚无”意识。

1 《腐蚀》的独特性与分析价值

无论从体裁还是题材上,《腐蚀》都是茅盾诸多小说作品中比较独特的一个。关于茅盾的创作,政治图解等方式一直在80年代以后被广为诟病,但如果将茅盾的小说同一般被认为政治意识形态很强的20年代革命小说及30年代左翼小说的主流简单地混为一谈,则是对茅盾文学创作的曲解。事实上,茅盾在很长时间内,一直是左翼作家里的“异类”,并为此屡受批评,最突出的一点,是所谓“小资产阶级底立场”[2]5。在蒋光慈等革命文学家看来,茅盾“以小资产阶级为描写的天然对象,以替小资产阶级诉苦并激动他们的情绪为目的”[2]134,“小资产阶级的意识”使他“幻灭”、“动摇”、“消沉”[2]127,“所以,矛盾,冲突,挣扎的结果,他终于离开了无产阶级文艺的阵营”;显然,这与“立在这历史所指示的立场上去观察事实,构成文艺,用以指引大众的迷惘苦闷,把他们的情绪组织起来,觉醒一个明确的意识,跟着历史的指示去跑路”、“发动、推进群众的革命行动”的革命文学,以及“与以阶级论为核心历年的现代革命密切相关”、“力图表达一种阶级性的审美需要”[3]的左翼文学存在着明显的区别。正如茅盾自己所言,“我既不愿意昧着良心说自己以为不然的话”,“实在自始就不赞成一年来许多人所呼号呐喊的‘出路’。[4]”因而,在茅盾的文学创作、特别是长篇小说创作中,暴露现实的黑暗远比指引未来的光明要重要,二元对立的阶级斗争在茅盾的作品中反而并不常见,或者仅仅作为与主要情节连带的次要部分出现在文本中,如《子夜》里的罢工情节,仅13-16节有比较集中的表现(全文共19节)[5],有鉴于此,《腐蚀》便成为茅盾长篇小说中比较独特的一例。

虽然《腐蚀》依然以所谓“小资产阶级”作为主要表现人物,但罕见地明确涉及到国共两党的斗争。在这个以抗战为背景、控诉国民党特务罪恶行为的长篇小说中,作者除一如既往的揭露与批判之外,还用较多篇幅展现二者分别作为黑暗与光明的代表之间的尖锐对立,并暗示后者为唯一的正确出路。也许是革命形势已较1928年前后大革命失败时好转不少,也许是以革命家期许的作者向革命文学主流的自觉靠拢,也许是抗战时期社会民众对“胜利”和“光明”的文学想象的心理需求,联系之前不久的剧作《清明前后》,茅盾在是否指出出路的问题处理上尚无更改,《腐蚀》的这种变化便引起了笔者的注意。然而,也正是这部作品,让笔者确认,强调理性渗入文本的茅盾其实非常反对以概念演绎主题,尽管在创作主张上有所变化,也不会以理论逻辑的推演干扰、替代其对生活的真实感受[6]。虽然作者为了避开过多涉及其所不熟悉的政党、阶级斗争细节而采用了特殊的日记体心理小说形式,但通过借助结构分析的方法,笔者最终发现了存在于深层叙事结构中的某种矛盾和断裂:《腐蚀》在文本表层的这一新变化,不但不能实现使主人公步入自新之途的期许[7],反而形成了由指明希望的所在走向宣布拯救的虚无的叙事尴尬。

2 革命成长叙事结构在《腐蚀》文本中的应用

由于是日记体小说,文本叙事便出现了两个时间向度,一是符合与日记日期相对应的时间顺序的现在时的连续发展,二是以回忆的面貌零散呈现于日记中的过去时的非连续发展。由于后者内容很少且不成体系,在文本中主要起到交代故事发展背景和前因的作用,笔者决定以前一时间向度为依据进行结构分析。通过进一步的情节分析,笔者认为,这一本从九月十五日到次年二月十日的日记,构成了以赵惠明为主人公的相对完整的故事。考虑到在体现“阶级斗争”理念的方面,二十年代的革命小说是比较典型的代表,笔者试着将《二十年代革命小说的叙事形式》一书中的部分研究成果(行动元、情节功能、情节阶段划分等)应用于《腐蚀》这一故事的结构分析中[8],由此发现:茅盾比较明显地套用了曾被其批判的20年代革命成长叙事结构;用成长叙事的结构证明了“成长”的幻灭,这大约也是作者所始料未及的。

为了方便论述,笔者将这个故事命名为“赵的故事”,其中,围绕主人公,存在着四个主要的行动元:迫害者(G、希强、R、陈胖)、帮凶(小蓉、舜英夫妇)、拯救者(小昭、K、萍),受害者(N)。这中间,主人公与迫害者、拯救者分别构成叙事最重要的两对行动元,其各自的内部关系比较复杂,并非简单的敌对或盟友,且随着情节的发展不断变化。大致说来,主人公与迫害者经由起初的貌合神离(赵作为特务中一分子,是R、G、陈胖等人的下级和同事)、相互利用(陈胖与赵一起策划对G的攻击)而逐渐发展为反抗与迫害的不可调和的对立(赵在陈胖与G私下言和后遭到枪击),最终双方分道扬镳、彻底背离(赵帮助F逃离特务控制);其间,帮凶以迫害者的同盟面目出现,二者利益一致,只是在对待主人公的具体态度方面存在缓和与强硬的程度差异,但无本质区别;而受害者N与主人公在经历、思想等方面的高度相似使前者成为后者的某种复制,只是结局稍有不同,其与迫害者之间的关系也和主人公情况相当。主人公与拯救者则经历了爱慕(赵被K所吸引及对小昭的爱)与敌视(小昭被捕后痛斥前来劝降的赵惠明)、出卖(赵在紧急关头出卖K等以保护自己)与试探(K请赵打听小昭的下落,但和她保持相当距离)到最后信任互助(K和萍在赵的示警后清除了叛徒,写信给她表示感谢和祝福)、趋向一致(赵在小昭被害后决定逃离特务机关)的曲折过程:小说叙事的主要矛盾冲突由此造就。

相比而言,迫害者与拯救者之间鲜明而单纯的尖锐对立,则是一对次要的行动元,虽然前者对后者的残酷镇压贯穿文本始末,但二者的关系更多地被当作小说主要情节发生的背景,而其更加重要的存在意义,则是分别作为光明和黑暗的象征,在暗示主人公面前两条道路截然相反的前途的同时,表达作者明确的价值取向(爱与憎、赞扬与批判)。比较特殊的是,拯救者与受害者之间并无直接关系,而是通过主人公发生联系;受害者N并不存在于茅盾的最初创作意图中,这个“意外”进入文本后期的角色的命运恰好让叙事结构中的矛盾得以凸显,这一点后文再加以详述,此处暂不赘言。

以主人公、迫害者、帮凶、拯救者、受害者为中心,赵的故事的叙事结构中先后出现了12个主要的情节功能。

首先,在小说的初始情境阶段,即主人公产生行动欲望的前因阶段,出现以下两个情节功能:

(1)主人公在迫害者引诱下堕落。赵在第一篇日记里,回忆了其被所谓“为民前锋”的政工人员、实则国民党特务的希强始乱终弃、不得已遗弃新生亲子、身心受到重创的不幸遭遇,主人公因此心生报复。这一情节功能在交代主人公被诱骗进特务机关的经历之外,否定性地展现迫害者,即特务道德败坏、表里不一的恶劣行径,由此间接肯定了处于迫害者对立面的拯救者,确定了主人公后来背叛特务组织行为的合理性。

(2)主人公受到迫害者及其帮凶的恶意对待。赵与小蓉发生言语和肢体冲突,G则在一旁冷眼相向,后者极不友善的态度缘于赵拒绝了其无耻要求。这一情节功能的主要作用在于显示主人公当下恶劣的生存环境,即在特务组织里受到排挤倾轧的现状,以此预设了主人公赵惠明因不公正的对待产生不满情绪、进而与特务组织离心离德的可能。

这两个出现在叙事原初情境中的功能,是小说情节发展的背景和前因,暗示了主人公离开迫害者而逐渐向拯救者靠拢的动因:赵是被欺骗而不是自主自愿地加入特务组织,从一开始就与这个环境格格不入,并因此屡遭打击。由此,这两个功能奠定了主人公重新选择道路的情节基本走向,同时预示了主人公与迫害者的复杂关系将形成叙事结构中的主要矛盾冲突。

第二,在小说情节的发展阶段,即矛盾冲突引进、主人公处境更加恶化的部分,有如下6个情节功能:

(3)主人公受制于迫害者及其帮凶。赵身陷魔窟的代价,除去不得不应付的罪恶“工作”,成为“规章”的监视和陷害,还有来自周遭“同志”对其美貌的觊觎和妒忌,在四处都是陷阱和阴谋的特务组织里,作为不肯丧失良知尊严至无是非无羞耻境地的异类,赵即不可能达成报仇的愿望,也没有改变自己愈加恶化的境况的能力。此功能显示出赵对特务黑暗势力的痛恶,这便使赵对另一条光明道路的渴求成为潜在的可能,从而下一情节功能出现的合理性得以确保。

(4)主人公被拯救者所吸引,心生爱慕。赵在“执行任务”的过程中巧遇了后来被证明为是中共地下党的K,后者一反特务阴翳、无耻的言行,显得坦荡而富有正气,在“天天接触的全是太卑鄙,太恶劣”[7]76的污浊环境中,主人公对此难以忘怀,并随着频繁交往好感日增,因此对生活又存了明媚的希望,不由得多次对K予以一定保护;由此及彼,一向对自己的外表颇为自负的赵对萍“娟秀之中带几分俊逸潇洒”[7]45的风采生出妒意的情节,亦当属于这一功能的范畴。此功能一面反衬了特务的丑恶形象,一面以赵对K无法言表、类似一见钟情的特殊好感,隐喻了主人公对拯救者所代表、指引的光明面的向往,尽管依然疑虑重重。

(5)主人公受到引诱。陈胖企图在赵受到R攻击落入困境时以“帮忙”的面目使她为己所利用,舜英夫妇则不断利诱赵和他们一样与汪伪汉奸同流合污,赵虽然接受了其馈赠,并在形势所迫时表面接受去沦陷区上海的建议,但在内心极其鄙视这种不齿行径,故一直与之虚与委蛇。这一功能揭露出国民政府为了消除异己、维持统治,不惜与亲日的投降派私下勾结,出卖民族国家利益;而主人公对引诱的婉拒,则体现其具备疏离特务组织、向K和小昭等拯救者靠近的思想基础,从而使赵向K坦白的后续情节顺理成章。

(6)主人公与迫害者的冲突不断加剧。赵与K谈判交涉,企图威胁其放弃对自己的迫害行动,却完全失败,并险些遭对方侮辱,最后借助手枪的威力才得以脱身;经由这一次的激烈交锋,赵与K的矛盾被表面化,再无缓和的余地。此后,K加紧了对赵的逼迫,无论主人公多么善于周旋,但在迫害者强大的力量面前依然无从自保;正如赵所认识到的,“在这样的环境中,除非是极端卑鄙无耻阴险的人,谁也难于立足”[7]24。此功能在继续揭露特务卑鄙行径的同时,又宣告了赵“苟活”之路的断绝,是继续堕落还是奋起抗争,将成为主人公不得不直面的现实选择。

(7)主人公被迫去对付拯救者。赵先是被上司派去抓捕曾经的恋人、现在的疑似“共党”,后又被驱使去跟踪、侦察K等,这一方面是特务组织消极抗日、积极反共的体现,另一方面也是逼迫赵就范、使其彻底屈服的手段;这种对内在良知的挑战和抹杀的“工作”,让主人公对特务组织愈加愤怒与仇视,报复的念头日益强烈。此功能表现出,主人公面临着与迫害者的矛盾进一步激化、生存空间被挤压殆尽的困境,继续在夹缝中挣扎的幻想已然破灭,这迫使其在迫害者和拯救者之间进行明确的选择,由此预设了赵更加主动地与K和萍进行联络这一情节出现的基础。

(8)迫害者使主人公失去爱人。在“赵的故事”中,小昭具有双重身份,一是被迫害者镇压的拯救者,二是主人公赵的爱人,作为前者,小昭的善良、真诚、顽强让赵深为所动,并为此对上司阳奉阴违,而作为后者,小昭的被害更使赵深受打击,几近崩溃,再无心力继续曾经很是自得的“周旋”;同时,她“更加鄙视周围的人们”[7]191,对特务生活彻底绝望,“工作”态度也由敷衍走向怠工,甚至于心里升起“就要有一番举动,就要到海天空处翱翔了”的念头。此功能不仅批判了特务统治的残酷无情、泯灭人性,还骤然强化了主人公的愤怒与憎恨情绪,使其在客观上开始脱离特务组织,从而为更加激烈的行动的发生奠定了基础。

第三,小说情节的转折阶段。在这一阶段中,主人公的命运出现新的变化,有以下功能出现:

(9)主人公与拯救者之间的交往日益频繁与深入。赵与K的密切联系始于K为营救小昭而委托赵帮忙;最初的时候,赵以为可以凭自己的力量和方式保全爱人,但小昭坚决不肯屈服的态度和迫害者毫不放松的催逼使她一贯的玲珑手段失效,在小昭被再次秘密转移后,无路可走的赵转而对K和萍坦白并求助。在这一过程中,双方缺乏信任,K和萍固然对赵很有保留,赵也几次在高压下出卖对方,但赵向K等靠近的情绪和趋势是明确的,她多次泄露内部机密的行为已经在某种程度上构成了对特务组织的背叛。此功能隐喻着只有拯救者所代表的进步力量才能为主人公这样的失足者提供自新的可能。

(10)主人公结识受害者。根据茅盾的《腐蚀》后记,从小昭遇害以后的情节并非来自最初的创作构思,而是由于多方原因临时起意,因此赵被调往大学区工作的情节和N的出现都显得有些突兀,尤其是后者。N不但和赵一样,有着被骗入特务机构的经历,且同样的因为良知未泯而不见容于特务群体,屡遭迫害排挤,于是,二人便顺理成章地成为对方在险恶环境中唯一的温暖和安慰:N几乎是专为认识、陪伴赵而来。此功能的主要作用是使前面难以为继的情节出现新的生长点,由此让赵的故事可以在主人公陷入绝望后合理地延续下去。

(11)主人公受到拯救者的鼓励和祝福。赵的及时示警,帮助K和萍清除了叛徒,他们之间的互信得以建立,后者写信感谢,称赞赵为“女中英雄”,并真诚地表示“有无数友谊的手向她招引”,热切地希望她“创造新的生活”[7]213-214,这一切似乎意味着赵将被K的组织接纳,随之获得新生。然而在赵主动申请联系后的第二封信却值得玩味,不仅收信人姓名没有采用赵的设计,连字迹都换为陌生人的,内容则隐晦含混很多,此后再无音讯;这似乎又形成对即定情节趋势的反拨。此功能特殊之处在于内含一个情节转折,在主人公新的希望即将出现之时又宣布了那希望的虚幻,虽然她曾受到鼓舞,却终究无法倚赖拯救者获得自新。

第四,小说情节再次陡转阶段,也是叙事结束阶段,此时出现下面的功能:

(12)主人公全力帮助受害者。F为救赵和自己摆脱无耻特务的纠缠而开枪,为了保护F不被当作替罪羊,赵决定将F送到自己老家,她本人则留下掩护,最后情节止于赵为F安排好了一切但还前途未卜之时;在制造假现场、转移藏匿F、筹集路费等一系列行动中,赵第一次完全地抛开了从前以自我为中心算计的习惯,而竭力救助他人,甚至不惜将自己置于危险的境地。此功能表现出主人公脱离黑暗生活的现实行动,这是作者实现创作意图的标志:主人公在拯救者的影响下,以帮助受害者的方式走向迫害者的反面,与之彻底决裂,由此完成了主人公赵惠明由堕落到自新的叙事。

《二十年代革命小说的叙事形式》里所分析的革命成长叙事结构包括8个主要行动元(主人公、启蒙者、仇人、压迫者、恋人、反对者、帮助者、镇压者)和19个主要情节功能[8]。将这与上述5个行动元和12个情节功能进行比较,可以发现如下几个关键的相似点:

在行动元方面,“赵的故事”里的主人公、迫害者和拯救者可与革命成长叙事里的主人公、压迫者和启蒙者一一对应,不但都作为各自叙事结构中最重要的行动元存在,而且其各自的内部关系的相似程度也非常高,为了帮助说明,笔者拟出如下图示:

主人公—迫害者/压迫者:构成结构对立,制造小说情节真正的矛盾冲突

主人公—拯救者/启蒙者:主人公对拯救者/启蒙者产生爱慕和崇敬,后者则对前者进行教育和启发

迫害者/压迫者—拯救者/启蒙者:在情节上几乎不存在直接的冲突,但对主人公而言,具有截然相反的结构意义

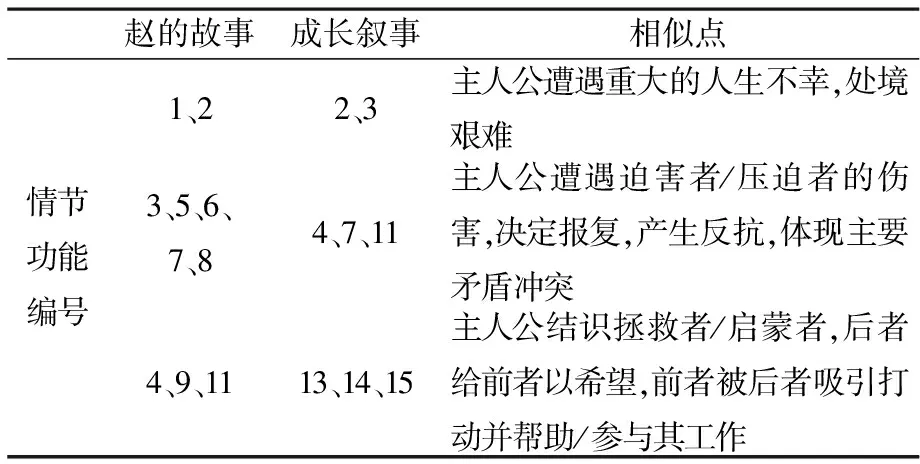

在情节功能方面,“赵的故事”与20年代革命成长叙事的相似点见表3:

表1 《腐蚀》中叙事情节与20年代革命成长叙事相似点

如上所述,《腐蚀》叙事在主要行动元及其相互关系和重要情节功能等方面,都与20年代革命成长叙事大体一致,二者具备相似程度很高的叙事主体结构形式。但同时笔者也注意到,在“赵的故事”中,情节功能12是唯一一个无法在成长叙事中找到对应点的特例,这看似微小的区别却直接显示出了二者在结局部分主人公命运方面的本质差异。

3 《腐蚀》与革命成长小说同类结构下不同结局的原因

在革命成长叙事结构、尤其是主人公成为革命者的语义模式中,由于革命者启蒙的成功,主人公虽然在故事的最后遭遇革命失败、脱离组织的痛苦,却能在逃亡中再次振作,继续革命;而在《腐蚀》里赵的故事中,拯救则显得很不够圆满,主人公不得不再次倚赖自己的手段独自处理危机的原因,并非如成长叙事那般,是革命失败、客观上为重大困难阻碍所致,而是拯救者主观上的自动放弃,使主人公再次陷入孤立无援的境地。那么,是什么造成了这种差别?笔者以为,最大的可能来自主人公的身份和经历。

成长叙事里的主人公,特别是女性,不仅多出身清白,洁身自好,而且与压迫者坚决对立,毫不妥协,在遇到启蒙者之前,是一个善良单纯、可塑性极强的有为青年,这样,启蒙者的教育和启发便有可能产生很好的效果,甚至可以使主人公脱胎换骨,终身不改其志。相形之下,《腐蚀》中的赵惠明却在出场之时便已有了复杂不堪、很不光彩的过去,同时,虽然因受到迫害者的伤害而不满抗拒,却屡次在高压之下委曲求全:如此一来,不单拯救者鼓励和引导的作用会大受限制,赵还全无得到成长叙事主人公所获得的来自启蒙者的天然信任的可能;而后者鉴于保护自身组织安全的必要,拯救行动大约只能草草收场,至于如何找到那条充满希望的自新之路的问题,也只有交付主人公去自主解决。然而,在处处陷阱、步步危机的恶劣环境(特务组织)里,很难想象主人公可以单凭个人的力量完成对黑暗的突围、奔向光明的前路;于是,赵惠明拼尽全力的结果,是以自身继续在绝望中挣扎为代价,换取另一个受害者并不确定的逃离。由此,《腐蚀》在价值构建方面似乎陷入了一个悖论:作者试图用光明指引于痛苦中挣扎的人以方向,却在最后宣布了拯救的虚无;至于光明,就真的如向窗玻片盲撞的苍蝇所见[4],可望而永远不可触及,即使在灵魂上得到救赎,但在现实中,除却葬身于狮虎鹰隼之腹的壮烈的死路[7]231-232,依旧无生途可走。

4 结 论

综上所述,通过以茅盾长篇小说《腐蚀》为个案进行结构分析,笔者得出如下结论:即使在以最接近革命叙事的题材和形式结构而成的文本中,即使决定“把我的精神苏醒过来”,振作起来,摆脱作品中悲观与颓唐的色彩[6],茅盾也无法以仅存在于革命文学想象、而非他所感受到的现实可能中的廉价许诺为解决矛盾的办法。也许革命的光明可以拯救一部分“左倾”的准革命者,但如赵惠明这样已被黑暗侵染,却良知未泯、尚值得同情的“右倾”的小资产阶级群体,却终究不能被接纳,留给他们的,只有追求幻灭、拯救虚无之后的沉沦和毁灭。作者茅盾以此坚持了20年代便提出的革命文艺应当表现同为被压迫者的小资产阶级痛苦的主张[6];而其在《腐蚀》中通过革命者放弃继续拯救主人公的情节所体现出的对革命局限性的反思,或应得到进一步的关注。

参考文献:

[1]中国茅盾研究会.本世纪以来茅盾研究综述[C]//茅盾研究(第10辑).北京:文化艺术出版社,2006:275-279.

[2]唐金海,孔海珠.茅盾专集[M].福州:福建人民出版社,1985.

[3]王寰鹏.左翼至抗战:文学英雄叙事的当代阐释[M].济南:齐鲁书社,2005:52.

[4]茅盾.从牯岭到东京[J].小说月报,1928(10):1139-1146.

[5]茅盾.茅盾经典作品选[M].北京:当代世界出版社,2002:265-357.

[6]史瑶.论茅盾的小说艺术[M].厦门:厦门大学出版社,1995:54.

[7]茅盾.腐蚀[M].北京:人民文学出版社,1954:265-266.

[8]王烨.二十年代革命小说的叙事形式[M].昆明:云南人民出版社,2005:89-123.