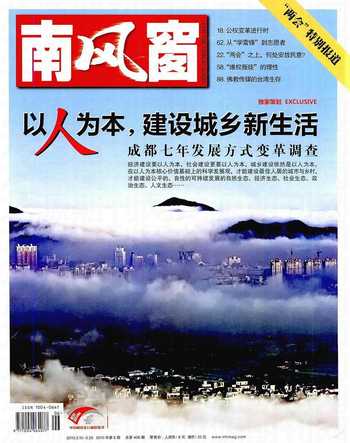

从“学雷锋”到志愿者

2010-05-30 10:48胡姬

南风窗 2010年6期

胡 姬

自从1963年毛泽东为雷锋题词被广泛发表起,每年的3月5日成为“学雷锋日”。随着“忠于革命忠于党”的宣传诉求淡化,“学雷锋,做好事”成为最常见的季节性风景。

雷锋,湖南省望城县人,出身贫农,当过儿童团团长、乡政府通信员、县委公务员,于1960年参军,被分到工程兵某部运输连四班当汽车连班长,1962年在辽宁抚顺倒车事故中牺牲,年仅22岁。尽管死后才被广泛宣传,但雷锋生前多次受部队嘉奖,始终以“螺丝钉”精神,干一行、爱一行,最苦最累的活,他总是冲到最前面。其日记配合官方宣传色彩浓厚。即便如此,雷锋的孤儿经历、助人精神仍感动了上世纪一大批人。

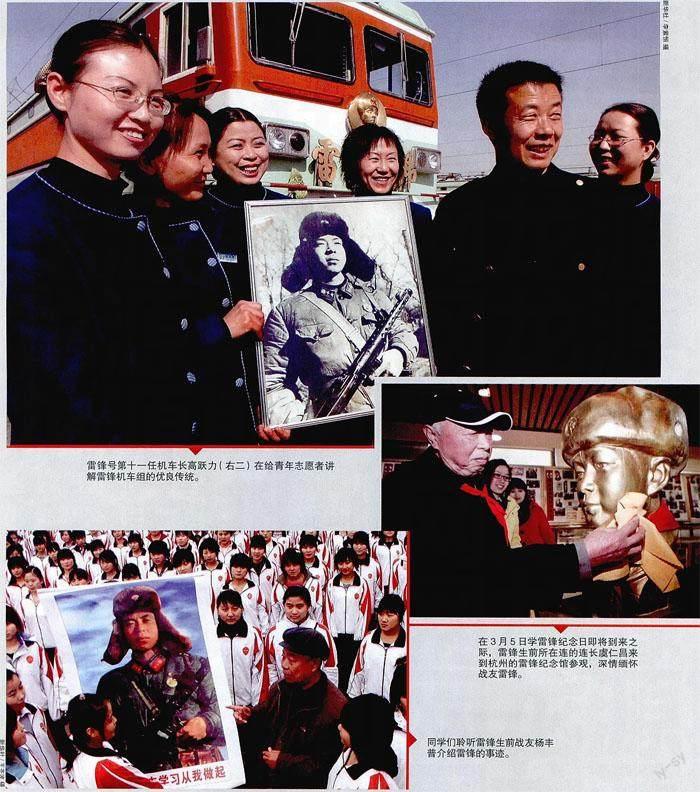

作为名气最大的普通国共党员和优秀的中国军人,雷锋曾出现在上世纪80年代美国西点军校的科研室墙壁上,不过,与其说这是美国人在学雷锋,不如说是他们在了解中国。

进入新世纪,“学雷锋”从一场运动变成了基层学校和社区的“活动”,走下神坛,走人民间,与港台舶来的“义工”相映成趣。所谓义工,起源于19世纪西方基督教文化背景中的宗教性慈善服务,核心精神是“自愿、利他、不计报酬”,在大陆又称“志愿者”。相对于不留名的做好事,义工实践讲究组织性、持续性,少了政治投机,多了社交锻炼,因而蔚为潮流。

据报道,四个美国人当中就有一个义工;美国驻华大使洪博培,曾在台北一家天主教堂做了两年义工;曾在美国读书和工作的奥巴马弟弟马克,常到深圳福利院做义工,如今受聘为深圳义工形象大使。

美国之所以义工多,跟它所谓“仁慈的撒玛利亚”法律原则(强调原告举证责任)防止了“专业碰瓷”对义工精神的伤害有关。这是中国在号召“学雷锋”时亟需补上的一课。

猜你喜欢

现代苏州(2019年18期)2019-10-15

小学生优秀作文(低年级)(2017年12期)2017-11-13

小猕猴智力画刊(2016年11期)2016-12-05

小学生作文(低年级适用)(2016年9期)2016-11-11

知识经济·中国直销(2016年7期)2016-11-07

小学阅读指南·低年级版(2015年12期)2015-12-11

小朋友·聪明学堂(2015年9期)2015-11-21

中国火炬(2014年2期)2014-07-24

中国火炬(2014年5期)2014-07-24

中国火炬(2013年11期)2013-07-25