保存方法和年限对黄瓜枯萎病病菌致病力的影响

张作标,柳景兰,关钟燕

(黑龙江省农科院园艺分院,黑龙江哈尔滨,150069)

黄瓜枯萎病为土传病害,是黑龙江省黄瓜生产上的主要病害之一,尤其是对保护地生产的黄瓜为害更为严重。据文献报道,黄瓜枯萎病在土壤中可存活5~6 a,但对于病菌在人工保存条件下存活年限及致病力情况还未见报道,本文对自1984年以来在冰箱里用不同方法保存了11~22 a的87份黄瓜枯萎病菌株进行了致病力的测定研究,旨在为长时间保存黄瓜枯萎病菌株提供些实践和理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试菌株为1984-1997年保存在0℃左右的冰箱中的黄瓜枯萎病菌株,于2005-2006年随机取样87份,其中有74份是用试管固体PDA斜面培养基保存的菌株,3份为试管米饭培养基保存的,1份为大麦粒在大三角瓶中保存的,9份为植株的根茎在牛皮纸袋中保存的菌株。供试品种为津研4号(感病品种), 长春密刺 (抗病品种),HF5-1,HG5-4,HG6,HG7共6个品种。

1.2 抗性评价标准

高抗(HR):病情指数 0~10; 抗病(R):病情指数 11~30; 中抗(MR):病情指数 31~50; 感病 (S):病情指数 51~70;高感(HS):病情指数 71~100。

1.3 试验方法

用PDA平板培养基将不同方法保存不同年限的菌株进行接种,培养,观察菌落生长情况,然后进行显微镜检查,观察菌丝体及其分生孢子生长情况,经过分离纯化培养,选择部分菌株,应用黄瓜胚芽接种方法进行致病力测定,接种浓度为1×107个分生孢子/mL和5×107个分生孢子/mL,菌株培养和致病力测定均在人工气候箱中进行,温度为28℃,相对湿度为70%,光照采用12 h照明,12 h黑暗。

菌株接种分3批进行,第1、2批均为试管、三角瓶保存的菌株,第1批于2005年12月25日接种,于12月31日至2006年1月2日陆续长出菌落;第2批于2005年12月29日接种,于2006年1月2~4日陆续长出菌落,第3批接种的是用牛皮纸袋保存的植株根茎,2006年2月7日接种,于2月10~14日分别长出菌落。

表1 不同方法保存的黄瓜枯萎病菌株接种后成活率比较

表2 保存不同年限的黄瓜枯萎病菌株成活率比较

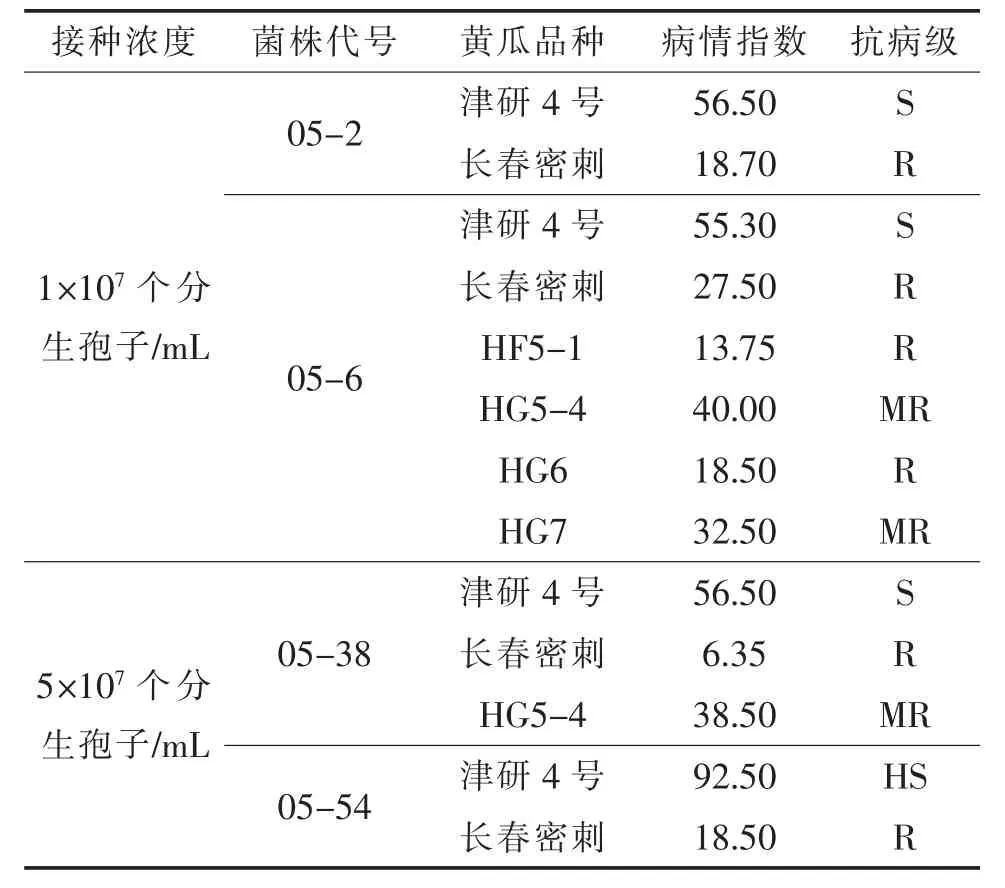

表3 未经回接原保存的菌株的致病力测定

2 结果与分析

2.1 不同方法保存的菌株成活率

从表1可以看出,在0℃左右的冰箱中以不同方法保存的黄瓜枯萎病菌株接种后成活率差异显著,74管PDA固体斜面培养基保存的黄瓜枯萎病菌株有57管长出菌落,其中22管无污染,另35管有少量污染;3管米饭培养基保存的黄瓜枯萎病菌株全部污染,未长出菌落;在大三角瓶用大麦粒保存的1份黄瓜枯萎病菌株正常长出菌落;9份根茎保存在牛皮纸袋的黄瓜枯萎病菌株,4份污染严重,5份长出黄瓜枯萎病菌落。说明用试管PDA固体斜面培养基和在大三角瓶麦粒培养基保存的菌株成活率高,米饭培养基成活率为零,分析其原因可能是固体PDA培养基和大麦粒培养基结构紧密,表面光滑,经消毒灭菌后不易被其他菌类污染,而米饭培养基结构松散有空隙,保存期过长易产生细菌和霉菌所致;保存在牛皮纸袋中的植株根茎因保存时间较长,在根茎处除原有的枯萎病菌外又生长出一些其他的霉菌,因此在接种时枯萎病菌和霉菌等菌同时生长出来,而且霉菌生长速度快,枯萎病菌很难分离纯化,因此成活率低。

2.2 保存不同年限的黄瓜枯萎病菌株接种后成活率比较

将用PDA固体斜面培养基从1984-1997年的70份黄瓜枯萎病菌株接种,接种后2~5 d长出菌落,经镜检确认后,调查其成活率。

从表2可以看出,在11~22 a期间,用相同方法保存的菌株,成活率高低与年限的长短不成正比,差异不明显;主要和当时保存的菌株的纯度、操作严密、封口有关,如保存最早的黄瓜枯萎病菌株是1984年,32管菌株接种后成活28管,成活率为87.5%,距2006年已经有22 a,成活率仍很高。而1994年保存的2管菌株其成活仅为50%。说明黄瓜枯萎病菌株保存后成活率,不仅与保存年限有关,也与菌株纯度、保存菌株时操作严密、封口等环节有关,也说明在0℃左右的冰箱条件下或许可以比22 a保存期更长。

2.3 致病力测定

①未经回接原保存菌株的致病力测定 于2006年将分离纯化的黄瓜枯萎病菌株,随机选取05-2,05-6两个菌株,用1×107个孢子/mL浓度接种,选取05-38和05-54两个菌株,用5×107个分生孢子/mL浓度接种,接种的黄瓜品种为长春密刺,津研4号,HF5-1,HG5-4,HG6,HG7, 接种后放在人工气候箱中,于2006年1月27日进行第1次发病调查,于2006年2月4日进行第2次发病调查,并计算病情指数,其致病力测定结果如下。

由表3可以看出,保存了20~22 a的黄瓜枯萎病菌株,未经过回接,用1×107个分生孢子/mL浓度进行黄瓜胚芽接种,抗病的长春密刺病情指数达到18.7和27.5,对于感病的津研4号病情指数为55.3和56.5,用5×107个分生孢子/mL浓度进行黄瓜胚芽接种,抗病的长春密刺病情指数达到6.35和18.5,对于感病的津研4号病情指数为56.5~92.5。说明保存了20~22 a的黄瓜枯萎病菌株仍有很强的致病力。

②回接后菌株的致病力测定 为了增强菌株的致病力,将分离培养的菌株选择12管,进行回接,再进行致病力测定,接种浓度为1×107个分生孢子/mL,接种时间为2006年3月4日,接种后于2006年3月20日进行第1次发病调查,3月27日进行第2次发病调查,并计算其病情指数。

表4 回接后菌株的致病力测定

从表4可以看出,回接后的12个黄瓜枯萎病菌株的致病力大大提高,感病的津研4号,其病情指数为90.00~98.30。病情评价为高感病级,而抗病的长春密刺病情指数为6.25~27.50,病情分级为高抗和抗病级。

3 小结与讨论

①黄瓜枯萎病菌在试管PDA固体斜面培养基中保存11~22 a,经过培养纯化后未经回接的原菌株进行致病力测定,用1×107个分生孢子/mL浓度,对抗病的长春密刺接种后,其病情指数可达到18.5~27.5,病情评价为抗病级;对感病的津研4号接种后,病情指数为55.3~56.5,病情评价为感病级;用5×107个分生孢子/mL浓度对抗病的长春密刺接种后,病情指数为6.35~18.5,病情评价为高抗级和抗病级;于感病的津研4号品种接种后其病情指数为56.5~92.5,病情评价为感病级和高感级。

②用保存了11~22 a的黄瓜枯萎病菌株回接后再接种,对感病的品种津研4号和抗病的长春密刺,其病情指数都很高。用1×107个分生孢子/mL接种,感病的津研4号病情指数为90.00~98.30,病情评价为高感级;对于抗病的长春密刺,其病情指数为6.25~27.50,病情评价为高抗级和抗病级。

③用米饭培养基保存的黄瓜枯萎病菌株污染严重,用试管PDA固体斜面培养基和大麦粒培养基保存的菌株有的无污染或污染轻。

④我们随机抽取的用试管PDA固体斜面培养基保存的黄瓜枯萎病菌株,从1984年到1997年共70份,接种后成活数为57份,保存年限与菌株成活率不成正比,主要与保存当时的菌株纯度,操作严密有关。

⑤用根茎保存在牛皮纸袋中的菌株,虽培养后有55.5%均长出菌丝体与大小孢子,但由于污染严重,虽多次分离,仍有杂菌存在,这种保存方法不宜使用。

⑥因为保存的这些菌株,是在过去进行的苗期人工接种试验时顺便保存的,在试验品种方面也是采用手头现有材料,在试验设计上还有欠缺、不完整,这些有待今后进一步完善。

⑦我们保存的菌株,最早为1984年,接种后的成活率为87.5%,由此看来,黄瓜枯萎病菌株的保存年限应该还可以更长,这些试验有待以后进行。