焦虑的中国城市人

吴祚来

尽管我有车,但想出这个城市,也不是想走就能走的。去往城外的公路多是高速路,雨雪天或大雾天,说封闭就封闭了。如果硬要出城,可能会窝在郊外的所谓国道上,前面与后面是望不到头的车流。

机票并不贵,但有时在机场,飞机就是不起飞,那边说这边空中管制,这边说那边天气有问题,有时坐飞机与坐火车花的时间差不多。坐地铁吧,北京地铁的票价便宜得让其他城市的人眼红,两元钱可以通行整个北京城,但在东直门、西直门换乘时,你一定会骂设计者脑残:在地下或者地上,按照他们画的箭头兜圈子,不让你走上两站地,便觉得便宜了你。

地铁广播和义务宣传员总会提醒你:不要与陌生人说话,要自觉抵制乞讨行为。乞讨者一般都是生活无着落的人或残疾人,给他们一两元钱,完全是民间的一种小慈小善,为什么要将人心弄得拔凉拔凉的呢?如果社会保障到位,谁会闲着没事到地铁里乞讨?

当走出地铁向人问路时,我才意识到问题的严重性:人们闪过我,面无表情地匆匆而过。人与人之间,总算是一点关系都没有了。只有掏出手机,打电话给熟人,请求对方指点迷津。如果没有熟人,你就是城市的漂流瓶。

城市大得吓人,开车在外办事,没有半天时间找不到对方的门;终于找到门了,你却发现找个车位停车是几乎不可能完成的任务。“日新月异”,以前觉得是一个美好的词,现在则慢慢被异化了,任何一个居民都觉得自己在这座城市里变成了陌路人。

水价涨了。看着那么多的人浪费水,我理解政府,想想北京缺水时,水从山西调配过来,从河北分流而来,甚至要从长江开渠引水而来。如果久旱无雨,城市人将如何生活?加上流动人口,北京可能已逼近两千万人之众。断路、断电、缺水、雨雪之灾等等,都可以给超大型城市以重创。但我们仍然热衷于造大城,而不像两千年前柏拉图所追求的那样,造“幸福之城”。

硬着头皮交爱国与环保的水费,我觉得没什么,但城市上空的阴霾却总是挥之不去,加上汽车尾气、地上尘埃,经常让我觉得呼吸困难。今天晚报上专题介绍城市的阴霾天气,说是空气无法形成流通,所有的废气都停留在城市上空,挑战着每一个人的身体素质。

以上所说的一切,我都无法与身边的城市人一起去有效矫正。为什么?因为我们没有社区代表或代言人,甚至我们的业主委员会也形同虚设。都说迪拜建在沙漠上,而我们的城市却建在沙粒上,市民们都是一粒一粒的沙子,没有一个有效的能够处理危机的组织。

上千万陌生的人、只考虑自己权益的人、无法维护自己权益的人,组成一个巨大的城市。邻居是谁?不知道。

我们都是自己,只在熟人社会里生存与交流。

我们失去了乡村,却没有收获城市。

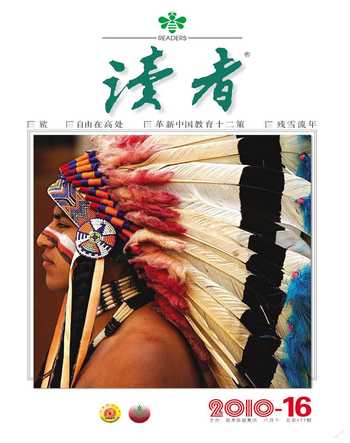

(高野径摘自《南都周刊》,李小光图)