PoC中一种负载均衡与时延优化的RTP媒体流转发机制

刘海鹏,廖建新,朱晓民

(北京邮电大学 网络与交换技术国家重点实验室,北京 100876)

1 引言

随着NGN(next generation network)、IMS(IP multimedia subsystem)以及移动互联网等技术的快速发展,以这些技术作为运行平台的各种新业务层出不穷。基于IMS平台的PoC (push to talk over cellular)业务是一种半双工的集群通信技术,在移动网络信号范围内无需拨号就可以快速建立起即时群组多媒体通信。会话建立时延和媒体流传输时延过长是目前困扰PoC技术发展的难题。考虑到PoC系统先天局限性以及现有网络状况,在保证网络负载均衡的前提下,如何最大限度优化控制信令和媒体流传输是PoC技术能否大规模应用的关键。

目前PoC技术的研究成果主要集中在PoC功能实现、通信机理分析等方面[1~7],从应用层面对PoC系统进行控制信令及媒体流量优化分析的则很少。文献[2]分析了PTT(push to talk)数据分组在网络传输中的平均时延及其与普通 GPRS(general packet radio service)数据的相互影响。文献[3]对PoC中发言权控制协议 TBCP(talk burst control protocol)进行了建模分析。文献[4]提出了针对智能交通系统ITS(intelligent transportation systems)的一套PTT通信机制。文献[5]通过将PoC系统部署在美国现有的3张3G通信网络中进行实验,进而对 PoC技术的可行性进行分析。文献[6]针对在CDMA系统中 PoC的注册流程进行了改进,在一定程度上减少了注册等待时间。文献[7]将上下文感知技术应用在PoC系统中,从而在一定程度上减少了系统中冗余的控制信令和媒体流量。本文基于负载均衡和时延优化的原理以及分布式控制的思想,对OMA(open mobile alliance)提出的PoC服务器媒体流量转发机制进行了改进,有效地平衡了网络负载并降低了媒体流的传输时延。

本文后续章节的安排如下:第2节简要介绍了PoC 服务器的工作机制;第3节分别介绍了新旧2种RTP(real-time transport protocol)媒体流转发机制并举例说明;第4节分别对2种机制进行数据建模、仿真和分析对比;第5节是结束语。

2 PoC服务器简介

如图1所示为OMA规范[8~11]中基于IMS系统的PoC系统架构,PoC客户端是移动终端上运行的PoC客户端软件,PoC服务器是PoC会话中完成会话集中控制、发言权控制、媒体流转发控制等功能的网络实体。控制模式(controlling)和参与模式(participating)是PoC服务器的2种工作模式。控制模式下 PoC服务器主要进行控制信令和媒体流的集中控制和转发等;参与模式下则更多地行使转发功能。为方便起见,本文中定义工作在控制模式下的 PoC服务器为控制服务器(CS,controlling server);工作在参与模式下的PoC服务器为参与服务器(PS,participating server)。在一个PoC会话中,由于成员网络位置的差异和成员数目的不确定性,可能有多个PoC服务器同时参与进来,但是任意时刻只能有一个 PoC服务器作为控制服务器行使主控的功能,其他所有的PoC服务器都作为参与服务器。

图1 基于IMS的PoC系统架构

PoC服务器工作模式的确定是在会话建立的初始时刻进行的,且在整个会话过程中保持不变。PoC服务器工作模式确定规则见文献[8]。为了讨论方便,本文中假设所有的PoC用户都是本地用户,不存在漫游的情况。PoC-4接口是本地PoC服务器同PoC会话中其他PoC服务器的接口。

3 PoC服务器中RTP媒体流转发机制

3.1 OMA规范中RTP媒体流转发机制

从 PoC会话建立开始,控制服务器就通过INVITE,BYE,NOTIFY等SIP(session initiation protocol)消息的交互来维护会话中唯一的一个全部会话参与者地址的列表,直到会话结束。其中,表项可以包含有会话标识,参与服务器标识,下属客户端标识,客户端地址(IP地址和端口)等内容。由于RTP媒体流的转发是基于RTP通道的承载来实现的,下面通过PoC服务器侧RTP通道的维护以及RTP分组的转发2个方面来分别说明OMA规范中的媒体流转发机制。当会话成员发生变化如客户端/参与服务器加入/退出会话,控制服务器会根据接收到的SIP消息(INVITE/BYE)建立/拆除同相应参与服务器的RTP通道,然后更新会话参与者地址列表。各个参与服务器只需记录会话中当前控制服务器的地址。PoC服务器侧RTP通道维护算法如下:

While ((PoC会话开始建立)or(PoC会话进行中))and (任意客户端/参与服务器 加入/退出会话)

{

控制服务器通过INVITE/BYE消息交互同相应参与服务器建立/拆除相应RTP通道;

控制服务器增加/删除会话参与者地址列表相应表项;

}

控制服务器删除列表;//会话结束。

当控制服务器下属客户端发言时,控制服务器会把发言客户端的 RTP分组根据会话参与者地址列表信息复制相应的拷贝数并转发给下属其他客户端和会话中的参与服务器。当参与服务器下属客户端发言时,该参与服务器会把发言客户端的RTP分组转发到控制服务器,由控制服务器进行下一步的转发。当控制服务器收到某一参与服务器转发来的RTP分组,控制服务器会根据会话参与者地址列表信息复制相应的拷贝数并转发给下属客户端以及其他参与服务器。当参与服务器收到控制服务器转发的RTP分组,会根据RTP分组目的地址信息转发给相应本地客户端。PoC服务器侧RTP分组转发算法如下:

While (PoC会话没有结束)

当一个PoC会话成功建立以后,无论控制服务器下属的客户端还是参与服务器下属的客户端,所有客户端发出的 RTP分组都要集中到控制服务器处来根据参与者列表进行下一步的分发[8~11]。

3.2 基于负载均衡与时延优化的RTP媒体流转发机制

为减轻控制服务器处的负载,缩短RTP分组的传输时延,当一个参与服务器收到下属客户端发送来的RTP分组时,直接向会话中的控制服务器及其他参与服务器进行转发。所有的PoC服务器(控制服务器和参与服务器)都要维护一个全部会话参与者地址的列表,表项内容同原机制下相同。下面同样通过PoC服务器侧RTP通道的维护以及RTP分组的转发2个方面来分别说明改进后的媒体流转发机制。会话建立的规则以及控制服务器的确定规则都不变,在会话中,控制服务器还是会最早得到会话成员加入/退出的信息,并通过向会话中其他参与服务器发送同步信令来实现所有列表的同步。然后建立/拆除控制服务器同参与服务器之间以及不同参与服务器之间相应的RTP通道。最后所有的PoC服务器更新本地列表。这里定义NOTIFY消息为同步信令消息。PoC服务器侧RTP通道维护算法如下:

While ((PoC会话开始建立)or(PoC会话进行中))and (任意客户端/参与服务器 加入/退出会话)

{

控制服务器通过INVITE/BYE消息交互同相应参与服务器 建立/拆除相应RTP通道;

控制服务器增加/删除会话参与者地址列表相应表项;

//NOTIFY消息包含加入/退出的客户端/参与服务器标识及地址以及具体操作(加入/退出)。

控制服务器向所有其他参与服务器发送NOTIFY同步消息;

参与服务器接收控制服务器发来的NOTIFY消息并通过INVITE/BYE消息交互同相应参与服务器建立/拆除相应RTP通道;

参与服务器根据控制服务器发来的NOTIFY消息并更新本地列表;

}

所有PoC服务器删除列表;//会话结束。

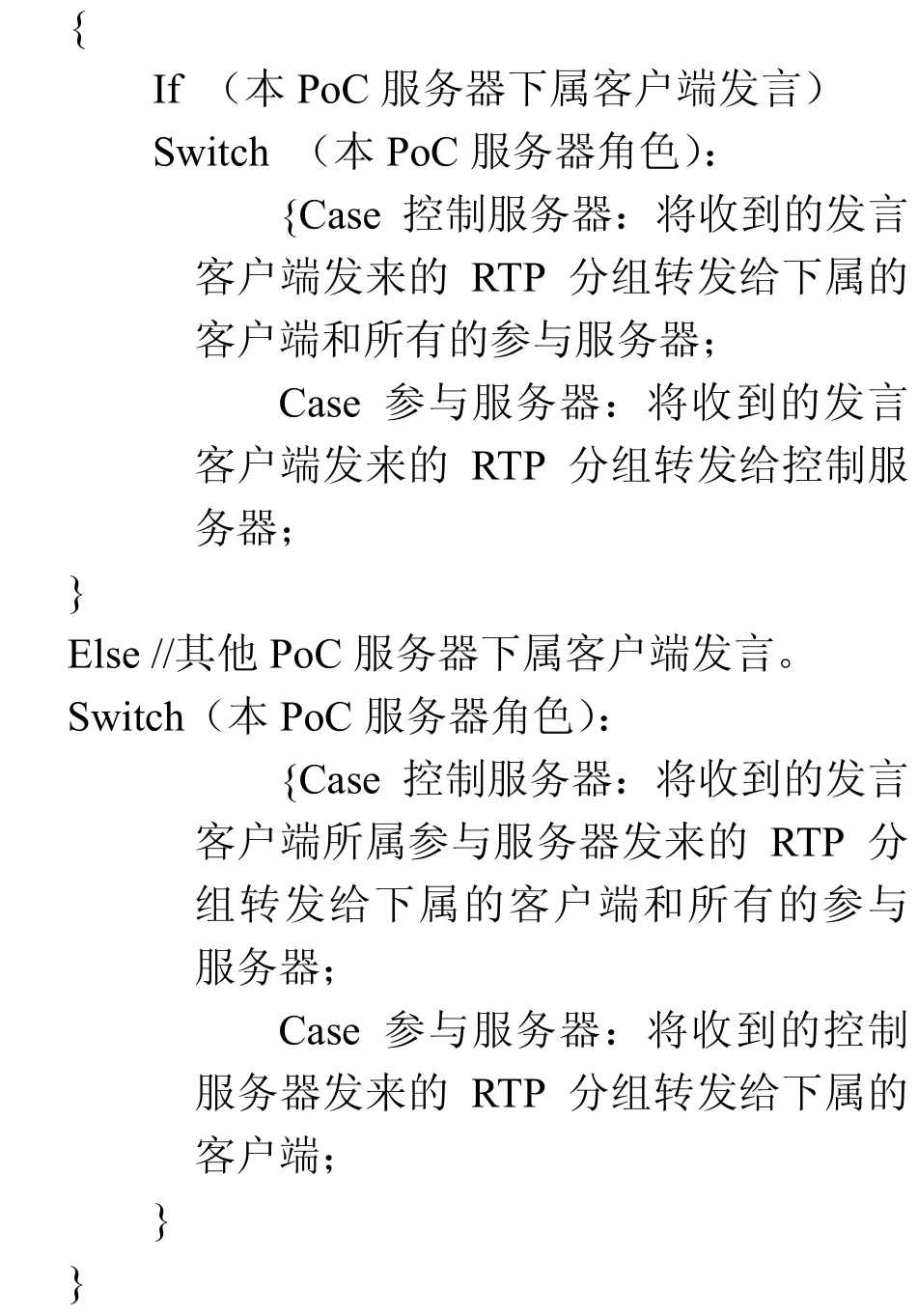

当控制服务器下属客户端发言时,控制服务器会把发言客户端发来的 RTP分组根据会话参与者地址列表信息复制相应的拷贝数并转发给下属其他客户端和会话中参与服务器。当参与服务器下属客户端发言时,该参与服务器会把发言客户端的RTP分组根据会话参与者地址列表信息复制相应的拷贝数并转发给下属其他客户端以及控制服务器和其他参与服务器。当控制服务器/参与服务器收到其他参与服务器/控制服务器转发来的 RTP分组,会根据 RTP分组目的地址信息转发给相应本地客户端。PoC服务器侧RTP分组转发算法如下:

While (PoC会话没有结束)

{

If (本PoC服务器下属客户端发言)

Switch(本PoC服务器角色):{Case 控制服务器:将收到的发言客户端发来的RTP分组转发给下属的客户端和所有的参与服务器;Case 参与服务器:将收到的发言客户端发来的RTP分组转发给下属的客户端以及控制服务器和其他所有的参与服务器;

}

Else //其他PoC服务器下属客户端发言。

本 PoC服务器将收到的发言客户端所属参与服务器发来的 RTP分组转发给下属的客户端;

}

3.3 举例说明

下面通过一个小例子来分别说明以上 2种机制。假设某PoC会话共有3个PoC服务器参与,其中,A为控制服务器,B和C为参与服务器。每个 PoC服务器下面各有一个客户端,分别为 a、b和c。

在OMA机制下,假设会话由a发起,b和c先后分别受到邀请加入会话。A发言时,RTP分组被A转发给B和C,然后再由B和C分别转发给b和c。b发出BYE消息退出会话后,A只会把c发来的RTP分组转发给a而不发给B/b了。如图2所示。

在改进机制下,仍然假设会话由a发起,b和c先后分别受到邀请加入会话,如图3所示。A向B发送NOTIFY同步消息,B向C发送INVITE消息来建立新的RTP通道。c发出的RTP分组由C直接转发给A/a和B/b。当b发出BYE消息后,A会向C发送 NOTIFY同步消息,C向B发送 BYE消息拆除相应RTP通道,然后C只会向A/a转发c发出的RTP分组而不向B/b转发了。

4 数据仿真及分析

改进机制的主要目的是在以控制服务器和参与服务器作为网络节点的重叠网络中,通过降低控制服务器处的瓶颈效应来平衡网络的流量负载,减少RTP数据分组在系统中的传输时延。下面从PoC服务器网络节点负载均衡性和 RTP分组在系统中的传输时延2方面来分别讨论。

4.1 PoC服务器负载均衡性分析

4.1.1 控制服务器负载状况

为讨论方便且不失一般性,可以假设控制服务器发送队列中RTP分组到达率符合泊松分布,发送时间符合负指数分布,只有一个发送端口,且服从先来先服务的原则,是一个M/M/1队列且服务率保持不变。这里从控制服务器处的平均服务强度和RTP分组在控制服务器处的平均停留时延 2个方面来分析新旧 2种机制下控制服务器处的负载变化状况,针对一个特定 PoC会话定义相关变量如表1所示。

图2 OMA机制下消息交互

图3 改进机制下消息交互

表1 负载相关变量定义

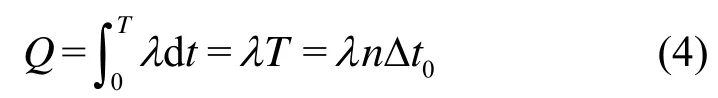

假设本 PoC会话中没有空闲时刻,即任意时刻都有客户端在发言,那么每个参与服务器作为转发 PoC服务器的时间就是其下属所有客户端发言的总时长it。为讨论方便,令任意客户端在会话中发言的概率和每次发言的时长都相同且平均每个PoC服务器下属的客户端数目都是m,那么根据定义为

由式(1)和式(2)可知每个PoC服务器作为转发服务器的概率服从均匀分布,总时长同下属客户端数目m成线性关系。不妨令每个PoC服务器作为转发服务器的时间段分别为 0-t1, t1-t2, t2-t3,…,tn-1-tn,时长分别为Δt0,Δt1,Δt2,…,Δtn-1,其中,Δt0为控制服务器作为转发服务器的时长,Δt1,Δt2,…,Δtn-1分别为所有n-1个参与服务器作为转发服务器的时长。由于所有PoC服务器下属客户端数目都是m,则有

原转发机制下,每当有RTP分组到来时,控制服务器都要向除发送客户端外的所有( 1mn-)个客户端转发。由式(3),整个PoC会话中控制服务器处转发的RTP分组总数为

改进后的转发机制下,当控制服务器下属的客户端发言时,跟原机制相同,需要向控制服务器下属的所有非发言客户端以及所有的参与服务器及其下属客户端转发RTP分组,控制服务器发送队列中RTP分组的到达率不变;当任意参与服务器下属的客户端发言时,控制服务器只需将接收到的由转发参与服务器发来的 RTP分组向控制服务器下属的m个客户端转发而不用向任何其他的参与服务器转发,则控制服务器发送队列中RTP分组的到达率变为原来的在整个PoC会话中控制服务器处转发的RTP分组总数为

由 M/M/1队列的性质可知原转发机制下控制服务器处的平均服务强度:

改进后的转发机制下控制服务器处的平均服务强度:

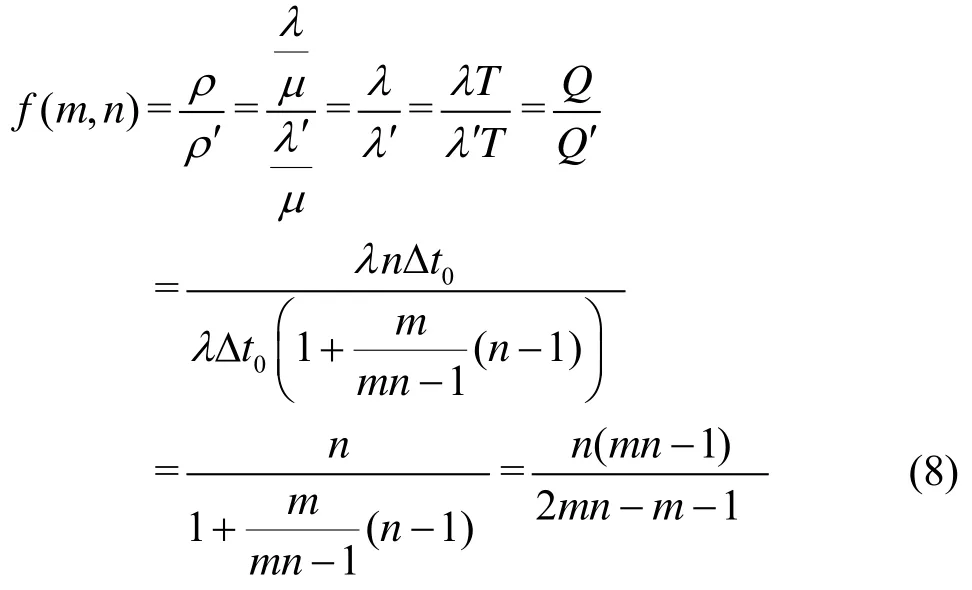

由式(4)~式(7),定义平均服务强度对比函数:

由Little公式可知原转发机制下RTP分组在控制服务器处的平均停留时延:

改进后的转发机制下 RTP分组在控制服务器处的平均停留时延:

由式(9)和式(10),定义平均停留时延对比函数:

由式(6)、式(8)、式(11)和式(12)可得

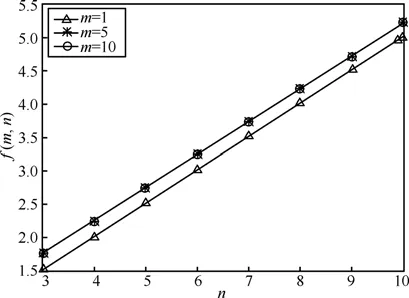

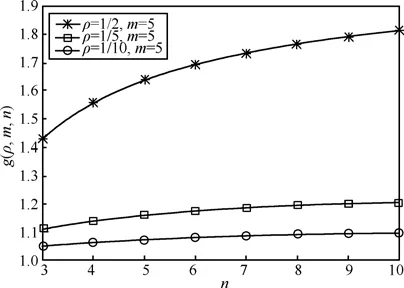

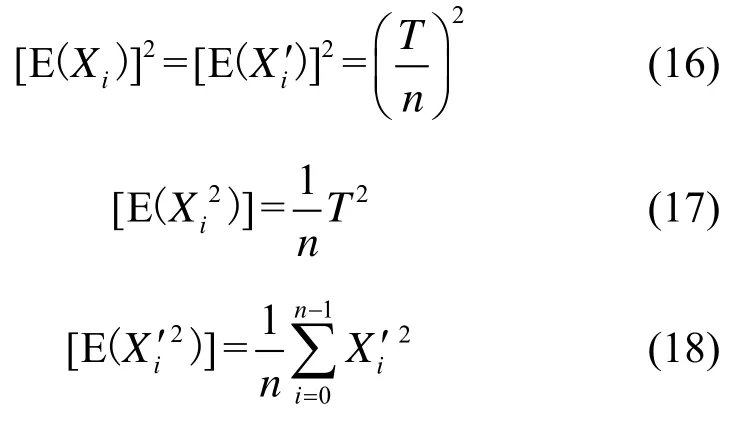

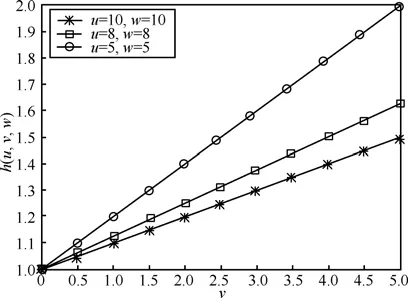

用 MATLAB仿真工具对 f ( m, n)和 g ( ρ,m, n)分别分析对比如图4和图5所示。

图4 f与n关系曲线

图5 g与n关系曲线

从图4可以看出,当m固定时,f随着n增大而线性增大,当m取值较大时,f函数值基本重合。当n固定时,m越大改进机制的优化作用越明显,但是变化幅度不大。表明会话中PoC服务器的数目以及平均每个PoC服务器下属客户端的数目越多,改进机制越能减轻控制服务器处的服务强度。从图5可以看出,当m与ρ固定时,g随着n的增大而增大,表明会话中客户端数目越多改进机制的优化作用越明显。当m与n固定时,ρ越小2种机制的差距越小,表明当控制服务器的处理能力很强时,改进机制优化时延的作用并不明显。相反,ρ取值较大且接近1时,改进机制具有很好的降低RTP分组在控制服务器处的平均停留时延的作用。

4.1.2 参与服务器负载状况

由 4.1.1节分析可知,原转发机制下,当某参与服务器下属客户端发言时,参与服务器需要向下属其他(m-1个非发言客户端转发RTP分组;当其他PoC服务器下属客户端发言时,参与服务器需要向下属m个非发言客户端转发RTP分组。而在整个会话过程中控制服务器都要向除发送客户端外的所有(mn-1)个客户端转发。

改进后的转发机制下,当某参与服务器下属客户端发言时,参与服务器需要向所有其他的(mn-1)个非发言客户端转发 RTP分组;当其他PoC服务器下属客户端发言时,同原机制一样,参与服务器需要向下属m个非发言客户端转发 RTP分组。每个参与服务器作为转发服务器时RTP分组的到达率和服务强度均增大到原转发机制下控制服务器处的平均到达率和平均服务强度,时长同下属客户端数目m成线性关系。也就是说在整个会话过程中各个参与服务器分担了原来只属于控制服务器的负载。

4.1.3 负载均衡性

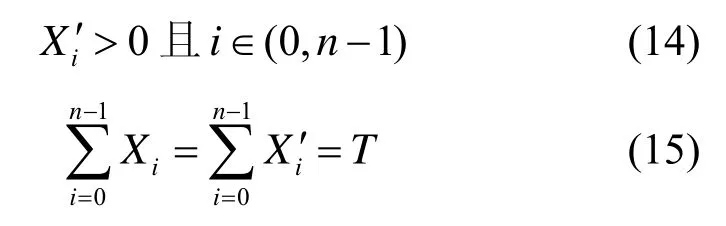

由于控制服务器和参与服务器的硬件配置及处理能力基本相当,改进后的转发机制下每个参与服务器为控制服务器分担负载后达到的平均负载同控制服务器在原机制下的平均负载相同,则可以认为改进后的转发机制下所有的参与服务器在时间上分担了原机制下只属于控制服务器的负载,每个参与服务器作为转发服务器的时长就是其为控制服务器分担负载的时长。那么只需根据每个PoC服务器作为转发服务器的时长变量分布就可以分析出所有PoC服务器的负载均衡状况。结合参考文献[12,13]中关于判断负载均衡性好坏的算法及方差的物理意义,本文可以通过每个 PoC服务器作为转发服务器的时长变量的方差来衡量节点负载均衡性的好坏,方差越小说明各个PoC服务器之间负载相差越小,系统具有更好的负载均衡性。由相关变量的定义可知:T=X0,Xi=0,其中,i∈(1,n-1),且有

由式(14)和式(15)可得

由式(15)~式(18)以及方差的基本性质“方差等于平方的均值减去均值的平方”可得

由式(14)可知,式(19)恒大于0,说明原机制下的方差总是大于改进机制下的方差,即改进机制下的负载均衡性总是比原机制下要好。

4.2 RTP分组传输时延分析

针对一个PoC会话定义相关变量如表2所示。

表2 时延相关变量定义

根据变量定义,可令:U=ut,V=vt,W=wt。由3.2节改进机制的定义可知

考虑到 PoC服务器是部署于骨干网络上的重叠网络节点,任意节点之间的物理路由一般相距很远,数据的传输时延远大于在单个节点处的转发时延,即dserver<<ut、vt、wt,定义时延对比函数:

用MATLAB对 h( u, v, w) 分析如图6和图7所示。

图6 h与v关系曲线

图7 h与w关系曲线

从图6可以看出,当u与w固定时,h随着v增大而线性增大。由于传输时延大致可以代表网络节点物理距离的远近,表明当控制服务器与发送参与服务器距离固定且2个参与服务器之间距离固定时,优化作用随着控制服务器与接收参与服务器距离增大而线性增大。当v很小时,无论u与w取何值,h都趋于 1,表明只要控制服务器与接收参与服务器距离很小,无论控制服务器与发送参与服务器距离以及2个参与服务器之间距离多远,2种机制下时延差别并不明显。从图7可以看出,当u与v的和固定,h随着w增大而减小。表明当控制服务器与2个参与服务器的距离和与2个参与服务器之间距离的差越小,2种机制越接近。当w固定时,h随着u与v的和增大而增大。表明控制服务器与2个参与服务器的距离和比2个参与服务器之间距离大得越多,改进机制的优化作用越好。

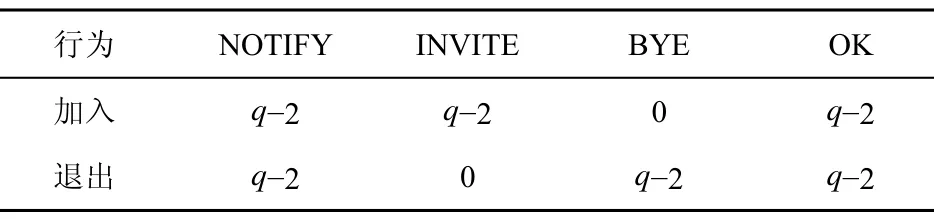

4.3 代价分析

为分析新机制下同步信令引入的代价,可以假设某会话中共有q个PoC服务器,包括1个控制服务器和(q-1)个参与服务器。原机制下,当有客户端/参与服务器加入/退出会话时,只需该客户端/参与服务器同控制服务器建立/拆除 RTP通道。新机制下,除了该客户端/参与服务器同控制服务器建立/拆除RTP通道外,控制服务器还要通过NOTIFY消息通知其他(q-2)个参与服务器,然后这(q-2)个参与服务器通过 INVITE/BYE同要加入/退出会话的参与服务器建立/拆除RTP通道。而建立/拆除RTP通道通过一对消息交互(INVITE/BYE和OK)来完成。由以上可知当一个参与服务器加入/退出会话时新机制比原机制增加的信令条数如表3所示。

表3 新机制比原机制增加的信令条数

由表3可知,新增加的同步消息数量同会话中的PoC服务器数量呈线性递增关系。在任意客户端/参与服务器加入或者退出会话的概率一定的前提下,会话中的服务器数量越多,会话中产生的同步消息就会越多,代价就越大。相对于会话中的媒体流量来说,数量少得多的控制信令代价是很小的,相比能够取得的显著优化效果是值得的。

5 结束语

OMA的PoC规范中所有的控制信令和媒体流都要经由控制服务器转发,引入了不必要的传输时延,且使控制服务器成为系统的负载瓶颈。本文基于负载均衡原理提出了媒体流传输改进机制,使具有发言权的参与服务器直接参与RTP分组的转发,不仅有效减轻了控制服务器处的流量瓶颈效应,并且显著降低了媒体流的传输时延。后续的研究工作将在以所有 PoC服务器作为网络节点的重叠网络中引入应用层多播[14]的技术,将RTP分组的转发节点选择问题映射为重叠网络中的动态选路问题,使媒体流传输时延最小。

[1] 徐童,廖建新. PTT/POC技术综述[J]. 电信工程技术与标准化, 2004,(5)∶ 56-60.XU T, LIAO J X. Survey of PTT/POC technology[J]. Telecom Engineering Technics and Standardization, 2004,(5)∶ 56-60.

[2] WANG Y, ZUKERMAN M, RICHARD J H. PTT packet delay analysis for GPRS/GSM links[J]. IEEE Communications Letters, 2006,10(6)∶ 456-458.

[3] TSAI M H, LIN Y B. Talk burst control for push-to-talk over cellular[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2008, 7(7)∶2612-2618.

[4] GAN C H, LIN Y B. Push-to-talk service for intelligent transportation systems[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,2007, 8(3)∶ 391-399.

[5] CHEN W P, LICKING S, OHNO T, et al. Performance measurement,evaluation and analysis of push-to-talk in 3G networks[A]. IEEE International Conference on Communications, ICC'07[C]. 2007.1893-1898.

[6] NUCCI S, BARBIN S E. Improved mobile PoC registration for CDMA systems[A]. Microwave and Optoelectronics Conference,IMOC 2007[C]. 2007.507-510.

[7] HSU J M, LAIN W B, LIANG J C. A context-aware push-to-talk service[A]. 2008 International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering[C]. Korea, 2008.586-591

[8] Open Mobile Alliance. OMA-AD-PoC-V2_1-20090224-D∶ Push to talk over Cellular (PoC)-Architecture[S].

[9] Open Mobile Alliance. OMA-TS-PoC_System_Description-V2_1-20090305-D∶ OMA PoC System Description[S].

[10] Open Mobile Alliance. OMA-TS-PoC_UserPlane-V2_1-20090211-D∶PoC User Plane[S].

[11] Open Mobile Alliance. OMA-TS-PoC_ControlPlane-V2_0-20080806-D∶ PoC Control Plane[S].

[12] TURGUT D, TURGUT B, DAS S K, et al. Balancing loads in mobile ad hoc networks[A]. The 10th International Conference on Telecommunications, ICT 2003[C]. 2003.490-495.

[13] 郑相全. 基于负载均衡的无线自组网关键技术与算法研究[D]. 电子科技大学, 2005. 44-45.ZHENG X Q. Research on Load-Balance Based Key Technologies and Algorithms for Ad Hoc Networks[D]. University of Electronic Science and Technology of China, 2005.44-45.

[14] 杨戈,廖建新,朱晓民等. 流媒体分发系统关键技术综述[J]. 电子学报, 2009, 37(1)∶ 137-145.YANG G, LIAO J X, ZHU X M, et al. Survey of key technologies of the distribution system for streaming media[J]. Acta Electronica Sinica,2009,37(1)∶137-145.