热点问题探究设疑与解析

河北省遵化市第一中学(064200) 丁树荣

热点一:万里逐日月,天涯共此食

背景材料

2009年7月22日,在亚洲和太平洋地区发生了一次日全食。在大约5个小时之内,日食带横扫过东半球。月球的影子首先降落在阿拉伯海上,然后穿过印度经西藏中部向我国的长江流域、东海和琉球群岛等区域移动。……这次日全食既是近百年来出现的最壮观完美的一次日食,也是公元2132年前全球日全食时间最长的一次。”

——摘编自新华网

探究设疑

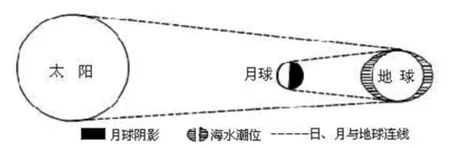

2009年7月22日, 位于21°N,东5.5时区的沿海城市苏拉特(Surat)当地时间6时23分首先被月球阴影笼罩3分钟。此后,日食带自西向东横扫过东半球。图1为日食发生时日、月、地之间位置图。据此回答1~6题。

图 1

1. 日食带自西向东运动与下列因素有关的是 ( )

① 地球绕日公转方向

② 月球绕地球运动

③ 地球自转方向

④ 地球自转周期

A.① ② B.③ ④ C.② ③ D.① ④

2. 7月22日,当位于21°N,东5.5区的苏拉特人在海滨沙滩上观测日食时,位于40°N,120°E的山海关太阳升起已经 ( )

A.大于2小时30分 B.小于2小时30分

C.等于3小时30分 D.等于2小时30分

3. 日食发生时,杭州湾可能产生的海水周期性运动现象是 ( )

A.小潮 B.大潮 C.海啸 D.风暴潮

4. 目睹这次日全食的人数是史无前例的,其最主要的原因是 ( )

A.日食持续的时间长

B.日食带经过了全球最大的大洋

C.日食带观测的气象条件好

D.日食带经过的区域有人口稠密的地区

5. 一位中学教师在观测完7月22日的日食后感慨地说:“久违水星露真容”。 主要因为 ( )

A.水星不发可见光 B.水星体积小

C.水星轨道距太阳太近 D.水星绕日公转

6. 根据图1和相关背景材料,并结合所学知识回答下列问题。

(1)分析日食发生时,上海、南京、武汉等城市在交通、建筑、通信等领域启动黄色预警信号的必要性。

(2)简析“日食之月阳光烈,干热江淮盼甘霖。”

(3)说明“日食、月食经常有,观测需时机”的原因。

【知识解析】

1. C。日食带自西向东移动主要是因为月球绕地球公转运动和地球自西向东自转运动造成的。

2. A。120°E山海关与东5.5时区的地方相差2时30分。山海关纬度比苏拉特市高,夏季白昼比苏拉特市长,故选A。

3. B。从图中日食图可以看出,日全食发生时日、月引潮力同向叠加,故B选项正确。

4. D。日食带在扫过印度德干高原和我国的长江中下游地区,人口密集,观察人员多。

5. C。水星平时不易被发现是因为其距太阳最近,太阳光掩盖了水星反射太阳光的亮度,不借助天文观测仪器很难发现。

6. 答案要点:

(1)日食发生时,光线变暗,影响公共交通运输、航空飞行、高空作业及施工安全;气温降低,风向、风力变化异常,给生产、生活造成短时不便;地球大气电离层受到扰动,无线电通讯受到影响。

(2)7月江淮地区受副热带高气压带控制,形成炎热干燥的伏旱天气。农业生产水资源不足,受到干旱威胁。

(3)太阳系中的天体处于不断地运动和变化之中,日食、月食产生有其客观规律。天体系统之间相互吸引和相互绕转,在不同的时间和不同的位置,可观测到不同的天文现象。

热点二:十年崛起新西部

背景材料

2010年1月,我国西部大开发战略走过10周年。西部地区国土总面积685万平方公里,占全国的71.4%;2009年总人口增加到约3.56亿人,占全国总人口的28.6%,其中少数民族人口约占全国少数民族人口的75%。10年来,以西气东输、青藏铁路为代表的大批交通、水利、能源、通信、市政等基础设施建设取得突破性进展。

——摘编于2010年1月5日《人民日报》“十年崛起新西部”

探究设疑

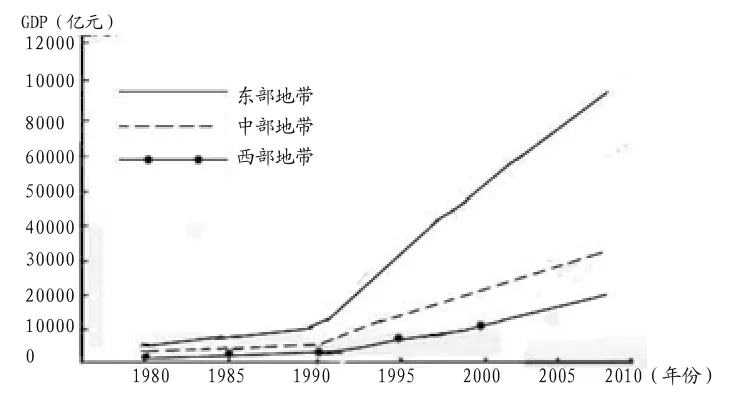

图2为 1980~2009年三个经济地带GDP增长,表一中数据为三个经济地带10年间主要经济指标的发展情况。结合图2和表一中信息,完成7~10题。

图 2

表 一

7. 关于三个经济地带2000~2009年经济发展的论述正确的是 ( )

A. 三个地带都有较快的增长

B. 中、西部地带经济总量增长最多

C. 东部地带经济总量增长最小

D. 21世纪三个地带差距在变小

8. 2000年以来,西部经济带人口总量占全国比例由23%上升到28.6%,其根本原因是 ( )

A.自然环境的改善 B. 经济水平的提高

C.西部大开发政策 D. 基础设施日趋完善

9. 西部大开发十年来,西部累计造林4.03亿亩。在黄土高原和塔里木盆地新增林地的主要生态功能分别是 ( )

A. 保持水土和涵养水源

B. 防风固沙和美化环境

C. 调节气候和净化空气

D. 保持水土和防风固沙

10. 发展西部地区旅游业,最大的区位优势是 ( )

A.接近旅游消费市场 B. 游览价值高

C.交通通达性好 D. 旅游的环境承载量大

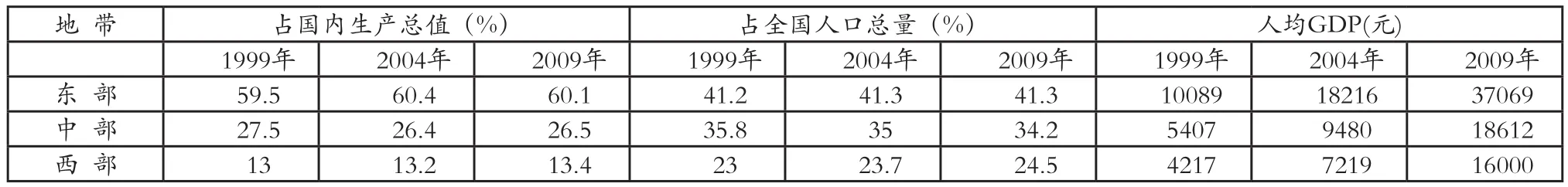

我国东北、华北地区主力油气田开采已进入中后期,而西部的新疆、青海、川渝和陕甘宁地区煤炭、水力和石油、天然气资源非常丰富,但尚未合理开发利用。图3为我国东、中、西部地带能源生产、消费占全国的比例图。据此回答11~14题。

图 3

11. 西部地区各种能源中,开发难、投资大、建设周期长的是 ( )

A. 水能 B. 天然气 C. 煤炭 D. 石油

12. 关于东部能源供需矛盾最突出地区的油气资源生产和利用状况正确的是 ( )

A.能源生产潜力下降 B.生产总量最小

C.利用效率最低 D.消费市场日趋缩小

13.在西部地带成为我国未来油气工业战略接替区的过程中,最可能产生的环境问题是 ( )

A.土地荒漠化加剧 B.水土流失严重

C.水资源严重不足 D.环境污染

14. 综合我国油气资源分布的有关信息和图3,完成下列问题。

(1)结合石油、天然气资源形成的自然条件,说明新疆、青海、陕甘宁地区自然环境的变化。

(2)分析实施西气东输工程的区位条件及对西部地区社会经济发展的影响。

(3)简述西部地区能源生产和消费占全国三个地带比例最小的历史原因。

【知识解析】

7.A。三个经济地带经济都有较快的增长。尽管受“西部大开发”政策的影响,中西部地区近10年经济增长较快,但经济总量仍小于东部地带,与东部地带差距在扩大。

8.C。“西部大开发”政策吸引了东部经济发达地区的各种人员开发、建设西部地区。A、B、D是“西部大开发”政策的产物。

9.D。黄土高原水土流失严重;塔里木盆地风沙危害严重。

10.B。西部地区既有优美的自然风光,又有丰富多彩的民族文化风情和众多的历史文化古迹。旅游资源的集群状况和地域组合好,是发展旅游业最大的区位优势。

11. A。西部地区水能资源丰富,但适合建设水电站的河段大都地处偏僻,交通困难。建水电站投入大,建设周期长。其他三项都是矿产能源。

12.A。东部地带油气资源开发已经进入中后期,故能源生产潜力下降;技术先进,能源利用率高,经济发达,消费需求量大。故B、C、D三项不正确。

13.D。随着石油、天然气的大规模开发利用,大气、土壤和水体等环境污染必然会产生。

14.答案要点:

(1)由温暖湿润、生物资源丰富的湖盆、浅海大陆架环境演变为现在干旱、水资源贫乏、生态环境脆弱的环境。

(2)区位优势:新疆、青海、陕甘宁地区天然气资源丰富,可长时间稳定提供气源。东部地区经济发达,能源供应紧张,消费市场广阔。管道沿线地势较低平,施工的难度较小。

影响:推动对中西部地区天然气勘探、开发和管道等基础设施建设。扩大就业,带动钢铁、建筑、建材等相关产业的发展。

(3)地处内陆,对外联系较封闭。近代工业起步晚,社会经济基础差。思想观念比较保守,竞争意识差。

热点三:CO2增多,全球气候变暖

背景材料

哥本哈根世界气候大会第15次缔约方会议暨《京都议定书》第5次缔约方会议,于2009年12月7日~18日在丹麦首都哥本哈根召开。

温家宝总理在哥本哈根会议上做了《凝聚共识,加强合作,推进应对气候变化历史进程》重要讲话。会议最终达成《哥本哈根协议》。就发达国家实行强制减排和发展中国家采取自主减缓行动作出了安排,并就全球长期目标、资金和技术支持、透明度等焦点问题达成广泛共识。

——摘编于新华网《哥本哈根世界气候大会》

探究设疑

气候变暖,极端气象灾害,严重威胁着人类生存环境的安全。节能减排,防止全球气候变暖,已经成为国际社会普遍关注的热点问题。图4示意哥本哈根会议的焦点问题。结合有关知识回答13~19题。

图 4

15 .图4揭示国际社会共同关注的主题是 ( )

A.CO2增多,臭氧层破坏

B.节能减排,减轻环境污染

C.禁止使用矿物能源,CO2零排放

D.CO2增多,全球变暖

16. 图示中环境问题产生的最主要原因是 ( )

A.森林、草原严重破坏

B.制冷工具的使用

C.计算机工业的发展

D.矿物燃料的大量使用

17. 图中所示的问题若得不到控制和解决,未来可能产生的地理现象是 ( )

A.青藏高原种植业海拔高度下降

B.西伯利亚地区的河流径流量减少

C. 全球陆地海拔高度下降

D. 中纬度农耕区范围扩大

18. 为减少CO2排放量,在内蒙古地区开发可再生能源最主要的方式应该是 ( )

A.沼气能 B.风力发电

C.水力发电 D.太阳能发电

19.下列地区中,最有利于开发使用清洁能源沼气的是 ( )

A.珠江三角洲 B.黄淮海平原

C.松嫩平原 D.柴达木盆地

【知识解析】

15.D。“CO2增多,全球变暖”是哥本哈根会议上各国共同关注的焦点问题。

16.D。煤炭、石油和天然气等矿物能源的大量使用,是导致全球大气“CO2增多,全球变暖”的最主要原因。

17.C。全球气温升高不会使A选项青藏高原种植业海拔高度下降;位于寒温带的B选项西伯利亚地区降水量增加;D选项中纬度地区降水减少,森林退化为草原。

18.B。内蒙古高原处于内陆,气候干旱少雨,温差大,空气水平气压梯度力大,风能资源丰富。

19.A。珠江三角洲纬度最低,高温期最长,有机质发酵产生沼气的时间最长。

热点四:中国—东盟自由贸易区正式形成

背景材料

中国—东盟自由贸易区(CAFTA)按照《中国-东盟全面经济合作框架协议》的时间框架,于 2010年1月1日)全面启动。中国—东盟自贸区是中国对外商谈的第一个自贸区。区域覆盖1300万平方公里,国民生产总值接近6万亿美元,贸易额4.5万亿美元,惠及19亿人口,是目前世界人口最多的自贸区,也是发展中国家间最大的自由贸易区。

——摘编自《中国—东盟自由贸易区》

探究设疑

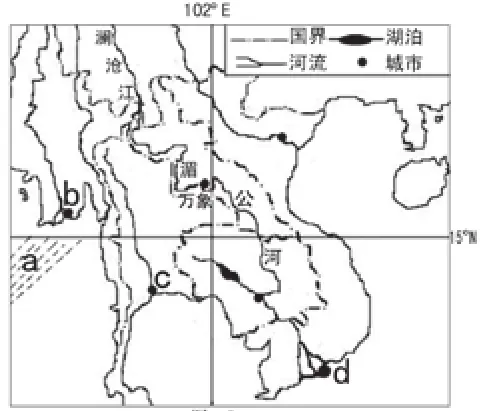

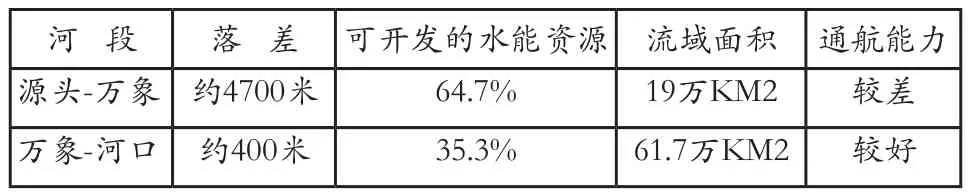

中国—东盟自由贸易区建成启动后,标志着由中国和东盟10国开始步入零关税时代。图5示意东盟部分区域,表二为澜沧江—湄公河水文数据。结合所学知识,回答20~24题。

图 5

表 二

20. 2010年1月1日中国—东盟自由贸易区正式启动时,由a海区驶向b港口的商船在航行时遇到的海况正确的是 ( )

A.顺风逆水 B.逆风顺水

C.逆风逆水 D.顺风顺水

21.由b、c港口驶向我国的货船装载的货物最可能是 ( )

A.机械设备

B.橡胶制品和锡矿砂

C.原油和铁矿砂

D.小麦和玉米

22. d港口附近形成了广阔的河口三角洲,其原因是下列中的 ( )

① 陆地与海底相对高度小

② 陆地地壳发生断裂沉降

③ 湄公河携带的泥沙不断地堆积

④ 板块彼此张裂,地壳不断抬升

A.① ② B.③ ④ C.② ③ D.① ③

23. 中国和东盟各国间国际贸易的主要内容是 ( )

A. 商品交换和劳务交换

B. 国际金融和商品交换

C. 商业信息交易和工业产品交易

D. 农矿产品零关税交换

24. 根据表二和图5,完成下列要求。

(1)分析湄公河万象以上河段水系特征及其原因。

(2)简述图示区域城市分布特点及其形成的优势区位因素。

(3)概括说明图中湖泊对湄公河下游及其对周围地区的影响。

(4)为什说中国—东盟自由贸易区的全面启动可以实现 “优势互补,互利双赢”?

【知识解析】

20. C。冬季东南亚河北印度洋海区盛行东北季风,受其影响,海水自东向西流。商船自东南向西北航行,故C选项是正确的。

21. B。中南半岛有大规模的企业化种植园经济,是世界天然橡胶的重要生产地,也是世界锡矿重要的分布和出口区。

22. D。河口三角洲的形成应具备两个条件:一是海岸海拔高度与附近海底落差小;二是入海径流含沙量大。图示区域为板块彼此碰撞处,故有④内容的B项不正确。

23. A。商品交换和劳务交换是国际贸易的主要内容。

24. 答案要点:

(1)特征:支流少,流域面积狭小。

原因:地形山高谷深,分水岭较近,不利于形成大范围的集水区域和源远流长的支流形成和注入。

(2)特点:沿河和沿海分布。

优势区位因素:沿河、沿海地区,地势平坦,农耕发达,物产丰富;水源充足,水陆交通运输便利;开发较早,农工商业较发达。

(3)调节湄公河下游河段径流量,减轻水旱灾害威胁;有利于发展旅游和水产养殖业。

(4)中国具有资金、技术和市场优势,东盟各国具有矿产资源、热带农林产品优势。中国需要从东盟各国进口矿产品和热带农林产品,东盟需要从中国引进技术和资金,商品需要进入中国巨大的潜在市场。