塔中I号坡折带对塔中隆起北侧礁滩相发育分布的影响

王一男,阳孝法,蔡益栋,张矿明

(中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083)

塔中I号坡折带对塔中隆起北侧礁滩相发育分布的影响

王一男,阳孝法,蔡益栋,张矿明

(中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083)

礁等有机建造所需的生长条件是基于造礁生物的生存条件的,而所有影响生存条件的因素都是在古地貌阶段性不变的前提下发生作用的,所以古地貌对一切沉积相的发育分布的影响具有必然性。以塔中隆起北侧的塔中I号坡折带周边为主要研究范围,对上奥陶统良里塔格组礁滩相地层进行了重点研究,发现研究区生物礁滩体纵向与横向都具有一定的发育分布规律,且表现出受构造古地貌控制的特点。研究区制约礁滩展布的主要是早奥陶世末 T74界面上的构造坡折带。随海平面的升降,礁滩相会表现出一定的发育期次和营建方向的变化,鉴于坡折与礁滩体相互作用的关系,塔中I号坡折带的地形与迁移特征也会发生相应变化。

碳酸盐;礁滩相;古地貌;坡折带

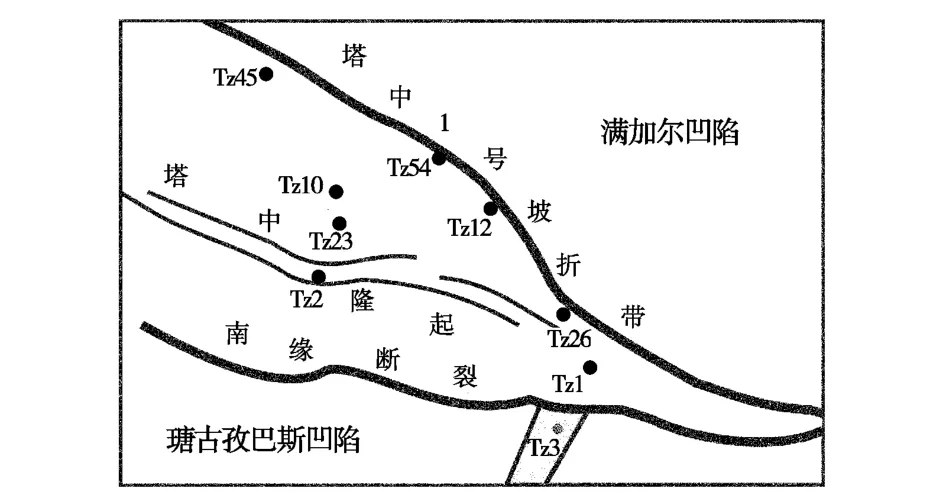

我国学者对坡折带的研究最早是从断坡带(断裂坡折带)开始的。根据成因,坡折带可划分为构造坡折带和沉积坡折带,两者上部遭受剥蚀后会形成更为明显的坡折(侵蚀坡折带)。沉积坡折带是由于不同地区沉积速率差异从而造成地形坡度突变而形成的[1]。在2000年,林畅松等[2]通过对第三纪渤海湾盆地系统而深入的研究,提出了“构造坡折带”的概念,指出构造坡折带(tectonic slope-break)是由同沉积构造长期活动引起的沉积斜坡明显突变的地带。构造坡折带可分为断裂坡折带和挠曲坡折带,研究区的塔中I号坡折带属于构造坡折带中的断裂坡折带,主要受到塔中I号断裂的控制(图1)。

图1 塔中地区上奥陶统构造位置

国内学者关于坡折带的研究大都以陆相断陷湖盆为例,阐述了坡折带对砂体分布的控制。邓宏文等[3]在2001年依据断裂形态对断坡带进行了分类,并总结了相对应的低位域沉积体系;王英民等[4]在2002年对坳陷湖盆坡折带进行了平面和剖面上组合类型地划分。之后,多个学者又从坡折带入手,针对多级坡折带等特殊个体和组合类型进行了更广更深入地研究。

Vail[5]在1987年对陆架坡折的探索以及Van Wagoner[6]在1988年对沉积滨线坡折的研究,为坡折带对海相裂陷盆地边缘沉积的影响提供了理论基础,本文以海相孤立碳酸盐台地的台缘地区为例,通过对礁滩相与坡折带的发育分布特征研究,初步论证了坡折带在海相碳酸盐沉积中的重要作用,这对于该区域有利生油层范围的划定与储层预测有重要意义和价值。

1 古地貌及坡折带的形成

一切礁和有机建造的形成,都与分泌石灰质的动植物局部茂盛的发育有关,因此产生礁和建造的最重要原因之一,就是要有能使礁生物群落中的生物蓬勃发展的合适生态条件[7]。造礁生物的生长繁殖需要营养的摄取,季风、海流、热带气旋可带来充足的养分,另外其生存环境还需要适度的光线、海水温度、盐度和溶解氧的含量。经研究总结,沉积古地理、构造作用、陆源碎屑物注入和海平面变化是控制生物礁发育的主要因素[8]。与礁滩发育与海平面变化的时间相比,受构造影响的古地貌(沉积古地理)的演变是一个较漫长的过程,所以在礁滩体发育期中,古地貌可看作常量,其对礁滩相发育分布的影响具有必然性。相对地,一些学者把生物礁的“地貌敏感性”作为礁的主要特性之一[9]。

早奥陶世末期塔里木盆地由被动大陆边缘转变为活动大陆边缘,中央隆起带发生强烈构造运动,塔中I号、II号断裂产生,地垒状塔中隆起具备雏形,由于海平面开始大幅下降,主垒带及塔中隆起北坡地区出露海面,下奥陶统亦遭受不同程度剥蚀,至中晚奥陶世,塔中低凸发育成为孤立碳酸盐台地。古隆起的存在和不断生长,往往容易导致在隆起边缘差异沉降,为坡折带的形成创造了有利条件[10]。

T74界面是早奥陶世末抬升、剥蚀形成的第一个区域分布的不整合面,由于该界面的形成导致塔中地区缺失地层包括上奥陶统吐木休克组、中奥陶统一间房组和下奥陶统鹰山组上部,从而使上奥陶统良里塔格组与下奥陶统鹰山组在塔中地区直接接触,所以部分学者称塔中地区的 T74界面存在于上奥陶统底部。另外塔中地区下古生界还发育一期重要不整合,志留纪加里东运动晚期使下古生界整体抬升,遭受剥蚀,在塔中地区形成了奥陶系顶部和志留系底部之间的不整合面 T70。由于 T74界面上形成的古地貌是影响着塔中地区上奥陶统及礁滩相带分布的主要因素,所以下面重点对 T74界面的坡折带发育状况进行分析。

由于深部断裂作用,地表形成了明显转折带。在海相裂陷盆地边缘,坡折带多处于浅水台地向深水盆地过渡地区,水深及地貌位置均为生物建隆发育提供了良好条件。虽盆地边缘常为多级坡折带的组合,但由于建隆的产生,地貌特征最明显的往往是盆缘的一条坡折带,因此与陆相裂陷盆地边缘相比,坡折带多级的特征在海相环境大大削弱。在塔中隆起北侧最主要的一条坡折带为塔中 I号坡折带,属于具有挠曲特征的断裂坡折带,与塔中 I号断裂基本平行,为西北-东南走向,该坡折带为礁滩相有利发育带,由于有机建造的存在,致使原陡坡状的地貌反映加剧成断崖状。

2 礁滩相发育分布及与坡折带的关联

从目前塔中隆起北侧的礁滩储集体钻遇情况看,台内缓坡以及台缘地貌坡折带均有礁滩存在,综合礁滩相发育所需的各项条件,说明在台内缓坡及台缘坡折带处,水体深度、温度、盐度与破浪能量等条件适合造礁生物的生长,且该环境中营养物质供应充足,使生物礁得以持续构建,受海平面升降及古地貌特征控制,从而形成了多期次的礁滩垂向叠置现象与纵向带状分布特性。鉴于坡折带与礁滩相相互影响关系,台缘区塔中24井和塔中44井的纵向沉积相叠置反映坡折带南部发育了四期生物礁,相应地,坡折带在晚奥陶世发生了四期次的迁移;塔中82井的单井分析表明塔中 I号坡折带北发育了三期生物礁,因此坡折带存在三期次迁移。坡折带的迁移与礁滩相依环境的发育是息息相关的:海平面下降,礁滩相前积,坡折带向盆内迁移;海平面上升,礁滩体向上营建,坡折带向台内迁移。同一坡折带迁移期次的不同是海平面升降过程中坡折带处地貌纵向变化引起的,据研究表明,这种地形的相对差异是受转换构造影响而造成。

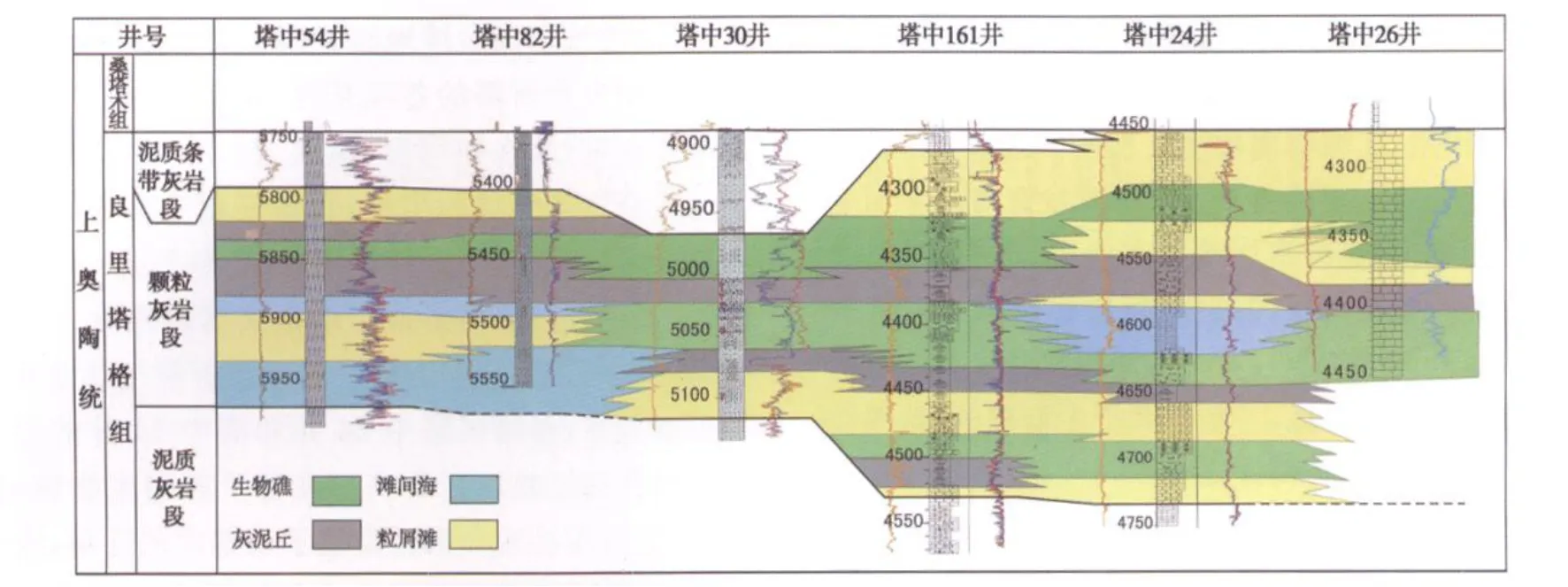

图2所示是一条沿塔中 I号坡折带的连井剖面,上下两条线分别为泥质条带灰岩与颗粒灰岩及颗粒灰岩与含泥灰岩的岩性界限,该剖面将穿过的六口井的良里塔格组顶部对齐,并且只对良里塔格组地层中礁滩相最发育的颗粒灰岩段的沉积相进行了连井划分。从图2可直观地看出沿塔中I号坡折带礁滩相厚度所发生的变化,这主要是台缘处地形高低起伏引起有机建造所需条件的改变而造成的。塔中30井及塔中161井处为生物礁的主体发育区(此处的“生物礁”为广义概念,即包括灰泥丘在内,图2中的图例所示为狭义“生物礁”,即只包括骨架礁和障积礁),厚度约100~170m,向两侧分别延伸成礁(丘)翼等以多相互层为特征的过渡型微相。在塔中54井与塔中82井处,灰泥丘增多,说明在良里塔格中晚期该井位于塔中 I号坡折带的凹陷处,水体能量小,且存在大量障积生物和藻类,从塔中44井的障积礁发育状况看,此井相发育位置在当时高于塔中54井与82井,应属于坡折带上的一个斜坡过渡区,可推测为转换带。塔中24井与26井处,在良里塔格中晚期明显处于坡折带上的高地势区,发育有灰绿色的骨架礁,礁灰岩镜下薄片为亮晶胶结,远比塔中44井的障积岩薄片干净,且随后期海退,塔中161井、24井与26井处累积了厚层粒屑滩。根据图2所进行的良里塔格组沉积环境的分析,在图3中可得到更明显的印证。

图2 沿塔中I号坡折带礁滩相发育分布剖面

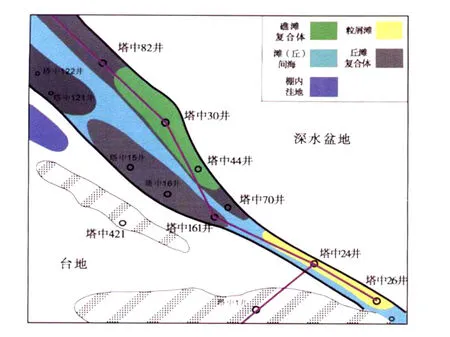

图3 塔中隆起北台地边缘沉积相平面分布

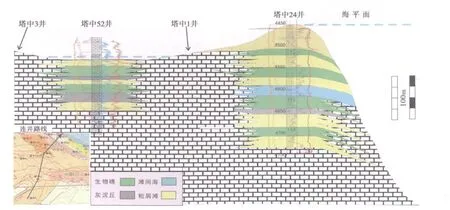

根据垂直于塔中I号坡折带的塔中3-塔中52-塔中1-塔中24井连井剖面可大体恢复当时礁滩相发育的古地貌,并可作为塔中 I号坡折带对礁滩相的相控模式图(见图4)。从图中可鲜明地看出,坡折带是礁滩相发育的有利区带,在坡折处发育多期次礁滩复合体,由台缘向台内,尤其是台内缓坡及台内洼地处,由于水深等条件适度多有不连续的礁滩体发育,且因水体能量减小,灰泥丘及障积礁发育增多。相控模式图清晰地反映出礁滩相发育时的地貌特征,在台缘坡折,良里塔格早期的礁滩体建隆使该处地形耸起,加剧台内缓坡的地形弧度,这就导致了坡折及礁后斜坡处水体能量等条件的变化,对后期礁滩相发育类型及分布造成了影响。

图4 塔中I号坡折带的相控模式

3 结论

在塔中隆起北侧的台地边缘相带,良里塔格组礁滩相的发育以复合体形式为主,礁(丘)的发育建立在粒屑滩基础上,同时由于滩的覆盖,礁(丘)也会停止生长,剖面上就形成了叠置特征,代表了海进海退的相变规律。由于造礁生物繁殖所需要的条件是基于古地貌不变而在不同区域不断变化的,所以依古地貌形成了格局不一的相分布,地貌成为了主控因素。塔中I号坡折带是同沉积断裂形成的构造坡折带,其地貌特征为礁滩相发育提供了良好条件,在坡折处及台内缓坡都发育了多期礁滩体,平面上礁滩复合体呈沿坡折带的带状分布,同一区带由于构造作用而导致的沉积古地貌的变化会引起礁滩相组合的变化,由台缘向台内的礁滩相组合也发生了一定变化,连续性较差。

塔中I号坡折带是礁滩相的有利发育区带,通过不整合面与古隆起的岩溶控储区带相连通,加上坡折处的同沉积断裂作用,在该构造坡折带可形成有勘探价值的构造与不整合油气藏,所以对多个不整合界面进行古地貌恢复是以后掌握生油层分布规律的重要手段,同时沿坡折对礁滩体和构造特征进行精细描述对以后该区域的油气勘探具有指导性意义。

[1]谢玉洪,王振峰,解习农,等.莺歌海盆地坡折带特征及其对沉积体系的控制[J].地球科学(中国地质大学学报),2004,29(5):569-574

[2]林畅松,潘元林,肖建新,等.“构造坡折带”- 断陷盆地层序分析和油气预测的重要概念[J].地球科学(中国地质大学学报),2000,25(3):261-265

[3]邓宏文,王红亮,王敦则.古地貌对陆相裂谷盆地层序充填特征的控制——以渤中凹陷西斜坡区下第三系为例[J].石油与天然气地质,2001,22(4):293-303

[4]王英民,刘豪,李立诚.准噶尔大型坳陷湖盆坡折带的类型和分布特征[J].地球科学(中国地质大学学报),2002,27(6):683-688

[5]Vail P R.Seismic stratigraphy interpretation using sequence stratigraphy,Part1:Seismic stratigraphy interpretation procedure[J].AAPG Study in Geology 27,1987:246-321

[6]Van Wagoner J C,Posamentier H W.An overview of the fundamental of sequence stratigraphy and key definitions[J].SEPM Special Publication42,1988:39-45

[7]库兹涅佐夫.礁地质学及礁的含油气性[M].李建温译.北京:石油工业出版社,1983:24

[8]高志前,樊太亮,王惠民,等.塔中地区礁滩储集体形成条件及分布规律[J].新疆地质,2005,23(3):283-287

[9]贾振远,李之琪.碳酸盐岩沉积相和沉积环境[M].北京:中国地质大学出版社,1989:67-80

[10]刘豪,王英民,王媛,等.大型坳陷湖盆坡折带的研究及其意义——以准噶尔盆地西北缘侏罗纪坳陷湖盆为例[J].沉积学报,2004,22(1):95-102

编辑:吴官生

TE111.3

A

1673-8217(2010)01-0030-04

2009-04-14;改回日期:2009-09-29

王一男,1985年生,2008年毕业于中国地质大学(北京)石油工程专业,现为中国地质大学(北京)在读研究生,研究方向为含油气盆地分析。

国家重点基础研究发展计划项目“中国西部典型叠合盆地隆坳格局形成演化与岩性地层圈闭发育模式”(2006CB202302)。