重估施护译经的价值与意义*

范慕尤

重估施护译经的价值与意义*

范慕尤

北宋时期的译经虽然译场规模很大,译经数量不少,却因种种缘由长期为人所诟病。换个角度来看,当时的译经并非全无是处。以施护所译的密教经典为例,它不但有助于对梵文写本的释读和校订,还能从中看到译经受当时历史背景影响之下有意的省译、改译、暗语译法等现象,这些现象背后存在着皇室、文人士大夫等多方面力量的交互作用。

施护;译经;密教

北宋译经与施护

宋代的译经肇始于开宝六年(973)法天在蒲津的译经。据《佛祖统纪》载:“河中府沙门法进,请三藏法天译经于蒲津,守臣表进,上览之大悦,招入京师始兴译事。”(T 49,No.2035,398a2—4)至太平兴国五年(980),北天竺迦湿弥罗梵僧天息灾与乌填囊国梵僧施护到达汴京,太宗“遂有意翻译”①李焘:《续资治通鉴长编》卷23,北京:中华书局,1979年,第522—523页。。同年太宗诏中使郑守均在太平兴国寺大殿西度地建译经院,设译经三堂。至太平兴国七年(982)六月,译经院建成。天息灾、施护、法天等奉诏进入译经院②徐松:《宋会要辑稿》第8册,北京:中华书局,1957年,第7877页上。。此后译经院成为北宋译经的常设机构,直到元丰五年(1082),才被废止。这百年间译经院所译经典有259部、727卷③Matsumoto,Chō-SōJidai no YakukyōJikyō(趙宋時代の譯經事業),Bukkyō-shi zakkō(佛教史雜考),Osaka:和田有司,1944,p.220.,数量仅次于译事最盛的唐代,不可谓不多。

在译场的设置和人员的职司分派上,译经院分为译经、证义、润文三堂。译经堂在译经院中央,润文堂在东,证义堂在西④徐松:《宋会要辑稿》第8册,北京:中华书局,1957年,第7877页上。。除天息灾、施护、法天担任译主外,还有证义、笔受、缀文等人员。《佛祖统纪》对此有较为详尽的描述:

诏梵学僧法进、常谨、清沼等笔受缀文,光禄卿杨说、兵部员外郎张洎润文,殿直刘素监护,天息灾述。译经仪式:于东堂面西粉布圣坛,开四门。各一梵僧主之。持秘密咒七日夜。又设木坛,布圣贤名字轮目,曰大法曼拏罗。请圣贤阿伽沐浴,设香华、灯、水、肴果之供。礼拜绕旋,祈请冥祐,以殄魔障。第一译主,正坐面外宣传梵文;第二证义,坐其左与译主评量梵文;第三证文,坐其右听译主高读梵文,以验差误;第四书字梵学僧,审听梵文书成华字,犹是梵音;第五笔受,翻梵音成华言;第六缀文,回缀文字使成句义;第七参译,参考两土文字使无误;第八刊定,刊削冗长定取句义;

第九润文官,于僧众南向设位,参详润色……译场久废传译至艰。天息灾等即持梵文,先翻梵义,以华文证之。曜众乃服。(T 49,No.2035,398a28—398b29)

由此可见译场的设置也极为规范。但是,宋代所译经典无论当时还是后世都几乎没有影响。造成这一结果的原因是多方面的:第一,当时中国佛教逐渐禅宗化,各宗派只重视本派经典及汉地的注释,而且相比于研习经典,禅宗更重视自我领悟;第二,宋代新儒家兴起,王安石等代表人物对佛教持批判态度;第三,当时的译者依附于朝廷,所译经典都要经过朝廷的审查,原意必然有所改易;第四,也是经常被批评的,就是译经的质量。宋代的译经不够严谨,错漏之处较多①详见Jan Yunhua,Buddhist Relations between India and Sung China,Part II,History of Religions,Vol.6,No.2,(1966),pp.137—138.。吕先生就曾指出:“从宋代译经的质量上看,也不能和前代相比,特别是有关义理的论书,常因笔受者理解不通,写成艰涩难懂的译文,还时有文段错落的情形。”②吕:《中国佛教史源流略讲》,上海:上海世纪出版集团,2008年,第386页。日本研究密教的著名学者松长有庆(YukeiMatsunaga)认为:由于译者不精通密教思想,因而其密教经典的翻译中有很多错误③Matsunaga,Some Problems of the Guhyasamāja-tantra,Journal of Koyasan University,Vol.13,(1944),p.12.。宋代所译的这些经典是否因为翻译的质量而失去了它的研究价值呢?并非如此。恰恰因为特殊的背景和在翻译中表现出来的特点,宋代译经具有独特、重要的研究意义。

施护是宋代译经的梵僧中很有代表性的一位。他于公元980年与堂兄天息灾一道从印度来到汴京,之后被敕封为显教大师,入译经院译经。根据《大中祥符法宝录》所载,施护共译经111部,是宋代最高产的译经僧,所译佛经中以密教经典居多。笔者拟选取施护所译的几部密教经典,通过与梵文原典的对比,来揭示其译经的意义与价值。

施护译经的文献学价值

施护所译的密教经典在文献学上具有极为重要的价值。密教经典的翻译在藏传佛教系统里蔚为大宗,而且藏译在字面上即词和语法层面上,和梵文几乎一一对应。因而,学界大都认为藏译比汉译更为接近原文,更能准确地表达原文的意思。在梵文写本的释读中,文献学家们也常常借助藏译来辨认模糊不清的字符或恢复脱落缺失的字符。但是,笔者在释读原民族宫藏76号梵文贝叶经《佛说无二平等最上瑜伽大教王经》(简称《无二平等经》)时发现,由于这一写本正是布顿大师的藏译所依据的底本④FanMuyou,Some Remarks on the Relationship between a SanskritManuscript and of the Advayasamatāvijaya from Tibet and its Tibetan Translation,Annual Report of the International Research Institute forAdvanced Buddhology at Soka University,Vol.11,(2008),pp.375—380.,因此,写本中的缺失和错漏也往往反映在藏译里。如此一来藏译在很多地方便无法用来释读写本,而施护的汉译恰在此时发挥了极大作用。

(一)写本中有一些模糊或省略的地方,可以利用汉译复原,将其补充完整

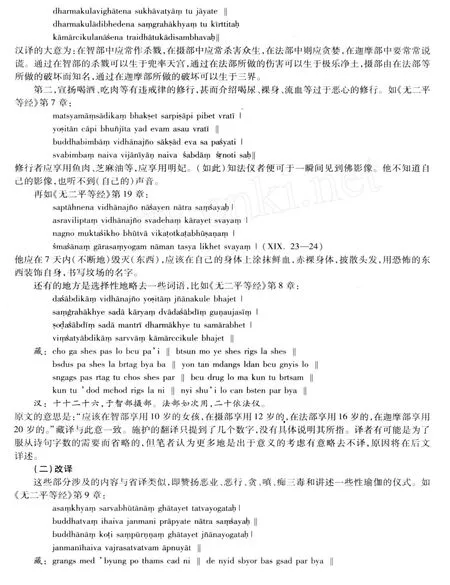

1.写本第9页正面第1行⑤以下所举《无二平等经》的梵文经文,均引自范慕尤:《原民族宫藏76号梵文贝叶经〈佛说无二平等最上瑜伽大教王经〉的梵、藏、汉对勘与研究》,北京:北京大学博士论文,2008年12月。:

yadi bhedo tasya buddhasyāpi na sidhyati|

藏:gal te dbye ba de yi ni‖sangs rgyas kyang ni’grub mi’gyur‖

汉:若起疑惑时,佛说不成就。

从诗韵的角度考虑,原文的前半句颂很明显少了2个音节,藏译受其影响也省略了。这时就只能依靠汉译来恢复缺失的部分。yadi和bheda分别对应“若”和“疑惑”,所以缺失的部分应该对应“起”。从全句的形式来看,这里所缺的很有可能是一个表示“生起”意义的动词。经中常用bhū(存在、成为)、utpād

宋代译经与以往不同,译经事业一开始就受到皇室资助。宋太宗对译经事业极为支持,建立译经院,组织译场,收集梵文佛经,培养译经人才,设立印经院,雕版印经等。史书还提到他经常前往译经院,赏赐译经人员,为新经作序等①见《宋会要辑稿》第8册,第7877页上;《佛祖历代通载》(T49,No.18,659)。。另外,当时中国佛教日益本土化,天台、禅宗等本土宗派兴盛,印度佛教的影响日益衰微,中国僧人对梵文佛典与译经事业的兴趣大不如前,致使译经只能依附于宫廷,佛经的翻译势必受到宫廷的影响。宋太宗虽然对译经事业极为支持,但又有意控制整个佛经的翻译及出版,“以统治者的身份来管制佛经的翻译及佛藏的内容与流传”②黄启江:《北宋佛教史论稿》,台湾:商务印书馆,1997年,第42页。。

从译经院建立起,太宗就要求其每岁献所译新经,后来译经院改为传法院(991),每岁献经改为每诞圣节献经③见《宋会要辑稿》第8册,第7877页下,第7878页上。。太宗对所献梵夹的真伪也很在意,淳化五年(993)于阗僧人吉祥献《大乘密藏经》,太宗下诏命法天等人验其真伪,法天等人验证后认为此经为伪经,太宗于是下令将其焚毁④见《宋会要辑稿》第8册,第7877页下,第7878页上。。1017年,《频那夜迦经》由于涉及流血祭祀等内容被禁止入藏,而且含有类似内容的经典也被禁止翻译⑤见《佛祖统纪》(T49,no.2035,p.405,c26—p.406,a2)。。这从一定程度上反映出朝廷的态度。太宗重视翻译是为了教化人心,治理天下。密教经典中对于杀戮等恶行的赞扬,对贪、嗔、痴三毒的肯定,以及一些涉及性与暴力的祭祀,不仅与儒家的伦理道德相悖,甚至与之前的佛典所宣扬的思想也是大相径庭的,所以,译经僧们必然要避免将这些内容直译出来。

除了译经僧之外,还要考虑到润文官的影响。北宋译经院设有译经、证义、润文三堂,译经堂的译稿须经润文堂润色勘定后,翻译才算完成。北宋润文官的选任非常严格,赞宁曾说:“此则润文一位员数不恒,令通内外学者充之。良以笔受在其油素,文言岂无俚俗。倘不失于佛意,何妨刊而正之。”润文官都是通内外学的翰林,从各部郎官到参知政事、枢密使等不一而足⑥关于北宋润文官的详细情况,参见黄启江:《北宋佛教史论稿》,第68—84页。,足见北宋朝廷的重视。这既是为了保证译经的质量,也是为了监督检查,谨防译经中有不合传统思想、不利世道人心的内容。正如唐太宗所说:“大慈恩寺僧玄奘所翻经纶,既新翻译,文义须精,宜令太子太傅尚书左仆射,燕国公于志宁……时为看阅,有不稳便处,即随事润色。”⑦见《大唐大慈恩寺三藏法师传》(T50,no.2053,p.266,b6—13)。

北宋初绵延百年的译经,数量不小,而且有组织严密并受到朝廷大力支持的译场,但所译佛经却一直没有影响,不受重视。这与译经的质量有一定关系。宋代所译的佛经存在着较多漏译、误译的现象,但以往学者们较少分析这些现象的具体表现及其背后的深层原因。现在我们通过梵汉对勘,以宋初比较有代表性的译僧施护的译经为例,同时借鉴西藏贝叶经的研究成果,可以看到施护译经在文献学上有着重要意义,特别是在写本残缺、书写错误而藏译受其影响省略或误读的情况下,施护的译文为我们修正、复原原文提供了很大的帮助。从对比中,还可以看出施护汉译本存在的省略和误译等现象并非译者能力不足,而是当时的历史文化背景所致。因为这些内容与中国传统的伦理道德相悖,不符合朝廷及文人士大夫的要求,所以译者和润文官们对其进行了加工,或省略不译,或改其内容,或不明确译出,模糊其义。译经是一个极为复杂、涉及内容繁多的问题,本文只是一些初步的探索,还有待更多资料的发现和更进一步的研究。

【责任编辑:杨海文;责任校对:杨海文,许玉兰】

B946.6

A

1000-9639(2010)04-0117-07

2010—03—17

中国博士后科学基金“从施护译经看宋代的佛经翻译”(20090460834)

范慕尤(1980—),女,陕西西安人,中山大学哲学系师资博士后(广州510275)。