中原城市群的集聚效应和回流作用

柯善咨,夏金坤

(湖南大学 经济与贸易学院,湖南长沙 410079)

中原城市群的集聚效应和回流作用

柯善咨,夏金坤

(湖南大学 经济与贸易学院,湖南长沙 410079)

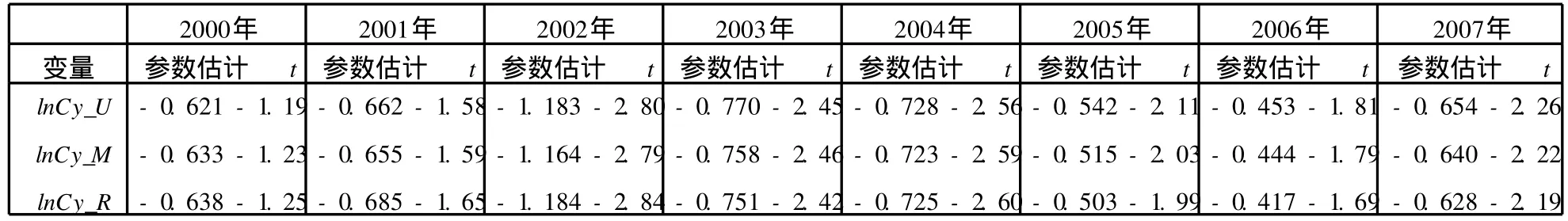

本文根据集聚经济与增长极理论构建产业集聚和增长极溢出作用模型,分别使用工具变量固定效应联立方程和各年截面方程检测 2000-2007年间河南省 126个市(县)产业集聚与自身经济增长的因果关系和中原城市群在全省经济发展中的增长极作用。研究结果显示:非农产业集聚与经济增长互为因果、互相强化,但是非农业就业的空间密度相对过高,已产生明显的拥挤效应和非经济性;特别值得关注的是,中原城市群地级中心城市对各级市县的经济增长具有显著抑制作用,这种作用在最近几年相当稳定。研究结果为统筹制定配套区域政策提供了依据。

中原城市群;集聚经济;增长极;空间计量

一、前言

改革开放以来,河南省经济虽然不断增长,但与东部地区的差距却持续扩大。2005年河南省人均地区生产总值仅有东部十一省均值的 48%(《中国统计年鉴 2006》),提升河南经济水平刻不容缓。为了促进全省经济发展、缩小与全国其他地区的差距,河南省选择了整合优质资源、打造中原城市群、以城市群带动区域发展的战略。2006年省政府正式制定并开始实施了《中原城市群总体发展规划纲要》。城市群以郑州为中心,包括郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山和漯河八个地级市、省辖市济源、14个县级市和 33个县。2005年,城市群以全省 35%的土地面积和 41%的人口实现了全省 56.1%的地区生产总值。中原城市群发展所面对、并规划解决的主要问题是,增强中心城市辐射带动能力、培育产业竞争力、疏解可持续发展压力、提高对外开放程度等。非常显然,作为全省的战略增长极,获得政策先机的中原城市群本身的加速发展和对全省其他地区的有效辐射决定着全省经济发展的前途。然而,地区增长极战略是一种效率优先的非平衡发展战略。早在提出中原城市群战略之前,该地区的八个地级中心城市与河南省内其他城市相比就已经具备了一系列优势,如,区位交通条件优越、产业集聚程度较高、产业结构比较完整、经济水平和对外开放程度较高等等。理论研究表明增长极对腹地的带动作用只有在增长极成熟后才会出现,增长极发展战略在一些国家的实施也因未能带动腹地发展而搁浅。当前的中原城市群在河南省经济发展中的作用究竟如何?除了自身的加速发展以外,中原城市群是促进还是抑制了腹地的发展?在充分发挥增长极经济效率的同时是否应有其他统筹措施?本文的目的是针对这些现实问题,利用集聚经济与增长极理论构建产业集聚和增长极作用模型,检验河南省 126个市 (县)非农业产业集聚与自身经济增长的因果关系和中原城市群在全省发展中的增长极作用,为河南省和采取类似战略的其他地区的经济发展提供政策启示。本文结构如下:第二节是相关理论与实证研究文献综述;第三节是产业集聚与经济增长空间计量联立方程模型;第四节是实证检验数据说明;随后是空间计量模型估计;最后总结实证分析结果并简要讨论实施中原城市群发展战略中值得注意的问题。

二、相关理论与实证研究文献综述

早在一个多世纪前,马歇尔[1]就曾用中间产品规模经济、劳动蓄水池效应和知识溢出三原理描述了集聚经济的微观基础。随后的近百年里,经济学主流派忽视了这一理论,但是区域经济学和经济地理学普遍接受了具有空间含义的集聚经济理论。近年来,Fujita等[2]和 Duranton等[3]构建了正规的集聚经济模型。Krugm an[4]和 Fujita等[2]在继承了马歇尔学说的基础上,还提出经济集聚的决定因素包括收益递增、垄断竞争、交易成本、和前后向链接效应。上述的微观机制使得资本和高端人才在中心城市集聚,并使中心与外围腹地经济技术水平持续扩大。只有当经济集聚所造成的昂贵地价、过度拥挤、污染、和交通不便等离心力抵消了集聚经济的正外部效应,集聚过程才会停止,中心城市的一些功能及其要素才会向外围扩散。必须指出,根据集聚经济的机制,这种扩散并非中心城市带动外围的积极效应,而是中心区集聚非经济性的后果。近来,我国的学者也对集聚经济效益进行了实证研究。范剑勇[5]和张艳等[6]研究集聚经济对生产率或经济增长的作用,发现工业集聚对经济增长有显著的促进作用。Ke[7]构建了空间联立方程,采用中国 600多个城市的数据估计产业集聚和经济增长间关系,验证了我国工业集聚和城市生产率互为因果,但是目前城市内就业密度已对生产率产生了显著的负作用。

增长极是和集聚经济表现相似而机制不同的非均衡发展模型。一经问世,该模型就成为分析中心和外围关系的重要工具。佩鲁[8]创建了经济空间中的增长极理论。经布代维尔[9]延伸、侧重地理应用的理论认为,地区增长过程始于推进型产业的创新、经产业链推动产业综合体的增长、使综合体所在城市成为地区“增长极”。如果中心城市的增长导致对外围地区初级产品、原材料和农产品需求的增长,从而带动地区发展,则增长极对外围产生扩散效应;相反,如果中心城市吸引外围的资本和高素质人才等稀缺资源,抑制外围增长,则增长极对外围产生回流作用。缪尔达尔[10]和赫希曼[11]创建了更普遍的非均衡增长理论。缪尔达尔提出了因果循环积累理论:历史的偶然造就了先发地区,发达地区必然吸收落后地区的稀缺资源,使前者愈益发达、后者愈加落后。赫希曼强调发达地区对落后地区的作用取决于是否存在互补性,且过度集聚使发达地区出现非经济性,使得前者对后者的涓滴效应在远期大于极化效应。尽管对未来预测存有根本性分歧,这些理论的创建者们都强调中心增长对外围起着主导作用。佩鲁[8,12]明确提出一定程度的极化、增长极的支配作用和地区不平等是经济总体发展的必要条件。由于增长极理论是描述性的,因而长期以来难以验证。借鉴增长极理论制定的区域发展规划在美、英、法、日、和诸多亚非拉发展中国家一度盛行,成败参半。Gaile[13]在比较了当时几乎所有有影响的经验研究后,认为增长极扩散作用微乎其微。相反,佩鲁[14]向所有怀疑主义者反问:谁能列举出不存在增长中心及其作用的经济增长实例?虽然理论界仍存纷争,最近空间计量方法的发展为增长极和扩散回流的研究和评价提供了亟需的工具。Henry等[15]和 Feser等[16]构建了不同发展水平地区间相互作用的空间计量模型,详细估计了美国都市区对腹地的扩散回流作用。柯善咨[17-18]构建了计量模型估计中国中心城市经济增长对下级市县的溢出作用,发现增长极对外围腹地有回流作用。虽然国内外学术界对集聚经济、增长极的扩散回流效应已作了大量研究,但是上述研究并未明确将城市集聚经济与中心城市对腹地的扩散回流作用进行综合,并且,从这些理论研究或大范围的经验研究中只能得到空间单位相互作用的平均估计,难以反映较小范围内的地区经济特征。

此外,国内许多研究者专就中原城市群这一特定对象探讨了城市群发展的优势和内部空间组织 (冯德显[19])、城市群内城乡一体化 (杨迅周等[20])、按比较优势进行产业分工、城市间发展战略的协调 (刘东勋[21])等等。也有的研究者 (李小建等[22])用局部空间自相关分析了河南各县经济的相互作用,发现经济较发达地区的相邻县域经济有溢出效应。但是,迄今没有一项研究对中原城市群内中心城市对广大腹地可能产生的辐射带动能力及其性质进行严谨的分析和验证。为了揭示中原城市群在河南全省区域发展中的作用,本文综合集聚经济与增长极理论,对非农业产业集聚和城市经济效率的内生关系和中原城市群在河南省的增长极作用进行比较全面的检验。本文不仅估计各级城市自身变量对各自经济增长的贡献,而且检验城市群内中心城市对广大腹地的溢出作用。本文使用省域内所有市、县的 2000-2007年面板数据估计工具变量面板数据模型和各年的截面数据联立方程模型以便获得更加深入的分析结果和更可靠的结论。

三、中原城市群产业集聚与经济增长空间计量联立方程模型

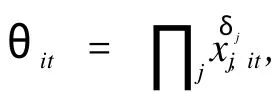

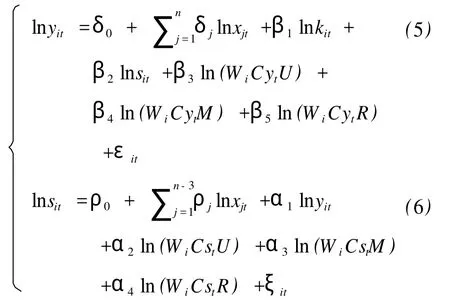

随着经济发展与城市化进程的加快,某些城市利用相对有利的条件和良好的机遇,培育具有创新能力的推进型 (propulsive)产业,以该产业为核心,通过产业链形成地方产业综合体,进而带动其他产业发展,形成区域中的主导性中心城市,即增长极。它们不断吸引资金、技术、人才、资源等各种生产要素,扩大自身规模、增强在地区经济中的主导力,并通过对初级或中间产品需求的扩张和成熟产品生产的扩散带动腹地发展。中原城市群在规划建设中就使用了这一理论构想。首先,本文依据上述文献中增长极的扩散回流理论,用劳动生产率表示市县经济增长,且在模型中引入代表中原城市群中心城市外溢作用的相关变量,用以下的一般性柯布 -道格拉斯生产函数表示河南省各市县的劳动生产率:

其次,依据上述文献中验证的我国城市经济集聚与经济增长相互强化的内生互动关系,用一般的柯布 -道格拉斯方程形式表示产业集聚水平被经济增长和其他因素所决定。

式中 sit测量集聚程度,y是生产率,(WCs)it=WiCst是集聚经济 si的空间滞后变量,即第 i市县以外其他市县的集聚总合。其中,空间权重矩阵W的意义同上,Cst是第 t年八个中心城市经济集聚向量。ω是除了上述变量外对经济集聚产生影响的其他地区变量。显然,方程 (1)(2)实质即空间滞后模型 (Spatial Lag Model,SLM)①。但是,因为本文主要研究中原城市群内中心城市的空间溢出作用,用以构建空间滞后变量的空间单位限于这八个中心城市。

为了估计每类城市 (县)所收到的增长极的扩散和回流作用,我们把受到扩散和回流作用影响的市县分解为三类。首先建立代表三类市县的虚拟变量 (U、M和 R),当某一纪录是地级市,令U=1、M=0、R=0;若是县级市 ,则 U=0、M=1、R=0;若是县 ,则 U=0、M=0、R=1。其次 ,由于受溢出效益影响的每一市县只属全省三类市县(地级市、县级市、县)中的一类,用三个虚拟变量乘以WiCyt和WiCst即得到一组同时确定溢出效应来源地和接受体的变量 WiCyt*U,WiCyt*M,WiCyt* R,WiCst* U,WiCst* M,WiCst* R。 代 入(3)(4)得:

联立方程包含三方面内容:经济增长与经济集聚的影响因素的估计,集聚经济与城市劳动生产率的相互影响,中原城市群地级中心城市经济增长与经济集聚的空间溢出作用 (体现在β3,β4,β5和α2,α3,α4的显著性上 )。

四、数据说明

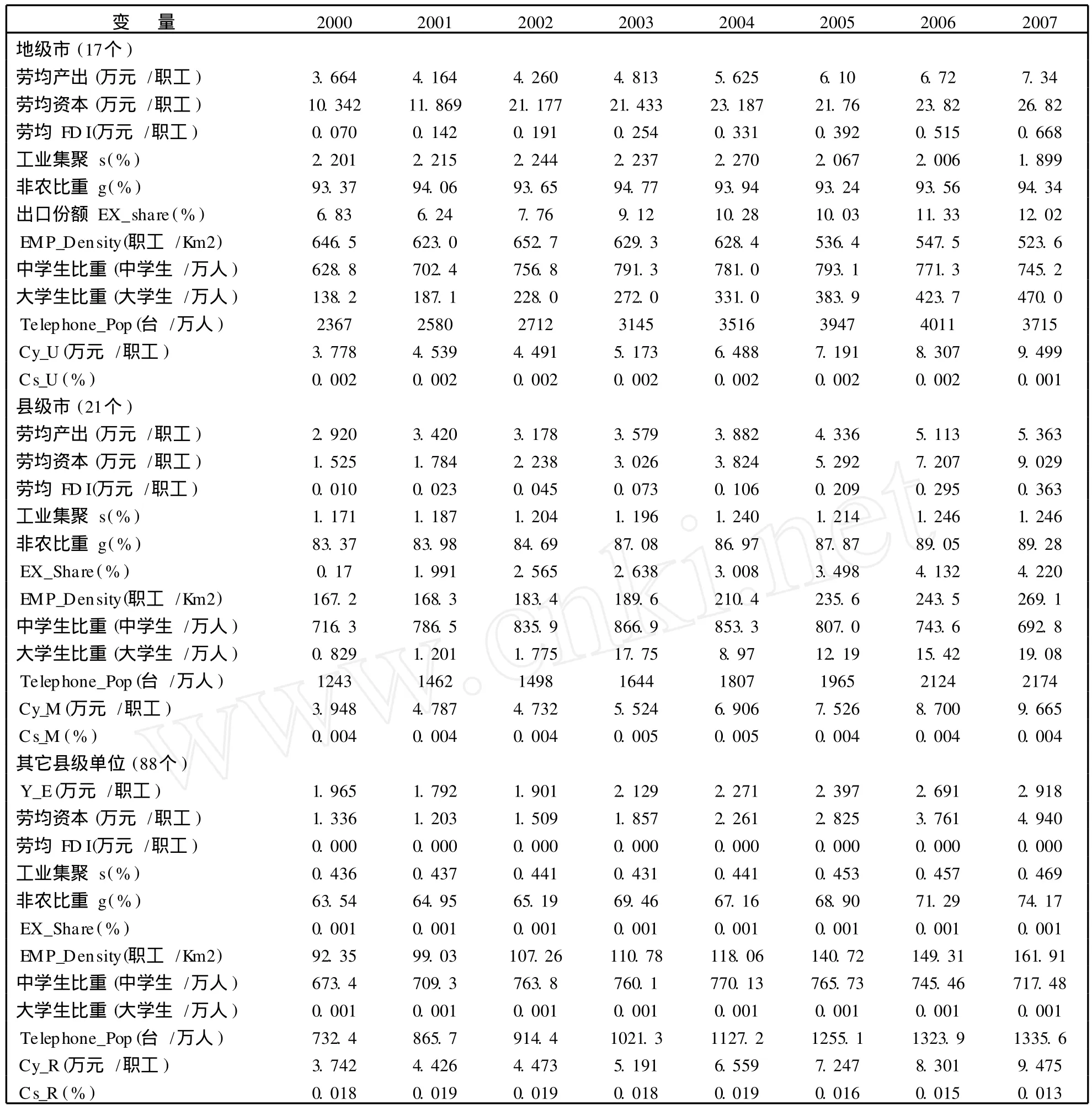

为检验河南经济增长与集聚在最近数年的决定因素,本文使用 2000-2007年全省市县级面板数据。行政区划以 2007年为准,全省 126个市县中有 17个地级市,21个县级市,88个县。地级市变量值用市辖区数据测度,县级市和县则取全行政区数据。数据来自各年《中国城市统计年鉴》、《河南统计年鉴》、《中国县 (市)社会经济统计年鉴》。相关变量的具体测算如下。劳动生产率是非农业就业人均 GDP,非农产业增加值以 2000年为基期,以后各年以 CPI指数向前折算。集聚经济 si是各市县第二产业增加值占河南全省的比重。非农业比重 gi是非农产业增加值占市县 GDP比重。就业密度(Emp_Density)为非农就业人数除以市县面积。劳均资本是二、三产业资本存量除以非农就业人数。我国没有公开发表的市县资本存量数据,本文首先使用规模企业工业固定资产加上工业流动资产估计,再除以第二产业占二、三产业增加值比重来估计 2000年地级市二、三产业资本存量。县级单位没有工业资本存量,本文假设 2000年县级单位固定资产投资与存量比和全省的固定资产投资与存量比相同,用县级全社会固定资产投资乘以全省固定资产存量,再除以全省全社会固定资产投资估计全社会资本存量。再用每年新投资和 5%折旧率以及固定资产价格指数估算各年各市县全社会资本存量。最后再乘以二、三产业增加值占 GDP份额得第二、三产业各年资本存量估计值。统计数据表明近年各地投资额很高,约占 GDP一半,累计几年以后,初始年的资本存量仅占后期存量的一小部分,所以后续年份的数据越来越接近实际。人均外商直接投资是非农就业人均实际利用外资累计额,未设市的县级单位没有公开数据,为了保存这些记录,设其为 0。虽然这可能造成一些误差,但是进入这些县的外资事实上也极少,所以误差有限。实际利用外资额换算成人民币,以 2000年为基期,以后各年以 CPI指数折算,并扣除 5%折旧。出口依存度 EX_Share是出口占 GDP的份额。其中地级市市区出口额不包括所属县级单位出口。两个教育条件和人力资本变量是每万人城市人口中中学生数和每万人城市人口中大学生数。通讯条件是每万人城市人口中电话数。

表 1 河南省 2000-2007年三类市县自身变量与空间滞后变量的样本均值

每类城市的最后两个变量为测度中原城市群地级市溢出作用的空间滞后变量,其余为市县自身变量。描述统计量显示三类市县生产率(Y_E)和人均资本存量 (K_E)逐年稳步增长,但是县级单位的生产率增长缓慢,与地级市和县级市的差距不断拉大。值得关注的是伴随着生产率的大幅上升,地级市的工业集聚程度 (s)近年来明显降低,而下级市县的工业份额略有上升,意味着地级市的经济结构逐渐从第二产业向第三产业过渡,效率较低的传统工业逐渐转移到下级市县。同时,非农就业密度 EM P_Density在地级市逐年下降,在县级市和县逐年上升,与工业集聚分布趋势一致。与之相应,三类市县所受到的中原城市群地级市的增长溢出作用似乎呈上升趋势,但是地级市和县所受到的集聚经济溢出(Cs_U和 Cs_R)则呈现下降趋势。原始数据中表现出的这些趋势都有待统计模型的严格检验。最后,地级市和县级市非农人均外资 FD I_E、出口依存度 EX_Share、万人中大学生数亦各年呈上升趋势,且上升倍数较大。

五、空间计量联立模型估计

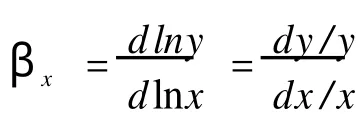

第二阶段,用 IV变量替代内生变量 (Y_E,s,Cy_U,Cy_M,Cy_R,Cs_U,Cs_M,Cs_R)检验面板数据的固定效应和随机效应模型。模型设定决定着参数估计的偏差程度、一致性和有效性。本文顺序使用 F-统计量和 m-统计量分别检验模型不具有固定效应和具有随机效应的两个零假设。首先,包括市县和年份固定效应的方程估计显示两方程不具有固定效应假设下的 F-统计量都远大于任何可接受的临界值,原假设成立的概率 P<0.0001,方程中必有省份和年份固定效应。其次,两方程的随机效应估计m-统计量远大于可接受临界值,随机效应原假设成立的概率 P<0.0001,Hausman检验拒绝了随机效应原假设,两方程都不宜采用随机效应设置。因此,以下的估计结果和讨论都基于固定效应模型。表 2列出两方程的估计值,所有变量都为对数形式。为节省篇幅,表中没有列出 132个固定效应参数 (125个市县和 7年)。“**”表示参数估计在 p=0.05或更显著的水平上通过了统计检验。

(一)地方变量对经济增长和集聚的影响

表 2 河南省 2000-2007年 126个市县劳动生产率和工业集聚联立方程的固定效应估计

产业集聚方程中,劳动生产率的参数估计显著,约为 0.13,即,劳动生产率每增长 1%,则该市县工业集聚程度上升约 0.13%。人均外商资本投资和出口依存度的参数估计亦均在 1%水平上显著,表明增加引入外资和扩大产品出口都会推动相关产业的集聚。结合二者对于生产率的正面影响,说明开放的经济环境有利于经济增长与产业集聚。而教育条件、人力资本 (大学生比重)的参数估计则没有通过显著性检验,表明低端教育人才或者廉价劳动力并不能吸引非农产业的集聚,而在河南省接受了高等教育的人才因流动性强也难以成为产业选址或扩大规模的决定因素。通讯普及率的参数估计不显著,可能是因为目前厂商选址或在原址扩大规模并未受到通讯条件的显著影响。

(二)集聚效应和中原城市群的溢出作用

由于本文主要研究城市集聚效应及中原城市群在全省中的增长极作用,所以我们对两方程的相关变量作详细的分析。首先,工业集聚经济 s和二三产业占市 (县)GDP比重 g在 1%水平上显著,分别为 0.46和 0.36,表明对各市 (县)生产率的提高有很大的贡献。估计结果反映全省总体上正处于工业化发展初期,各市县经济增长明显依赖于工业。工业在全省中的比重相对较高意味着该市县与其它市县相比,在集聚过程中获得了更多的有利于经济增长的各种要素,如资本、技术、原材料和市场等;二三产业占市 (县)GDP比重提高使得农业比重下降,有利于推进城镇化与增加就业。但是,非农就业密度的参数估计却显著为负,意味着绝大多数市县因经济活动过分拥挤、基础设施相对不足或不畅已经产生了负外部性、影响了这些城市的总体效率。这些估计和国际文献 (如Ciccone等)[23]中欧美城市空间就业密度有利于生产率的结果完全不同,但是和 Ke[7]的结论相似。

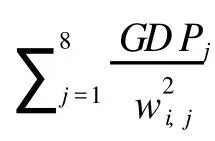

下面检验中原城市群增长极作用。如前所述,生产率方程的参数是增长弹性,三个溢出作用变量除Cy_R参数估计未通过显著性检验外,Cy_U和Cy_M的参数估计分别为 -0.24和 -0.29,表明中原城市群内地级市经济增长对同级城市和县级市具有显著回流作用,当前中原城市群内中心城市的发展可能不仅存在相互间竞争效应,而且明显抑制了全省其他地级和县级市的发展。中原城市群中心城市可能还对各县的非农业经济发展有微弱的回流作用。简言之,近年来中原城市群内中心城市的经济增长很可能在一定程度上占有了其他市县的发展机会。值得注意的是距离中原城市群中心城市最近的市县受到的不利影响可能最大,与中心城市的距离增加一倍的市县受到的影响将降至 1/4(从 1/w2i,j降到 1/(2wi,j)2=1/4w2i,j),最边远的市县所受的影响最小。与之相反,测度中原城市群产业集聚溢出作用的三个变量 Cs_U、Cs_M和Cs_R的参数估计值分别为 0.14、0.07、0.22,反映了中原城市群地级市工业集聚对邻近的其他市县的集聚有促进作用。同样由于重力模型所包含的距离衰减作用,可以判断邻近城市间的产业集聚有互相依赖作用,但是这种作用随城市间距离增加而迅速减弱。邻近市县产业集聚的相互促进是集聚经济在空间上成片连续的重要机制。这种市场机制对较发达地区是个福音,但是对目前比较落后的河南省广大腹地却是严峻的挑战。综合上述两组正负相反的扩散与回流作用并回顾表 1所报告的各类市县历年的生产率和工业集聚程度,我们推断中原中心城市附近的市县扩大了原有的工业部门或同时吸引了一些企业,其中包括从中心城市转出的部分成熟产业,提高了非农业产业集聚程度,但是在这些市县新增或扩建企业的生产率却不尽如人意。比较三类市县所受到的扩散与回流作用,可以发现未设市的县级单位受到的中心城市增长的回流作用最小、得到集聚效应的溢出作用最大;县级市受到的增长回流作用最大,集聚溢出作用最小;地级市受到的回流作用和集聚溢出作用居中。

(三)中原城市群的中心城市溢出作用的时间特征

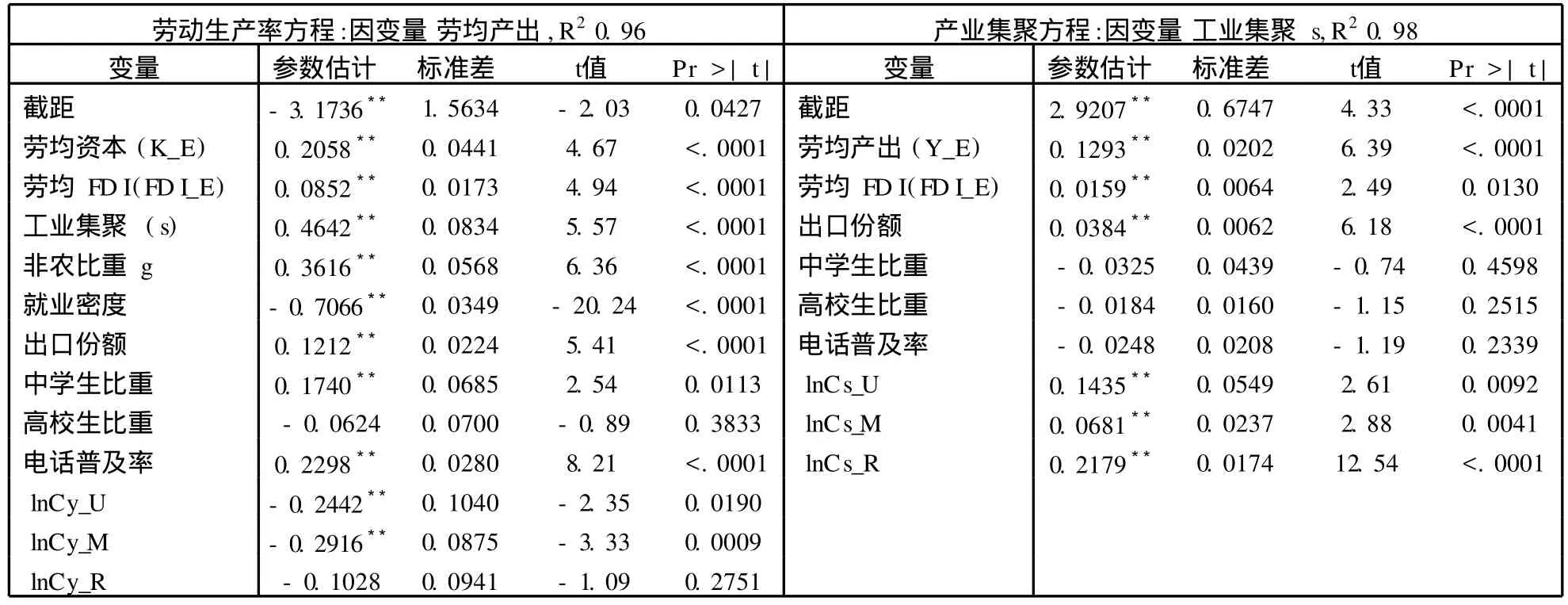

近年来,河南区域经济存在着等级越高发展越快的趋势。图 1显示地级市、县级市和其他县的非农业劳动生产率在2000-2007年期间的变化。七年间,三类市县的生产率分别提高了 100%、83%、48%,原本落后的县级非农业经济显得愈益落后。

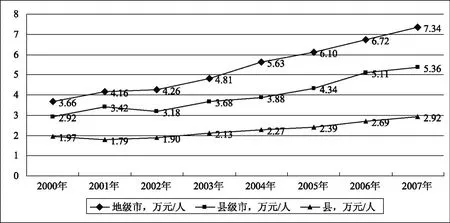

为了检验地区生产率差距的扩大是否部分地源于中心城市持续产生的回流作用,本文使用2SLS消除方程右边变量的内生性,分别估计方程(5)的八年截面模型。表 3是八个方程中经济增长溢出作用的参数估计。八个方程其他变量相同,估计值相似,表 3中不再列出。

结果显示各年所有参数估计全是负值,只有2000和2001年的参数估计未通过严格的显著性检验。自2002年起,除了 2006年估计值的显著性降至P=0.10水平外 (相应的 t值大于 1.66),各年的所有估计值都在 p=0.05水平上显著为负 (相应的 t值大于 1.96)。这组估计值清楚地提醒我们,在中原城市群战略导向下,中原城市群的加速发展很可能进一步吸收大量的政府投资和各类高端人才,城市群经济效率的不断提高又会吸引国内国际私人资本等稀缺资源,使得其他市县在竞争中处于愈益不利的境地、甚至失去了原来可能获得的一些发展机遇。面对各地区和各级市县间差距继续扩大的趋势,制定和实施与中原城市群发展规划配套、同步、惠及全省各地区的规划和政策就显得尤为重要。

图 1 河南省地级市、县级市和其他县的劳动生产率

表 3 中原城市群中心城市 2000-2007年各年扩散与回流作用的 2SLS估计

六、总结和讨论

本文根据集聚经济与增长极理论构建产业集聚和增长极溢出作用模型,分别使用固定效应和各年截面空间计量方程检测 2000-2007年间河南省 126个市 (县)产业集聚与自身经济增长的因果关系和中原城市群在全省发展中的增长极作用。计量估计结果显示:(1)工业集聚与经济增长互为因果、互相强化,但是非农业就业在各级城市 (镇)内的空间密度相对过高,已产生明显的拥挤效应和非经济性;(2)要素投入特别是资本要素是促进生产率提高的决定性力量;(3)对外开放因素同时促进了产业集聚与生产率的提高;(4)特别值得关注的是,中原城市群地级中心城市对各级市县的经济增长具有显著抑制作用,这种作用在最近几年相当稳定,然而,中原城市群内中心城市工业相对集聚对各级市县有扩散或带动作用。

实证研究结论为振兴河南经济提供了一些新的政策启示。首先,中原城市群内中心城市经济集聚与生产率提升互为因果,彰显了中原城市群发展战略的成功一面。但是,中心城市经济增长在近期明显不利于其他市县 (包括城市群内部相互竞争的同级中心城市的)增长,表明各市县在经济增长中竞争性大于互补性。这些竞争既可能直接表现在政府公共投资和其他方面,也可能反映在各地经济结构相似性上。因此,一方面,主管部门在中原城市群建设的同时应制定促进其他地区和市县发展的配套规划和政策,另一方面,不同等级市县应该根据自身优势调整产业结构,逐渐以互补结构取代相似的竞争结构。其次,对外开放 (包括吸引外资和增加出口)对于产业集聚与经济增长都有推动作用,表明河南省“开放带动”战略已初有成效。但目前河南省仍是全国进出口占 GDP份额最低的省份,也是吸收FD I最少的省份之一,在创造品牌增强国际市场竞争力和改善投资环境争取外商投资两方面都任重道远。再次,国内资本投入是促进经济增长的主要因素,其中资本要素是构成经济增长的决定性力量。有关部门应统筹安排各地区公共投入,避免市县间和地区间经济差距的迅速扩大,同时研究在工业化和城市化过程中由较发达地区 (特别是中原城市群中各级城镇)逐步从自然条件差、投入效益低的地区吸纳人口的可行性。最后,河南省需要建立良好的人才机制,为专业人才创造就业和发展机会,吸引人才、留住人才。

[1]MarshallA.Principles of Economics[M].London:Mac-Millan,1890.

[2]Fujita M,Thisse J F.Economics of Agglomeration[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[3]Duranton G,Puga D.Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies,Handbook of Regional and Urban Economics[M].edited by J.Vernon Henderson and Jacques François Thisse,North-Holland,2003.2063-2118.

[4]Krugman P.Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal Political Economy,1991,99(3):483-499.

[5]张 艳,刘 亮.经济集聚与经济增长——基于中国城市数据的实证分析[J].世界经济文汇,2007,(1):48-56.

[6]范剑勇.产业积聚与地区间劳动生产率差异[J].经济研究,2006,(11):72-81.

[7]Ke,Shanzi.Agglomeration,Productivity,and Spatial Spillovers[Z].Annals of Regional Science,forthcoming,DO I 10.1007/s00168-008-0285-0,2009.

[8]Perroux F.Economic Space:Theory andApplication[J].Quarterly Journal of Economics,1950,64(1):89-104.

[9]Boudeville J R.Problems of Regional Economic Planning[M].Edinburgh:Edinburgh University Press,1966.

[10]Myrdal G.Economic Theory andUnderdeveloped Regions[M].New York:Harper&Row,1957.

[11]Hirschman A.The Strategy of Economic Development[M].New Haven,Yale University Press,1958.

[12]Perroux F.Note on the Concept of Growth Poles[A].in McKee D.L.,Dean R.D.andLeahyW.H.(Eds.)Regional Economics:Theory and Practice[C].New York:The Free Press,1970.

[13]Gaile G L.The Spread-backwash Concept[J].Regional Studies,1980,(14):15-25.

[14]Perroux F.The Pole of Development’s New Place in a General Theory of Economic Aactivity[A].in B.Higgins and D.Savoie(Eds),Regional Economic Development:Essays in Honor of Francois Perroux,Unwin Hyman[C].Boston,1988.

[15]Henry M S,et al.Extending Carlino-Mills Models to Examine Urban Size and Growth Impacts on Proximate Rural Areas[J].Growth and Change,1999,(30):526-548.

[16]Feser E,Isserman A.Harnessing Growth Spillovers for Rural Development:the Effects of Regional Spatial Structure[R].University of Illinois-Urbana-Champaign,2007.

[17]柯善咨.扩散与回流:城市在中部崛起中的作用 [J].管理世界,2009,(1):61-71.

[18]柯善咨.中国城市与区域经济增长的扩散回流与市场区效应[J].经济研究,2009,(8):85-98.

[19]冯德显.从中外城市群发展看中原经济隆起——中原城市群发展研究[J].人文地理,2004,(6):75-78.

[20]杨迅周,杨延哲,刘爱荣.中原城市群空间整合战略探讨[J].地域研究与开发,2004,(5):33-37.

[21]刘东勋.中原城市群九城市的产业结构特征和比较优势分析[J].经济地理,2005,(3):343-347.

[22]李小建,樊新生.欠发达地区经济空间结构及其经济溢出效应的实证研究——以河南省为例 [J].地理科学,2006,26(1):1-6.

[23]Ciccone A,Hall R E.Productivity and Density of Economic Activity[J].American Economic Review,1996,86(1),54-70.

[24]Carlino GA.Economies of Scale inManufacturingLocation[M].Boston:MartinusNijhoff Social Science Division,1978.

[25]Henderson J V. The Sizes and Types of Cities[J].American Economic Review,1974,(64):640-656.

[26]Glaeser E,Kallal H D,Scheinkman J A.Growth in Cities[J]. Journal of Political Economy,1992,100(6):1126-1152.

[27]FujitaM P,Krugman,VenablesA.The Spatial Economy:Cities,Regions,and International Trade[M].Cambridge,Mass:TheM IT Press,1999.

[28]Wacziarg R.Measuring the Dynamic Gains from Trade[R].World BankWorking Paper,No.2001,1998.

[29]金 煜,陈 钊,陆 铭.中国的地区工业集聚:经济地理、新经济地理与经济政策 [J].经济研究,2006,(4):79-89.

[30]Rey S J,BoarnetM G.A Taxonomy of Spatial EconometricModels for S imultaneous Equations Systems[A]. in L.Anselin,et al.Advances in Spatial Econometrics:Methodology,Tools and Applications[C].Berlin:Springer,2004.

(本文责编:润 泽)

Agglomeration and Backwash Effects of Central Pla in C ity Group

KE Shan-zi,X IA Jin-kun

(The School of Econom ics and Trade,Hunan University,Changsha410079,China)

Built on the theories of agglomeration economies and growth poles,this study constructs a s imultaneous equation model and uses instrumental variable fixed effectsmodel and cross-sectional equation model to examine the relationship between industrial agglomeration and economic growth of 126 cities and counties in Henan province,and to test growth pole spillovers of Central Plain City Group.The results of statistical analysis show that industrial agglomeration and economic growth were mutually causally related and reinforced,but spatial density of non-agricultural employment caused congestion effects and diseconomies.It is especiallyworth noting that growth of the central cities in Central Plain City-Group significantly impeded growths of all cities and counties and this adverse effect was persistent from 2000 through 2007.The research finding suggests the need for coordinated regional policy.

central plain city-group;agglomeration economies;growth poles;spatial econometrics

K902

A

1002-9753(2010)10-0093-11

2010-04-19

2010-09-09

本文由教育部“985”工程湖南大学哲学社会科学创新基地经济开放与区域发展项目和国家社科重大项目“贯彻落实科学发展观与完善开放型经济体系研究”(课题号 07&ZD017)资助。

柯善咨 (1951-),男,浙江黄岩人,湖南大学教授,博导,教育部“985工程”湖南大学哲学社会科学创新基地区域经济学首席专家,研究方向:城市经济、区域经济。