基于生态足迹的矿产资源开发生态环境影响分析

都沁军, 牛建广

(石家庄经济学院管理科学与工程学院,石家庄 050031)

基于生态足迹的矿产资源开发生态环境影响分析

都沁军, 牛建广

(石家庄经济学院管理科学与工程学院,石家庄 050031)

本文从矿产资源开发环境影响应定量化测度这一思路出发,认为可以基于生态足迹的理论定量分析矿产资源开发的生态环境影响,结合矿产资源开发活动对生态环境的影响方式和途径,建立了由矿产资源开发生态足迹、矿产资源开发消费生态足迹、矿产资源开发地质灾害生态足迹和矿产资源开发污染生态足迹等构成的分析概念体系,并列出了相应清单。在统计数据分析的基础上,计算了山西省2000~2005年煤炭资源开发占用的生态生产性土地类型,计算结果表明林地占用最大,其次是化石燃料地;从生态足迹的构成上来说,环境污染生态足迹最大,其次是资源消耗的消费生态足迹。

生态环境影响 生态足迹 概念体系 矿产资源 山西省

Du Qin-jun,Niu J ian-guang.Analysis on effect ofm ineral resources exploitation on ecologic environment based on ecological footprints[J].Geology and Exploration,2010,46(5):0953-0959.

随着全球自然资源和环境问题的日益复杂化,人们必须了解自己对自然资源的利用状况。人的持续发展和经济的持续发展都要以资源的消耗为前提,均对生态系统造成影响,对环境产生压力。因此,度量人类社会经济发展对自然提供资源的需求与自然所能提供的资源之间的差距对发展具有重要的意义。只要人类的需求(消费)处于生态系统的承载力范围内,人类社会的发展就是可持续的。本文试图从生态足迹的角度研究矿产资源开发对生态环境的影响,并进行了实证分析,为定量化研究矿产资源开发的生态占用提供了一种思路和方法。

1 矿产资源开发的生态环境影响及其测度

1.1 矿产资源开发的生态环境影响

人类发展史是一个矿产资源开发利用的强度和深度不断加强的演进史。自青铜器时代以来,人们就开始利用地球上的矿产资源,从矿石中提炼出铜等物质来制造有用工具。工业革命以后,由于社会生产力极大提高,人们开采矿产资源的种类在不断增加、开采的方式在不断革新,开采量也在不断增加。随着矿产资源开发量的增加,所产生的环境问题日益严重,其主要表现形式有温室效应、水环境恶化和固体废弃物污染等(程胜高等,1997;丁志平, 2006)。矿产资源开发的环境问题,尤其是进行定量化的研究,成为实现社会经济可持续发展的重要组成部分。

1.2 矿产资源开发生态环境影响的测度

由于矿产资源类型的多样性和开发活动的复杂性,有效度量矿产资源开发的生态环境影响显得较为困难(都沁军等,2000;庞春勇等,2003)。传统的货币化评估矿产资源开发利用的影响是从经济学的角度出发,通过合理定价将资源的开发利用纳入经济系统中,达到模拟资源在市场中配置情况,如影子价格理论、边际机会成本模型;但是货币化分析并不能全部反映矿产资源的生态价值或生态服务功能,一些非货币化的分析矿产资源开发利用情况方法由此产生,这些方法包括生命周期评估、能值理论等。这些非货币化的评价将生态系统的特点应用于资源的开发利用,突破了单纯货币化评价的不足(蒋依依等,2005;符海月等,2007),但存在着计算较为困难、表达较为抽象和应用性差等问题(李利锋等, 2000)。

生态足迹理论的提出,为矿产资源开发生态环境影响的测度提供了很好的思路。从生态足迹的理论出发,矿产资源开发生态系统的建设就是要在保证生态系统各项功能正常运转的前提下,使矿产资源开发生态占用尽可能减少。通过矿产资源开发生态足迹的计算与分析,可以测度矿产资源开发活动对自然生态系统的压力,从而定量反映矿产资源开发的环境问题。为矿产资源的可持续开发利用、矿产资源开发环境压力的减压及矿产资源开发生态系统的良性演化策略的提出提供新的思路和方向(都沁军,2007)。

生态足迹的思想就是把消费和支持消费的各类土地联系起来,把物质消费转换为生态生产性面积,以此来度量人类消费对生态资源的占用和对生态环境的冲击(牛树海等,2002;秦耀辰等,2003)。人类的几乎每一项物质消费都可以追溯到提供生产该消费所需要的原始物质与能量的土地,并且在一定的条件下能够估算出给定消费量所需要的土地面积(章锦河等2006;刘建兴等,2007)。在此结论中,生物物质消费与土地之间的对应关系可以理解;关于能源消费与土地之间的对应关系可以这样认识:人类在当前及今后相当长的一段时间内能源还主要来源于化石能源矿物,而化石能源矿物在消费中排放出的以CO2为主温室气体,是产生全球性环境问题的原因之一,对生态环境造成了损害。为抵消化石能源消费对环境的影响,理论上应有大面积的森林来吸收温室气体。这样,通过能源消费是占用吸收温室气体的林地的认识,建立了能源消费与土地时间的对应关系(陶在朴,2003)。

2 矿产资源开发生态环境影响测度的概念体系

2.1 矿产资源开发生态足迹

矿产资源开发生态足迹是满足矿产资源开发现有的生产水平及消纳其生产代谢产生废物所需要占用的具有生态生产力的地域空间,其大小以相应的生态生产性土地面积来表示。即矿产资源开发生态足迹是支撑矿产资源开发所需要的生态上具有生产力的土地面积。当然,这里所指的土地面积可以不是地面,而是水面或林地,例如,矿产资源开发同样需要林地来吸收开发中由于化石能源的消耗而释放的CO2,需要牧草地、水域等为矿产资源开发提供消费性产品;矿产资源开发中消费的一些资源或产品可能来自其它地区;矿产资源开发还可能破坏或占有生态资源。因此,与资源消费、生态资源破坏和废物消解相关的各类生态生产性土地面积的总量构成了矿产资源开发的生态足迹。

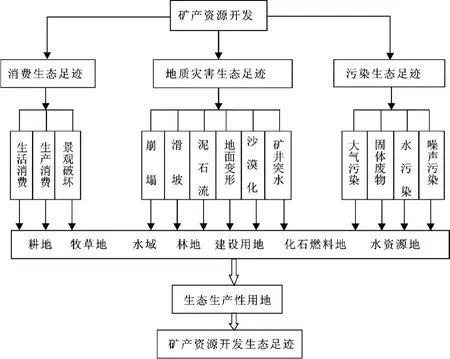

虽然生态足迹的定义明确指出生态足迹包含两方面的内容,即人类对自然资源的消费和生态系统对人类排放的污染物的消纳,通过将资源的消费和污染的消纳归结为6类生态生产性土地以反映人类活动对生态环境的影响。但是在生态足迹的应用研究中,一般对已产生的消费所导致的生态足迹计算较为准确,而对污染及其治理产生的生态足迹由于资料的统计等原因存在不同程度的疏漏(刘年丰等,2005)。矿产资源开发对自然生态环境的影响主要表现为资源的消耗、地质灾害和环境污染;另外,矿产资源在开发过程中还消费着其它一些资源,如钢材、木材等也可归结到资源的消耗。对矿产资源开发生态足迹的计算应从资源的消费、地质灾害、环境污染这三个方面考虑。矿产资源开发生态足迹应是消费生态足迹、地质灾害生态足迹和污染生态足迹相耦合的综合生态足迹。

2.2 矿产资源开发消费生态足迹

矿产资源开发消费生态足迹(Consumption Ecological Footprint of Mineral Resources Exploitation, MEFC)是指矿产资源开发过程中在其影响范围内对资源的生产消费以及因矿产资源开发所导致人类活动方式的改变(如消费方式改变等)所引起的生活消费占用的生态生产性土地面积。矿产资源开发消费生态足迹主要涉及矿产资源开发过程中所消费的资源。

2.2.1 与矿产资源开发直接相关的人类生活消费

矿产资源开发过程中人类是主体,各类管理人员、生产技术人员、辅助人员等为维持生命的发展和生活质量,需要进行消费。按照各自的消费项目划分如大米、小麦等消费归属耕地、水产品的消费归属水域、化学纤维归属化石燃料地、水资源消费归水资源地等;

2.2.2 与矿产资源开发直接相关的生产消费

包括矿产资源开发工程的占地、配套基础设施、生活辅助设施的占地,以及矿产资源在开发过程中消耗的能源、原材料和水资源。一般可这样划分:占地部分可归结为建设用地;能耗大部分可归结为化石能源地或建设用地;材料可根据各自的来源归入相应的生态生产性土地如木材归结为林地、水泥和钢材归结为化石燃料地或林地、塑料归结为化石燃料地、皮革归结为耕地或牧草地、水资源消耗归属水资源地等。

2.2.3 与矿产资源开发直接相关的景观破坏

景观破坏可以看成是一种矿产资源开发消费(武强等,2005),景观破坏所产生的生态足迹应计入消费生态足迹。矿产资源开发中景观破坏的生态足迹主要涉及占地及景观恢复所消耗能源、材料、人类生活消费构成。占地归属原来的土地类型,能源消耗为化石燃料地或建设用地,材料消耗根据其来源归属不同的生态生产性土地。

2.3 矿产资源开发地质灾害生态足迹

矿产资源开发地质灾害生态足迹(Geological disaster ecological footprint ofmineral resources exploitation,MEFD)是指矿产资源开发产生的地质灾害所破坏的生态生产性土地面积或进行人工治理时治理工程在建设中消耗的能源和材料所占用的生态生产性土地面积。矿产资源开发可能引发各类地质灾害,导致生态环境的破坏,占用了生态空间;另外,人们为恢复原有生态环境需要进行各类工程性建设。矿产资源开发地质灾害生态足迹计算可用两种方法,其一直接计算发生地质灾害时,所破坏或占用的各类生态生产性土地,如耕地、林地等;其二计算地质灾害恢复治理工程建设所消费的各类资源,将其转换为生态生产性土地。具体计算时可根据实际资料的情况进行方法的选择。

2.3.1 崩塌

与崩塌有关的矿产资源开发地质灾害生态足迹主要涉及崩塌治理工程所消费的资源,包括崩塌治理工程的占地及治理工程建设中消耗的能源和材料。其中,占地部分可归属为原有的土地类型;能耗可归属为化石燃料地或建设用地;材料部分则根据来源归入各自的生态生产性土地。

2.3.2 滑坡

可用于滑坡防治的工程方法有:水排除法、削方减载法、支挡法、锚固法、注浆法等。无论哪种工程方法,其在实施过程中,都会消耗一定的能源、原材料。根据所消耗的能源、原材料数量、种类,将其还原为一定的生态生产性土地面积,就可计算出滑坡的地质灾害生态足迹。

2.3.3 泥石流

由于岩土工程措施在矿山泥石流防治中广泛应用,泥石流地质灾害生态足迹的分析应以岩土工程措施为背景进行。与泥石流有关矿产资源开发地质灾害生态足迹主要涉及泥石流治理工程所消费的资源,包括泥石流治理工程的占地及治理工程建设中消耗的能源和材料。其中,占地部分可按原有土地属性归结成不同的生态生产土地;能耗可归属为化石燃料地或建设用地;材料(包括水泥、钢材、木材等)根据其来源归入各自的生态生产性土地。

2.3.4 矿区地面变形

矿产资源开采造成的地面塌陷,导致相应范围内的建筑、道路、管线设施和河流水系的改变,地表塌陷区耕地可耕性的降低是永久性的(武强, 2003)。复垦规划是塌陷区综合整治的必由出路,即对塌陷区的整治恢复工作进行统一规划,因地制宜地采取各种整治措施,把塌陷区建成农业、林业、民用建筑和文化娱乐等用地,以取得最大的土地使用效益和环境效益(郑梁,2002)。对于矿产资源开发产生的地裂缝,应根据不同的情况进行处理,达到减灾防灾的目的。与矿区地面变形有关的矿产资源开发地质灾害生态足迹主要涉及发生地面变形后各类治理工程所消费的资源和能源,根据其来源的不同可归结为不同的生态生产性土地面积。

2.3.5 矿区沙漠化

矿产资源开发中易发生工矿型土地沙漠化,即矿产资源的开发会危害到矿区周围的植被,导致植被枯萎、死亡;露天采矿剥离表土使矿区原有的地表生态系统遭受破坏,水土流失加剧,土地生产力下降,土地资源丧失,呈现地表荒芜、砂石(碎石)裸露地表的土地退化过程。其分布特点是以工矿区为中心,荒漠化程度呈同心圆向外逐渐减弱,影响范围与矿山开发规模密切相关。矿区沙漠化是以原有土地丧失生态生产能力为前提,原有土地的类型(如耕地等)可作为计算矿产资源开发矿区沙漠化生态足迹的基础。

2.3.6 矿井突水

矿井突水是矿产资源开发中发生的严重地质灾害之一。矿产资源开发中矿井突水地质灾害生态足迹的计算应以发生该类灾害之后为恢复正常的矿山生产所发生的各类能源、材料及人力资源的消耗。其中能耗归结为化石燃料地或建设用地;材料根据其不同的来源可归结为相应的生态生产性土地类型。

2.4 矿产资源开发污染生态足迹

矿产资源开发污染生态足迹(Pollution Ecological Footprint ofMineral Resources Exploitation,MEFP)是指矿产资源开发过程中直接产生的污染消纳以及因矿产资源开发而导致的人类活动方式的改变所占用或需要占用的生态生产性土地面积。

2.4.1 大气污染

由于预防大气污染需要建设安装一定的污染治理设施,如脱硫装置、锅炉烟气除尘设备及其它污染净化装置,这些装置的运行需要耗能;各类有毒、有害气体理论上需要一定的林地来吸收。因此,消纳大气污染物的生态足迹计算主要归结为建设用地、化石燃料地和林地。实际中,矿产资源开发中产生的大气污染可能没有进行治理或大部分没有进行治理,但也应以大气污染消纳的能耗和可能占用的生态生产性土地作为前提计算其生态足迹。

2.4.2 固体废弃物污染

固体废弃物处置方法主要是封存、堆积或填埋、焚烧等。固体废弃物的生态足迹计算时,主要是考虑填埋场地、堆放场地的占地、固体废弃物运输中的能耗、垃圾分类和焚烧的能耗。与矿产资源开发大气污染物的消纳生态足迹计算原则相同,对矿产资源开发引起的固体废弃物污染消纳的占地和能耗以年为单位进行分析。占地可归属原有的土地类型,能耗则归属化石燃料地或建设用地。

2.4.3 水污染

矿产资源开发中,如果不能防止污染水的形成,就应研究出处理污染水的措施。发生水污染后,一般通过环境工程和生态工程相结合的方式进行处理。通常情况下,以环境工程方式进行的水污染处理可能占地较小,但能耗较高;而以生态工程的方式处理水污染可能是低能耗,但占地面积较大。水污染生态足迹计算的核心问题是能耗和占地的计算,例如污水收集管网和提升泵站的占地及其能耗、污水处理设施的占地及其运转能耗等。水污染生态足迹计算中的能耗同样以年为单位进行计算。

2.4.4 噪声污染

在处理噪声污染时,除降低设备本身运行的噪声之外,目前多采用隔声、吸声、消声装置。相应这些材料设备和设施的安装运输过程均牵涉到占地和能耗。噪声污染生态足迹的计算主要应考虑占地和能耗,分别归属建设用地或化石燃料地。如相关资料较难收集,可考虑采用由于噪声导致从业人员健康下降带来病休假等问题,须增加人员从事产业活动,则将增加人员的消费生态足迹看作是噪声污染生态足迹的另一种表达。矿产资源开发综合生态足迹分析的框架体系如图1所示。

图1 矿产资源开发生态环境影响分析的概念体系Fig.1 Concept system for analysis of effects of m ineral resources exploitation on ecological environment

3 矿产资源开发生态足迹的计算模型

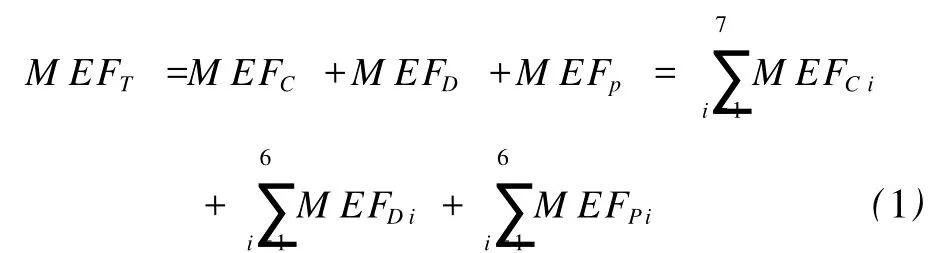

矿产资源开发生态足迹的计算包括消费生态足迹、地质灾害生态足迹和污染生态足迹三个部分,通过对矿产资源在开发过程中一年内产生的各种资源消费、地质灾害发生或治理、污染消纳等进行统计分析后,分别归入相应的生态生产性土地类型,分别计算出各自的生态足迹,最后汇总为矿产资源开发生态足迹。计算如下:

上式中,M EFT为矿产资源开发生态足迹,gha;

M EFC为矿产资源开发消费生态足迹,gha; M EFCi为i从1到7分别代表耕地、牧草地、水域、林地、建设用地、化石燃料地、水资源地的消费生态足迹,gha;

M EFD为矿产资源开发地质灾害生态足迹, gha;M EFDi为i从1到6分别代表耕地、牧草地、水域、林地、建设用地、化石燃料地的地质灾害生态足迹,gha;

M EFP为矿产资源开发污染生态足迹,gha; M EFPi为i从1到6分别代表耕地、牧草地、水域、林地、建设用地、化石燃料地的污染生态足迹,gha。

生态足迹的计算涉及到将消耗或占用的资源(能源)、破坏或占用的土地转换为相应的以全球公顷表示的生态生产性土地面积。下面给出一般的计算公式:

根据矿产资源开发消费生态足迹清单,矿产资源开发消费生态足迹包括人类生活消费、生产消费、景观破坏等所消费的资源和占用的土地。其中资源消费的生态足迹计算如下:

其中,A为某类生态生产性土地面积,gha;

C为资源消费量,t;

Y为全球平均单位生产力,kg/ha;

γ为当量因子;

占用土地的生态足迹计算如下:

式中,Pi为由于矿产资源开发造成的景观破坏所占用的土地面积,ha;

λi为矿产资源开发所在地区的某类土地的平均产量调整因子。

根据矿产资源开发地质灾害生态足迹清单,矿产资源开发地质灾害生态足迹包括发生崩塌、滑坡、泥石流、矿区地面变形、矿区沙漠化、矿井突水等所占用的各类生态生产性土地或由于治理灾害或生态恢复所消费的资源、能源或占用土地的生态足迹。相关的计算公式可参考公式(2)、(3)进行计算。

依矿产资源开发污染生态足迹清单,矿产资源开发污染生态足迹包括发生大气、固体废弃物、水、噪声等污染时,由于污染物的消纳而产生的生态足迹。污染物的消纳一般可通过以下途径来实现:在发生区域安装相应的清除或隔离装置;设置隔离带。在污染处理或隔离带修建、运行中消耗的原材料、能源的生态足迹可参考公式(2)来进行计算。对于占地的生态足迹可以根据不同的情况区别对待,如大气污染、噪声污染的处理设施可能占地很小,可以忽略不记;而对于固体废弃物、水污染的处理设施可能需要一定规模的占地面积,其生态足迹的计算可以使用(3)进行计算。对于矿产资源开发环境污染没有进行工程治理的,其环境污染生态足迹的计算可按所排放的污染物消纳所需要的生态生产性土地面积来计算。

4 山西省煤炭资源开发生态足迹计算

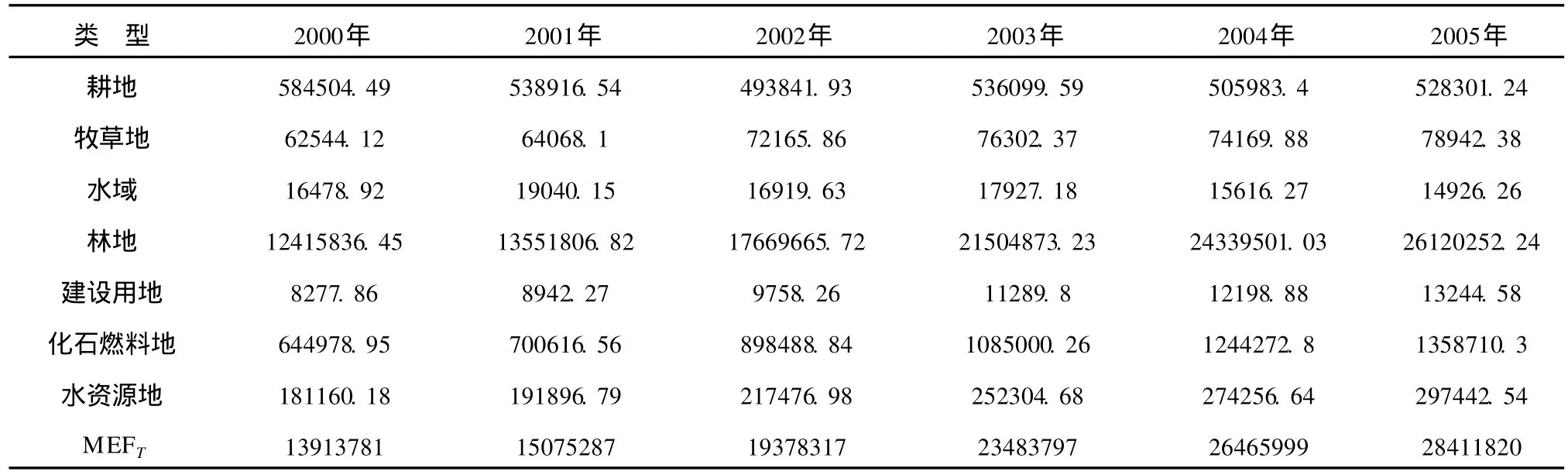

根据《山西统计年鉴》(山西省统计局,2006)、《中国统计年鉴》(中华人民共和国国家统计局, 2006),及引用部分公开发表论文的数据。结合前面的分析计算,可以得到山西省煤炭资源开发占用的生态生产性土地类型,如表1所示。从该表可以知道,2000~2005年占用的生态生产性土地类型由13.91×106gha增加到28.41×106gha,年均增加15.35%。从该表可以看出,占用较多的生态生产性土地类型为林地,约占90%左右,其次是化石燃料地、耕地和水资源地。

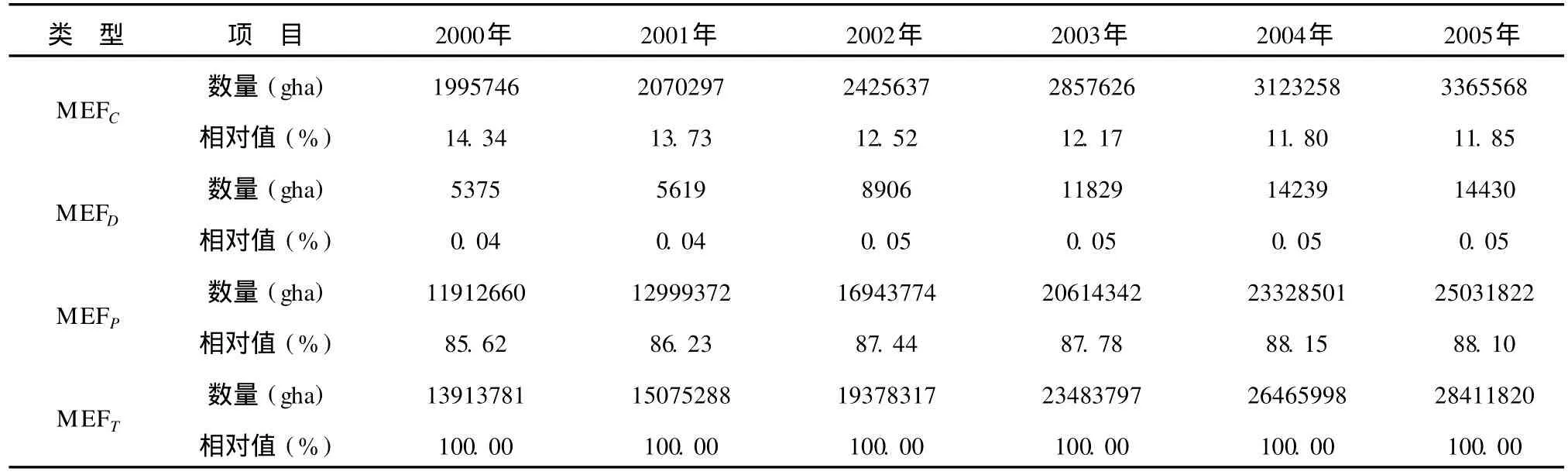

山西省煤炭资源开发生态足迹来源于资源开发过程中的资源消耗、地质灾害和环境污染,生态足迹的构成如表2所示。在生态足迹构成中,环境污染生态足迹的绝对值和相对值在增加,其数额从2000年的1.19×107gha增加到2005年的2.50×107gha,其在生态足迹中所占的比例从85.62%增加到88.10%;消费生态足迹的数额也在不断增加,从2000年的1.99×106gha增加到2005年的3.37× 106gha,在综合生态足迹中所占的比例从14.34%下降到11.85;地质灾害生态足迹从2000年的5.38× 103gha增加到1.44×104gha,在生态足迹中所占的比例为0.05%左右。

表1 山西省煤炭资源开发占用的生态生产性土地类型单位:ghaTable1 Ecological productive land occupied by coal resources exploitation in Shanxi province(un it:gha)

表2 山西省煤炭资源开发生态足迹的构成(单位:gha)Table2 Constitution of ecological footprints by coal resources exploitation in Shanxi province(un it:gha)

从生态生产性土地类型的占用来看,林地的生态足迹最大,其次是化石燃料地和耕地,而建设用地的生态足迹最小。进一步的分析可知,与林地计算有关的主要有直接占用和间接占用两类,直接占用主要包括生活消费、木材消耗、地质灾害损害林地、固体废弃物占用林地等;间接占用主要指需要吸收CH4、NOx等气体所占用的林地面积,包括大气污染、钢材消耗、煤矸石自燃等间接占用的林地。笔者的分析可知,97%的林地生态足迹是由间接占用所产生,其中来自大气污染的生态足迹占到了约95%,可见甲烷的排放所产生的生态足迹在整个林地生态足迹中占到了很大的比重。这揭示出在山西省煤炭资源开发中,污染物的排放和能源的使用是影响环境的重要因素。因此要减少煤炭资源开发的生态环境影响,首先必须从减少污染物尤其是大气污染物的排放,其次是提高能源的使用效率和进行规模化的生产。

Cheng Sheng-gao,Li Guo-bin,Chen De-xing.1997.The assessment ofmineral resources development to the ecological environment[J]. Environmental Protection,12:26-29(in Chinese with English abstract)

Ding Zhi-ping.2006.Destruction of the mine environment by coal exploitation and its harnessing problem[J].Resources&Industries,8 (1):79-81(in Chinese with English abstract)

Du Qin-jun,Hao Ying-qi.2000.On sustainable exploitation and utilization ofmineral resources[J].Geology and Prospecting,36(6):1 -3(in Chinese with English abstract)

Du Qin-jun.2007.Study on the necessity of environment pressure of mineral resources development[J].Journal of ShijiazhuangUniversity of Economics,30(6):47-50(in Chinese with English abstract)

Fu Hai-yue,LiMan-chun,MaoLiang,Liu Yong-xue.2007.Quantitative analysis of ecological effects of general land use planning based on ecological footprint-a case study in LangfangCity[J].Journalof Natural Resources,22(2):225-235(in Chinese with English abstract)

Jiang Yi-yi,Wang Yang-lin,Pu Xin-guo,WangJian-hua.2005.Review and prospect of the application of ecological footprint model [J].Progress in Geography,24(2):13-23(in Chinese with English abstract)

LiLi-feng,Cheng Sheng-kui.2000.Ecological footprint:A new indicator for sustainability[J].Journal of Natural Resources,15(4):375 -382(in Chinese with English abstract)

Liu Jian-xing,Wang Qing,Sun Peng,Gu Xiao-wei,Li Guang-jun. 2007.Ecological footprint of China’s non-ferrous metal industries [J].Resources Science,29(1):155-159(in Chinese with English abstract)

Liu Jian-xing,Wang Qing,Chu Dao-zhong,Gu Xiao-wei.2007.An input-output analysis for ecological footprints of the three major industries of the Chinese economy[J].Ecology and Environment,16 (2):613-616(in Chinese with English abstract)

Niu Shu-hai,Qin Yao-chen.2002.Theoretical problem of ecological footprint in regional Sustainable development[J].Journal of Henan University(Natural Science),32(4):65-70(in Chinese with English abstract)

Pang Chun-yong,Zhou Yong-zhang.2003.Ecologic environment geological evaluation of the environmental influence ofmining[J].Mineral Resources and Geology,17(5):641-644(in Chinese with English abstract)

Qin Yao-chen,Niu Shu-hai.2003.Application and improvement of ecological footprintmethod in regional sustainable development evaluation[J].Resources Science,25(1):1-8(in Chinese with English abstract)

Tao Zai-pu.2003.Eco-rucksack and eco-footprint-the idea of weight and area of sustainable development[M].Beijing:Economy sciences press:161-186(in Chinese)

Bureau of Statistics of Shanxi provinces.2006.Shanxi statistical yearbook (2006)[M].Beijing:China statistics press:154-165(in Chinese) Wu Qiang,Liu Fu-chang,Li Duo.2005.On the theory and practice of the mine environment[M].Beijing:Geological publishing house:10 -26(in Chinese)

Wu Qiang.2003.Study of classification of geologic environmental prob-lems in mines in China[J].Hydrogeology and Engineering Geology, 5:107-112(in Chinese with English abstract)

Zhang Jin-he,Zhang Jie.2006.Research progress and model modification of ecological footprint[J].Resources Science,28(6):196-203 (in Chinese with English abstract)

Zheng Liang.2002.The influence of coalmining to the ecological environment and the countermeasure of environmental protection[J].Introduction and Consultation,2:14-15(in Chinese with English abstract)

NationalBureau of Statistics of China.2006.2006 China statistical yearbook[M].Beijing:China Statistics Press:261-264,414-427(in Chinese)

[附中文参考文献]

程胜高,李国斌,陈德兴.1997.矿产资源开发的生态环境影响评价[J].环境保护,12:26-29

丁志平.2006.煤炭开发对矿山环境的破坏与治理[J].资源产业,8 (1):79-81

都沁军,郝英奇.2000.论矿产资源的可持续开发利用[J].地质与勘探,36(6):1-3

都沁军.2007.矿产资源开发环境压力研究的必要性[J].石家庄经济学院学报,30(6):47-50

符海月,李满春,毛 亮,刘永学.2007.基于生态足迹的土地利用规划生态成效定量分析-以河北省廊坊市为例[J].自然资源学报,22(2):225-235

蒋依依,王仰麟,卜心国,王建华.2005.国内外生态足迹模型应用的回顾与展望[J].地理科学进展,24(2):13-23

李利锋,成升魁.2000生态占用-衡量可持续发展的新指标[J].自然资源学报,15(4):375-382

刘建兴,王 青,孙 鹏,顾晓薇,李广军.2007.中国有色金属行业的生态占用研究[J].资源科学,29(1):155-159

刘建兴,王 青,初道忠,顾晓薇.2007.中国三大产业生态足迹的投入产出分析[J].生态环境,16(2):613-616

牛树海,秦耀辰.2002.区域可持续发展中的生态空间占用法理论研究[J].河南大学学报(自然科学版),32(4):65-70

庞春勇,周永章.2003.矿业开发中环境影响的生态环境地质评价[J].矿产与地质,17(5):641-644

秦耀辰,牛树海.2003.生态占用法在区域可持续发展评价中的运用与改进[J].资源科学,25(l):1-8

陶在朴.2003.生态包袱与生态足迹-可持续发展的重量及面积观念[M].北京:经济科学出版社:161-186

山西省统计局.2006.山西统计年鉴[M].北京:中国统计出版社:154 -165

武 强,刘伏昌,李 铎.2005.矿山环境研究理论与实践[M].北京:地质出版社:10-26

武 强.2003.我国矿山环境地质问题类型划分研究[J].水文地质工程地质,5:107-112

章锦河,张 捷.2006.国外生态足迹模型修正与前沿研究进展[J].资源科学,28(6):196-203

郑 梁.2002煤炭开采对生态环境影响及环保对策探讨[J].引进与咨询,2:14-15

中华人民共和国国家统计局.2006.2006中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社:261-264,414-427

Analysis of Effect ofM ineral Resources Exploitation on Ecologic Environment Based on Ecological Footprints

Du Qin-jun,Niu Jian-guang

(School of M anagement and Engineering of Shijiazhuang University of Econom ics,Shijiazhuang 050031)

Starting from the point that ecological environment influence ofmineral resource should be quantitativelymeasured,thispaper suggests that the effect ofmineral resource exploitation on ecological environment can be analyzed quantitativelywith the theory of ecological footprints.Considering the affection ways and approaches of the mineral resources exploitation activities on the ecological environment,concept systems are established for analysis of the ecological footprints produced bymineral resources exploitation,consumption,geological hazards and pollution,and a detailed list corresponding to these footprints is constructed.The type and numbersof ecologicalproductive land occupied by coal resource exploitation in Shanxiprovince are calculated for the period from the year2000 to 2005 based on the statistic data analysis.The result indicates that the forest land occupied is the biggest,and the fossil fuel land is the next.According to the composition of ecological footprintsof coal resources exploitation in Shanxiprovince,the footprintof environmental pollution ranks the first,and that of resource consumption is the second.

effect on ecological environment,ecological footprint,concept systems,mineral resources,Shanxi province

book=9,ebook=625

F407.1

A

0495-5331(2010)05-0953-07

2010-01-26;

2010-08-10;[责任编辑]郝情情。

本文受河北省社会科学基金(HB07BYJ012)和石家庄经济学院2009年度博士科研基金项目(编号:200908)资助。

都沁军(1969年-),男,2008年毕业于中国矿业大学(北京),获博士学位,教授,主要从事矿产资源的持续开发与利用研究,E-mail:duqinjun@sjzue.edu.cn。