中国事业单位改革:理念与政策建议

李文钊 董克用

中国事业单位改革:理念与政策建议

李文钊 董克用

事业单位是中国传统计划经济体制的产物,随着社会主义市场经济体制的建立,事业单位已经不适应当前经济和社会发展的要求,其改革和发展问题成为人们关注的焦点。中国事业单位存在职能定位不清,体制僵化,监管缺位,效率低下,竞争不充分等问题,为了解决这些问题,中国提出了分类改革的思路。但是,由于分类改革仍然以事业单位运行的国家逻辑和市场逻辑为基础,使得事业单位改革进展缓慢。基于设计和实验的认识论基础,事业单位改革应该以非营利逻辑代替国家逻辑和市场逻辑,通过非营利性来保障公共性和公益性,提高公共服务供给的效率。事业单位可以按照准政府机构、公办非营利组织(基础性公共服务)、公办非营利组织(选择性公共服务)、民办非营利组织等类型进行分类改革。

事业单位;国家逻辑;市场逻辑;非营利逻辑;公共服务

事业单位是中国特有的一个现象,是传统计划经济体制的产物。当时,生产性职能主要由国有企业来完成,非生产性职能主要由事业单位来完成,政府是计划的制订者、实施者和调配者,通过国有企业和事业单位来实现整个社会的按计划运行。

随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的建立,我国的国有企业改革取得较大成功,市场在资源配置中发挥了较大作用。但是,事业单位改革明显落后于经济体制改革,已经不能适应当前经济和社会发展的需要,因此,必须对事业单位体制、机制和制度进行改革,以提高政府公共服务和社会管理职能的实现程度,改善公共服务供给质量。

本文在总结已有研究成果的基础上,基于对中国现有事业单位的调研,借鉴国外相关改革经验,提出基于非营利逻辑的中国事业单位改革系统性框架和思路,尤其是对中国事业单位分类改革的基础和依据进行重新思考,提出一套全新的事业单位分类体系和概念框架,它将是事业单位财政投入、税收政策、财务管理、国有资产管理、人事制度和社会保障制度改革的基础。

一、中国事业单位现状及其问题

对于中国事业单位的管理体制及其现状,有学者将之概括为事业单位地位和功能的政治化和非经济化、事业单位机构性质的行政化、事业单位经费的财政供给化、事业单位资源配置的非社会化、事业单位职能的扩大化和非福利化。[1](P3-6)我们将事业单位的现状和特征概括如下:

(1)事业单位的数量多,涉及内容广泛。根据国家发展和改革委员会的数据,我国有事业单位130多万个,其中独立核算事业单位95.2万个,纳入政府事业单位编制的人员近3000万人,各项事业经费支出占国家财政支出的 30%以上。[2](P15-21)事业单位既涉及部分政府行政性职能和行政性服务,前者如中国证监会和银监会等,后者如政府采购中心等,又涉及科、教、文、卫、体等诸多领域,如学校、研究机构、医院、图书馆、体育馆等。

(2)事业单位是政府发挥公共服务功能的主要载体。政府对于公共产品的供给,很大部分是通过事业单位来实现的。例如,学校提供教育服务,医院提供卫生医疗服务,科技部门提供科技服务,体育馆提供体育服务等。

(3)事业单位管理模式行政化。事业单位的行政化倾向较为明显,都是按照行政级别和行政层级进行管理和控制的,存在着从部级、司级到县级和科级等不同层级的事业单位。

中国改革开放政策的一个重要举措就是发挥市场在资源配置中的作用,推进国有企业改革,建立现代企业制度,实现政企分开。随着市场经济体制的初步建立,国有企业改革取得了较大的成功,现在所面临的主要是垄断性国有企业的改革问题、金融体制改革的问题以及与市场经济配套的法治建设问题等。[3]与国有企业改革相比,事业单位改革远远滞后于经济体制改革。这既是由于事业单位本身主要与政府的公共服务职能有关,也与事业单位数量大,内容和层次的复杂性、多样性和广泛性有关。事业单位存在的主要问题有:

(1)事业单位本身的职能定位不清,使得事业单位行政化倾向严重。事业单位与企业和政府部门相比,主要优势在于其提供公共服务的专业化水平,但目前事业单位的管理模式行政化倾向严重,基本上是参照政府体制和组织化模式运作。例如,学校行政化倾向严重,不同学校存在不同行政级别,以至于出现行政级别代替学术质量,成为判断学校质量和学术水平高低的标准的现象。

(2)事业单位融资体制僵化,单一的政府财政投资难以满足多样化需求。政府办事业,是事业单位的突出特征。这一体制有其优势,能够发挥政府的主导作用。但是,随着社会主义市场经济体制的建立,公民个人需求的差异性也导致了公共服务的需求差异性。政府不可能也没有能力来满足不同层次、不同类型的公共服务需求,但目前事业单位除了财政投资之外,社会和公民个人很难发挥应有的作用。

(3)事业单位监管不足,导致有些事业单位利用自身的专业优势谋取私利。市场经济体制建立过程中,法制体系逐步完善,公司需要遵循各种法律和法规,承担相应的责任。但是,事业单位的法律监管体系还没有建立,由于事业单位种类和数量较多,使得政府不可能对事业单位进行完全监管,结果导致有些事业单位利用自身的公益性、行政性和垄断性特征,利用与政府的关系,通过公共权力谋取小团体利益,损害了公共利益。

(4)事业单位信息不透明,导致公众对于事业单位效益存在质疑。信息公开是公众参与的基础,事业单位由于计划色彩较浓厚,信息较为封闭,公众没有获取事业单位实际运行状况的信息渠道,这导致了公众对于事业单位的许多行为和效益不满意。

(5)事业单位之间竞争不充分,导致事业单位公共服务供给质量和供给能力不高。竞争是改善市场和提高企业服务质量的重要手段和机制,同样,竞争也是促进事业单位改善服务质量和服务水平的重要手段。由于行政分割和行政垄断,使得事业单位之间竞争不充分,很多服务通常由一个事业单位提供,或者政府部门将某种公共服务的供给委托给单一事业单位提供,这些都导致了低效率,造成无论是公共服务供给的数量和层次,还是质量和种类,都不能够满足公众对于公共服务的需求。

二、国家逻辑与市场逻辑:传统政策的理论逻辑及其缺陷分析

事业单位分类改革已经成为我国推进事业单位改革的重要指导思想。中共十七届二中全会明确提出事业单位改革是政府机构改革的重要组成部分,并将事业单位改革的基本思路概括为:“推进事业单位分类改革。按照政事分开、事企分开和管办分离的原则,对现有事业单位分三类进行改革。主要承担行政职能的,逐步转为行政机构或将行政职能划归行政机构;主要从事生产经营活动的,逐步转为企业;主要从事公益服务的,强化公益属性,整合资源,完善法人治理结构,加强政府监管。推进事业单位养老保险制度和人事制度改革,完善相关财政政策。”[4]

然而,如何进一步推进事业单位分类改革,以及事业单位分类改革的理论依据是什么,事业单位改革所面临的核心问题是什么,尤其是如何进行财政配套政策改革,包括财政投入制度改革、财税政策、财务管理、国有资产管理等方面的制度设计和政策建议仍然没有得到明确的阐述。而财政政策和人事制度改革的滞后,关键在于有关事业单位改革的总体思路仍然不够具体,事业单位改革所依据的理论逻辑不够清晰,政府与事业单位改革之间的关系不够明确。

在目前的事业单位改革思路中,公益性是分类改革政策的基础,但公益性本身是一个模糊的概念。20多年前,贝瑞·波兹曼(Barry Bozeman)就明确提出了“所有的组织都是公共的”的论断,认为试图在组织之间划分公共性和私人性往往是有一定困难的。[5]现代社会的组织实践也基本符合贝瑞·波兹曼的诊断,越来越多的私人企业将社会责任作为自身的目标之一,政府也开始对濒临破产的企业进行干预,其中一个重要理由是这些企业的社会影响日益加大。

进一步讲,如果说用公益性来划分现有的事业单位与政府和企业的区别还是大体可行的话,那么,以公益性作为事业单位的组织运行模式就很困难了。因为,目前不仅对公益性缺乏清晰明确的界定,而且不同事业单位承担的公益性职能有多有少,它们并不适用于同一的模式。所以,仅靠公益性这一概念很难实质性地推进现有事业单位的改革。

简言之,事业单位改革的理论逻辑仍然是在国家逻辑与市场逻辑之间进行选择和摇摆。传统上,事业单位基本是按照国家逻辑建立的,是国家逻辑的自然延伸和组成部分之一,因此,事业单位是政府的附属和实现自身职能的载体。随着市场经济体制的建立,一些事业单位逐渐按照市场逻辑运行。由于事业单位与政府之间的特殊关系,事业单位基本处于缺乏监管的状态,这使得事业单位既可以依据其特殊身份和特殊关系获得来源于政府的公共财政资源,又可以通过市场化途径获得来源于个人的私人资源。在国家逻辑和市场逻辑的混合之下,事业单位既非政府又非企业,却能够同时获得政府和企业的双重好处。与此同时,事业单位按照国家逻辑和市场逻辑的双重逻辑运行,使得事业单位既不能够获得来自公共部门的监督,也不能够获得来自私人部门的监督,结果事业单位运行处于监管真空,这使得事业单位既没有实现纯粹政府的“公共性”,也没有实现企业的“效率”。事业单位运行的国家逻辑和市场逻辑是事业单位存在问题的内在原因。

面对这些问题,关于事业单位改革的政策仍然没有摆脱国家逻辑与市场逻辑,事业单位仍然是参照和比对国家逻辑和市场逻辑进行的。事业单位改革的分类逻辑主要是参照国家逻辑和市场逻辑进行,将事业单位中属于行使政府职能的部门划归政府,将事业单位中属于行使市场职能的部门划归企业,而对于事业单位中的核心和主体,仅仅是提出按照公益性来运行。

理论是政策的逻辑基础,改革需要新的理论。事业单位改革政策的推进必须更新自身的理论基础,因此,有必要对中国事业单位改革的理论进行重新审视,提出替代性的理论构思。

三、事业单位改革的认识论基础和基本理念

对于事业单位改革,需要从认识论的视角去研究,认识论的视角要求将事业单位改革看做是一种“设计”和一种“实验”。任何一种改革,都是对未来的一种设计,都有关于未来应该是什么的思考和想要成为什么的思考,价值和主观偏好在改革设计中具有十分重要的地位,设计的理念直接决定了设计产品的质量。人类社会本身是一种人工制品,任何物品都包含着设计者和技艺者的理念、思考和想法,都留下了人类智慧和思考的痕迹,设计理念既是理解设计产品的重要基础,设计理念也直接决定了产品的性质。①关于技艺与人工制品之间的关系,参见文森特·奥斯特罗姆:《工艺与人工制品》,载迈克尔·麦金尼斯编:《多中心治道与发展》,483—503页,上海,上海三联书店,2000。有一种关于改革的设计理念和价值偏好,其次才是如何实现这种理念和价值偏好的具体政策设计。

所有的改革都是一种实验,它是对改革的设计理念的一种实验,实验意味着改革的设计理念可能成功,也可能不成功。“作为改革的实验”①美国学者坎贝尔于1969年提出一种社会改革的思路,即从社会实验的视角来研究和看待社会改革,通过实验的方法对社会改革的效果进行检验和评估。参见Campbell,Donald T.“Reforms as Experiments”.A merican Psychologist,1969,24(April):409—429。,要求我们从社会实验的视角理解改革,并对改革作出客观中立的评价。社会实验的理念意味着,任何改革都是一种社会干预,都是试图对现有社会状态的干预,从而实现一种新的社会状态。在实现这种“干预”的过程中,会存在很多因素影响干预本身的效果,社会实验的理念就是通过研究设计和方法来找出干预的净效果。

对于事业单位改革而言,事业单位改革的设计理念具有十分重要的意义,即关于事业单位改革的理念、构想和设计在某种程度上直接决定了事业单位改革能否成功。想要事业单位成为什么的理念,直接决定了事业单位的未来发展和基本走向。这种认识论的转型,要求事业单位改革从基于归纳逻辑向基于演绎逻辑转变。归纳逻辑意味着事业单位改革可以从个别、具体、个案到抽象、一般和共性,事业单位改革可以在实验中积累经验。演绎逻辑意味着事业单位改革要从抽象、一般和共性到个别、具体和个案。因此,事业单位改革在进行具体政策和描述推进时,必须明确改革背后的设计理念,没有这种设计理念,就不可能对改革的成果进行客观、科学和中立的评价。

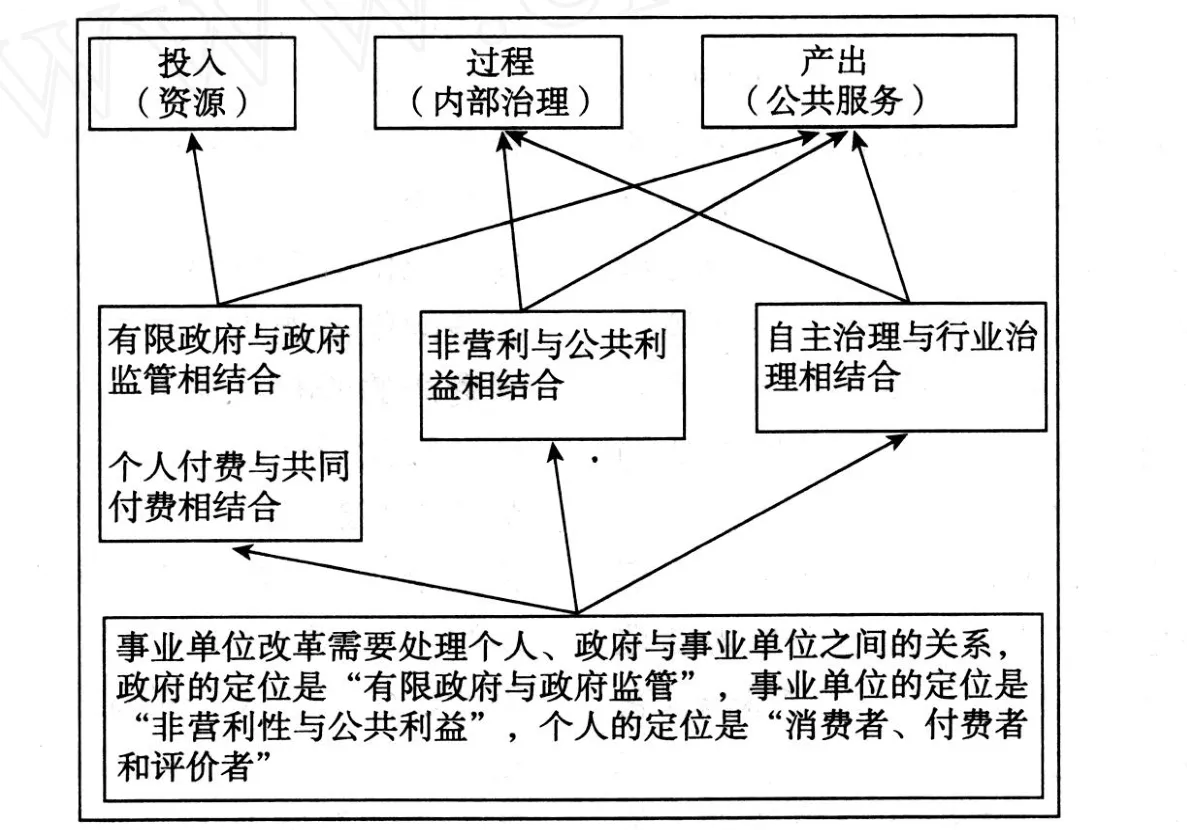

图1 事业单位改革的基本理念

“作为改革的实验”要求事业单位改革从社会实验视角来思考和推进。关于事业单位改革的方案都是一种社会实验设计,只有这种改革方案最后取得了成功,才可能进行全面推广。因此,对于事业单位改革的研究,需要在进行改革设计之初就进行跟踪研究,尤其是要利用现代社会科学研究方法中的“实验设计”和“准实验设计”的研究设计方法对事业单位改革的绩效和影响进行全面、客观和规范的评估。

而关于事业单位改革的基本理念,就其本质而言,是需要处理政府、事业单位和个人在公共服务供给中的角色和地位,实现公共服务供给模式的转型,提高公共服务供给的多样性、质量和效益。具体而言,中国事业单位改革的基本理念(如图1所示)包括以下方面:

(1)有限政府与政府监管相结合的理念。事业单位改革的理念首先是关于政府的理念,即政府在事业单位改革中应该扮演什么样的角色,因此,事业单位改革也是政府改革的重要组成部分。事业单位改革意味着需要调整政府与事业单位之间的关系,政事分开是事业单位改革的政策主张之一,其背后的基本理念是有限政府,它要求政府在事业单位中发挥有限的职能和作用。如果从系统论的视角理解事业单位,将事业单位看成一个“投入—过程—产出”的系统,那么,政府对于事业单位的监管,应该注重投入监管和产出监管,对于过程应该给予事业单位更多的自主权。因此,事业单位改革并非要放弃政府的角色和作用,而是对于政府的角色和作用进行调整,使得政府的职能主要体现在对于事业单位的监管方面,尤其是事业单位的绩效和结果的监管上。

(2)非营利与公共利益相结合的理念。事业单位改革所面临的另一个重要问题是,如何对事业单位进行定位,即在政府、事业单位和企业谱系中如何界定事业单位的角色和作用。公益性是现阶段对于中国事业单位的定位,但是公益性本身具有模糊性,应该用“非营利”的理念对于事业单位进行定位,使得它区别于政府和企业。与政府相比,事业单位不拥有强制性权力,但是在追求公共利益方面,与政府具有相同的目标。与企业相比,事业单位不追求营利和利润的分配,它的最终价值取向是公共利益诉求。

(3)自主治理与行业治理相结合的理念。事业单位所提供的公共服务大多具有专业性的特点,如医疗服务、教育服务、科研服务等,这种专业性要求事业单位在自身发展方面拥有较大的自主权。与此同时,如果缺乏必要的约束和规则系统,事业单位很可能成为内部人谋取私人利益的组织工具,因此,有必要对事业单位及其工作人员给予必要的约束。除了政府监管和信息透明所导致的社会约束之外,事业单位自身的约束也十分重要,自主约束的一种实现形式就是发挥行业组织在事业单位治理中的角色和作用。行业治理也为处理事业单位与事业单位之间的关系提供了框架,它可以规范不同事业单位之间的关系模式。

(4)个人付费与政府付费相结合的理念。事业单位的财政投入问题是事业单位改革的一个重要问题,其核心是确定不同的付费模式,尤其是政府和个人在事业单位所提供的公共服务中应该如何确定分担比例问题。就总体而言,事业单位属于介于政府和企业之间的一种比较复杂的组织形态,因此,不能够简单地确定一种付费模式,而是应该根据事业单位所提供公共服务的性质来划分政府与个人的付费比例。

四、非营利的逻辑:超越国家逻辑与市场逻辑

事业单位的复杂性和多样性,使得描述和界定事业单位的内涵面临着较大的困难。1998年10月,国务院发布《事业单位登记管理暂行条例》,将事业单位界定为“国家为了社会公益目的,由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办,从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织”。这一定义突出了事业单位的三个特性,即公益性、国有性和组织性。

现有关于事业单位的描述,大多从公益性和国有性的角度进行,而缺乏从组织性的角度进行界定。因此,有必要从组织的视角理解事业单位的理论逻辑,我们认为,事业单位是一种非营利的组织模式①赫伯特·西蒙在《行政行为:行政组织中的决策过程研究》一书中提出了“组织平衡”的思想,并指出描述组织的三个参与者,即顾客、企业家和雇员,这个分析思路是本文描述事业单位的理论基础之一。。所谓非营利的组织模式,是指这种组织以为社会提供产品或服务为宗旨,为实现这一功能,它可以从市场、社会、政府等多渠道获得资源,但决不以营利为组织目标。在提供产品或服务后,非营利组织可以产生剩余,但不产生利润,并且,剩余只能用于提高非营利组织的产品或服务的供给能力,而不能将剩余分配给非营利组织资产的所有者和管理者。

因此,非营利逻辑应该成为中国事业单位改革的内在逻辑,它不同于关于政府的国家逻辑和关于企业的市场逻辑。事业单位作为一种非营利组织,与企业和政府存在较大差别。与企业相比,事业单位主要承担的是提供公共服务,非营利性是其核心特征。与政府相比,事业单位主要从事的是非强制性的公共服务职能,这种公共服务的供给与提供不是通过强制性权力来实现的。

非营利组织是改革和定位中国事业单位的一种重要理论视角,它强调事业单位不同于政府和企业的角色和作用,非营利性是对其组织目标和运行模式的界定。

非营利作为一种组织运行模式,也是西方国家处理公共服务供给,改善社会福利的主要办法。例如,美国政府直接和间接地支持非营利组织的主要政策措施包括:提供法律和规制框架;通过税收激励办法,鼓励公民个人向非营利组织捐款;通过提供政府拨款和合同,向非营利组织提供直接的财务支持;通过对使用非营利组织服务的个人进行补贴和税收优惠,间接地从财务上帮助非营利组织。[6]综观发达国家非营利组织发展的历程,一个合适的法律和制度框架,政府严格的执行,公众和社会的参与,以及非营利组织的自我约束,在保证非营利组织的“非营利性”,促进非营利组织作用的发挥等方面起着十分关键和重要的作用。

非营利组织的运行模式有以下三个特点。

(1)政府对非营利组织有较强的管控能力。政府出台有关非营利组织免税的法律和法规,既是对非营利组织的一种激励,也是对非营利组织的一种约束。与非营利组织有关的法律、法规和政策为非营利组织的发展提供了制度空间和制度保障。通过法律、法规和制度框架,政府为非营利组织的发展创造了良好的条件,它们可以获得减免税收及政府拨款和合同等服务,从而为非营利组织提供资源保障。基于法律、法规和制度框架的要求,政府也获得了监督非营利组织,确保非营利组织的“非营利性”的权力。政府通过向社会公开非营利组织的财务信息,使得公众对于非营利组织的运作有更好的了解,也为公民对非营利组织的监督提供了条件。在我国,由于绝大部分事业单位目前是政府投资开办的,非营利的运行模式需要加强政府对事业单位的管控能力。

(2)非营利组织的内部责任机制和自我约束机制。非营利组织自身的约束和规范,对于责任的自我承担,也是确保非营利组织“非营利性”的重要内在约束机制。非营利组织本身成为一个共同体,为了确保非营利组织整体获得更多的资源,它有内在激励约束和规范自身。非营利组织的自我约束机制越强,它就越能够获得社会的信任,从而会获得更多的资源。当然,非营利组织之间也存在协会和行业组织,这些组织是规范非营利组织行为的重要载体。

(3)公众、媒体和社会大众对于非营利组织的约束和激励机制。非营利组织获得生存和发展的一个重要手段和途径是获得公众资源。因此,公众是监督和激励非营利组织,确保其“非营利性”的一个重要途径。此外,媒体对于非营利组织的“非营利性”也十分关注,它们经常试图寻找“负面新闻”和“负面报道”,这在客观上起到了对于非营利组织的监督作用。

因此,中国应当基于非营利的逻辑,按照非营利组织模式对于事业单位进行改革。确保事业单位的公益性,其核心是运行模式的“非营利性”,保证了事业单位的“非营利性”,也就保证了事业单位的公益性。而要促使事业单位向“非营利组织”模式转型,也需要一些外在约束和内在约束机制,以及一套使得外在约束和内在约束发挥作用的法律框架和制度框架。

五、基于非营利逻辑的中国事业单位改革思路

从组织理论的视角出发,我们可以对中国事业单位重新进行分类。

(1)依组织目标进行划分。可以划分为两类,一是营利性组织,二是非营利性组织。对于非营利性组织,我们又可以根据是否拥有垄断性、权力性和规制性,即是否行使强制性权力,将非营利性组织划分为两类:一类是承担强制性权力实现非营利的准政府机构,一类是不承担强制性权力实现非营利的非营利组织。这样,如果目前的事业单位是以营利性为目标的,可转制为企业;如果事业单位具有实现强制性权力和职能,可以转为准政府机构;如果事业单位是实现非营利性目标,可以转为非营利组织(NPO)。与公益性的划分标准相比,营利性和非营利性对公益性做了进一步明确和具体的划分。

(2)依组织融资模式进行划分。事业单位的核心职能是提供公共服务,政府在公共服务供给中发挥着不同的角色和作用。有些公共服务必须是政府全额负担,如国防、公共安全等;有些公共服务会随着社会经济发展水平的提高逐步提高政府承担的比重,如基础教育。还有些公共服务是由政府与私人共同负担。所以,我们可以从融资和付费的角度,将事业单位划分为三类,即有些事业单位主要由政府付费,有些事业单位主要由私人和政府共同付费,而有些事业单位主要由私人付费。

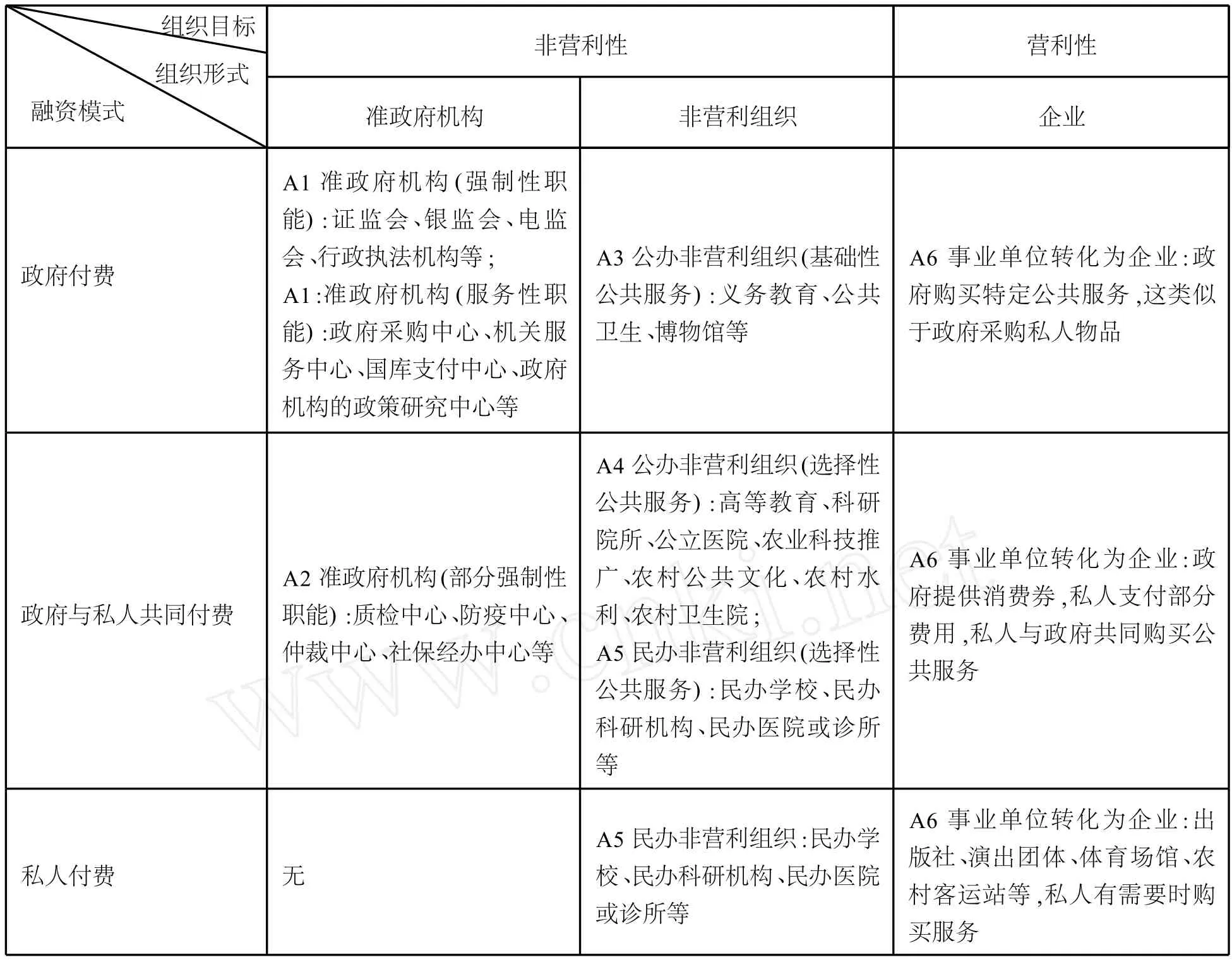

这样,我们可以根据事业单位的目标和付费方式,将目前的中国事业单位划分为九种类型。但是从逻辑上看,有实质意义的主要是六种类型(参见表1),它们为事业单位改革奠定了基础和方向。

表1 中国事业单位改革的新逻辑:基于非营利性和公共服务均等化

对于实现非营利性组织目标,并且行使强制性权力的事业单位,可以采用两种改革模式,一种是将直接承担强制性职能的事业单位转化为政府部门,另一种是将其定位于准政府机构。我们倾向于后一种改革模式,称这类事业单位为A1,如证监会、银监会、电监会等承担强制性职能的事业单位和直接为政府服务的政府采购中心、机关服务中心等。对承担部分强制性职能的事业单位如质检中心、防疫中心、社保中心等,可转化为准政府机构,我们称之为A2。A1与A2的区别是:A1由政府付费,A2由政府与个人共同付费。

对于实现非营利性组织目标但是不行使强制性权力的事业单位,可以采用三种改革模式。主要由政府来承担付费的事业单位可以直接转化为公办非营利组织(基础性公共服务),简称A3,如基础教育中的小学和中学、博物馆、免费公园等。主要由政府和私人共同承担付费的事业单位可以直接转化为公办非营利组织(选择性公共服务),简称A4,如高中学校、大学、科研院所、医院、收费公园等。付费主要由私人来承担或者由政府购买特定公共服务的事业单位可以直接转化为民办非营利组织,简称A5,如民办学校、民办医院、民办研究所等。

对于实现营利性组织目标的事业单位,可以直接转制为企业,它对应于中国事业单位改革分类框架中的A6。转制之后,如果需要这类企业提供公共服务,既可以由政府出资购买,也可以由政府与个人共同购买,还可以由个人单独购买。由于是营利组织,社会要求其提供的公共服务职能在其全部经营事项中所占比重一定很小;如果所占比重过大,其组织性质就可能转变,从A6转化为A4或A5。

与传统分类改革相比较,基于非营利逻辑对于中国事业单位实现新的分类改革,主要是对传统分类改革中划定为“公益性”的事业单位进行了的细分,并分别按照融资和付费两个角度进行划分。

从非营利逻辑和公共服务的角度看,中国事业单位改革所面临的核心问题主要是如何通过改革激发事业单位的活力,提高公共服务的供给效率,完善政府的公共服务职能,加强对事业单位的监管,保障事业单位的非营利性和促进公共服务的均等化。按照非营利逻辑对中国事业单位进行改革,尤其是将A3公办非营利组织(基础性公共服务)、A4公办非营利组织(选择性公共服务)与A5民办非营利组织作为事业单位改革的三种方向,必然在融资、付费和监管等方面存在很多难点问题,具体包括:

(1)事业单位财政投入量难以确定。事业单位所提供的公共服务具有一定的专业性,需要专业人才和专业设备,这使得为事业单位确定明确的财政投入比较困难。某个事业单位应该提供多大范围的公共服务?保持多大的规模?规模是针对组织的大小而言,范围是针对组织提供服务的内容而言。任何组织都会有追求规模扩大和范围扩大的冲动,这是因为规模和范围对于组织中人员具有利益。由于事业单位所涉及的服务领域广泛,就进一步增加了确定财政投入量的难度。

(2)事业单位的效益难以评价,政府对于事业单位的监管面临信息不对称的局面,难以对事业单位所提供公共服务的绩效和影响进行准确评估,如对于学校的绩效评估,对于医院的绩效评估。这些障碍使得在事业单位与政府之间存在信息不对称,不利于政府对事业单位的监管。

(3)事业单位存在很多遗留问题,尤其是人员问题,加大了事业单位改革的难度。在政府机构改革过程中,很大一部分政府公务员都通过分流的方式进入事业单位,事业单位人员编制较多。对于事业单位进行改革,必然面临着如何进行人员分流的问题。

(4)事业单位的自主权力与政府的监管权力平衡的问题。事业单位的专业性特点,使得事业单位有动力和积极性扩大自主权,但是在缺乏约束的情况之下,自主权扩大可能成为谋取私利和部门利益的工具,因此,如何在保证事业单位自主权力的同时,能够保障政府加强对事业单位的监管,这是一项极具挑战性的任务。

(5)事业单位的活力、竞争性和发展问题。事业单位改革的目的是增强事业单位的活力和竞争性,并促进事业单位的发展。中国政府如何通过事业单位改革来促进事业单位之间的竞争,激发事业单位的活力,优化事业单位的发展,这仍然是改革所面临的难点问题。

六、结语

中国事业单位改革对于推进政府改革,完善公共服务供给,实现社会和谐,维护社会公平正义,具有十分重要的意义。事业单位改革面临的核心难题和焦点问题,就是缺乏如何改革事业单位的核心理念、基本理论逻辑和具体政策建议。国家逻辑和市场逻辑是目前事业单位运行的基本逻辑,分类改革的政策构思也没有脱离这两种基本逻辑,与其说是改革事业单位中的国家逻辑和市场逻辑,还不如说是让事业单位与国家逻辑和市场逻辑划清界限。

问题的关键是,中国事业单位应该按照何种逻辑运行。本文的研究认为,非营利逻辑应该成为中国事业单位改革的核心逻辑,在非营利逻辑之下完善公共服务供给职能,这是事业单位改革的基本理念。基于非营利逻辑,我们可以对事业单位进行重新分类,尤其是对处于“公益性”类别的事业单位进行改革。

按照非营利逻辑来运行中国事业单位,有利于在公办事业单位、民办事业单位,以及政府付费、个人付费、政府与个人付费等融资、付费和管理方面建立良好的治理结构和运行机制,激发事业单位的活力,加强对事业单位的监管,提高事业单位的运行效率,从而使事业单位成为政府提供公共服务和促进社会公平正义的重要载体。

[1] 黄恒学:《我国事业单位管理体制改革研究》,哈尔滨,黑龙江人民出版社,2000。

[2] 范恒山:《事业单位改革:国际经验与中国探索》,北京,中国财政经济出版社,2004。

[3] 钱颖一:《现代经济与中国经济改革》,北京,中国人民大学出版社,2003。

[4] 《关于深化行政管理体制改革的意见》(2008年2月27日中国共产党第十七届中央委员会第二次全体会议通过),北京,人民出版社,2008。

[5] Barry Bozeman.A ll Organizations A re Public:B ridging Public and Private Organizational Theories.London:Jossey-Bass Publishers,1987.

[6] Barnett F.Baron.《美国非营利部门的共同治理》,http://www.chinanpo.gov.cn/web/showBulltetin.do?id= 26977&dictionid=1632&catid=.

(责任编辑 武京闽)

China's Public Institution Reforms:Idea,and Suggestions

LI Wen-zhao,DONG Ke-yong

(School of Public Administration,Renmin University of China,Beijing 100872)

China's public institutions originated from the planned economy.With the establishment of market economy,the public institutions could not adapt to the situation.The reform and development are the main focus of research and policy choice.Among the problems of public institutions,there exists unclearness of function definition,rigid of system,lack of regulation,low of efficiency,inadequate of competition.To solve these problems,China proposes the idea of classification.But the classification reforms abide by the logics of state and market,which make the reforms slowly.Based on the design and experiment of epistemology,the reform of china public service unit reforms should substitute the state and market logics for the non-profit logic.Through the logic of non-profit,the public institutions can maintain the public interest and promote the efficiency of public service provision.The reforms of public institutions can be classified into three types,namely quasi-government units,public owned non-profit organizations(basic public services),and public owned non-profit organizations(alternative public services),and society owned non-profit organizations.

public institution;state logic;market logic;non-profit logic;public service

李文钊:博士,中国人民大学公共管理学院讲师;董克用:中国人民大学公共管理学院教授,博士生导师(北京100872)

中央机构编制研究会2010年重点课题“公益事业单位改革研究”;中国人民大学青年基金项目“复杂性背景之下的公共治理研究”(07XND005);中国人民大学211工程项目和“985”工程三期项目“中国特色的公共管理与公共政策学科平台建设”