“爆炸”还是“爆发”?

李启剑

“爆炸”还是“爆发”?

李启剑

欧巴滨海蝎

奇虾

李白一句“但得酒中趣,勿为醒者传。”在几分避世的超脱中,多少还渗透着一丝孤高——这饮酒中的乐趣,绝不是一个不喝酒的人所能了解的。然而,对大多伟大的博物学家而言,“独乐乐,不如众乐乐”的情怀似乎更受推崇。例如,达尔文在剑桥时的恩师亨斯洛(John Stevens Henslow)先生,他不但通晓植物学、昆虫学、化学和矿物学等,而且还主张博物学家应该尽力与大众分享“自然之美”,而不是“垄断”知识。这种以分享和传播知识为己任的精神被历代博物学家不断传承,已故演化生物学家古尔德(Stephen Jay Gould)便是其中的典范。除了和埃尔德里奇(Niles Eldredge)合作,提出了著名的“间断(点断)平衡(punctuated equilibrium)”理论以外,他最大的贡献就是撰写了大量科普作品,向公众介绍古生物学和演化生物学的知识。在他“海量”的大众读物中,影响最为深远的非《奇妙的生命:布尔吉斯页岩中的生活故事(Wonderful Life:The Burgess Shale and the Nature of History)》莫属!

《奇妙的生命》不光堪称史上最优秀的科普读物,更重要的是书中对寒武纪初生物多样化事件的诠释可谓具有“里程碑式”的意义。古尔德非常赞同惠廷顿(H.B.Whittington)等人的研究,把诸如“奇虾”、“怪诞虫”、“欧巴宾海蝎”和“足杯虫”等布尔吉斯页岩中的化石视为一群“怪诞的”和“令人拍案惊奇的”生物,它们代表了一次独特生命演化事件,即所谓的“寒武纪大爆发(Cambrian explosion)”——几乎所有现代生物大类都在寒武纪早期相当“短”的一段时间内“创生”,由此开创了多细胞动物的新纪元,即所谓“显生宙”。整个生物界彻底“改头换面”,形形色色的“大家伙”相继粉墨登场,各领风骚,盛极一时。由于正处在生命演化史的“节骨眼”上,这一事件尤为瞩目,深深影响着人们对后生(多细胞)动物起源和演化的看法。其中可讲的故事很多,例如光一个“Cambrian explosion”,就有人翻译成“寒武纪大爆发”,还有人称之为“寒武纪大爆炸”。

要辨明孰是孰非,了解其中奥妙,还必须追根溯源,从头说起。

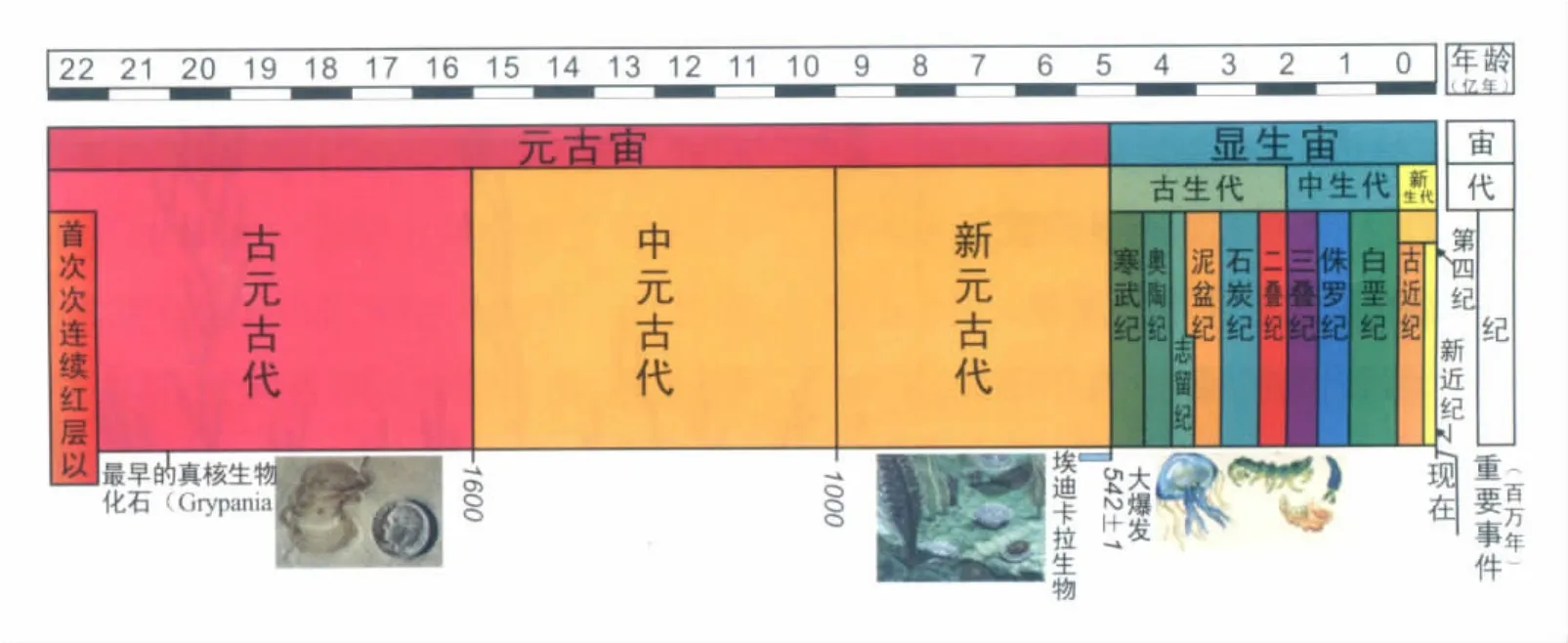

早在19世纪30年代,牛津的巴克兰牧师(Reverend William Buckland)就开始对当时所知最古老的含化石地层(后来命名为“寒武纪”)中的生物“遗体”津津乐道。这些三叶虫和腕足动物之类的硬体化石似乎是突然出现的,而且精致的身体结构似乎还暗示它们已经具有了相当的适应性。然而,那时的科研仍笼罩在神学的阴影之下,物种不变的思想根深蒂固。同时,如“无尽的深渊”一样漫长的地球历史观亦未获得普遍认同,相当一部分地质学家和受过教育的人还竭力把整个地质历史硬塞到圣经中所述的几千年时间框架内。于是,巴克兰水到渠成的把这些动物化石的“突现”解释成万能上帝造物创生的故事。随后,达尔文在1859年出版的《物种起源》中坦言,巴克兰所言的“上帝的创造性活动事件”着实是个难点,只能以地质记录的不完整性来搪塞,并寄望于发现更古老的祖先类型聊以自慰。

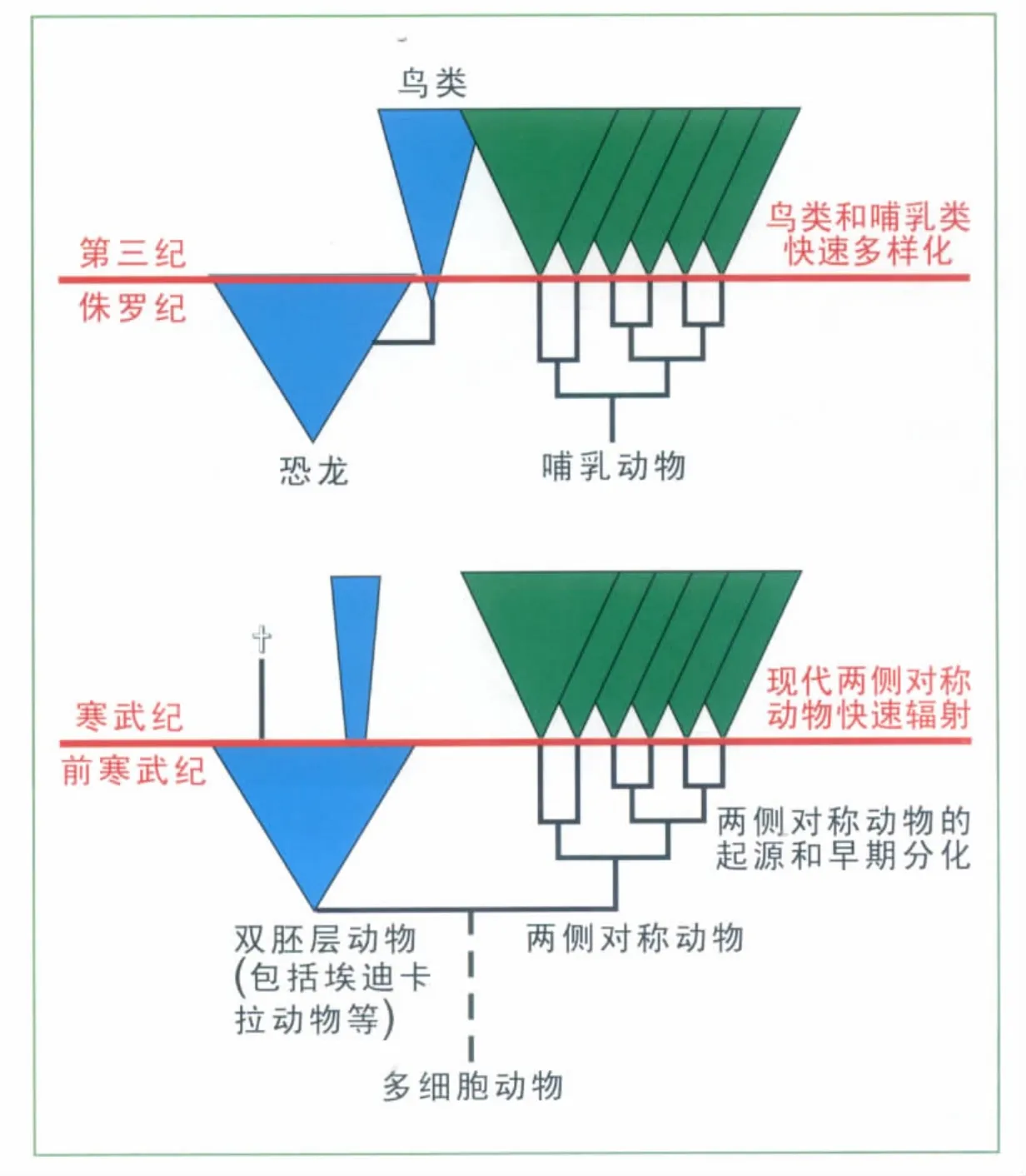

“老达”同志虽然未能解决“寒武纪难题”,但却掀起了一场革命,使演化的生命观逐渐深入人心。至少,我们已经可以在演化的基础上谈论这个问题,岂不乐哉!1948年,克劳德(P. Cloud)在以无脊椎动物化石为例探讨若干演化问题的时候,提到一种叫做爆发式演化(eruptive evolution)的现象,意指“某一生物类群的迅速多样化(辐射)”。例如,在艰难地熬过白垩纪大灭绝之后,哺乳动物在新生代快速分支分化,演化出纷繁复杂的类型。另外,他还举到了一些原始腕足动物的例子,但让人印象最深刻的自然要数“寒武纪大爆发”。

十分有趣的是,克劳德在提及“寒武纪大爆发”的时候一直用的是“eruptive”而不是现在流传甚广的“explosive”或其名词形式“explosion”。原因他在文中有特别说明:所谓爆发式演化其实可延续数百万年,而且亦未见得会发出多大噪音。显然,用“eruptive”表示“从束缚中迸发”是十分贴切的。今天“Cambrian explosion”已经被广泛使用,而“explosion”本身也有“爆炸”和“激增(爆发)”两个截然不同的含义。从尊重原意的角度上来讲,取其后者是明智的。进一步考虑,对演化事件本质的详细剖析能让我们更加坚定地称之为“爆发”而非“爆炸”。

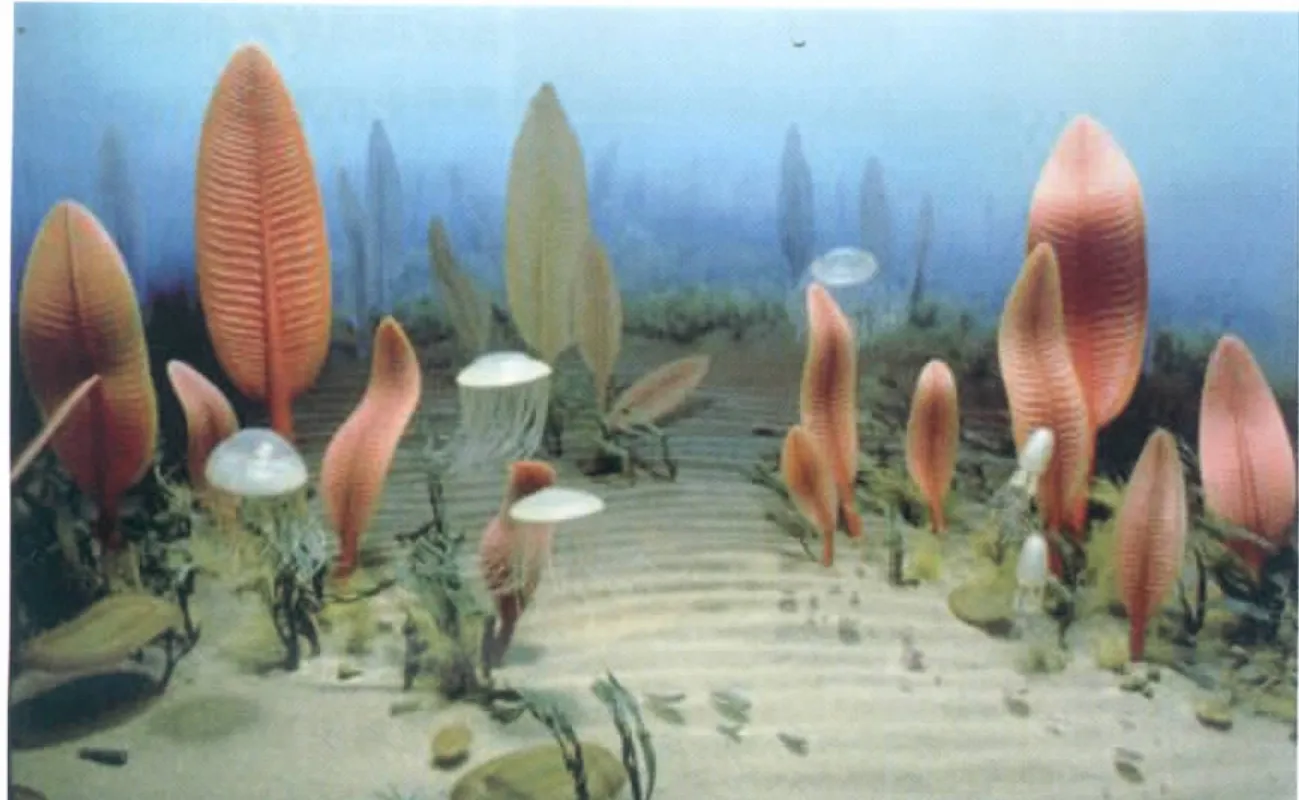

“寒武纪难题”的研究,直到20世纪40年代才陆续有突破性的进展——在澳大利亚南部的阿得雷德山脉以北的埃迪卡拉地区,比寒武纪更老的地层中,发现了一些圆形的像水母样的印痕化石。随着发掘的深入,研究者采集到几千块化石,有的是圆形压印,同现代水母相似;有的是柄状印痕,与现代的一种腔肠动物海鳃相似;有的像细长的蠕虫形成的印痕,由一个马蹄形的头和约40个完全相同的体节组成,与现代的环节动物相似;还有椭圆形、盾形印痕,并且有T形的纹道,可能是节肢动物,它们同现在已知的任何一种生物都不相似。类似的软躯体保存的埃迪卡拉动物群(Ediacaran fauna)在世界各地被不断发现,个别种类甚至可能是现代两侧对称多细胞生物的“鼻祖”。这似乎应验了“进化之父”的预言——寒武纪的动物化石可以追溯自更古老的祖先。但事实并没有这么乐观,因为埃迪卡拉动物跟寒武纪底界实在挨的太近了——顶多只有六千万年左右,更保守的话可能只有两三千万年!相对于细菌、蓝藻之类动辄二、三十亿年的演化史,这些化石证据仅仅把多细胞动物的历史稍微往前推了“一个零头”,相当微不足道!更何况,这些“扁平”生物能不能算是咱家老祖宗还难说呢!

埃迪卡拉生物群

另一方面,随着寒武纪研究的深入,越发证实“地质记录不完整性”的推脱毫无根据。首先,世界各地特异软躯体埋藏化石(例如之前提到的加拿大布尔吉斯页岩、我国帽天山澄江动物群和格陵兰的Sirius Passet动物群等)的相继发现表明,寒武纪之初具有复杂体型的多细胞动物已相当丰富,而且形成了简单的食物网。其次,大量小型动物骨骼化石(小壳化石)和复杂的遗迹化石在寒武纪地层的几乎最底部突然出现——无论是纷繁多样的骨骼碎片,还是日渐复杂的“行迹”都共同印证了这时的多细胞动物确实在“蠢蠢欲动”,一场前所未有的“演化革命”正在进行。这些“小壳”和“复杂行迹”与埃迪卡拉动物几乎紧挨着:埃迪卡拉动物一交“接力棒”,“小贝壳”和复杂“脚印”便立刻涌现。让人不由得想起中——新生代之交,恐龙和哺乳动物之间的接力。于是,“寒武纪大爆发”就像一个多幕式话剧,从“前奏”(埃迪卡拉动物)到“序幕”(“小壳”和“复杂遗迹”)直至“主幕(高潮)”(特异软躯体埋藏化石)在不到一亿年的时间内相继上演。而在更古老的地层,现在十分充实的研究证据表明,虽然具备所有保存化石的条件,但除了大量的菌藻类,可信的后生动物“遗骸”至今仍一无所获。

既然可以肯定寒武纪“那点事”无疑是一次真实的演化事件,并非由化石记录的不完整性造就的“镜花水月”。那么,在这占地球历史不到1/45的时间内,多细胞动物究竟发生了怎样的变化呢?这是一个有关性质的问题,究竟是多细胞动物的起源,或者说仅仅是其快速多样化(辐射)的过程?要回答这个问题,必须诉诸于保存精致的特异软躯体埋藏化石,当然还涉及我们如何看待远古化石和现代生物关系的问题了。

在古尔德看来,寒武纪是个独一无二的演化时期,布尔吉斯页岩中的古怪生物凭借其独特性应视作与现代生物亲缘关系甚远的类型。当然,这些“怪胎”跟现在的蚯蚓、昆虫、乌贼、青蛙、老虎甚至人类等各种多细胞动物都起源自共同的祖先。但自寒武纪刚开始,他们就跟咱当时的“祖先”分道扬镳,各走各路。这样一起生活了一段时间之后,绝大多数“奇妙的生物”都在后来的灭绝事件中消失殆尽,而残存的个别“小枝”又发展壮大,形成今天多姿多彩的生物界的一部分。于是,今日地球上的生物虽多,多样性(Diversity)(“种”或“属”的数目)很大,但身体构造的歧异度(Disparity)(“门”或“纲”的数目)却远远不及寒武纪丰富,皆是上述独特的演化事件所致。

另外,关于埃迪卡拉动物,古尔德支持塞拉赫(Adolf Seilacher)的看法,认为它们大多是具有像空气垫一样的片状或盘状水压构架的底栖固着生物。虽然生活方式跟现代珊瑚相似,但却有着十分“怪异”的解剖结构。古尔德还推测多细胞生物为了弥补由于个体变大而造成的身体(相对)表面积的损失(物体增大时,体积按立方增长,而表面积按平方增长),可以采取两种策略:1.增加身体内部的复杂性,发展出各种组织、器官、系统——像现在绝大多数多细胞动物一样。2.使身体变薄,呈带状、片状或饼状——类似现在的绦虫。埃迪卡拉动物显然选择了后者,属于多细胞生物演化过程中的一次“独立实验”,并在寒武纪之前的一次大灭绝中全部消失。

简言之,埃迪卡拉动物与走“第一条道路”的现代生物压根就不是“亲戚”。在寒武纪之初,所有现代多细胞动物的祖先都才突然全部出现,从最怪诞的类型到与现生生物很相似的应有尽有。即使后来绝大部分类型都灭绝了,但现代生物的任何一个大类都能在寒武纪找到相应的代表。相反,那时还有很多今天再也看不到的生物门类。这就是古尔德给我们描述的“寒武纪事件”,后生动物的演化还真有点像“宇宙的起源”——从无到有源自“奇点”发生的一次“大爆炸”,宇宙极大扩张之后则逐渐萎缩——动物身体构造的分异度(“门”的数目)在寒武纪一下子达到最大,随后在灭绝事件中逐渐降低。

然而,越来越多的证据正在颠覆上述“大爆炸”式的解释。最严峻的挑战来自“分支系统学”——这是一种用于重建谱系关系和进行生物分类的方法,现在已被普遍接受并广泛使用。理论上讲,如果要对任何东西进行分类,我们首先应对它们进行对比分析,找出相同点和不同点,再根据两方面的特征进行“分门别类”,而生物分类也不例外。生物演化实际上包括垂直演化(导致生物结构复杂性增长)和水平演化(产生新种)两方面内容。比较各种生物的形态,找出“总体的相似性”可以很好的反映垂直演化的程度。同时,某些生物的“独特性”则能反映水平演化,从而“反推”其“家谱”。但是,由于“总体的相似性”中包含了太过复杂的信息,分析过程中不可避免会掺入对演化水平的人为判断。于是,“分支系统学”坚持只有通过识别“独特性”推导谱系关系才是唯一可靠的分类方法,而参杂水平演化考虑的话都是主观臆断。即便是牺牲了部分生物学意义,但至少分支系统学在重建谱系关系方面还是很成功的。

根据这种新方法,布尔吉斯页岩中的生物不再怪诞,都不过是现代生物的“原始类型”而已,甚至个别埃迪卡拉动物也可以归入现代生物“祖先“的行列。发育生物学也支持此观点:诸如同源异型基因(Hox基因)等与动物发育相关基因的轻微调整,就足以成就类似“怪诞虫”和“欧巴宾海蝎”的所谓“怪诞”特征。这样一来,实质上寒武纪动物身体构造的歧异度大大低于之前的估计,动物的门类数目大大减少。而且,现代后生动物的祖先也至少可以追溯到新元古代的埃迪卡拉动物。另外,虽然还争议不断,但是“分子种”和比大部分埃迪卡拉动物还老的“胚胎化石”都同时暗示现代后生动物的起源应该在埃迪卡拉动物之前,多细胞动物的“根”似乎延伸的很长。

各领域的新成果越发使我们相信现代多细胞动物起源得很早(至少祖先类型在新元古代就出现),“寒武纪事件”的本质不过是多细胞动物快速多样化的过程。演化事件造就的“奇特性”大不如前,而持续的时间却增长了不少。无疑,寒武纪“那点事”顶多只能称之为“爆发性”辐射,而离“爆炸”已相去甚远!■