昆曲.流年

戏曲已然衰败。

京剧被封为国剧,太上皇自居。它是中国传统文化的符号和标签,是一张好看的国际名片,虽衰败,架子老生般不倒。京剧的红火虽已是记忆,还算不上遥远。地方戏亲切俚俗,日子也算过得去。上海和浙江的老太太们乐意到剧场里一睹他们喜欢的女小生,越剧演出有时候甚至一票难求;山西的古戏台上每逢农历十五赶会免不了唱戏,戏台对着庙,台上演的依旧是山西梆子的老戏。地方戏便是这样,群众中分化出的小众坚持看戏,那也是不小的数字。

只苦了昆曲。

昆曲是京剧的师傅,教会了徒弟断了自家的“生路”;昆曲的辉煌始于四百年前,久远得如同传说,昆曲本来就属于阳春白雪,小众经不起再流失,昆曲门庭冷落。昆曲被列为联合国教科文组织首批人类非物质文化遗产名录,但最新统计,全国的昆曲演员仅有七百多人。区区的七百余从业者竟足以应对昆曲现众,曾经一度,昆曲爱好者和从业者持平。

明中晚期,伴随着商业的繁荣和物质的充裕,似一个谨慎的规矩人压抑了前半生,突然茅塞顿开,松绑了理学、放飞了欲念。狂荡不羁、纵情享受、沉溺声色……这一时期留下的《金瓶梅》,不免让后世回望的目光浮现出暧昧。此时的明代正是“徐娘半老风韵犹存”,褪去了年少的羞涩和矜持,离后面的衰老败落还有一阵子,不行乐,更待何时。它纵有千般不是,总有一样是好的,解得风情,知道人生苦短,必须珍惜眼前。

此时的中华文明已经熟透,就像枝头摇摇欲坠的果子,不可遏制地敞发荷香气,催人享用。腐烂,在须臾之间。昆曲的成型和流传就在这个时候,发展到顶蜂的封建文明开始有些滑落。很快,人心不“古”,与其在滑落中不知所措,不如在享受放任中快活。在中国文化语境中并不看好的享乐主义,在昆曲中大收异彩。写戏唱曲,人们急匆匆地去听慢悠悠的“水磨调”。

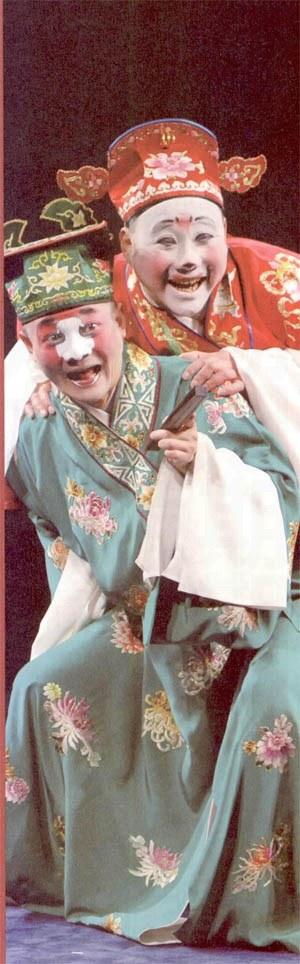

昆曲艳惊四座。

但凡惊艳,总不能长久?昆曲集合了中华文明的精华,文学、音乐、舞蹈的发展全部被它吸纳、承载,它完全呈现了先人们的创造。面正当它集合吸纳之时,它所依托的中华文明正在悄然坍塌——

满清入关,来自远方的统治者堤防汉族的文化贵族们,种种禁令封杀着固有的士大夫生活方式,动摇了昆曲的根基,接下来,国运亵微,割地赔款,国将不国,昆曲奈何;再接下来,新的文艺思潮和观念舶来,戏剧以开启民智为己任,自觉配合宣传,化身为这样那样的言论,建国后,戏曲面临全面改造,时代要求粗放的激情,粗犷乃至粗糙的艺术应运而生;转眼间经济大潮来袭,昆曲和其他艺术样式一样跻身市场,找不到自己的位置。

昆曲是丝绸,奢侈、华美、造价不菲,只是洗护穿着颇麻烦……曾经红颜薄命,昆曲流年不利。

好在,一切都已过去。

珍惜昆曲的时日,来了。

——“序”