变农民工返乡潮为创业潮

——金融危机背景下新农村建设的路径研究*

张善柱

(中国劳动关系学院 公共管理系,北京 100048)

变农民工返乡潮为创业潮

——金融危机背景下新农村建设的路径研究*

张善柱

(中国劳动关系学院 公共管理系,北京 100048)

金融危机在对农民生活、农村社会稳定产生不利影响的同时,也为新农村建设提供了最为紧缺的青壮年劳动力,使长期陷入“空壳化”的农村重新焕发活力。但是,如果返乡农民工继续从事简单的农业生产,那么必然会重返贫困。因此,必须转变思路,重点发展现代农业和乡镇企业。

新农村建设;农民工;返乡潮

一、社会主义新农村建设的时代背景

30年前安徽凤阳小岗村 18户农民的冒险,揭开了中国农村改革的序幕。家庭联产承包责任制的实行,极大地调动了广大农民被长久压制的生产积极性。20世纪 80年代中期以后,随着改革的潜能逐步得到释放,以及国家城乡战略的调整,农民收入的增长速度渐趋缓慢,与此同时,农民负担迅速增加,逐渐形成了“三农”问题。这不仅是关系农民增收、农业发展的经济问题,而且是关系城乡统筹发展、社会稳定的政治问题。正是在这一意义上,亨廷顿在论述发展中国家的政治稳定时指出:“农村的作用是个变数,它不是稳定的根源,就是革命的根源。……如果农民默许并认同现存制度,他们就为该制度提供了一个稳定的基础。如果他们积极地反对这个制度,它就会成为革命的载体”〔1〕(P267)。中国是一个典型的以农业为主的国家,邓小平在论及这一特殊国情时强调,“中国有百分之八十的人口住在农村,中国稳定不稳定,首先要看这百分之八十稳定不稳定”〔2〕(P65)。

“三农”之中最主要的是农民问题,而农民反映最强烈的是负担沉重。这一内在逻辑决定了当务之急是减轻农民负担。为此,中央政府于 2000年在安徽进行税费改革试点;2005年十届全国人大常委会通过了废止农业税条例的决定草案。据统计,全面取消农业税后,与税费改革前的 1999年相比,农民每年减负总额将超过 1000亿元,人均减负 120元左右〔3〕。但是,历史警示我们不能把解决这一复杂问题的希望全部寄托在税制改革上。明末清初思想家黄宗羲曾经对历代减轻农民负担的措施进行过系统的研究。他肯定了这些改革大都可以在短期内使“向来丛弊为之一清”,但同时敏锐地意识到,这些改革的中长期效果却无一例外地与初衷相反。因为,原来税种繁多时虽有官吏易于上下其手之弊,但这些税种几乎包括了能够“巧立”的一切“名目”,使后来者难以再出新花样。如今并而为一,诸名目尽失,恰好为后人新立名目创造了条件。时间稍移,人们“忘了”今天的“正税”已包含了以前的杂派,一旦“杂用”不足,便会重出加派。黄宗羲精辟地把它总结为“积累莫返之害”〔4〕。这就是著名的“黄宗羲定律”。因而,如果只是简单地在税制上做文章,而不从根本上发展农村经济,增加农民收入;不从根本上合理划分各级政府的财权和事权,理顺各种利益关系,那么,当前的税费改革也难以跳出困扰中国数千年的“黄宗羲定律”。

有鉴于此,中央提出了以乡镇机构改革、农村义务教育体制改革和县乡财政体制改革为主要内容的农村综合改革,并在随后召开的十六届五中全会上,正式提出了“社会主义新农村建设”。其可贵之处在于,它从经济发展、民主管理、社会服务、文化建设等多方面协同解决农民负担问题,克服了以往政策“头疼医头”的局限,为彻底解决“三农”问题提供了可能。

二、社会主义新农村建设的意义

发达国家的实践已经证明,一个国家要实现由农业社会向工业社会、由传统社会向现代社会的转型,工业化、城市化是唯一可行的道路。这是人类社会发展的普遍规律,中国也不会例外。但是,特殊的国情决定了我们不可能达到发达国家那么高的城市化水平,更不可能在短期内实现快速的城市化。其一,中国农村人口数量庞大,城市的吸纳能力有限。如果按照户籍统计,中国现有 9亿农民。即使到 2020年能够顺利实现城市化 56%的预期目标,而那时人口总量将达到 15亿,农村人口仍占 6亿,这个数字比建国初期全国总人口的数量还要大。其二,由于历史的原因,中国的城市化滞后于工业化。从世界经济发展的规律来看,在现代化过程中,一般城市化率均高于工业化率,低收入国家高出 2个百分点,中下等收入国家高出 21个百分点,高收入国家如美国 1870年工业化率 16%,城市化率 26%,到 1940年分别是30.3%和 56%,到 1970年则分别达到 26%和 74%,城市化率比工业化率高出近 50%〔5〕。而中国在 1978年以前,工业化率和城市化率总体很低,分别为 29.5%和 17.9%,城市化率反而比工业化率低 11.6%,到 2005年城市化率还比工业化率低 10.6%〔6〕。

以上两项因素决定了,在未来很长的一段时间,中国仍将保持数量庞大的农村人口,“三农”在中国的现代化布局中占据着比其他国家更重要的地位。如果没有一个稳定的农村,没有一个持续发展的现代农业,没有一个有序转移农村剩余劳动力的长效机制,中国的现代化建设就难以成功。正如孙立平所言,“在工业化、现代化的过程中,整个社会要从一个以农村为主的社会转变为一个以城市为主的社会,这是一个基本常识。……以目前中国的情况来看,如果不能顺利实现这种转变,也不会继续保持一个农村为主的社会,将会形成一个断裂的社会。”〔7〕(P3-4)如果我们能够扎实推进社会主义新农村建设,顺利实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的既定目标,就能够进一步缩小城乡差距,从而可以为资本、劳动力等要素在城乡间自由流动创造条件,为现代化建设提供一个稳定的后方,最终实现中国特色的工业化、城市化、现代化。

三、社会主义新农村建设的现状

屈指一算,新农村建设的开展已有四个年头。在这期间,各级政府从当地实际出发,制定了一系列切实可行的措施,取得了一定的成绩。但这与广大农民兄弟的强烈愿望,以及与社会主义新农村建设的长远目标相比,显然还有较大的差距。新农村建设开局不利,是一系列主客观因素综合作用的结果,诸如当地政府不够重视、资金短缺、规划不科学等,但是,缺少必要的劳动力也是不容忽视的问题。长期以来,粮食价格过低,农业无利可图,导致农村大量青壮年劳动力涌入城市,形成了“民工潮”。这一方面增加了农民的货币收入,另一方面也不可避免地导致了农村的“空心化”,即留守农村的主要是妇女、儿童和老年人,也被称为“386199部队”。显然,把建设新农村的重大任务交给这支部队是勉为其难,也是难以成功的。

四、金融危机对新农村建设的影响及对策

2007年下半年以来,金融危机肆虐全球,中国作为全球化的参与者也未能幸免。据中央财经领导小组办公室副主任陈锡文介绍,在 1.3亿外出就业的农民工中,大约 2000万由于失业而被迫返乡,占总量的 15.3%。这一方面会直接减少农民的收入;另一方面,必然会加剧人地紧张的矛盾,如果不能妥善安置,也必然会给社会稳定埋下隐患。

金融危机在对农民生活、农村社会稳定产生不利影响的同时,也为新农村建设提供了最为紧缺的青壮年劳动力,使长期陷入“空壳化”的农村重新焕发活力。但是,如果返乡农民工继续从事简单的农业生产,那么必然会重返贫困。因此,必须转变思路,重点发展现代农业和乡镇企业。这是由传统农业的弱质特点所决定的,也是已经为实践所证明的。那么,如何发展现代农业和乡镇企业呢?是政府主导还是招商引资?实践已经证明,政府主导是不能适应市场经济发展要求的,而招商引资是当前多数地方政府的普遍选择。但是,对于广大的投资环境并不好的农村地区来说,招商引资可遇而不可求。因此,必须结合本地的比较优势,积极调动社会力量的参与。返乡农民工接受了现代文明的洗礼,有文化、懂技术、会经营,具有传统农民不可比拟的优势。如果当地政府能够把招商引资的重点转向他们,引导其创业,则既可以缓解就业压力,又可以为农村经济的持续发展提供动力之源。

但是,创业与传统的农业生产相比,是一种全新的生产方式,乡土意识浓厚的农民工是否有创业意愿?即使有创业意愿,文化素质普遍不高的农民工能否胜任这一工作?国家是否具备能力支持农民工创业?

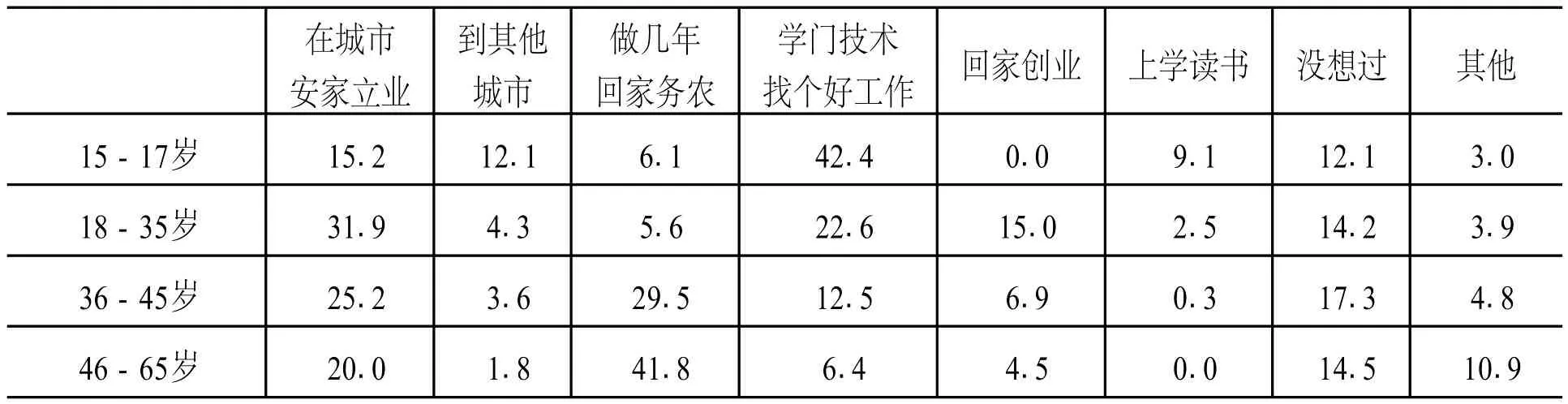

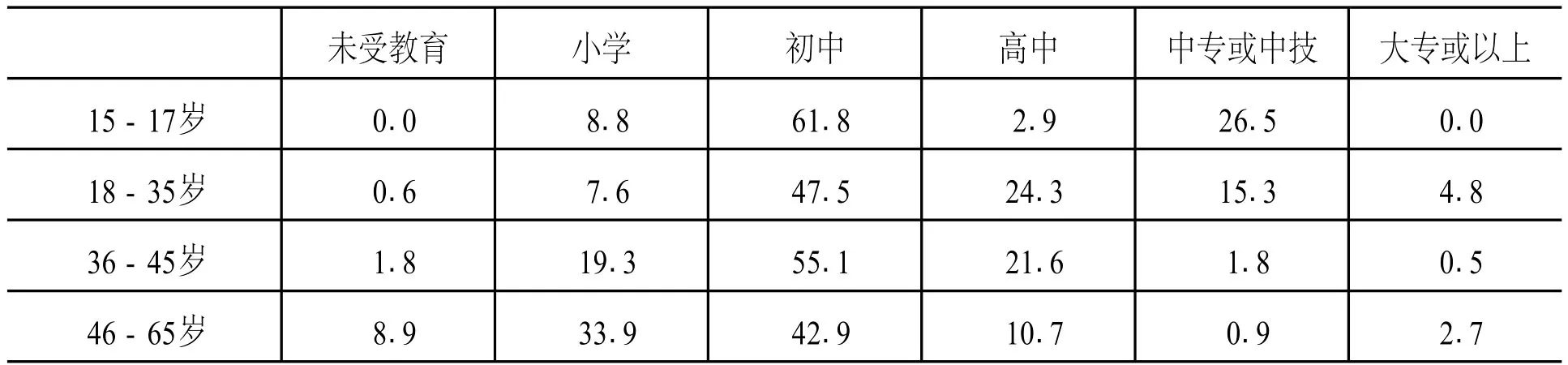

首先,从主观条件来看。第一,返乡农民工是否具有创业意愿。长期以来,人们存在一个认识误区,即把返乡农民工视为一个高度同质化的群体。实际上,受生活环境、文化程度及务工经历的影响,其内部已经悄然产生了分化。本文依据年龄、文化程度以及未来的打算等因素,将其为三个部分:永久返乡型、城乡徘徊型、坚决回城型。第一个群体主要是因年龄原因而被辞退的农民工。他们是第一批进入城市淘金的“先行者”,由于缺乏专业技能,只能从事一些体力劳动。随着年龄的增长和体力的下降,他们在竞争激烈的劳动力市场中逐渐处于弱势,直至最终被辞退返乡。他们回乡之后的打算往往是重操旧业或做小本生意,多数没有创业的雄心壮志。第二个群体大多出生于 70年代,文化水平相对于前辈有一定提高;主要从事体力劳动,但有一部分接受了专业培训,从事技术含量较高的工作;为了孩子的教育和未来,希望留在城市,但面临诸多困难。如果家乡有好的发展机会,也会回乡创业。第三个群体主要是 90年代中期之后进入城市的农民工,主体是“80后”,也有部分“90后”。他们出生在改革开放之后,文化程度高,思想更为开放;基本没有从事过农业劳动,对土地没有强烈的依恋。在他们看来,返乡只是暂时的,只要经济形势好转,还要义无反顾地进城打拼 (农民工对未来的打算见表1)。第二,返乡农民工是否具备创业能力。农民工文化素质普遍不高,是客观事实。但是,与其他农民相比,他们文化水平相对较高,开拓创新意识较强,被戏称为“农村里的留学生”。从群体内部来看,永久返乡型农民工文化程度低 (农民工的文化程度见表2),基本没有掌握一技之长,随着年龄的增长,思想也趋向保守。徘徊型农民工年富力强,文化程度较高,掌握一定专业技能,积累了一定的资金和创业经验。坚决回城型农民工不论是文化程度、专业技能还是创新意识都优于其父辈,是最适合的创业者。但是,与父辈把城市看作驿站不同,他们进城务工的目的已经不是养家糊口,而是把转化为市民作为奋斗的终极目标。

表1 农民工对未来的打算 (%)

表2 农民工的受教育程度 (%)

综上所述,永久返乡型农民工既缺乏创业意愿,也欠缺创业的基本能力,但是要充分利用其丰富的阅历和经验;坚决回城型农民工创业能力最强,但是在目前的环境下缺少返乡创业的意愿;徘徊型农民工既有创业意愿,也具备较强的创业能力,是当前返乡农民工创业的主力军,政府应当重点做好他们的工作。同时,不能忽视坚决回城型农民工。因为,现行的户籍制度以及城市有限的容纳能力决定了最后能转化为市民的毕竟是少数,多数人还要重复其父辈走过的路——回到农村。因此,地方政府要从长计议,既要为其外出务工提供“一条龙”服务,充分做好“送出去”这篇文章;同时,还要做好“请回来”的工作,为其日后返乡创业提供政策支持。

其次,从客观条件来看。返乡农民工创业能不能成功,并不完全取决于农民工个人的创业意愿及能力,还需要政府在土地、税收等方面提供政策支持。那么,目前国家是否具备相应的实力呢?答案是肯定的。改革开放以来,国民经济持续快速健康发展,已经进入工业化加速发展的阶段。胡锦涛总书记在十六届四中全会上指出:“纵观一些工业化国家发展的历程,在工业化初始阶段,农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向;但在工业化达到相当程度以后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展,也是带有普遍性的趋向。”随后召开的中央经济工作会议做出了“我国现在总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段”的论断。十七大报告明确提出:“实施扩大就业的发展战略,促进以创业带动就业”。

当前返乡农民工创业的主客观条件已经初步具备,各级政府应当结合当地的比较优势,针对三类农民工的特点制定有针对性的措施,努力把农民工返乡潮转化为创业潮,为社会主义新农村建设注入活力。只要各方齐心协力,曾经为城市繁荣做出巨大贡献的农民工一定会在家乡闯出一片新天地,“以创业带动就业,以就业促进创业”的格局一定会形成。

〔1〕〔美〕塞缪尔·亨廷顿 .王冠华,等译 .变化社会中的政治秩序 〔M〕.北京:三联书店,1989.

〔2〕邓小平文选 (第三卷)〔M〕.北京:人民出版社,1993.

〔3〕谢登科 .解决“三农”问题的重大战略举措 〔J〕.农村经营管理,2006,(2).

〔4〕秦晖 .“黄宗羲定律”与税费改革的体制化基础 〔J〕.税务研究,2003,(3).

〔5〕程亮,郭剑雄 .农民工的市民化问题探微 〔J〕.中北大学学报 (社会科学版),2005,(1).

〔6〕黄群慧 .中国城市化与工业化的协调发展问题分析 〔J〕.学习与探索,2006,(2).

〔7〕孙立平 .断裂 〔M〕.北京:社会科学文献出版社,2003.〔8〕〔9〕郑功成,黄黎若莲 .中国农民工问题与社会保护 〔M〕.北京:人民出版社,2007.

To Change the Upsurge ofM igrantW orkers Return ing Home into the Upsurge of Starting Business

ZHANG Shanzhu

(China Institute of Industrial Relations,Beijing100048,China)

The financial crisis is forcing a large number ofmigrantworkers to return home.If they return to agriculture,theywill be bound to return to poverty.Thispaperputs for wards thatwe should give fullplay to the advantages ofmigrantworkers and guide them to start business,so as to achieve a pattern of“drive employment by starting business”and to promote the building of new socialist countryside.

build a new socialist countryside;migrantworker;upsurge of returning home;upsurge of starting business

D412.64

A

1673-2375(2010)01-0045-04

2009-11-23

张善柱 (1982—),男,山东临沂人,硕士,中国劳动关系学院公共管理系教师,主要从事政治学理论、农民工问题研究。

[责任编辑:刘 晴]