高等学校绩效工资基本构成模型分析

袁本芳,李正帮

(1.华中师范大学 人事处,武汉 430079;2.华中师范大学 数学与统计学学院,武汉 430079)

随着高等学校岗位绩效工资的实施,绩效工资构成项目的设置及其比例的确定成为非常关注的问题,该问题的解决关系到高等学校绩效工资制度改革能否顺利推进,关系到绩效工资制度能否发挥最佳激励效果.这个问题是高等学校实施绩效工资的难点,也是近两年来高校人事管理部门一直探讨的焦点,至今还没有一个完全一致的认识和说法.

1 构成项目

从现有公开文献来看,从宏观角度探讨高等学校绩效工资的文献已经很多,但从微观上具体讨论绩效工资构成项目及其比例确定问题的文献很少.长期从事高校人事分配制度研究的学者林健[1]从岗位分类及其工作内容角度论述了绩效工资的构成,将高校教职工分为教学科研人员、管理人员、教辅人员和附属人员四大类,认为教学科研人员的绩效工资应由教学工作绩效工资、柔性工作绩效工资和科研工作绩效工资三大块构成;管理人员、教辅人员和附属人员的绩效工资主要包括岗位职责绩效工资,若承担科研工作任务,则科研工作绩效工资等同教学科研人员计发,若承担教学和相关柔性工作,则其教学工作绩效工资和柔性工作绩效工资按同类教师最低等级的30%计发.高校人事管理工作者刘婉华等[2]、陈水生等[3]则都从工资结构及其功能角度进行了分析,认为当前高等学校工资结构框架中基本工资的保障性功能不足,且考虑到原高校校内津贴包含保障性项目和激励性项目的实际特点,并参考义务教育、公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资基本项目的设置情况,认为高等学校绩效工资最基本的构成应该包括基础性部分和奖励性部分两大组成部分,并通过统计测算和比较分析估算出基础性绩效工资应占绩效工资总量的比例在50%和70% 之间,但文献[2-3]都没有给出具体的公式.

刘婉华等[2]认为,基础性绩效工资体现地区经济发展水平、物价水平、岗位职责等因素,在发挥保障功能的基础上体现持续和稳定的激励;而奖励性绩效工资体现工作业绩和实际贡献等因素,应该与绩效考核紧密挂钩,是绩效工资中最具激励作用和最具活力的部分.从功能层面看,奖励性绩效工资重在体现绩效工资的激励本质,有利于完善分配激励机制;而基础性绩效工资不仅是对基本工资保障性的必要补充,还使得绩效工资的激励作用具有长期性和稳定性,从而促进基本工资与绩效工资的分配关系更加合理.从操作层面看,国家工资和原校内津贴中有体现生活性和岗位性的津贴补贴,也有奖励性的津贴补贴和各种形式的奖金等,通过分别纳入基础性绩效工资和奖励性绩效工资这两大部分进行清理和归并,有利于保证绩效工资在原校内津贴制度基础上平稳实施和顺利推进.

薪酬理论告诉我们,薪酬具有保障性和激励性两大基本功能,其中保障性功能是基础,满足人们的基本生存需求和发展需求;激励性功能体现薪酬分配政策导向,激发员工按照组织要求行事.相应地,薪酬的基本构成一般包括保障性部分和激励性部分,其中,前者与绩效不直接挂钩,属于“旱涝保收”成分,后者与绩效直接挂钩,根据绩效评价考核的结果予以支付[1].基于这一薪酬理论,笔者也曾对某校教职工收入分配情况进行了统计分析,认同当前高校教职工基本工资保障功能不足的观点,也认为高等学校绩效工资应该设置基础性绩效工资和奖励性绩效工资两个最基本的构成项目.

无论从理论上的功能层面还是从实践中的操作层面都可以看出,规范后的绩效工资在总体工资框架中除了要体现激励性以外,还要在很大程度上体现保障性,并且,科学合理地处理好二者之间的比例关系可以促使岗位绩效工资制度整体框架在保障性和激励性之间达到适当平衡.那么,高等学校绩效工资中基础性部分和奖励性部分两个基本构成项目的比例到底多少合适呢?本文通过数学建模予以论证.

2 模型构建

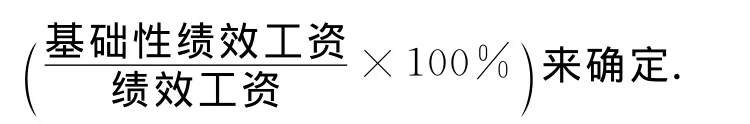

国家有关文件规定,高等学校岗位绩效工资包括岗位工资、薪级工资、绩效工资和津贴补贴四部分,其中,岗位工资主要体现工作人员所聘岗位的职责和要求;薪级工资主要体现工作人员的工作表现和资历;绩效工资主要体现工作人员的实绩和贡献;津贴补贴属于特殊岗位津贴补贴和边远艰苦地区津贴补贴.岗位工资和薪级工资为基本工资,属于工资的纯保障性部分[4].根据上文分析,我们暂将高等学校绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分,那么,二者的比例关系可以通过求解基础性绩效工资占绩效工资的比例

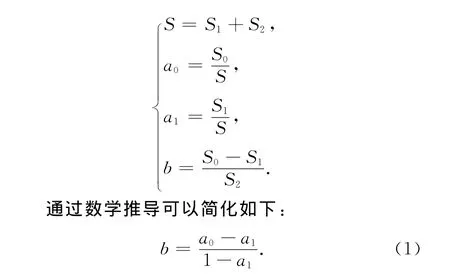

本文将高等学校岗位绩效工资定义为教职工收入的“工资总额”,将基本工资(岗位工资与薪级工资)与基础性绩效工资定义为“保障性工资”,相关概念用符号假定如下:S:工资总额,S0:保障性工资,S1:基本工资,S2:绩效工资,S3:基础性绩效工资;a0:保障性工资占工资总额的比例,a1:基本工资占工资总额的比例;b:基础性绩效工资占绩效工资的比例.那么,我们可以得到推导高等学校绩效工资基本构成的数学方程式:

(1)式就是高等学校绩效工资基本构成模型,表明基础性绩效工资占绩效工资的比例b与保障性工资占工资总额的比例a0、基本工资占工资总额的比例a1具有一定的函数关系,只要a0或a1发生变化,b应随之按这一函数规律发生变化.其中,a0可以通过薪酬理论结合市场调查取得经验值,a1可以通过数据统计测算而得.考虑到高校教师属于知识密集型职业的特点,参考高科技企业和国外高等学校的有关比例,若设定我国高等学校教职工保障性工资收入占工资总额的比例a0为70%左右,而有关统计表明全国高校教职工基本工资占工资总额的比例a1为23% 左右[2],则根据(1)式可以计算出,当前高等学校基础性绩效工资占绩效工资的比例b应为60%左右.

3 变化分析

根据上述绩效工资基本构成比例模型,可以分析基础性绩效工资占绩效工资的比例b随着保障性工资占工资总额的比例a0和基本工资占工资总额的比例a1的变化而发生变化的情况.主要有下面三种变化情况:

3.1 a0保持不变,b随着a1变化的情况

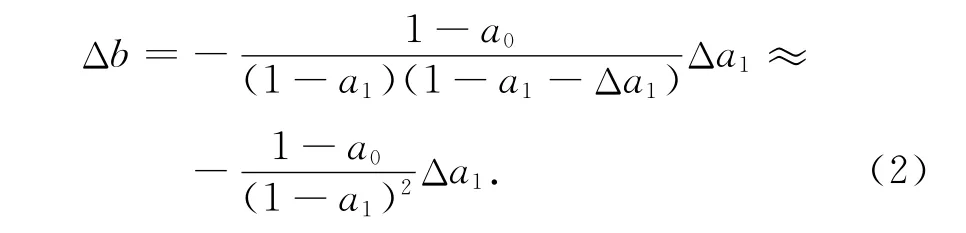

(1)式通过数学推导后,可得到

(2)式表明,在保障性工资占工资总额的比例a0保持不变的情形下,基础性绩效工资占绩效工资的比例b随着基本工资占工资总额的比例a1的变化而反向变化.假设取a0为70%,可以计算出,若a1降低1个百分点,则b应提高约0.533个百分点;反之,若a1提高1个百分点,则b应降低约0.533个百分点.

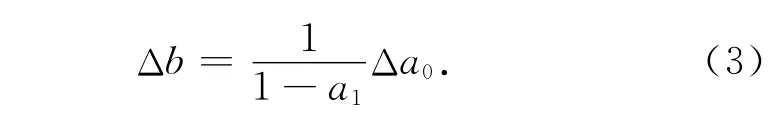

3.2 a1保持不变,b随着a0变化的情况

(1)式通过数学推导后,也可得到

(3)式表明,在基本工资占工资总额的比例a1保持不变的情形下,基础性绩效工资占绩效工资的比例b随着保障性工资占工资总额的比例a0的变化而正向变化.假设取a1为25%,可以计算出,若a0提高1个百分点,则b应提高约1.333个百分点;反之,若a0降低1个百分点,则b应降低约1.333个百分点.

3.3 a0与a1同时变化,b随着a0与a1变化的情况

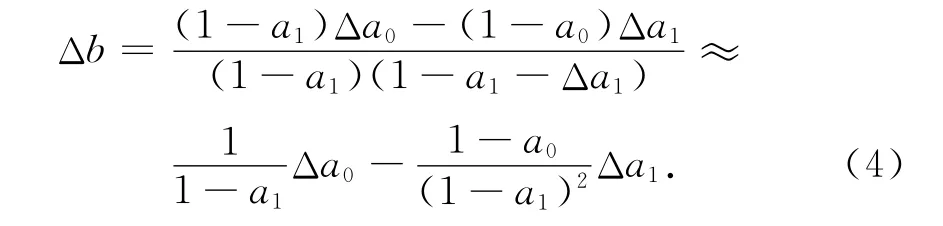

(1)式通过数学推导后,还可得到

(4)式表明了基础性绩效工资占绩效工资的比例b随着保障性工资占工资总额的比例a0与基本工资占工资总额的比例a1同时变化而变化的情况.假设a0=25%,a1=70%,则可以计算出,若a0、a1同时提高或降低1个百分点,则b相应地提高或降低约0.8个百分点;若a0降低1个百分点,而a1提高1个百分点,则b约降低1.867个百分点;反之,若a0提高1个百分点,而a1降低1个百分点,则b约提高1.867个百分点.

4 政策建议

高等学校教师的高智力资本特征及其绩效评估的复杂性共同决定了高校工资制度必须保证其行业较高的外部竞争力,即教师的最低收入应高于社会各行业平均薪资水平.同时,高等学校教师的职业特点,决定了高校的工资制度必须体现保障优先原则,即高校教师需要稳定的、有保障的经济收入以提供职业安全感和稳定氛围,只有在保障充分的基础上才能进一步考虑激励有效的问题,保障性工资比例过低意味着保障不足,过高则意味着激励低效.这就决定高校教师薪酬构成应以岗位性工资为主,而绩效工资只能作为辅助形式,在总工资中的比例不宜太大[5].

国内外高校薪酬制度实践情况也证实了这一点.美国等经济发达国家高等学校教师的薪酬一般由基本工资、绩效工资(或奖金)和福利3部分构成,通常基本工资占总收入的55%~60%,福利占30%~35%,绩效工资只占5%~15%,如果剔除福利因素,绩效工资占基本工资和绩效工资之和的8%~22%,反映了高校教师职业特点与工资稳定性的内在联系[6].从我国原高校津贴制度实施情况来看,相关学者通过对我国部分高等学校津贴补贴情况进行统计分析,发现国家基本工资部分只占工资性收入总量的23%左右,而体现教职工生活保障、岗位职责、业绩奖励的应纳入绩效工资总量的各类津贴补贴占比71%左右,且其固定部分和浮动部分的平均比例分别为65%和35%,当然不同的学校也有所差异[2].

对于绩效工资中基础性部分和奖励性部分的比例关系,国家对不同类型事业单位的规定不一样,如义务教育学校已经明确规定基础性部分占70%[7],而公共卫生与基层医疗卫生事业单位明确为60%~70%[8].但高等学校不同于公共卫生与基层医疗卫生事业单位,也不同于义务教育学校,需要结合高等学校实际合理确定二者的比例关系.因而提出以下建议:1)将高等学校绩效工资细分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两大部分;2)将教职工保障性工资占工资总额的比例统一规定为70%;3)根据所统计的高等学校教职工基本工资总额占工资性收入总量的比例为25%左右,规定规范后的高等学校绩效工资总量是基本工资的3倍左右;4)规定高等学校基础性绩效工资占绩效工资的比例为50%~70%,平均水平原则上为60%.

当然,高等学校绩效工资基础性部分和奖励性部分比例关系的确定应该坚持分类管理原则.在不同地区、不同类型、不同层次和不同绩效的高等学校之间,国家应该考虑经济发展水平、绩效工资经费渠道、对国家的绩效贡献等因素确定某高校的具体绩效工资总量及其基本构成比例.而在学校层面,不同类型的学校甚至同一范围内的学校可以有所不同,应该基于本校发展战略目标,通过统计测算出的本校教职工基本工资占工资总额的比例,运用上文构建的绩效工资基本构成模型推算出适合学校实际的具体绩效工资构成比例.在高校内部不同院系之间,可以根据学校与院系的分配权限划分、岗位性质、学科特点等因素测算出各院系基础性绩效工资占绩效工资总量的具体比值.例如,对于以科研为主或创收能力较强的教学科研单位,一般单位的分配自主权较大,基础性绩效工资所占比例可向50%靠近;对于以教学为主或创收能力较弱的教学科研单位,则基础性绩效工资所占比例可向70%靠近.在高等学校内部不同岗位之间,由于岗位性质、工作职责等方面的差异,绩效工资的结构比例也应有所区别.例如教师岗位中,教学型教师的基础性绩效工资与奖励性绩效工资的比例可以确定为6∶4,教学科研型为5∶5,科研型为4∶6;非教师专业技术、管理岗位强调履行基本岗位职责,并应相对突出一些工作绩效,则可规定其基础性绩效工资与奖励性绩效工资的比例为6∶4或者7∶3,而工勤技能岗位主要强调履行基本岗位职责,其构成比例可以规定为7∶3.

为了明确高等学校绩效工资两大部分的具体构成内容并处理好彼此的比例关系,首先应该理顺学校内部事业收入分配体制、机制和相关制度,认真清理并规范现有各种津贴补贴,包括国家工资中统一发放的需要规范的津贴补贴项目和学校自主发放以及校内各二级单位自主发放的各种津贴、补贴和奖金,应该摸清各种形式津贴补贴的收入来源、支出去向、账户情况和实际发放水平,取消资金来源不合法、不合规的项目.随着人事制度改革的跟进和深化,各高等学校应进一步规范收入分配秩序,完善分配激励机制,调整好收入分配中基础性部分和奖励性部分的比例关系,使得工资的保障性和激励性趋于平衡,体现出国家对于绩效工资的宏观调控作用,从而使绩效工资制度能更好地发挥激励作用.

[1]林 健.大学薪酬管理——从实践到理论[M].北京:清华大学出版社,2010.

[2]刘婉华,陈 娟,刘敬孝,等.高等学校绩效工资项目设置与结构比例研究[J].中国高等教育,2010(9):49-50.

[3]陈水生,邓子胜.地方高校绩效工资项目设置与结构研究[J].五邑大学学报:社会科学版,2010,12(4):87-90.

[4]人力资源和社会保障部、财政部、教育部关于印发《高等学校、中小学、中等职业学校贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉三个实施意见》的通知(国人部发[2006]113号)[EB/OL].[2006].http://www.1380.net.cn/news_view.asp?id=833.

[5]夏茂林.高校推行绩效工资制度的理论考量与实践审视[J].教育科学,2010,26(4):53-57.

[6]付遥遥,吴 旦.美国研究型大学学术人员薪酬管理制度的研究与借鉴[J].复旦教育论坛,2007,5(5):68-75.

[7]国务院办公厅转发人力资源和社会保障部、财政部、教育部《关于义务教育学校实施绩效工资指导意见的通知》(国办发[2008]133号)[EB/OL].[2008].http://wenku.baidu.com/view/c65c960f76c66137ee0619aa.html.

[8]人力资源和社会保障部、财政部、卫生部《关于印发公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资的指导意见的通知》(人社部发[2009]182号)[EB/OL].[2009].http://wenku.baidu.com/view/68e3a5c42cc58bd63186bd89.html.