在心理健康教育中推进我国青少年社会主义核心价值观的内化

张凡迪,范立国

(沈阳大学 师范学院,辽宁 沈阳 110044)

在心理健康教育中推进我国青少年社会主义核心价值观的内化

张凡迪,范立国

(沈阳大学 师范学院,辽宁 沈阳 110044)

运用《青少年社会主义核心价值观量表》对1 200多名青少年进行社会主义核心价值观认同现状问卷调查,得出了我国青少年社会主义核心价值观认同的发展特点。在此基础上,结合青少年不同亚阶段的心理发展规律,提出了在心理健康教育中,应围绕自我意识、社会思维及社会性需要等方面来提高青少年的心理素质,促进青少年社会主义核心价值观的内化。

青少年;社会主义核心价值观;心理健康教育;内化

“构建社会主义和谐社会”是党的十六届四中全会提出的一项主要任务,建设和谐社会是走中国特色社会主义道路的本质要求。和谐社会,应该是每一个人都得到关爱的社会。对人的关爱应该不是抽象的,而是具体实在的,应该是既有物质的也有精神的。和谐社会固然应该关注并尽力改善人的现实生活状况,但还必须重视并真切地关怀人的精神生活和价值追求。随着经济发展、生活改善,人们精神生活层面的问题,包括道德缺失和内心不和谐的问题等日益突出,令人关注。这些现象都与价值观念错误、价值观迷失方向有关。因此,在和谐社会建设中重视对社会成员的价值关怀,努力为每个人的生存和发展提供一个由核心价值观导向的精神家园是非常必要和重要的[1]。

价值观的萌芽、产生、发展与稳定主要是在青少年阶段,因此,各国都非常重视青少年的价值观教育。1986年的《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》中提出要“形成有利于社会主义现代化建设和全面改革的舆论力量、价值观念”的问题。此后,党的十四大报告中,进一步提出要“树立正确的理想、信念和价值观”。2005年春,在全国政协社会科学界联组会议上,胡锦涛总书记向社会科学界提出了“提炼共同价值观”的任务。2006年10月,党的十六届六中全会提出了建设社会主义核心价值体系的号召。随后,胡锦涛总书记在《在纪念长征胜利七十周年大会上的讲话》中明确提出了“要在全体人民中牢固树立社会主义核心价值体系”。党的十七大报告进一步提出,要“建设社会主义核心价值体系,增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力”。今天,就我国的价值观体系建设而言,就是要使社会主义核心价值观成为社会的主流价值观。就我国青少年的价值观而言,就是要使社会主义核心价值观成为青少年的主流价值观。我国青少年对社会主义核心价值观的认同现状如何,如何在心理健康教育中促进当代青少年内化社会主义核心价值观是本文主要探讨的两方面问题。

一、研究方法

1.样本概况

本文调查研究始于2010年9月,2010年11月完成,问卷发放的对象为青少年。本文采用西方心理学关于青少年期的概念,即青少年期是指从青春发育期开始直至完成大学学业这一发展阶段,一般认为11~21岁。把青少年期进一步划分为3个亚阶段:①青少年初期(11~14岁),相对于初中教育;②青少年中期(15~18岁),相对于高中教育;③青少年末期(18~21岁),相对于大学教育[2]。本次问卷调查了辽宁省多所初中、高中、大学学生,共发放问卷1 294份,回收有效问卷1 204份,有效回收率为93%。其中:初中学生274人,有效率为22.8%;高中学生260人,有效率为21.6%;大学生670人,有效率为55.6%(其中本科学生519人,有效率为43.1%;高职学生151人,有效率为12.5%);男学生493人,有效率为40.9%;女学生711人,有效率为59.1%。

2.研究工具

本次研究采取问卷调查为主,个案访谈与座谈会为辅的方法。主要采用《青少年社会主义核心价值观量表》,该问卷共75道问题,包括政治价值观、社会价值观、发展价值观、国家价值观、荣辱观5个分量表,共18个因子。量表中每个题目都是从不同角度对社会主义核心价值观的多维描述,采用5级计分(1为完全不认同,2为比较不认同,3为不确定,4为比较认同,5为完全认同)。经效度检验,此量表具有较好的信度和效度[3]。本次研究调查所得数据经梳理后,使用 SPSS 17.0进行了相关数据分析。

二、我国青少年社会主义核心价值观认同现状

1.我国青少年社会主义核心价值观认同总体水平

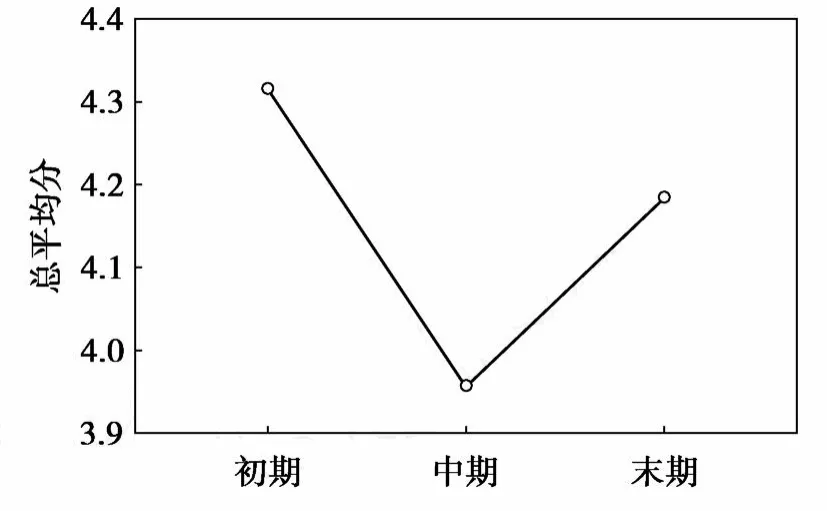

为了解青少年不同发展阶段社会主义核心价值观的认同状况,对参加本次调查的所有被试的《青少年社会主义核心价值观量表》的得分情况进行统计。其中,最高分为5分,最低分为1分,中等临界值为3分。得分越高说明其社会主义核心价值观越积极明确,得分越低说明其社会主义核心价值观越消极含糊。根据统计结果,所调查的所有被试社会主义核心价值观的总平均分为4.172 2,高于中等临界值,居中等偏高程度。因此,从总体上看,我国青少年社会主义核心价值观呈现比较明确积极的状态。5个分量表的得分从多到少依次为:国家价值观>发展价值观>社会价值观>荣辱观>政治价值观。在青少年不同的亚阶段社会主义核心价值观认同水平也有显著的差异。如图1所示:青少年初期的社会主义核心价值观认同程度最高,青少年末期的社会主义核心价值观认同程度次之,而青少年中期的社会主义核心价值观认同程度最低。

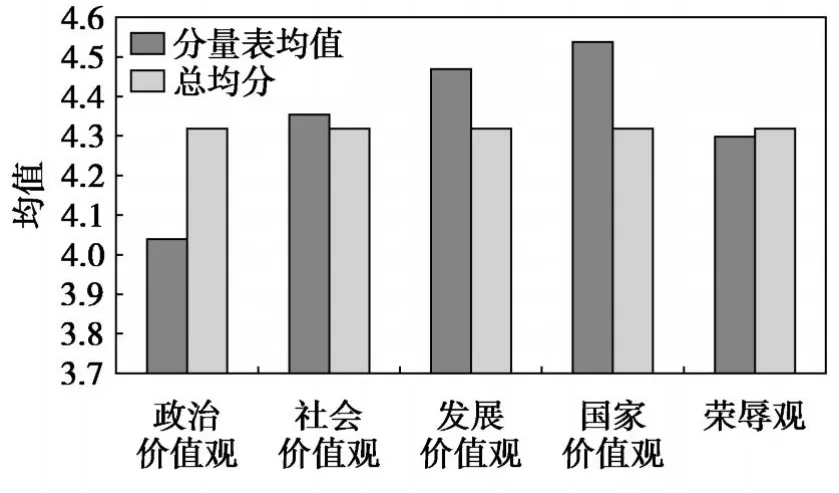

2.青少年初期社会主义核心价值观认同状况

从图1可以看出,我国青少年在不同发展阶段对社会主义核心价值观的总体认同程度是在不断调整变化的,其中以青少年初期认同程度最高。如图2所示,5个分量表均分均超过4分(最低的政治价值观均值为4.04)。社会主义核心价值观的5个分量表得分趋势与总体相同,依次为:国家价值观>发展价值观>社会价值观>荣辱观>政治价值观。国家价值观、发展价值观和社会价值观高于青少年初期的总体均值,政治价值观与荣辱观低于总体均值,其中政治价值观最低。在政治价值观的4个因子中,以邓小平理论得分最低(M=3.04,S=0.794)。

图1 青少年不同亚阶段社会主义核心价值观认同程度图

图2 青少年初期社会主义核心价值观各分量表得分图

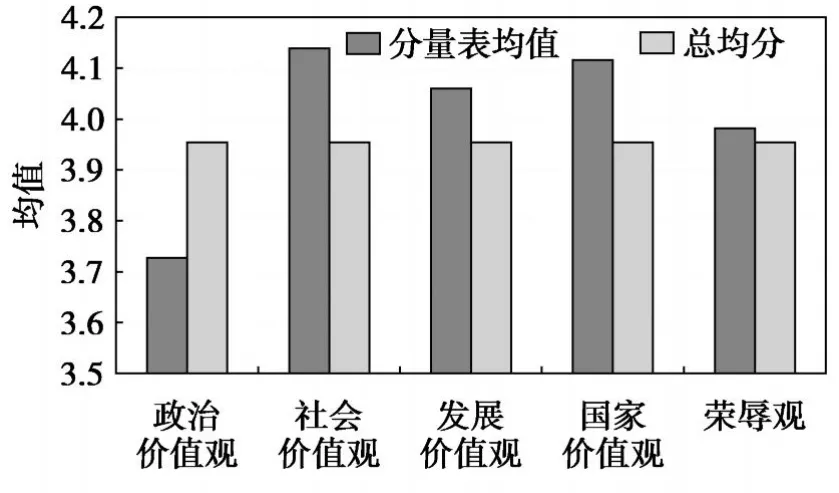

3.青少年中期社会主义核心价值观认同状况

青少年中期社会主义核心价值观的总体认同程度最低(M=3.96)。与青少年总体和青少年初期不同的是,青少年中期对社会价值观的认同程度最高,如图 3所示。在认同程度最低的政治价值观分量表中邓小平理论因子得分最低(M=2.88,S=0.691),甚至低于理论中值3;在认同程度最高的社会价值观分量表中精神文明因子得分最高(M=4.48,S=0.68)。

图3 青少年中期社会主义核心价值观各分量表得分图

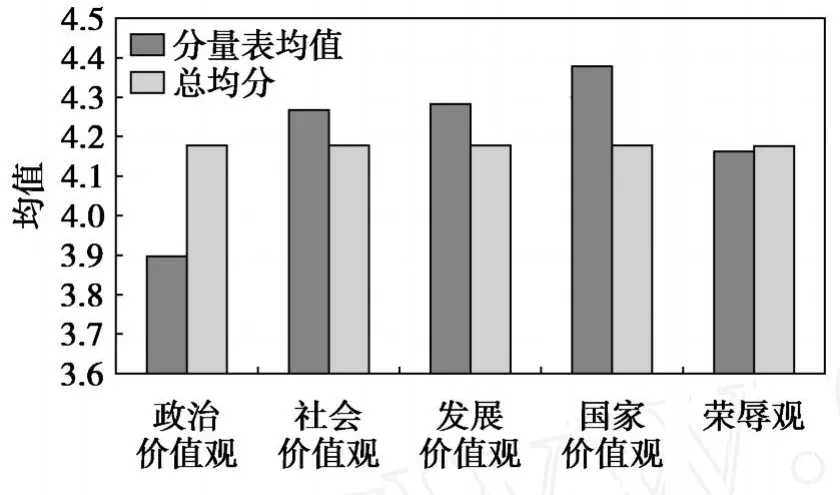

4.青少年末期社会主义核心价值观认同状况

青少年末期社会主义核心价值观的认同程度有所回升(M=4.18,S=0.483)。对各个分量表的认同趋势与总体相同,见图4。在认同程度最高的国家价值观分量表中,和平统一因子得分最高(M=4.56,S=0.593);在认同程度最低的政治价值观分量表中邓小平理论因子得分最低(M=2.93,S=0.713)。

图4 青少年末期社会主义核心价值观各分量表得分图

三、心理健康教育在青少年社会主义核心价值观教育中的作用

作为社会发展的主旋律的国家发展、和谐和稳定,都离不开核心价值观及其相应核心价值观体系的导引。社会主义核心价值观正是建设和谐文化、巩固社会稳定的思想道德基础。因此,如何使社会主义核心价值观成为我国青少年的主流价值观是社会主义稳定和长期发展的首要问题。从本次调查的结果和以往相关研究的结果得出,我国青少年对社会主义核心价值观的认知认同程度是较积极明确的。但同时我们必须正视的事实是:青少年对社会主义核心价值观虽然有所认知和认同,但还没有完全转化为自己的行为,存在着知与行的矛盾[4]。

美国社会心理学家凯尔曼将价值观内化过程描述为3个阶段:由外在压力造成的而非真心实意的服从阶段,自愿接受的同化阶段及从内心深处相信并纳入自己的价值体系且外化为自己的行为规范去指导自己的言行的内化阶段。目前,我国青少年对社会主义核心价值观大多停留在知道、接受阶段,很难达到真正内化价值取向指导自己的行为而“做到”的程度。其中最主要的原因是青少年在实际生活环境中缺乏一种使他们由“知”变“行”的持续力量——张力。核心价值观的内化是需要一个系统或者一个体系的合力方能实现的。在宏观的系统中需要社会、学校、家庭和学生自我形成合力;在微观的层面应从青少年的心理发展水平出发,具体化为青少年能够接受且乐于接受的形式、内容与方法。这样才能如党的十七大报告所指出的:“切实把社会主义核心价值体系融入国民教育和精神文明建设全过程,转化为人民的自觉追求。”[5]

我国十分重视发挥思想政治课在青少年学生价值观教育中的主渠道作用,但忽视拓宽人文社会科学教育、法制教育、专业教育、心理健康教育甚至包括仪式、活动等隐性课程的价值观教育功能,更忽视以此形成的多重互补的价值观教育合力。教育部在1999年8月颁布的《关于加强中小学心理健康教育的若干意见》中将心理健康教育表述为根据学生的生理、心理发展特点,运用有关心理教育的方法和手段,培养学生良好的心理素质,促进学生身心全面和谐发展和素质全面提高的教育活动。个体的和谐发展是社会和谐的基础,个体的内在和谐是受内在的核心价值观念支撑的,人的自由全面发展正是社会主义最高价值观的体现。因此,我们应充分重视挖掘心理健康教育在加强推进青少年在价值观内化过程中的作用,引导青少年不断地接受社会主义核心价值观并把其内化为自己的价值观念,逐步形成自身的价值结构和独立健康的人格。

社会主义核心价值观的教育不能仅凭纪律约束。青少年都有自己主体性的独特个体,在不同的年龄阶段有不同的心理发展水平。核心价值观教育必须遵循个体的心理发展规律。在不同发展阶段,针对其生理与心理特征进行相应的系统连续的引导,才能取得最佳的效果[6]。

自我意识、社会思维和社会性需要的发展是价值观的心理前提,但这三者的发展不是完全同步的。在青少年发展的不同亚阶段,这三方面的发展速度和特点有差异,这也是在进行心理健康教育中应重点考虑的。

1.青少年初期的心理特点与心理健康教育

青少年初期是个体生命中一个极为特殊的时期。此阶段个体的生理发育十分迅速,但其心理发展的速度则相对缓慢,心理水平尚处于从幼稚向成熟发展的过渡时期,这样,个体的身心就处在一种非平衡状态,引起种种心理发展上的矛盾。

这一时期个体的智力发展,按照 Piaget关于个体智力发展年龄阶段的划分,正处于“形式运算阶段(12~15岁)”。朱智贤也认为,处于这一阶段的初中生思维活动的基本特点是抽象逻辑思维已占主导地位,但有时思维中的具体形象成分还起作用。与初中生心理发展的矛盾性特点相呼应,在初中生的思维品质中也显示出明显的矛盾性,主要表现为在思维创造性和批判性明显增加的同时,思维中的片面性和表面性的表现依然突出。

在初中生的情绪表现中,也充分体现出半成熟、半幼稚的矛盾性特点。随着初中生心理能力的发展和生活经验的扩大,其情绪的感受和表现形式不再像以往那么单一了,但还远不如成人的情绪体验那么稳定,表现出明确的两面性。

这一阶段最突出的是个体自我意识发展的第二飞跃期,个体的内心世界逐渐丰富,经常沉浸在关于“自我的”思考和感受中。也恰是由于这一点,导致了他们个性上的主观偏执性。反抗心理是初中生普遍存在的一种个性心理特征。这种特征主要表现为对一切外在力量予以排斥的意识和行为倾向。

在此阶段心理健康教育的重点是帮助学生认识自己身心的成长变化,理解自己在独立性和依赖性方面的矛盾,调节自己的情绪情感。对未来的教育和职业方面的偏好和目标有进一步认识,对自己的个性、能力的特点有更多了解,形成良好的自我同一性。

结合本阶段的心理特点和心理健康教育重点,在认识自我的教育过程中可考虑重点推进荣辱观的价值观塑造,在职业和教育偏好认识中重点推进国家价值观和发展价值观、社会价值观和政治价值观的认知。

2.青少年中期的心理特点与心理健康教育

青少年中期的高中生认知结构的完整体系基本形成,认知的核心成分——思维能力——更加成熟。辩证思维是人类思维的最高形式,高中生辩证逻辑思维的发展与初中生有质的区别,辩证推理能力有很大的提高。这种思维的成熟及自我意识的明显增强,使高中生已经开始思考人生的问题,如“人为什么活着”“人活着的意义是什么”“人应该怎样活着”,尤其是到高二、高三阶段接触到升学就业选择时,这类思考就更主动和经常。

与初中生相比,高中生的心理发展越来越多地受到社会的影响。他们对社会现实中的很多现象都感兴趣,喜欢探听新鲜事,希望像大人一样对周围的问题作出褒贬的评论,对社会活动的参与日益活跃,喜欢“假如我是校长”这类角色扮演活动。对自治、自理、自立、自行结社、创办协会及刊物等的要求,充分表明了他们思考问题已远远超出了学校的范围,做集体、国家主人的思想日益强烈,尤其是对未来生活道路的选择,成为他们意识中的重要问题,社会责任感和使命感日趋增强。我们的调查结果也证实了这一点,在此阶段的学生社会价值观认同程度最高。但他们常常为显示自己的成熟和力量而固执于片面性的观点,因此发展中表现出动荡性的特点。这也是我们前部分的调查中青少年中期学生社会主义核心价值观的认同程度低于初期和晚期的一个重要原因。

别林斯基曾说过:“青年期也就是向成年过渡的时期,这种过渡往往总是分裂、不调和的……一个人已经不满足于自然的意识和朴素的感觉,他想知道得更多。可是因为他在获得令人满意的知识之前,必须经过千百次的迷误,必须对自己做斗争,所以他也有蹉跌的时候。这一点无论是对于个人还是对于人类,都是一个确定不移的法则。”[7]所以,在这个阶段我们应该对学生可能出现的问题有正确的对待,适时地在社会实践中进行价值观教育,推进社会主义核心价值观中的社会价值观、发展价值观与国家价值观教育,将学生个体发展与国家发展联系起来,共同发展。在心理健康教育中积极运用角色扮演、团体训练等方式,在引导学生发展社会化思维的过程中对其政治价值观和荣辱观进一步澄清。

3.青少年末期的心理特点与心理健康教育

青少年末期的大学生在生理发展上基本成熟,但心理发展并未达到真正成熟的水平。他们智力水平良好,抽象逻辑思维高度发展,辩证性思维日益提高,发散性思维有新发展,对问题的思考不限于寻求原因与结果的逻辑关系,而是把由经验决定的合理性判断也引入思考过程中,并把它当做重要的标准来使用。

在这一阶段,大学生的自我同一性同中学生相比,已更趋完善。虽然自我同一性在中学生时期就已经形成,但根据埃里克森的观点,人在依照社会需要、个人期待和年龄而改变自我行为的同时,会努力保留自己内心的同一感。同自我同一性的发展特点相联系,大学生的价值体系也已经稳定地建立起来了,尽管这并不代表他们的价值观都是由理性来决定的。

对处于此阶段的无论是进入高等学府的大学生,还是步入社会就业的青年,他们所学习的专业或所担任的工作,其社会任务的性质均已比较确定,它在社会生活中具有何种作用和意义,也越来越明确。这种社会性需要的发展为形成稳定的价值观体系奠定了现实的基础,因而这一阶段可以看成价值观形成的“危险期”[8]。

在大学生心理健康教育中最突出的问题是围绕着现实与理想化的冲突展开的,进行相应的环境适应教育、人际关系指导、人格健康教育和职业教育。在强化理论指导的同时,要从实际出发,承认大学生价值观的多元存在,但必须明确的是要由社会主义核心价值观一元主导。同时把握热点问题,结合社会实际,运用灵活多样的形式(如心理讲座、讨论、答辩、拓展训练、演讲等)给予及时的分析与有力的引导。尤其是在政治价值观、荣辱观的教育上,一味地要求他们怎样做常常会适得其反。积极地利用自我教育方法,引导他们通过优化自己的心理品质,提升和完善自身,可能会有更好的效果。

四、小 结

总之,青少年期是价值观萌芽、形成和稳定的关键阶段。在青少年的不同发展阶段具有不同的心理发展水平。青少年初期自我意识的飞跃发展、青少年中期社会思维的发展及青少年末期社会性需要的发展是青少年价值观形成的心理前提。

因此,要真正牢固树立青少年的社会主义核心价值观,就必须在内因与外因的合力下,在个体发展的不同时期,在遵循青少年心理发展规律的基础上,抓住其主要矛盾,使得系统、连续的各种教育与引导形成稳定的张力。只有这样,才能有效地促进青少年社会主义核心价值观的形成,使他们做到内心领悟、思想认同、行为落实。在这一综合体系中,心理健康教育由于其独特的教育目标、内容和方法,在促进我国青少年的社会主义核心价值观内化过程中应发挥不可替代的重要作用。

[1] 岑国桢.青少年主流价值观:心理学的探索[M].上海:上海教育出版社,2007:29.

[2] 刘文亮.我国青少年价值观研究综述[J].山西青年管理干部学院学报,2008(1):16.

[3] 李征澜.青少年社会主义核心价值观量表构念信效度及全国常模的制定[D].重庆:西南大学教育科学研究所,2010:21.

[4] 陈怀宝.大学、中专学生价值观教育现状研究[J].黄河科技大学学报,2007(1):101.

[5] 中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编[M].北京:人民出版社,2007:33.

[6] 吴莉,张杰,廖桂芳,等.大学生社会主义核心价值观教育心理接受机制研究文献综述[J].重庆交通大学学报:社会科学版,2010(2):8.

[7] 郑和钧,邓京华.高中生心理学[M].杭州:浙江教育出版社,1993:22.

[8] 黄希庭,郑涌.当代中国大学生心理特点与教育[M].上海:上海教育出版社,1999:114.

Promotion of Socialism Core Values Internalization in Young People of China in Mental Health Education

ZHAN G Fandi,FAN Liguo

(Normal School,Shenyang University,Shenyang 110044,China)

1 200 youth’s identity of the core valuesof socialism is investigated by questionnaire,using“The Scale of Young People’s Core Values of Socialism”.The characteristics of identity of young people’s core values of socialism are obtained.On this basis,with adolescent psychological development rules of different sub-stages,it puts forward that,in mental health education,people should focus on the aspects of selfawareness,social thinking and social need to improve the psychological quality of young people and promote the internalization of youth’s core values socialism.

youth;core values of socialism;mental health education;internalization

B 84;G 41

A

1008-9225(2011)02-0039-05

2011-02-26

教育部“纪念建党九十周年”专项课题(10JDJNJD195)。

张凡迪(1972-),女,辽宁沈阳人,沈阳大学教授。

【责任编辑:刘晓鸥】