基于地震折射剖面的菲律宾海板块15~20°N九州—帕劳海岭的地壳结构变化

A.Nishizawa K.Kaneda Y.Katagiri J.Kasahara

基于地震折射剖面的菲律宾海板块15~20°N九州—帕劳海岭的地壳结构变化

A.Nishizawa K.Kaneda Y.Katagiri J.Kasahara

得到了菲律宾海板块15~20°N之间4条垂直于九州—帕劳海岭(KPR)剖面的重合广角和多道地震反射数据。九州—帕劳海岭为晚始新世时期形成的残余岛弧,其下的地壳厚度沿走向由8km变至20km,并且总是大于西侧西菲律宾海盆和东侧帕里西维拉海盆的相邻洋壳厚度。4条剖面中地壳最厚的区域位于九州—帕劳海岭与冲之鸟礁接壤处,初步推断可能是下地壳增厚的缘故。没有明显的证据能证明,在伊豆—小笠原—马里亚纳岛弧共轭断裂对应部分之下有推测出的P波速度为6.0~6.5km/s的厚(>5km)中地壳层。我们的结果表明,15~20°N的九州—帕劳海岭之下的地壳,相对于报道有P波速度6.0km/s的中地壳层的更北部海岭地区而言,属于不太成熟的岛弧地壳。

九州—帕劳海岭 冲之鸟礁 西菲律宾海盆 地震折射 地壳结构

引言

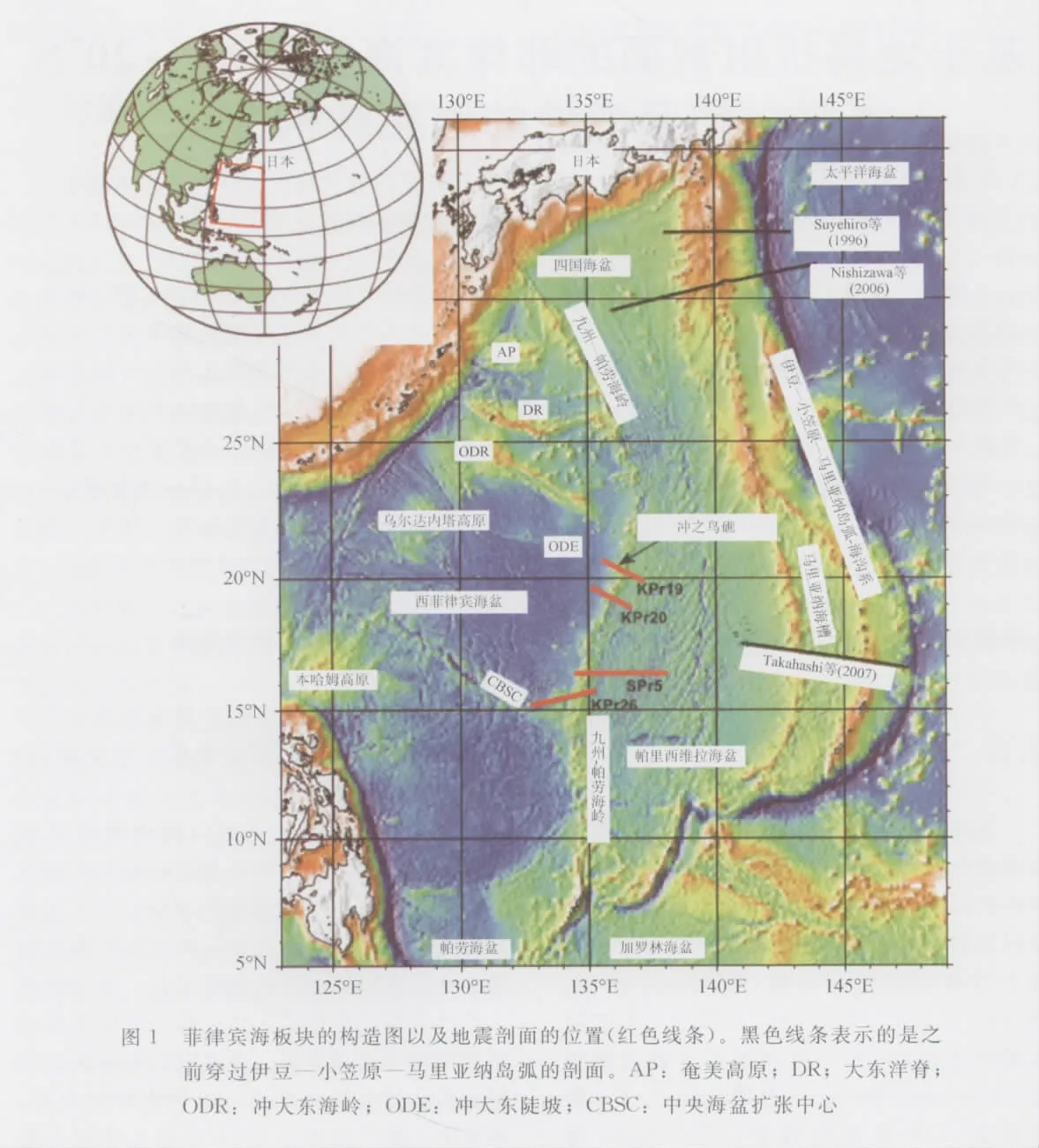

九州—帕劳海岭是一个靠近菲律宾海中部南北向伸展的深海高地(图1)。它被认为是在四国海盆和帕里西维拉海盆弧后扩张开始时从老伊豆—小笠原—马里亚纳(IBM)岛弧上分离出的残余岛弧(如 Okino et al,1999)。Suyehiro等(1996)在伊豆—小笠原岛弧的北部32°15′N处获得了P波波速模型,Nishizawa等(2006)在其南部30.5°N附近得到了P波速度模型。Takahashi等(2007)给出了17°N穿过马里亚纳岛弧的新的速度模型。以上的结果都表明,沿着走向这些地区的岛弧地壳没有明显的差异,岛弧的特征是,中地壳的P波速度为6.0~6.5km/s,厚度大致为5km,下地壳的P波速度为6.7~7.3km/s,厚度近似为8km,地壳总厚度近似为20km。然而最近对伊豆—小笠原岛弧更南部的30°N处的广角地震剖面的初步研究,揭示出沿该岛弧的地壳在厚度和平均波速上都存在着很大的差异(如Kodaira et al,2006)。

对九州—帕劳海岭地区的地震研究较少,所以我们对沿该海岭地壳结构的变化也相对知之甚少。对构造活跃的伊豆—小笠原岛弧与构造不活跃的九州—帕劳海岭残余岛弧的比较可以约束洋内弧的演化。由于西侧大东洋脊的存在使得九州—帕劳海岭北部的地壳结构变得很复杂,所以我们将地震折射剖面的位置安排在九州—帕劳海岭的中部。本文中,我们给出了2004年秋获得的4条剖面的结果。

1 调查及数据处理

此次地震调查包括了4条地震测线,这4条测线穿过了15~20°N九州—帕劳海岭中部和深海高地处,是海底地形高宽度存在典型差异的区域(图1)。所有穿过九州—帕劳海岭的剖面基本上都垂直于海岭,剖面长度从北向南依次是:KPr19为180km,KPr20为175km,KPr5为370km,KPr26为270km。由Tairikudana调查船提供的可控震源是一个由36支气枪组成的调谐阵列,总体积为8040立方英寸(132升)。多道地震(MCS)反射剖面的气枪阵以50m为间隔进行放炮(480道,6000m长的拖揽)。而在广角地震调查中对于每条测线,气枪阵基本上每200米放炮一次。我们总共使用200个海底地震仪(OBS),接收间距为5km。每个海底地震仪都配备三分量4.5Hz的地震检波器和水听器。从传感器上输出的数据以200Hz的采样率和24位的数据分辨率连续地记录到硬盘上。炮点和海底地震仪的位置由船上的GPS导航系统确定,但每个海底地震仪还会根据所记录的水波直接抵达的时间来重新定位。

海底地震仪显示的记录剖面经过了4~16Hz的带通滤波和预测反褶积(0-1交叉,预测步长为600ms),局部的倾斜叠加增强了信噪比。在这些记录剖面上拾取折射和反射信号的走时。初始速度模型由多道地震数据约束的上沉积层建立。使用Korenaga等(2000)的tomo2d层析成像反演规范反演二维速度模型的初至时间。在反演中,最初假定岩浆岩地壳为水平均匀的模型。然后,通过增加输入走时数据的偏移极限构建了从更浅到更深地壳的速度模型。在基于所有4条剖面得到的速度模型中,水平网格间距是0.5km,垂直网格间距根据关系式0.05[0.01×深度(km)]1/2随着深度逐渐增加。

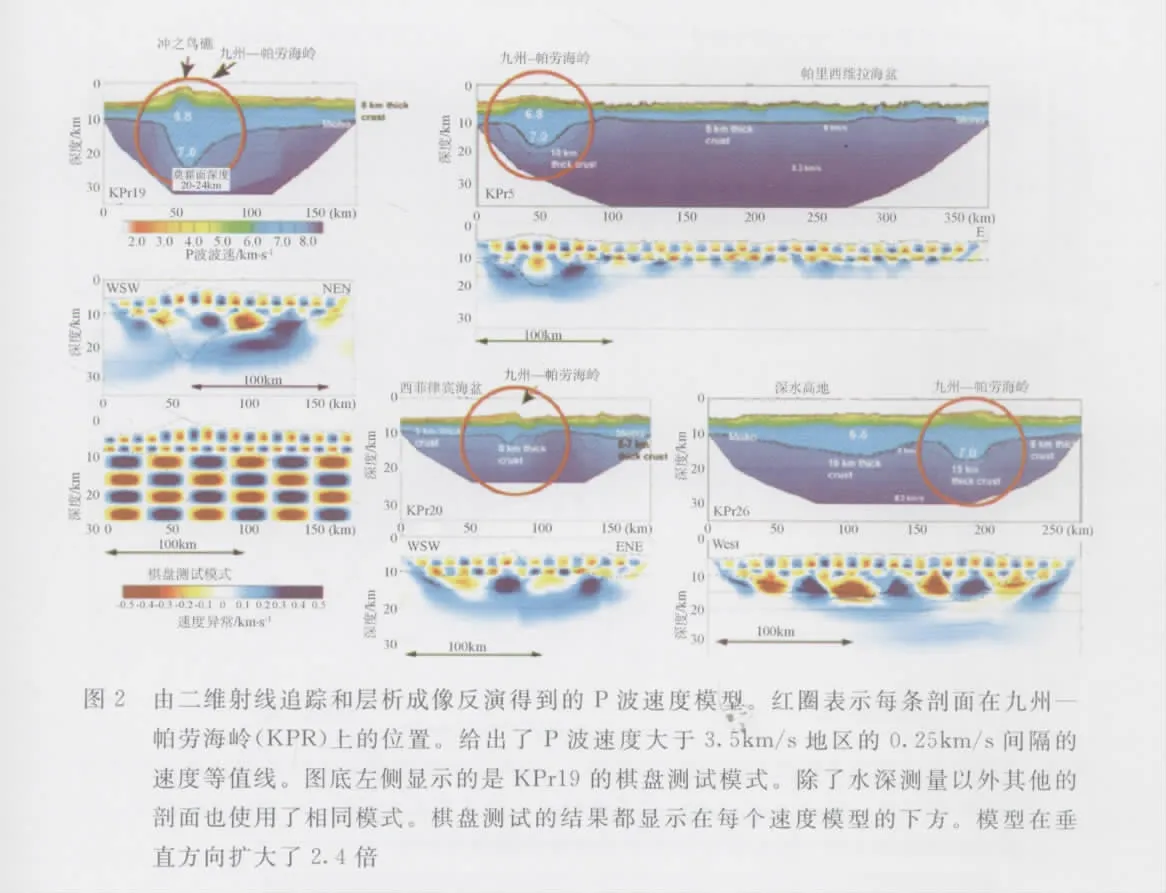

用棋盘测试检测了我们速度模型的分辨率。通过为最终想得到的上地壳模型增加水平尺度为10km,垂直尺度为2.5km和±0.3km/s的最大振幅的正弦异常来建立参考模型。在下地壳中,以水平30km×垂直5km为一单元,最大速度扰动为±0.5km/s。在图2中给出了棋盘速度异常模式。当莫霍面深度小于15km时,很好地恢复了地壳速度异常模式。

我们使用二维射线追踪法进行正演,去模拟在远偏移处反射波的到达和低振幅的折射信 号 (Fujieet al,2000;Kubotaet al,2005)。使用层析成像模型作为射线追踪的初始模型,然后通过试错法来改善射线追踪模型。在必要时,我们使用射线追踪模型作为反演的初始模型并确认结果。图2中展示的最终速度模型是正演模拟的结果,对于最终的射线追踪模型我们也进行了棋盘测试。在最后阶段,用有限差分法,即E3D(Larsen and Schultz,1995)计算得出二维合成地震图并与观测到的野外数据相比较。

2 结果

图2给出了P波波速模型以及每条剖面的棋盘测试结果。最终模型初至走时的观测值和计算值的平方根发生了配错,KPr19为60ms,KPr20为63ms,KPr5为71ms,KPr26为64ms。我们将从北向南逐一描述每个地震剖面。

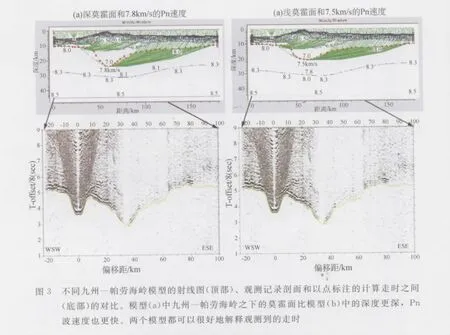

最北部的KPr19剖面穿过了研究区九州—帕劳海岭最浅最宽的部位(图1)。冲之鸟礁距剖面西端50km。速度模型表明该岛附近的地壳厚度为20km。然而棋盘测试对下地壳分辨不好。由于九州—帕劳海岭地壳厚度和海岭下方Pn速度之间的权衡,很难以任意精度确定莫霍面的深度。图3表示九州—帕劳海岭地壳基底两种不同模型观测记录剖面(底部)上的射线图(顶部)和计算走时(黄色点)。计算走时与观测走时之间的匹配在这两个模型中都很相似,表明莫霍面的深度在20~24km之间,Pn速度值在7.5~7.8km/s之间。其他的Pn速度值与观测的Pn波至时间并不匹配。PmP震相只在海岭两侧莫霍面深度都有变化和棋盘模式得到恢复的有限区域内观测到,但是并没有检测到来自地壳最深部的PmP信号。九州—帕劳海岭地壳中指示中/下地壳边界的强反射并没有在2个以上连续的海底地震仪上辨认出。

就KPr19剖面而论,西侧西菲律宾海盆和东侧帕里西维拉海盆(PVB)的地壳根据波速和波速梯度划分为两层,上地壳层的P波速度为2.0~6.8km/s,速度梯度较大,为每千米约1km/s,而下地壳层的P波速度为6.8~7.0km/s,速度梯度较小,为每千米0.1km/s。由于帕里西维拉海盆上的几台海底地震仪记录到了清晰的PmP波至,所以莫霍面的不连续性以速度跳跃的形式模拟出。地壳总厚度在6~7km左右。这个速度模型与正常洋壳的速度模型十分相似。

在4条剖面中,沿KPr20剖面的水深最深。在九州—帕劳海岭之下最深为8km的地壳厚度在4条剖面中也最薄,但仍然比两侧洋壳的地壳厚一些。除了剖面东端外,因为没有检测到PmP的波至,壳/幔边界模拟为过渡而不是速度突变。

九州—帕劳海岭位于KPr5剖面的西端。我们利用九州—帕劳海岭15km厚的地壳厚度和7.8km/s的上地幔波速推断了速度模型。沿着这条剖面,帕里西维拉海盆的平均地壳厚度仅为5km,离该剖面西端90km,即在九州—帕劳海岭与海底存在凹陷的帕里西维拉海盆的过渡带之下地壳厚度最薄。

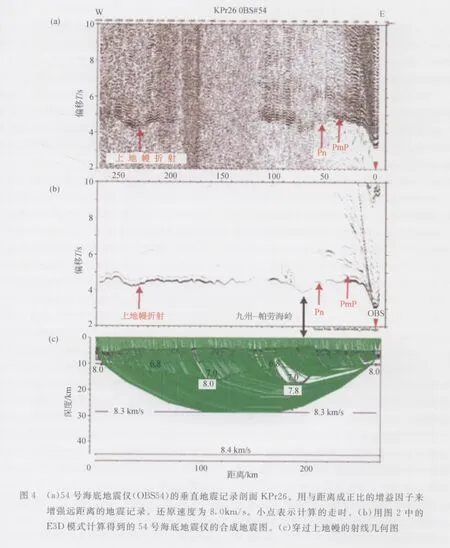

在KPr26剖面上,九州—帕劳海岭位于剖面的东侧,西侧存在另一深海高地。九州—帕劳海岭和西侧深海高地的地壳厚度均厚达15km,比正常的洋壳要厚很多。在该剖面两端的几台海底地震仪都观测到在超过200km偏移距处有大振幅的波至。图4显示了54号海底地震仪的记录剖面例子。观测到的振幅显示在250km以外振幅不断衰减,这一现象可以用上地幔速度梯度的变化来解释。我们用地幔速度梯度从小于28km深度的每千米0.02km/s下降到大于28km深度的每千米0.01km/s的模型来模拟这些大偏移的波至;在28.5km深度的P波速度为8.3km/s。

3 讨论

广角地震实验的结果表明,在15~21°N的九州—帕劳海岭下的地壳可以概括为上地壳的P波速度<6.8km/s,下地壳的速度梯度较大,为6.8~7.0km/s。研究区内九州—帕劳海岭的最大地壳厚度为8km到大致20km。在该海岭两侧(即西侧的西菲律宾海盆和东侧的帕里西维拉海盆)都已推断出正常洋壳的地震速度特征(如 Whiteet al,1992)。因此,九州—帕劳海岭的地壳厚度要比洋壳厚很多。沿该海岭地壳厚度最大处靠近九州—帕劳海岭与冲之鸟礁的接壤地带。近20km厚的地壳与伊豆—小笠原岛弧共轭断裂下的地壳厚度很接近(Suyehiroet al,1996;Nishizawaet al,2006;Takahashiet al,2007)。

九州—帕劳海岭下的地壳更厚主要是由于存在更厚的下地壳层。在我们的九州—帕劳海岭的剖面中并不存在代表伊豆—小笠原岛弧地壳特征的P波速度接近6.0km/s的厚中地壳(>5km)和中/下地壳边界处的速度不连续性。这个结果可能说明,沿九州—帕劳海岭中部的水深更深表明与报道(Shinohara,1999)有6km/s地层的九州—帕劳海岭北部相比此处存在着不成熟的岛弧地壳。九州—帕劳海岭下的中地壳更薄可能是由于其自身是从地壳不太厚的马里亚纳岛弧边缘断裂出来的。

尽管由于九州—帕劳海岭的宽度不是特别大,P波速度很难精确地确定,但要解释观测到的记录剖面,该海岭之下上地幔顶层的P波速度必须小于8km/s。这种较低的Pn速度与伊豆—小笠原岛弧地壳的很接近(Suyehiroet al,1996;Nishizawaet al,2006;Takahashiet al,2007)。在伊豆—小笠原岛弧地壳基底附近观测到的约7.2km/s的更高速度,在九州—帕劳海岭中部之下由于下地壳的射线密度低而无法清楚地识别出。

在KPr26剖面上超过200km偏移距处清楚记录到的大振幅信号,在帕里西维拉海盆沿SPr5剖面的几台海底地震仪也同样观测到。这些信号可以用上地幔24~29km深度速度梯度从每千米0.02km/s到小于0.01km/s的变化来解释。菲律宾海板块地幔顶层速度梯度的这种变化可能与2004年纪伊半岛近海地震(M=7.4)时检测到的地幔顶层20km深度的地震丛集有关(Sakaiet al,2006)。

译自:Earth Planets Space.2007.59:e17~e20

原题:Variation in crustal structure along the Kyushu-Palau Ridge at 15-21°N on the Philippine Sea plate based on seismic refraction profiles

(国家海洋局第二海洋研究所 张 洁译;韩喜彬校;吕春来复校)