关于作为义务来源中先行行为范围的探讨

曹小清

(陕西广播电视大学开放教育学院,陕西 西安 710068)

作为义务的来源指的是作为义务据以产生的根据,先行行为做为作为义务的发生根据之一,最早是由斯鸠贝尔提出的,它基于其生活的实际感觉和明白的法感情,提出先行行为也应成为作为义务的发生根据。在19世纪末20世纪初的德国,经过德国刑法理论学界与实务界判例的确认,先行行为义务便与之前费尔巴哈提出的法律义务、契约义务并称为作为义务的三大来源。

一、先行行为引起的义务的处理模式

先行行为引起的义务是指行为人先前实施的行为导致法律所保护的某种利益处于危险状态,而产生的防止危害结果发生的义务。关于先行行为引起的义务的处理模式,国外刑事立法与实务界有三种处理模式:

1、纯正不作为犯模式。即将违反先行行为引起义务的情形在刑法分则条文里直接作出规定,按照纯正不作为犯处罚。如俄罗斯刑法典规定:“犯罪人自己使被害人处于有健康或生命危险的状态之中,犯罪人有可能给予救助并未给予的,构成见危不救罪。”

2、不处罚模式。即不承认先行行为作为不纯正不作为犯罪的来源,也未以纯正不作为犯罪处罚之。如意大利刑法规定,除分则条文的个别规定外,原则上行为人本身的先行行为不能成为阻止危险义务的渊源,法律不承认这种渊源[1]。

3、不纯正不作为模式。将先行行为引起的义务作为不纯正不作为犯作为义务的来源。对违反先行行为的义务,按照不纯正不作为犯处理。具体又分为两类:一类是在刑法总则中明确规定了先行行为义务,如韩国、西班牙及我国台湾地区的刑法等。另一类虽然没有进行立法规定,但是在司法实务中却一直将其视为不作为犯罪的法律义务,如德国和日本刑法。

我国刑法总则中对先行行为作为义务没有明确规定,但是实践中一直将先行行为视为不纯正不作为犯罪的来源。正因为法律没有明确规定,先行行为的范围界定问题才成为研究先行行为义务并进而研究不纯正不作为犯罪的一个核心问题。

二、先行行为的范围界定

对于先行行为,我国刑法学界主要从先行行为是否限于违法行为、是否限于有责行为、是否限于作为以及是否包括犯罪行为等方面展开论述。

1、先行行为是否限于违法行为。刑法学界对此问题一直存在很大的争议,概括起来主要有四种观点:第一种观点认为先行行为应限于违法行为。前行为除必须具备导致结果发生之迫切危险外,尚需具备义务违反性,始足以构成保证人地位[2]。第二种观点主张先行行为不限于违法行为,还应包括合法行为。认为先行行为只要足以产生某种危险,就可称为不作为的义务来源,而不要求先行行为必须具有违法的性质[3]。第三种观点主张先行行为不限于违法行为,但是如果危险应由被害人自我负责,则为先前行为人不负作为义务。如台湾学者黄荣坚认为:基于法益保护的需求,制造风险的人不管有无违背义务,都必须控制风险。不过风险应由被害人自我负责,风险制造人不负保证责任[4]。第四种观点认为先行行为是否限于违法行为,难以抽象、一概认定,应该按照具体的事态、根据诚实的原则和公序良俗来判定[5]。

目前我国学者在论及这一问题时,一味强调不管违法与否,只要引起了法益迫切、具体的危险状态,行为人都具有作为义务,这样笼统的观点应予以修正。笔者认为,在我国的社会生活中,先行行为原则上可以为违法行为也可以为合法行为,但在被害人自我负责的场合,应排除行为人作为义务的存在。因此,上述第三种观点值得借鉴。所谓被害人自我负责的场合,具体表现在两种情形下:第一种是正当防卫的场合,如果行为人对不法侵害人进行正当的防卫行为,造成不法侵害人的生命、身体或者财产法益处于危险状态时,行为人不具有救助或者排除风险的义务。第二种:社会容许的合理的风险范围内,合理风险的部分应由潜在的被害人来吸收,制造风险的人不负有作为义务。

2、先行行为是否限于有责行为。先行行为究竟是否限于主观上故意或者过失的行为,学界也存在着两种观点:肯定说认为先行行为作为一种法律行为,必须反映行为人的意志,是基于一定的心理活动作出的能够引起刑事法律关系产生的行为。如果是人的无意识的外部举动,则不是刑法中的先行行为,因此先行行为必须出于故意或者过失,才能发生作为义务。此说在战后德国处于通说地位。德国联邦法院的判例中有如下判词可供引证:“遵守交通规则,且保持客观必要注意义务之汽车驾驶人,对于一个因自己重大过失行为而造成意外事故之受伤者,亦不具有保证人地位”。

否定说认为先行行为不限于有责行为,无责行为也应包括在内。即只要行为人的行为有导致危害结果发生的现实危险,就可产生防止危害结果发生的作为义务。至于行为人主观上有责或者无责,在所不问。英美刑法对此也基本采取否定说的立场,有时行为人对危险发生毫无责任,也会赋予行为人救助义务。我国大多数学者持此观点,鲜见有持否定说者。

笔者认为,在不纯正不作为犯中,刑法归责的对象是违反了作为义务的不作为行为,而非不作为之前的先行行为。先行行为是刑事义务的来源,是行为人负有实施防止某种损害结果发生的行为的根据,而非行为人违反刑事义务的行为,因此先行行为不属于刑事归责的范畴,根本不必考虑其是否是有责还是无责[6]。先行行为是否有责,与先行行为是否能够引起作为义务并无必然的联系。如果先行行为是无责行为,但是其造成法律保护的法益处于具体、急迫的危险状态时,从司法实践看,确实有承认先行行为可以是无责行为的必要。例如,某农民用铁叉挑晾麦草时,将一个躲在麦草堆玩捉迷藏的小孩扎伤,该农民明知孩子伤重不及时救治将会发生危险,但因害怕承担责任便收拾家具赶紧离开现场,后小孩流血昏迷死亡。在该案例中,该农民晾晒麦草并将小孩扎伤的行为是无责的,但是当小孩被其用铁叉扎伤后,生命安全处于危险急迫状态时,该农民不予救助,导致小孩死亡的行为,构成不作为形式的犯罪。

3、先行行为是否限于作为。关于这一问题,刑法理论上也存在着两种观点,一种观点认为先行行为在通常情况下都是作为,但并不限于作为,不作为也完全可以引起作为义务。我国台湾学者林山田曾举两例来说明先行行为也可以为不作为形式:一是携带装有子弹的手枪,于他人把玩时未加阻止,他人因手枪走火而死亡;二是机车载满润滑油发生车祸而倾倒,致使油洒路面,机车骑士未将路面及时清理,也没有设置警告标志,导致路过机车之骑士滑倒摔死[7]。

另一观点认为,先行行为不能为不作为形式,只能限于作为。先行行为只限于以积极行为来实施,而不能用消极的行为方式来实施,因为不作为犯罪属于违反一定的特定义务,这就必然是行为人因自己的积极行为,致有发生结果的危险时,才负有防止其发生的特定义务[8]。

目前,对于这一问题,我国学者莫衷一是,有持第一种观点认为先行行不限于作为行为,不作为也可为先行行为;也有持第二种观点认为先行行为只能限于作为行为的,持第一种观点的学者一般都只是重复林山田教授所举的案例,然后表明立场,没有进一步的说明理由。而持第二种观点的学者认为,先行行为本身的行为性质并不能必然的推出其范围包含了不作为,林山田教授的案例其实远不能说明不作为也能成为先行行为。在一、二案例中,先行行为并不是“未予阻止”和“未清除路面、未设立警告标志”,而是未妥善携带和发生车祸本身。后者才是导致行为人负有作为义务的来源[9]。

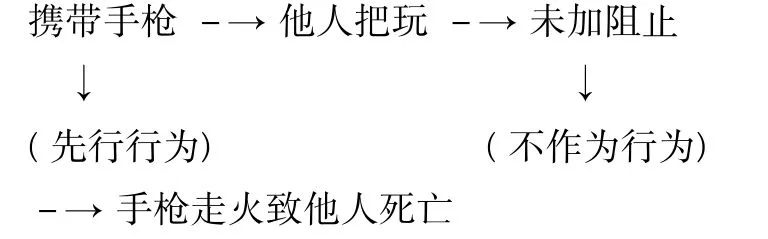

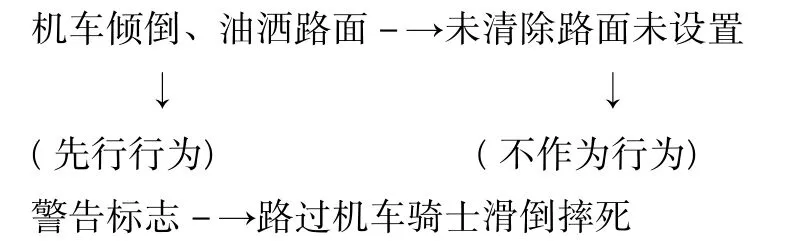

笔者认为,对这一问题的认识,可以从分析林教授的两个案例入手。我们可以用图表示如下:

案一:

案二:

通过如上的图解分析得知,这两个案例本质上仍然属于作为形态的先行行为引起的义务,并不是先行行为可以是不作为的例证,因为案例中自始至终只存在一个不作为行为,而这个不作为行为的先行行为是“携带手枪”和“机车倾倒油洒路面”的作为行为。

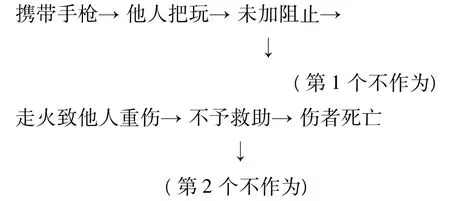

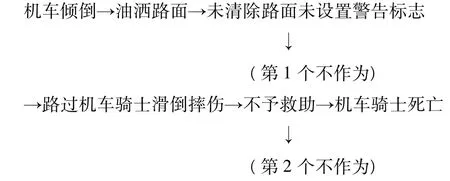

但是笔者认为如上的案例中,危害行为一下造成了定型结果,自然不存在防止危害结果发生的问题,但假设危害行为开始只是造成较轻结果,而且该较轻结果正向着更严重的结果转化时,行为人不采取救助措施,导致更严重危害结果发生,那情况又当如何呢?我们可以依旧使用图表进行分析:

案一:

案二:

在这次特别设置背景的案例中,分别存在两个不作为,其中第2个不作为的先行行为可以理解为对他人把玩手枪未加阻止和未清除路面未设置警告标志的第一个不作为。在这个意义上,认可先行行为包括不作为从逻辑上讲是成立的。但是,因为第一个不作为直接来源于先前的的作为行为,如未加阻止源于“携带手枪他人把玩”的行为,未清除路面、未设置警告标志源于“机车倾倒油洒路面”的车祸行为,如果依照扩张的先行行为概念来看,将之前的作为和一个不作为合并评价为一个作为行为,理论上似乎更加顺畅,在实践中也更容易理解。

4、先行行为是否包括犯罪行为。如果先行行为已经构成犯罪,那么还能否引起作为义务?犯罪行为是否可以为先行行为,在理论界是又一个引起巨大争议的问题。

否定说认为先行行为不包括犯罪行为,如果犯罪行为都可以引起作为义务,那将会违反重复评价的原则。张明楷教授主张:行为人实施犯罪行为后,有义务承担刑事责任,没有义务防止危害结果发生,如果认为先行行为包括犯罪行为,则会使绝大多数一罪变为数罪,这是不合适的。行为人实施某一犯罪行为后,如果自动防止危害结果的发生,则是减免刑罚的事由;如果没有防止结果发生,则负既遂罪的刑事责任;如果没有防止更严重结果的发生,则负结果加重犯的刑事责任[10]。张明楷教授的这段论述为刑法学界很多学者所拥护。

肯定说认为先行行为可以包括犯罪行为。犯罪行为引起法益处于危险状态时,犯罪人有积极作为的义务。但是具体的观点也有不同,有学者认为:既然违法行为都可以是先行行为,否定犯罪行为是先行行为,于情理不合,也不利于司法实践[11]。也有学者主张:在先行行为是犯罪行为的情况下,先行行为与不作为之间具有牵连关系,构成牵连犯[12]。还有的学者进一步主张,先行行为可以为犯罪行为,但必须限定在过失犯罪的范畴内,论者试图以期待可能性的理论进行说明。

笔者认为,先行行为是否可以为犯罪行为,不能一概而论。

在刑法就某种犯罪规定了结果加重犯,并且设置了相应的量刑幅度,或者根据刑法规定,某种犯罪因发生严重结果而另外成立其它更重的罪名时,这种情况之下,应该直接按照刑法具体条文的规定定罪量刑,行为人的犯罪行为不能引起救助义务,司法上也不能再对其后的不作为另行评价。之所以没有引起救助义务,并非事实上行为人不需要救助,而是立法者在设计犯罪构成及法定刑配置时。对事后的不作为已经进行了包容性的评价。因此不再期待,并进行独立评价。

而在有些情况下,在刑法没有就有些犯罪规定结果加重犯,也没有规定发生严重结果就转化为另一重罪时,如果先前的犯罪行为导致另一法益处于急迫的危险状态中,宜认定为该犯罪行为引起行为人排除危险的作为义务。

试举一案例说明:行为人违反森林法的规定,非法采伐珍贵树木,树木倒下时砸着他人头部,但未予救助致他人死亡。按照否定说的观点采伐珍贵树木的犯罪行为不能成为先行行为,但是刑法典第344条规定非法采伐珍贵树木的犯罪并未就该罪规定死亡结果,这样坚持否定说只会导致评价不充分。针对这一案例,坚持否定说的青年学者李金明博士提出了一个全新的观点,即认为在该案例中,只存在一个行为和一个因果流程,即非法采伐珍贵树木的作为和砸死他人的因果经过,其所触犯的罪名是两个,即非法采伐珍贵树木罪和 (间接)故意杀人罪或过失致人死亡罪,此即刑法理论上的想象竞合犯,按一罪从重处罚即可,完全没有必要数罪并罚[13]。笔者认为,该案例中,如果行为人采伐珍贵树木的行为直接砸死被害人,即一下造成了定型的结果,行为人基于一个犯罪意图所支配的数个不同罪过,实施一个危害行为同时触犯两个以上异种罪名,那么完全可以适用想象竞合犯的理论来处罚,但是在该案例中,很显然行为人的前一个作为行为并未一下造成定型的危害结果,被害人处于流血昏迷或者重伤的状态中,这时候,行为人不予救助,导致行为人最终死亡。这种情形下,行为人实施的不再是一个作为行为,而是一个作为行为和一个不救助的不作为行为,是不能适用想象竞合犯的原理的。因此,笔者认为在这种情况下,为了贯彻罪责刑相适应原则,有必要承认犯罪行为可以引起作为义务的观点,对行为人前后的行为分别进行评价。

此外,肯定说里牵连犯的观点也值得商榷,按照目前我国刑法界的通说牵连犯必须基于一个最终的犯罪目的,正是在这一犯罪目的的制约下形成了方法行为与目的行为、原因行为与结果行为的牵连,可见,构成牵连犯的两个以上的犯罪行为只能是故意犯罪。但是在先行行为为犯罪行为所引起的不作为之间,无论前后行为,都并不局限于故意犯罪,所以,先行行为与不作为之间具有牵连关系的观点是不能成立的。

综上,在充分考虑罪责刑相适应,结合具体犯罪构成要件的特点,既不重复过度评价,也不能评价不充分的基础上,判定犯罪行为能否为先行行为。

[1][意]杜里奥.帕多瓦尼.意大利刑法学原理[M].北京:法律出版社,1998:115.

[2]林山田.刑法通论 (下册)[M].台北:三民书局,1998:236.

[3]陈兴良.刑法哲学[M].北京:中国政法大学出版社,1998:233.

[4]黄荣坚.刑罚的极限[M].台北:台湾月旦出版社股份有限公司,2000:41.

[5][日]大冢仁.刑法概论 [M].台北:有斐阁,1992:143.

[6]李晓龙.论不纯正不作为犯作为义务之来源.高铭暄.刑法论丛[C].北京:法律出版社,2002:109.

[7]林山田.刑法通论 (下册)[M].台北:三民书局,1998:539.

[8]李学同.论不作为犯罪的特定义务[J].法学评论,1991,(4).

[9]于改之.不作为犯罪中“先行行为”的本质及其产生作为义务的条件[J].中国刑事法杂志,2000,(5).

[10]张明楷.刑法学 (上) [M].北京:法律出版社,1997:133.

[11]高铭暄.新编中国刑法学 (上)[M].北京:中国人民大学出版社,1998:119.

[12]陈兴良.刑法哲学[M].北京:中国政法大学出版社,1997:233

[13]李金明.不真正不作为犯研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2008:182.