柴达木盆地高原复合油气系统多源生烃和复式成藏

袁剑英,付锁堂,曹正林,阎存凤,张水昌,马达德

(1.中国石油勘探开发研究院西北分院;2.中国石油青海油田分公司;3.中国石油勘探开发研究院石油地质实验研究中心)

柴达木盆地高原复合油气系统多源生烃和复式成藏

袁剑英1,付锁堂2,曹正林1,阎存凤1,张水昌3,马达德2

(1.中国石油勘探开发研究院西北分院;2.中国石油青海油田分公司;3.中国石油勘探开发研究院石油地质实验研究中心)

柴达木盆地经历了古生代“地块-海槽”和中、新生代“盆地-造山带”演化旋回,发育了石炭系海陆过渡相、侏罗系湖沼相、第三系咸化湖相、第四系盐湖相4套不同类型的烃源岩,形成了“多源-多凹-多灶”的复合油气系统,具有“多因素联合控藏、多期油气充注、多层系和多类型圈闭成藏”的“复式成藏”特征。通过深化盆地油气成藏规律认识,提出了“源外成藏与源外找油、斜坡成藏与下坡找油、晚期成藏与源上找油、动态成藏与深层找气”等新的地质认识,有效地指导了盆地油气勘探部署,实现了油气勘探新突破和新进展。

高原复合盆地;多源生烃;复式成藏;勘探理论

0 引言

柴达木盆地是我国西北地区重要的含油气盆地,具有丰富的油气资源和良好的勘探潜力。由于地处青藏高原,盆地形成演化受印度板块俯冲、青藏高原隆升、阿尔金断裂走滑以及新造山运动影响,油气成藏条件和分布规律具有特殊性和复杂性[1-6],同时,受复杂而艰巨的勘探条件制约,盆山结合带、复杂变形区、深层等新区、新领域油气地质条件和勘探潜力认识程度较低,因此,制约了盆地油气分布规律的科学认识和油气勘探的突破。

为了深入认识盆地油气资源潜力和分布规律,科学指导油气勘探实践,笔者对柴达木盆地近3年来油气勘探实践和重大科技专项研究的新成果进行了系统总结。立足于全盆地油气勘探实践新突破和地质新认识,以盆地和油气系统为单元,以“成盆-成烃-成藏”为主线,以勘探思路创新和勘探突破为核心,系统总结了高原隆升与盆地演化、油气系统特征与资源潜力、成藏条件与油气分布规律等地质问题的研究进展,提出了“多旋回构造格局转换复合成盆,复合油气系统多源、多凹、多阶段生烃,多源油气系统复式成藏”等新观点,有效指导了盆地油气勘探实践,实现了勘探新突破和新发现。

1 高原复合盆地形成演化与生、储、盖组合特征

从中亚地区板块构造格局来看,柴达木盆地位于青藏高原北部,具有小地块背景,基底构造岩相复杂,深大断裂发育,长期处于被动从属的构造演化背景[7]。盆地演化经历了晚古生代—中新生代多旋回构造演化,形成了多旋回构造叠合的高原复合盆地。

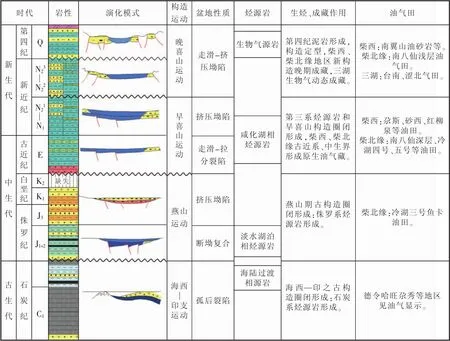

1.1 多旋回构造运动控制着盆地演化及烃源岩发育

盆地构造沉积演化史分析表明,柴达木盆地经历了古生代“地块-海槽”和中新生代“盆地-造山带”演化旋回。晚古生代在地块边缘区形成了海相—海陆过渡相边缘裂陷盆地,中新生代在地块内部形成了陆内断坳复合和拉分压陷复合盆地(图1)。早古生代末期,柴达木盆地结束了地块隆升格局,进入地块边缘裂陷沉降旋回,形成了边缘裂陷盆地[8]。石炭纪在地块边缘坳陷区发育了海相碳酸盐岩、海陆过渡相煤系烃源岩。印支末期,结束了边缘裂陷盆地发育阶段,进入燕山期边缘断坳沉降旋回,形成了中生代盆缘断坳复合盆地[9]。早中侏罗世,在温暖湿润气候的控制下,沿柴北缘、阿尔金山前坳陷区广泛发育淡水湖相和湖沼相烃源岩。燕山末期,柴达木盆地结束了陆相断坳复合盆地发育阶段,进入新生代地块整体拉分沉降旋回,形成了大型拉分压陷复合盆地[10]。渐新世至中新世,在炎热干燥气候的控制下湖盆咸化,在湖盆沉积中心区发育了咸化湖相烃源岩。上新世晚期,盆内发生强烈构造变形和差异沉降,盆缘隆升,中央沉降,坳陷中心由西向东迁移,西段构造变形强度较大,东段构造变形较弱,具有典型的走滑挤压盆地特征[11],盆地中央坳陷带第四纪发育了盐湖相微生物气源岩。

图1 柴达木多旋回复合盆地形成演化模式图Fig.1 Formation and evolution model of multi-cycle Qaidam Basin

1.2 多旋回成盆-改造作用形成了多构造层叠合与多套生、储、盖组合

区域构造沉降、古气候环境和构造反转是控制盆地构造层叠合与生、储、盖组合的关键因素。柴达木盆地经历了海西—印支期、燕山期、喜山期3期主要构造运动,形成了3个构造转换面,将盆地沉积地层分隔为4个构造层,进而形成了4套生、储、盖组合(图 2)。

第一构造层是盆地深构造层,对应于海西—印支期构造旋回,主要发育石炭系、二叠系、三叠系地层,广泛分布在祁连山、昆仑山、阿尔金山及盆地山前坳陷区,发育海相、海陆过渡相、陆相多种类型的生、储、盖组合,是未来油气勘探的重要接替领域。

第二构造层是盆地下构造层,对应于燕山期构造旋回,发育侏罗系、白垩系地层。下侏罗统发育陆相潮湿断陷湖盆,主要分布在冷湖—伊北凹陷区;中侏罗统发育陆相潮湿挤压坳陷湖盆,广泛分布于柴北缘和阿尔金山前坳陷区;上侏罗统—白垩系为陆相干旱气候下的残留坳陷,主要分布于柴北缘和柴西阿尔金山前带。中生界构造层是柴北缘、阿尔金山前油气勘探重点突破的领域。

第三构造层是盆地中构造层,对应于早喜山期构造旋回,发育古近系—新近系下部地层,是青藏高原隆升之前区域炎热干旱气候背景下的大型咸化湖盆沉积,主要分布于盆地西部,西界为阿尔金山,南北界可能分别在现今的祁曼塔格山和赛什腾山之中,原型盆地形态近似菱形,体现了拉分成盆的特点。中构造层以大型咸化湖盆碎屑岩、湖相碳酸盐岩沉积为主,是柴达木盆地古近系石油富集的主要目的层系,具备进一步扩大勘探成果的潜力。

第四构造层是盆地上构造层,对应于晚喜山期构造旋回,发育新近系上部和第四系地层,是在青藏高原快速隆升、盆内强烈挤压变形、寒冷—干燥古气候背景下形成的闭塞盐湖沉积,主要分布在山前凹陷和盆内中央坳陷区,湖盆中心发育不同规模的盐湖,环湖发育季节性河流三角洲和冲积扇—扇三角洲沉积,在湖盆中央低幅度构造中形成了独特的高原生物气田。

图2 柴达木盆地构造沉积旋回与地层格架Fig.2 Tectonic sedimentary cycles and strata framework of Qaidam Basin

2 多源复合油气系统生烃特征与资源潜力

2.1 多旋回演化形成了4套不同类型的烃源岩

勘探证实,柴达木盆地发育第四系盐湖相气源岩(包含N23)、第三系咸化湖相烃源岩、侏罗系淡水湖沼相烃源岩、石炭系海相—海陆过渡相烃源岩。

柴西地区第三系咸化湖盆在局部层段和局部凹陷发育有机质丰度高、转化率高的优质烃源岩[12-13];柴北缘地区中、下侏罗统广泛发育湖相泥岩、油页岩,有机质丰度高、类型好、转化率高[14-15],具备形成富油气凹陷的地质条件;三湖地区第四系—新近系发育低丰度盐湖相气源岩,除了微生物降解生气以外,热力作用也是重要的成烃动力[16]。柴北缘东段地区石炭系海陆过渡相炭质泥页岩具备良好的生烃潜力[17-18],与中侏罗统烃源岩叠合分布,可形成叠合富烃凹陷;但由于时代古老,原始生烃母质所经历的地质作用及热演化史不同,在成烃特征上明显有别于上述烃源岩层系[19-20]。

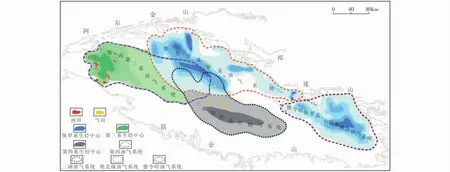

2.2 构造转换和沉积迁移决定了多凹、多灶格局

柴达木盆地4套烃源岩的分布受多旋回构造转换和沉积迁移的控制,地质时代上不连续,分布范围基本上不重合(图3)。第四系气源岩受新生代压陷盆地沉积中心控制,主要分布在三湖凹陷中央;第三系咸化湖相烃源岩受早喜山期拉分断陷咸化湖盆沉积中心控制,主要分布在柴西和一里坪地区;侏罗系湖沼相烃源岩受侏罗纪断坳复合盆地控制,下侏罗统烃源岩主要分布在冷湖—伊北凹陷湖盆中央,中侏罗统烃源岩主要分布在南祁连山前带湖沼相地层;石炭系烃源岩受晚海西期地块边缘裂陷沉降带控制,主要分布在柴北缘东段德令哈坳陷,以及昆北山前带残留坳陷区。由于凹陷结构和沉积格局的分隔性,以及后期埋藏和热演化史的差异性,形成了多凹、多灶的基本格局。

图3 柴达木盆地复合油气系统生烃凹陷分布预测图Fig.3 Distribution prediction map of hydrocarbon-generating depressions of compound petroleum systems in Qaidam Basin

2.3 生烃机理和生烃演化的差异性决定了多阶段生烃

柴达木盆地4套烃源岩的地质时代、成因类型、生烃动力、后期演化等方面均具有较大差异,形成了多源、多阶段生烃的基本特征。

三湖地区第四系盐湖相烃源岩受微生物-热成岩作用生气,边生成,边聚集[21]。柴西地区第三系咸化湖相烃源岩受埋藏-热动力控制生烃,大规模生排烃期为中新世—上新世,以生油为主,局部达到高成熟—过成熟,生成凝析油气[22]。柴北缘地区侏罗系湖沼相烃源岩与石炭系海陆过渡相烃源岩后期埋藏演化差异较大,冷湖—伊北凹陷早侏罗世烃源岩经历了中侏罗世—白垩纪沉积间断,新生代以来差异沉降,冷湖凹陷埋深较浅,以生油为主,伊北凹陷埋深巨大,以生气为主[23]。德令哈坳陷石炭系和侏罗系烃源岩叠合分布,石炭系烃源岩经历了三叠纪沉积间断,中侏罗世时期与侏罗系烃源岩连续埋藏演化,推测在晚白垩世—古近纪时期,石炭系烃源岩大量生烃,新近纪时期侏罗系烃源岩开始大量生烃[24]。

2.4 多源油气系统的油气共生奠定了大中型油气田形成的资源基础

在深入分析柴达木盆地4套烃源岩生烃条件与资源潜力的基础上,重新评估了盆地油气资源量。研究表明,柴西地区第三系油气系统以柴西富油凹陷为主体,发育渐新统—中新统咸化湖相烃源岩,有机质热降解生烃,拥有石油资源量约为18×108t,比第三次资源评价增加了约3×108t。三湖地区第四系—新近系发育盐湖相泥质烃源岩,在弱成岩热力作用和甲烷菌微生物降解作用下形成微生物气,其中第四系生物气资源量约为1.2×1012m3,新近系生物气资源量约为0.5×1012m3。柴北缘西段侏罗系油气系统以冷湖—伊北下侏罗统湖沼相烃源岩和赛什腾—鱼卡凹陷中侏罗统湖沼相烃源岩为主体,拥有石油资源量约为 6.2×108t,天然气约为 0.4×1012m3。柴北缘东段德令哈坳陷油气系统以中侏罗统湖沼相烃源岩和石炭系海陆过渡相烃源岩为主体,预测石油资源量约为6.4×108t,天然气资源量约为0.2×1012m3。4套烃源岩构成的多源复合油气系统,为形成大中型油气田提供了丰富的资源。

3 多源复合油气系统多因素控藏与复式成藏

3.1 盆地演化的特殊性决定了成藏条件的复杂性

以往研究表明,柴达木盆地新生界油气系统受盐湖沉积格局和晚期构造影响,盆缘区和盆内区源-储组合配置不利,生排烃期与晚期构造定型期不配套,导致盆缘区因缺乏油源、盆内区因缺乏有利储层、晚期构造圈闭因缺乏有效油气充注,难以形成规模富集型油气藏。这些基于盆地特殊性的地质认识,对盆缘区源外勘探区带、盆内晚期构造带的成藏条件和勘探潜力的认识具有一定局限性,制约了油气勘探的突破和新领域的扩展。

勘探实践表明,柴达木盆地油气地质条件是特殊性和复杂性的共生体:特殊性表现在高原隆升和持续咸化;复杂性表现在不利因素和有利因素共生。近年来,柴达木盆地油气勘探实现了历史性的突破,在源外和晚期构造两大勘探领域发现了昆北亿吨级源外油田和英东亿吨级晚期构造油气田,已成为中国石油近年来石油勘探的最大亮点之一。

研究表明,昆北、马北等源外勘探区带发育高效运移疏导体系,与主力生烃凹陷沟通,形成了昆北、马北等规模富集型源外油气藏。英雄岭等晚期构造带,因与富烃凹陷、规模油气富集带伴生,形成了像英东类似的规模富集型油气藏,并与成藏条件十分不利的油砂山露头油藏伴生。源外和晚期构造勘探的突破,揭示了柴达木盆地的特殊性和复杂性,具有巨大的勘探潜力。

3.2 多因素联合控制着油气成藏的成因和分布

从柴西、柴北缘、三湖地区已发现的油气区带成藏特征来看(图4),富油气凹陷控制着油气聚集规模,凹陷结构控制着油气环凹分布,古凸起控制流体势格局和油气运聚方向,断裂、地层不整合、高渗砂体控制油气运移疏导体系和优势运移路径,优质储层和储盖组合控制局部富集,各种因素相互关联,互相制约[25-27]。

图4 柴达木盆地主要勘探领域油气藏剖面Fig.4 Reservoir profiles of main exploration fields in Qaidam Basin

柴达木盆地经历了多旋回构造沉积演化,形成了多套生、储、盖组合,控盆、控凹的同沉积断裂差异沉降,在断裂带两盘形成了多层系的源-储侧接,多期构造运动和油源断裂的多期活动,为多层系成藏提供了动力和通道。多期构造沉积转换面控制着源上、源内多层系油气向构造枢纽带富集,生排烃期以前形成的继承性古构造带和地层岩性带,以及源内晚期构造带形成的各类圈闭可形成多种成因类型的油气藏。

柴西地区在E32主力烃源岩的控制下,发育E1+2—E31和N1—N212套成藏组合,形成构造、岩性多类型油气藏[28]。柴北缘地区在中下侏罗统烃源岩的控制下,发育侏罗系、白垩系、古近系、新近系多套成藏组合,可形成多类型复合油气藏[29]。

从盆地油气勘探成果来看,柴西南地区的油气聚集带是昆仑山前同沉积逆冲断阶带形成的复式油气聚集带,包括尕斯断阶、跃进二号断阶和昆北断阶3个油气聚集带;柴西北区是湖盆中央坳陷晚喜山期压扭构造变形而形成的新构造油气聚集带(图4a)。柴北缘地区油气聚集带是南祁连山逆冲断裂带控制下形成的复式油气聚集带,包括赛什腾山前冲断带和潜伏构造带、冷湖—南八仙构造转换带、鄂博梁—葫芦山晚喜山期压扭背斜带(图4b)。三湖地区天然气聚集带是三湖生气中心边缘第四纪新构造形成的微生物气聚集带(图4c)。

3.3 多期油气充注与晚期改造决定了油气富集

柴达木盆地生排烃演化和构造运动的耦合,决定了多期油气充注。在表生成岩阶段,微生物降解气和低成熟油气聚集在源内继承性构造带和地层岩性变化带中,形成了早期原生油气藏,如三湖构造带微生物气藏和柴西北地区中浅层低成熟油气藏。在生排烃高峰阶段,大量成熟油气在构造运动和流体势的驱动下,聚集在源内-近源构造带和地层-岩性带中,形成了各类丰度高、规模大的原生油气藏,如柴西南地区尕斯、跃进二号、昆北、红柳泉、乌南等规模富集油气藏[30]。在晚期生烃阶段,热降解成因的高成熟—过成熟油气,沿着不同类型的油气运移疏导体系聚集在各类圈闭中,形成具有混源特征的复合油气藏,如柴西地区英雄岭构造带和柴北缘地区冷湖—南八仙构造带的油气聚集带[31-32]。

在油气成藏演化过程中,早期形成的各类原生油气藏,由于受到后期构造运动的调整和改造,往往发生二次成藏,导致油气充注具有多期性和复杂性。烃类包裹体分析表明,柴西地区油气成藏时间主要发生于喜山中晚期,且主要表现为2期,即N21末期及N23—Q时期[33]。柴北缘地区油气藏主要发生在渐新世—中新世、上新世中晚期,以及上新世末期[34]。生排烃期构造运动性质和强度决定了油气充注方向和规模,生排烃高峰期挤压褶皱和断裂活动为油气垂向和侧向运移提供了动力。

4 高原咸化湖盆油气勘探实践

在深化盆地构造沉积演化、油气系统特征和油气分布规律认识的基础上,针对柴西、柴北缘、三湖地区不同油气聚集带成藏特征,提出了“源外成藏与源外找油、斜坡成藏与下坡找油、晚期构造成藏与源上找油、微生物气持续生气-动态成藏与深层找气”的新思路,科学指导了油气勘探部署,实现了油气勘探的新突破。

4.1 源外成藏与源外找油

源外成藏是指位于有效生烃凹陷之外的有利构造岩性带,在油气运移疏导体系的沟通作用下形成的规模油气藏。研究表明,源外形成规模富集型油气藏必须具备3个条件:一是发育有效圈-储-盖组合;二是具备高效运移疏导体系与富烃凹陷沟通;三是具备充足的油气源和运移动力。勘探实践表明,柴西南地区昆北断阶带和柴北缘地区马仙隆起带虽然处于有效生烃凹陷之外,但发育地层不整合、油源断裂和渗透性砂层构成的有效运移疏导体系,富烃凹陷与源外断阶带和古隆起之间具有巨大的流体势差,为形成源外规模富集型油气藏提供了高效的运移路径和动力。柴西南地区昆北断阶带已发现亿吨级规模油田,柴北缘地区马仙隆起带初步形成油气当量约5 000×104t的储量规模。

4.2 晚期成藏与源上找油

晚期成藏是指晚喜山期构造运动形成的构造圈闭成藏。柴达木盆地晚喜山期构造十分发育,由于圈闭形成晚,源-储间距大,断裂发育,构造破碎,因此过去长期认为成藏条件不利。通过解剖柴西和柴北缘地区典型晚期构造油气藏,认为源内、近源晚期构造带在油源断裂的有效沟通下,可形成源上浅层次生构造油气藏。晚期构造圈闭形成规模富集型油气藏必须具备3个有利条件:一是发育盐盖层主控的有利储盖组合;二是发育压扭走滑断裂形成的有效运移通道;三是生排烃高峰与圈闭定型期有效耦合。英东高丰度晚期构造油藏的发现,扭转了晚期构造成藏不利的消极认识,解放了晚期构造勘探潜力。近3年来,柴达木盆地晚期构造油气勘探取得了突破性进展,柴西地区在英雄岭构造带东段发现了亿吨级规模的英东油田,柴北缘地区冷湖五号四高点、冷湖六号、鄂博梁三号天然气勘探取得新发现。

4.3 斜坡成藏与下坡找油

斜坡成藏是指各种成因的斜坡背景上发育的构造、岩性、复合圈闭形成的油气藏。柴达木盆地经历了多旋回构造沉积演化,形成了多种类型的斜坡带,如盆缘区和古凸起外围发育的继承性斜坡和坡折带,逆冲断裂带控制的构造反斜坡,以及古今背斜两翼和倾伏端发育的斜坡等。这些不同成因在斜坡背景上发育的地层不整合带、地层岩性变化带、物性变化带、水动力变化带等可形成多种非构造圈闭,与油气运移疏导体系沟通后,可以形成复合连片的复式油气聚集带。目前,柴达木盆地斜坡油气勘探尚处于探索阶段,红柳泉、七个泉、乌南等斜坡带发现了由致密储层形成的薄互层岩性、物性变化带控制的岩性油气藏。如何寻找规模富集型岩性油藏,则需要进一步深化研究和持续探索。

4.4 动态成藏与深层找气

柴达木盆地上新世晚期—第四纪以来进入高原盐湖盆地演化阶段,在盐湖盆地沉积中心的表生—早成岩阶段,水体和沉积物中发育的大量甲烷菌群,通过生化作用将沉积物中分散的有机质和水中可溶有机质转化为甲烷气,边生成,边聚集,持续生气,动态成藏。这些认识突破了传统生物气成藏的深度下限,认为只要具备生物气形成条件,早期形成的生物气可以有效保存在深层圈闭。在上述认识指导下,三湖地区构造带将微生物气勘探领域从第四系拓展到新近系,从构造高点扩展到外围斜坡,发现了深层新的含气层系和岩性气藏,拓展了生物气勘探领域。

5 结论

柴达木盆地是青藏高原上发育的大型多旋回复合盆地,经历了古生代“地块-海槽”和中新生代“盆地-造山带”两大成盆演化旋回,形成了多期不同性质原型盆地叠加的大型复合盆地。在多旋回复合盆地演化控制下,发育了石炭系海陆过渡相、侏罗系湖沼相、第三系咸化湖相、第四系盐湖相4套不同类型的烃源岩。这4套烃源岩地质时代不连续,分布范围不重合,生烃机理和生烃阶段有差异,形成了多源、多阶段生烃的基本特征。

柴达木盆地在多旋回构造沉积演化和多源、多阶段生烃的控制下,油气成藏具有“多因素联合控藏、多期油气充注、多层系和多类型圈闭成藏”的“复式成藏”特征。在深化柴达木盆地油气成藏规律认识的基础上,提出了“源外成藏与源外找油、斜坡成藏与下坡找油、晚期成藏与源上找油、动态成藏与深层找气”的新思路,有效地指导了盆地油气勘探部署,实现了油气勘探新突破和新进展。

[1]袁剑英,陈启林,陈迎宾,等.柴达木盆地油气地质特征与有利勘探领域[J].天然气地球科学,2006,17(5):640-644.

[2]Royden L H,Burchfiel B C,King R W,et al.Surface deformation and lower crustal flow in eastern Tibet[J].Sciense,1997,276(5 313):788-790.

[3]许志琴,曾令森,杨经绥,等.走滑断裂、“挤压性盆-山构造”与油气资源关系的探讨[J].地球科学——中国地质大学学报,2004,29(6):631-643.

[4]朱筱敏,康安,韩德馨,等.柴达木盆地第四纪环境演变、构造变形与青藏高原隆升的关系[J].地质科学,2003,38(3):413-424.

[5]李相博,袁剑英,陈启林,等.柴达木盆地新生代成盆动力学模式[J].石油学报,2006,27(3):6-10.

[6]金之钧,张明利,汤良杰,等.柴达木中新生代盆地演化及其控油气作用[J].石油与天然气地质,2004,25(6):603-608.

[7]翟光明,宋建国,靳久强,等.板块构造演化与含油气盆地形成和评价[M].北京:石油工业出版社,2002:276-287.

[8]汤良杰,金之钧,张明利,等.柴达木震旦纪—三叠纪盆地演化研究[J].地质科学,1999,34(3):289-300.

[9]胡受权,曹运江,黄继祥,等.柴达木盆地侏罗纪盆地原型及其形成与演化探讨[J].石油实验地质,1999,21(3):189-195.

[10]孙国强,郑建京,胡慧芳,等.关于压陷型沉降拗陷盆地的讨论——以柴达木盆地为例[J].天然气地球科学,2004,15(4):395-400.

[11]王成善,朱利东,刘志飞.青藏高原北部盆地构造沉积演化与高原向北生长过程[J].地球科学进展,2004,19(3):373-381.

[12]金强,查明,赵磊.柴达木盆地西部第三系盐湖相有效生油岩的识别[J].沉积学报,2001,19(1):125-129.

[13]李洪波,张敏,张春明,等.柴达木盆地西部南区第三系烃源岩地球化学特征[J].天然气地球科学,2008,19(4):519-523.

[14]刘洛夫,妥进才,于会娟,等.柴达木盆地北部地区侏罗系烃源岩地球化学特征[J].石油大学学报:自然科学版,2000,24(1):65-75.

[15]阎存凤,袁剑英,陈启林,等.柴达木盆地北缘东段大煤沟组一段优质烃源岩[J].石油学报,2011,32(1):49-53.

[16]魏国齐,刘德来,张英,等.柴达木盆地第四系生物气形成机理、分布规律与勘探前景[J].石油勘探与开发,2005,32(4):84-89.

[17]段宏亮,钟建华,王志坤,等.柴达木盆地东部石炭系烃源岩评价[J].地质通报,2006,25(9/10):1135-1142.

[18]文志刚,王正允,何幼斌,等.柴达木盆地北缘上石炭统烃源岩评价[J].天然气地球科学,2004,15(2):125-127.

[19]陈琰,张敏,马立协,等.柴达木盆地北缘西段石炭系烃源岩和油气地球化学特征[J].石油实验地质,2008,30(5):512-521.

[20]邵文斌,彭立才,汪立群,等.柴达木盆地北缘井下石炭系烃源岩的发现及其地质意义[J].石油学报,2006,27(4):36-44.

[21]党玉琪,张道伟,徐子远,等.柴达木盆地三湖地区第四系沉积相与生物气成藏[J].古地理学报, 2004,6(1):110-119.

[22]王力,金强.柴达木盆地西部第三系烃源灶及其对油气聚集的控制作用[J].石油与天然气地质,2005,26(4):467-472.

[23]王永卓,徐景祯.柴北缘中、下侏罗统生、排烃史模拟[J].石油勘探与开发,2003,30(1):49-53.

[24]万传治,乐幸福,陈迎宾.柴达木盆地东部地区石炭系分布规律与生烃潜力评价[J].天然气地球科学,2006,17(5):663-667.

[25]王永卓,孙德君,徐景祯.柴达木盆地北缘地区含油气系统划分与成藏历史分析[J].石油学报,2003,24(5):21-25.

[26]姜正龙,孙德君,秦建中,等.柴达木盆地北缘下侏罗统含油气系统研究[J].石油勘探与开发,2001,28(6):9-11.

[27]李宏义,姜振学,庞雄奇,等.柴北缘油气运移优势通道特征及其控油气作用[J].地球科学——中国地质大学学报,2006,31(2):214-220.

[28]段毅,彭德华,张辉,等.柴达木盆地西部尕斯库勒油田E31油藏成藏条件与机制[J].沉积学报,2005,23(1):150-206.

[29]万传治,李红哲,陈迎宾.柴达木盆地北缘西段油气成藏机理与有利勘探方向[J].天然气地球科学,2006,17(5):653-658.

[30]李玉喜,庞雄奇,汤良杰,等.柴西地区近南北向构造系统及其控油作用分析[J].石油勘探与开发,2002,29(1):65-68.

[31]曹海防,夏斌,范立勇,等.柴达木盆地西部南翼山裂缝油气藏形成机制及分布规律[J].天然气地球科学,2007,18(1):71-83.

[32]门相勇,赵文智,余辉龙.柴达木盆地北缘冷湖地区油气成藏条件研究与勘探建议[J].石油勘探与开发,2001,28(4):4-7.

[33]刘震,党玉琪,李鹤永,等.柴达木盆地西部第三系油气晚期成藏特征[J].西安石油大学学报:自然科学版,2007,22(1):1-6.

[34]高先志,陈发景.应用流体包裹体研究油气成藏期次——以柴达木盆地南八仙油田第三系储层为例[J].地学前缘,2000,7(4):548-554.

Multi-source hydrocarbon generation and accumulation of plateau multiple petroleum system in Qaidam Basin

YUAN Jian-ying1, FU Suo-tang2, CAO Zheng-lin1, YAN Cun-feng1,ZHANG Shui-chang3,MA Da-de2

(1.Research Institute of Petroleum Exploration&Development-Northwest, PetroChina, Lanzhou 730020, China;2.Qinghai Oilfield Company,PetroChina,Dunhuang 736200,China;3.Petroleum Geology Research and Laboratory Center, Research Institute of Petroleum Exploration&Development, PetroChina, Beijing 100083, China)

Undergoingan evolution cycle ofPalaeozoic “block-trough”and Mesozoic “basin-orogenic belt”,Qaidam Basin developed four different types of source rocks,including Carboniferous marine-continental transitional facies,Jurassic limnetic facies,Tertiarysaline facies and Quaternarysalt lake facies,and formed a compound oil/gas system of“multisource,multi-depression,and multi-kitchen”,which has a characteristic of “multi-factor controllinghydrocarbon-charging,multi-structure and multi-type-trap reservoir formation,multi-layer oiliness”.Based on the research ofreservoir forming mechanism,it is revealed that different types ofreservoir can formoutside the source rock,on slope,in late Himalayan traps and deep layer,which can guide the exploration and bringnewdiscoveries and progress.

plateaucompositebasin;multi-sourcehydrocarbongeneration;compoundaccumulation;explorationtheory

TE122.3

A

1673-8926(2011)03-0007-08

2010-11-24;

2010-12-25

中国石油天然气股份有限公司“柴达木盆地油气勘探开发关键技术研究”项目(编号:07-01Z-01)资助。

袁剑英,1965年生,男,博士,高级工程师,主要从事石油地质综合研究和科研管理工作。地址:(730020)甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 535号。E-mail:yuan_jy@petrochina.com.cn

杨琦)