基准面旋回与储层宏观非均质性的关系——以鄂尔多斯盆地东部山2段为例

李君文

(中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院)

基准面旋回与储层宏观非均质性的关系

——以鄂尔多斯盆地东部山2段为例

李君文

(中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院)

鄂尔多斯盆地东部山西组山2段为一套砂岩、泥岩及薄煤层互层组合,储层非均质性强,明显受地层基准面旋回升降过程中可容纳空间与沉积物供给量比值的影响。通过对山2段不同级次基准面旋回的划分与对比,建立了研究区高分辨率层序地层格架;根据短期基准面升、降旋回过程与储集物性关系的分析,分别建立了物性向上变差、物性向上变差复变好、物性变化不大等3种储层非均质模式;利用砂岩密度、砂体钻遇率和渗透率变异系数等参数描述了各中期基准面旋回层序的储层宏观非均质性变化。结果表明,长期基准面旋回上升的早期、中期形成的中期旋回层序储层非均质性弱,长期基准面旋回上升晚期到下降期储层非均质性强。

高分辨率;短期基准面旋回;储层非均质性;山西组;鄂尔多斯盆地

0 引言

储层宏观非均质性主要控制因素是隔夹层的分布、地层韵律性和砂体的平面分布规律,这些因素与沉积过程直接相关[1-3]。储层非均质性的研究是油气藏开发工程、储层单元精细描述的重点和难点[4-5]。为此,地质学家试图从储层砂体的三维几何形态、内部构成及堆积样式等方面分析其孔、渗变化规律的控制因素,并建立相应的模式[6-8]。

高分辨率层序地层学认为基准面旋回过程决定了储层的岩性、物性、几何形态和连续性,从而控制了储层的非均质性[9-11]。因此,可从基准面旋回变化角度来认识储层非均质性。笔者对鄂尔多斯盆地东部山西组山2段进行了短期、中期、长期基准面旋回层序的划分,建立了高分辨率层序地层格架;以取心井的物性分析数据为基础,建立了短期旋回储层的非均质模式,进而利用砂岩密度、砂体钻遇率和渗透率变异系数等储层非均质性参数,对不同中期旋回层序储层的宏观非均质性进行了研究。

1 研究区概况

鄂尔多斯盆地东部位于陕西省米脂、榆林和神木地区,构造位置隶属于陕北斜坡和晋西挠褶带。在早二叠世山西期,海水从鄂尔多斯盆地东西两侧迅速退出,沉积环境经历了海相向陆相的过渡,气候由温暖潮湿向炎热干燥转变。山西组早期为河流—潮控三角洲沉积体系,晚期为河流—三角洲沉积体系[12-15]。勘探证实该区山西组山2段为主力气层,已探明了榆林、子洲两大气田,主砂体呈近NS向展布,厚几米到几十米不等,横向变化大。有利储层主要发育于三角洲平原的辫状分流河道砂体和三角洲前缘的水下分流河道砂体,但河道不稳定,常常发生快速、频繁的废弃与复活,向下游的加积作用和侧向加积作用导致储层砂体形态横向上变化快,平面连通性差,储层非均质性严重且影响开发的效果。因此,有必要通过高分辨率层序地层研究和对比,正确评价和认识山2段储层非均质性的特征,为气田开发方案的调整提供地质依据。

2 层序界面的识别及层序划分与对比

2.1 层序界面的识别标志

层序划分的关键和重点是对不同级别基准面旋回作用下所形成的层序界面进行识别。不同级别的层序界面具有不同的成因特征和宏观识别标志。通过对研究区山西组地层的钻井岩心、野外露头和测井曲线特征的详细观察和分析,识别出了3种类型的层序界面,即大型冲刷间断面(Ⅲ类)、结构转换面(Ⅳ类)和整合面(Ⅴ类),其具体特征见文献[16]。其中Ⅲ,Ⅳ类界面为长期以及部分中期层序界面,Ⅳ,Ⅴ类界面为中、短期层序界面。

图1 榆20井山2段中、长期旋回层序结构、界面特征Fig.1 The structure and boundary surface of middle-term and long-term base level cyclic sequence of the second member of Shanxi Formation in Yu 20 well

2.2 层序划分与对比

根据上述不同级别层序界面的识别标志,以不同级次的基准面升降运动所导致的地层旋回性及沉积学响应特征为依据[17],将鄂尔多斯盆地东部山2段地层划分为1个长期基准面旋回层序、3个中期基准面旋回层序、8个短期基准面旋回层序(图1)。在此基础上,根据高分辨率层序地层的旋回等时对比法则(T.A.Cross,1994),以单井沉积相和高分辨率层序分析作为划分各级别基准面旋回层序的依据,以长期湖泛面作为对比起点,以长期基准面旋回层序(LSC)的底、顶界面作为对比终点,分别对纳入长期基准面上升半旋回和下降半旋回的中期基准面旋回层序(MSC)自下而上进行逐层对比。按照这一法则,建立了研究区山2段的高分辨率层序地层格架(图2)。

3 基准面旋回与储层流动单元层次划分的关系

基准面旋回级次性是客观存在的,依据不同研究目标所拟定的地层旋回的研究尺度及其隶属关系构成了基准面旋回的层次[8],山西组的长、中、短期旋回便构成3个不同的层次。基准面旋回和旋回内地层发育、分布、叠加样式与隔层及夹层的垂向分布存在着密切联系,基准面旋回的级次性及由此造成的储层非均质性的层次性便形成了储层流动单元的层次性。储层流动单元的层次性包括长期旋回内中期旋回之间的非均质性、中期旋回内若干短期旋回之间的非均质性、短期旋回内部单砂体之间的非均质性、单砂体内部结构单元之间的非均质性及颗粒间不均匀排列形成的孔隙结构非均质性等多种形式。根据基准面旋回与储层流动单元的层次性,将储层流动单元划分为大尺度、中尺度、小尺度和微尺度4种层次,可分别与中长期旋回、中短期旋回、短期旋回和超短期旋回相对应[17],文中重点讨论中期和短期旋回与储层非均质性的关系。

图2 鄂尔多斯盆地东部山西组山2段高分辨率层序地层格架图Fig.2 High resolution sequence stratigraphic framework of the second member of Shanxi Formation in eastern Ordos Basin

4 基准面旋回层序与储层非均质性的关系

4.1 短期旋回层序与储层非均质性

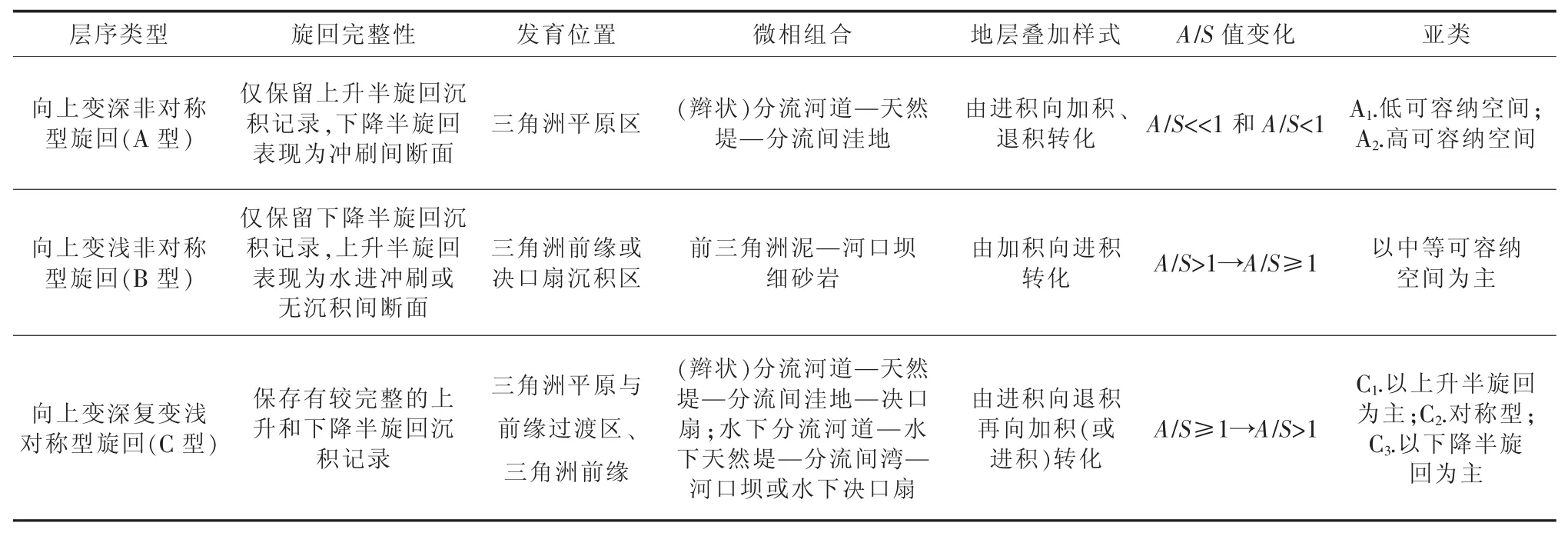

短期基准面旋回层序是地表露头、岩心和测井剖面中具有旋回性的易于识别的最小成因地层单元,也是高分辨率层序地层的研究基础。层序的底、顶界面为短期基准面下降达低点位置时发育的小型冲刷面或间歇暴露面,也可以是基准面上升期或下降期由欠补偿或无沉积作用形成的间断面或整合界面。依据岩心资料和测井响应对比,按层序的成因和结构特征可将山2段短期基准面旋回层序划分为向上变深(A型)、向上变浅(B型)和向上变深复变浅(C型)3种基本类型(表1、图3)。短期基准面旋回过程中的可容纳空间(A)与沉积物供给量(S)比值的大小(A/S值变化),控制了砂体的成因类型、发育位置、层序结构,从而直接或间接地控制了储集砂体的发育状况。根据短期基准面旋回过程与储集物性的关系,建立了3种储层层间非均质性模式。

4.1.1 物性向上变差的储层非均质模式

储集砂体内物性向上变差的现象,主要出现在短期基准面旋回粒度向上趋于变细的储集砂体中(图3中的Ⅰ型)。其成因与短期基准面上升过程中,伴随可容纳空间增大和沉积物供给量递减,以及细粒物质溢出量减少所形成的砂体粒度由粗变细、分选性变差和泥质含量增多有关。对应的短期旋回层序结构主要为向上变深的非对称型,以A1型结构最为有利,优质储层砂体多位于层序中、下部粒度较粗的含砾粗砂岩、中粗砂岩及中砂岩中,向上过渡为以泥质粉砂岩、粉砂岩为主的隔层而显示出向上物性变差的非均质性特征。此类型通常为较好—好的储层非均质模式,区内分流河道、水下分流河道微相砂体以发育向上物性变差的层内非均质性模式为主。

4.1.2 物性向上变差复变好的储层非均质模式

以储集砂体内物性向上变差复变好为特征,主要发育于分流河道向决口扇转化的、粒度和泥质含量向上变细增多后复又加粗减少的对称型沉积序列中(图3中的Ⅱ型)。其成因与基准面上升期先发育向上变深和粒度变细的退积序列,于下降期又发育向上变浅和粒度变粗的河口坝或决口扇进积砂体有关。该非均质模式对应对称型旋回结构的变化。位于旋回下部和上部的砂体储层物性差异较大,其中在以上升半旋回为主的不完全对称型旋回中,位于旋回下部的砂体物性好于上部的砂体,旋回内砂体间以泥质粉砂岩和泥岩组成的隔层分隔,并以此为界形成物性向上变差复变好的非均质模式。此类型通常为中等—较差储层的非均质模式。

表1 鄂尔多斯盆地东部山西组短期基准面旋回层序基本类型及特征Table 1 The basic types and characteristics of short-term base level cyclic sequence of Shanxi Formation in eastern Ordos Basin

图3 几种短期旋回结构与储层非均质性的关系Fig.3 The relationship between several short-term base level cycles and reservoir heterogeneity

4.1.3 物性变化不大的储层非均质模式

以相互叠置的储集砂体间物性变化小且均匀为特征(图3中的Ⅲ型),主要出现在多个连续叠置的分流河道或水下分流河道砂体中。其成因与低可容纳空间条件下基准面上升期形成的砂体受到上覆主动进积砂体的强烈冲刷和侵蚀改造,导致下伏细粒沉积物被冲刷侵蚀且难以保存有关。对应的短期层序旋回结构主要为低可容纳空间向上变深非对称型。以下部靠近冲刷面物性最好,向上略变差。此类型通常为优质储层的非均质模式。值得提出的是,研究区山2段储集砂体的物性特征和非均质模式除了受不同级次基准面变化的影响,还受后期成岩作用的影响。

4.2 中期基准面旋回层序与储层非均质性

4.2.1 中期基准面旋回层序

研究区山2段划分为3个中期基准面旋回层序,每个中期旋回由2~3个短期旋回层序叠加组成(图 1、图 2)。 其中 MSC1,MSC2和 MSC3上升半旋回组成长期旋回层序的上升半旋回,MSC3下降半旋回为长期旋回层序的下降半旋回,该长期旋回层序为一缓慢湖进、快速湖退的以上升半旋回为主的不对称旋回层序。MSC1中期基准面旋回以发育向上变深的非对称型结构为主,形成于长期基准面旋回上升初期,通常由多个A1型和少量A2型短期旋回层序连续叠加组成,储集砂体的主体由侧向上和垂向上都连续迁移、叠置的辫状河道砂体组成,砂体之间主要被底冲刷面分割,而泥岩、粉砂岩的夹层极少,砂岩厚度大且粒度较粗;而MSC2中期基准面旋回以发育不完全对称的C1型结构为主,形成于长期基准面旋回上升中期,有利储集砂体发育的位置主要出现在上升半旋回的早、中期,常由数个A1型、A2型和C型短期旋回层序依次叠加组成,砂体也被频繁发育的底冲刷面分隔,但薄层的泥岩、粉砂岩夹层明显增多;MSC3中期旋回层序以发育C2型和C3型结构为主,形成于长期基准面上升晚期到下降期,可容纳空间达到最大,沉积物供给量减到最小,在中期上升半旋回相域中连续叠置的河道砂体相对不发育,砂体呈孤立状透镜体产出,且分流间薄层泥岩、粉砂岩非常发育。晚期由于基准面下降,位于决口扇或河口坝上部和顶部的砂体受到强烈冲刷改造,泥质含量降低,砂体储集性略变好,但厚度薄。研究发现不同旋回之间砂体发育有以下特点:从MSC1→MSC2→MSC3,砂岩厚度平均值依次减小,分别为8.4 m,6.4 m和5.9 m,同时砂岩厚度与地层厚度比值亦依次减小。

4.2.2 中期旋回层序的储层非均质性

(1)中期旋回层间渗透率非均质性特征

渗透率非均质程度常用渗透率变异系数、级差、渗透率均质系数等参数表征。对取心井中期旋回非均质物性参数的分析表明(表2),各个中期旋回之间的非均质性存在差异。其中,中期旋回之间的孔隙度差别较小,平均值均在5.5%~8.5%;渗透率差别较大,渗透率均质系数小,渗透率变异系数均大于0.8,反映出盆地东部山2段中期旋回的层间渗透率非均质性总体上较强。

表2 中期基准面旋回层序砂体平均厚度及物性表Table 2 The sand body average thickness and reservoir properties of middle-term base level cyclic sequence

(2)中期旋回平面非均质性特征

储层平面非均质性是指储层的几何形态、连通程度、孔隙度、渗透率在平面上的变化所引起的非均质性[18]。笔者采用砂岩密度、砂体钻遇率等参数研究了山2段不同中期基准面旋回层序与储层非均质性的关系,发现在长期基准面旋回不同阶段中的中期旋回储层宏观非均质性呈现出比较明显的规律性。

砂岩密度可非常有效地应用于砂体几何形态及砂体之间连通性的描述。参照Allen的砂岩密度划分标准[19],针对研究区的实际情况,提出了5个档次的划分方案(表3)。对各个中期旋回砂岩密度分布状况的统计结果表明(表4):砂岩密度大于50%的连通性好且产状稳定的宽带状砂体,MSC1中期旋回占30.3%,MSC2中期旋回占21.6%,MSC3中期旋回占20%。不难发现,有利砂体在不同中期旋回中的分布具有旋回性,即MSC1>MSC2>MSC3。此外,不同中期旋回的不同厚度的砂体钻遇情况统计结果也具有规律性,厚度大于5 m的砂层钻遇率排序为 MSC1>MSC2>MSC3。

表3 砂岩密度与砂体形态及连通性关系表Table 3 The relation of sand density with sand body morphology and connectivity

表4 鄂尔多斯盆地东部山2段中期旋回层序砂岩密度分布状况统计表Table 4 Sand density distribution of middle-term base level cyclic sequence of the second member of Shanxi Formation in eastern Ordos Basin

综上所述,山2段的长期旋回层序中,各分层(中期)砂体的厚度、连通性及稳定性均呈旋回性向上逐渐减小的趋势。

5 结论

(1)根据短期基准面旋回结构与储集砂体物性的关系,建立了物性向上变差、物向上变差复变好和物性变化不大3种储层非均质模式。

(2)山2段划分为1个长期基准面旋回层序,3个中期基准面旋回层序。中期基准面旋回层序不同叠加样式与沉积微相,共同控制了储层砂体发育状况。

(3)长期旋回不同阶段中的中期旋回储层宏观非均质性规律为:长期基准面上升的早期、中期形成的中期旋回,具有较低的可容纳空间,砂体连续性好,储层非均质性弱,为油气富集的主要层段;长期基准面上升晚期到下降期形成的中期旋回,可容纳空间大,砂体厚度薄,薄层泥岩、粉砂岩夹层非常发育,储层非均质性强。

[1]靳松,朱筱敏,钟大康.基准面旋回对储层宏观非均质性的控制——以胡状集油田沙三中6—8油层组为例[J].西安石油大学学报:自然科学版,2005,20(3):48-52.

[2]雷卞军,张吉,王彩丽,等.高分辨率层序地层对微相和储层的控制作用——以靖边气田统5井区马五段上部为例[J].岩性油气藏,2008,20(1):1-7.

[3]刘克奇,田海芹,王正蕾,等.卫城81断块沙四段沉积微相与储层非均质性[J].西南石油学院学报,2005,27(1):1-4.

[4]魏钦廉,郑荣才,肖玲,等.阿尔及利亚438b区块三叠系Serie Inferiere 段储层平面非均质性研究[J].岩性油气藏,2009,21(2):24-28.

[5]杜春彦,郑荣才.陕北长6油层组短期基准面旋回与储层非均质性的关系[J].成都理工大学学报,1999,26(1):17-22.

[6]施玉娇,高振东,王起琮,等.碎屑岩储层流动单元划分及特征——以陕北富昌地区延长组长2段储层为例[J].岩性油气藏,2009,21(4):99-104.

[7]林承焰,信荃麟,刘泽容,等.冷东地区沙三段油组储层非均质模式[J].石油与天然气质,1997,18(3):243-246.

[8]张尚锋,洪秀娥,郑荣才,等.应用高分辨率层序地层学对储层流动单元层次进行分析——以泌阳凹陷油田为例[J].成都理工大学学报,2002,29(2):147-151.

[9]王辉,王凤琴.甘谷驿油田共大滩区延长组长6段非均质模式与油气分布[J].岩性油气藏,2008,20(2):48-53.

[10]郭艳琴,袁珍,李克永,等.何家集区上三叠统延长组长4+5—长 6 油藏储集因素[J].岩性油气藏,2008,20(4):86-91.

[11]邓宏文,王红亮.高分辨率层序地层学原理及应用[M].北京:地质出版社,2002:147-152.

[12]向芳,陈洪德,李志宏,等.鄂尔多斯盆地东北部山西组三角洲相沉积演化特征[J].成都理工大学学报:自然科学版,2008,35(6):693-699.

[13]林承焰,谭丽娟,于翠玲.论油气分布的不均一性(Ⅰ)——非均质控油理论的由来[J].岩性油气藏,2007,19(2):16-21.

[14]林承焰,谭丽娟,于翠玲.论油气分布的不均一性(Ⅱ)——非均质控油理论探讨[J].岩性油气藏,2007,19(3):14-22.

[15]叶黎明,齐天俊,彭海燕.鄂尔多斯盆地东部山西组海相沉积环境分析[J].沉积学报,2008,26(2):201-210.

[16]李君文,陈洪德,田景春,等.塔巴庙区块山西组高分辨率层序地层学研究[J].油气地质与采收率,2005,12(5):1-4.

[17]郑荣才,彭军,吴朝容.陆相盆地基准面旋回的级次划分[J].沉积学报,2001,19(2):249-255.

[18]盛文波.老河口油田桩106地区储层非均质性研究[J].油气地质与采收率,2005,12(4):32-34.

[19]Allen J R L.A review of the origin and characteristics of recent alluvial sediments[J].Sedimentology,1965,5:89-191.

Control of base level cycles on reservoir macroscopic heterogeneity:A case study from the second member of Shanxi Formation in eastern Ordos Basin

LI Jun-wen

(Research Institute of Exploration and Development, Daqing Oilfield Company Ltd., PetroChina, Daqing 163712, China)

The second member ofShanxi Formation consists ofa suite ofthin interbedded sandstone,mudstone and coal bed in eastern Ordos Basin.It has strong reservoir heterogeneity and is obviously influenced by the acceptable spacesedimentarysupplyratioin base level cycle process.Based on the division and contrast ofthe different base level cycles of the second member of Shanxi Formation,the high resolution sequence stratigraphic framework is set up.Through analyzingthe relationship between the cycle process ofshort-termbase level and physical properties ofthe reservoir,three reservoir heterogeneity models of reservoir physical properties are established.The macroscopic heterogeneities of the middle-term base level cycles are described by means of the parameters such as sand density,drilling ratio and permeability variation coefficient.The result shows that the reservoir heterogeneity of the middle-term cycles formed in the early and middle period of the rising of the long-term base level cycle is weak,and it is strong from the late period todecliningperiod.

high resolution;short-termbase level cycle;reservoir heterogeneity;Shanxi Formation;Ordos Basin

TE121.3

A

1673-8926(2011)03-0029-06

2010-07-22;

2010-11-05

李君文,1973年生,男,博士,工程师,主要从事层序地层学与储层沉积学的研究工作。地址:(163712)黑龙江省大庆市让胡路区学苑路18号大庆油田勘探开发研究院。电话:(0459)5508254。E-mail:dqlijunwen@petrochina.com.cn

于惠宇)

——以KL油田3-1483砂体为例