噪声对飞行人员听觉系统影响的调查分析

310013 空军杭州航空医学鉴定训练中心 程浩 徐怡萍 李宏

噪声是世界性公害之一,长期工作在噪声环境中的飞行人员的听觉功能及其他健康状况不可避免地受到一定程度的影响,众多影响中,最严重的是引起听觉系统的损害。为探讨噪声对飞行人员听觉系统所产生的危害,我们对接触噪声的飞行人员进行了调查。通过对重点暴露人群进行听力损伤检查,使早期预测噪声诱导性听力损害具有易操作性和可行性。现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 调查对象 选择2004-02—2010-02入我院疗养的飞行人员1 724例作为接触组,均为男性,平均年龄34岁(23~51岁)。飞行机种包括:运输机463例,轰炸机241例,歼击机355例,直升机306例,教练机324例,预警机35例。飞行时间76~11 565 h。选择来我院健康体检的且无噪声作业史的1 658名地方人员作为对照组,均为男性,平均年龄32岁(20~50岁)。两组在性别、年龄等构成方面相似,具有可比性(表1)。

表1 接触组与对照组年龄构成比较

1.2 方法 对飞行人员及地方人员进行耳鼻喉科常规项目体检,详细询问职业史、家族史、个人史、既往史、临床症状,并进行听力测定。听力测定依照GB 7583-87标准,使用丹麦Madsen公司产ORBITER 922型电子听力计测试。检查时飞行人员离开噪声环境16 h以上,分别测试左、右耳听力,测试频率为0.5 kHz、1 kHz、2 kHz、3 kHz、4 kHz、6 kHz。听力损失按《职业性噪声聋诊断标准及处理原则》评价,正常:听阈位于N1、N2区即各频率听力损失均≤25 dB;Ⅰ级听损:N1+A;Ⅱ级听损:N1+B或D+A;Ⅲ级听损:N1+C或D+B;Ⅳ级听损:D+C;Ⅴ级:E+B或E+C。职业性噪声听力损失分级图(图1)。

同时,从听力图中计算在0.5 kHz、1 kHz、2 kHz上的平均听阈,称之为纯音平均听阈(pure tone average,PTA),计算在3 kHz、4 kHz、6 kHz上的平均听阈,称之为高频平均听阈(HPTA)。

2 结果

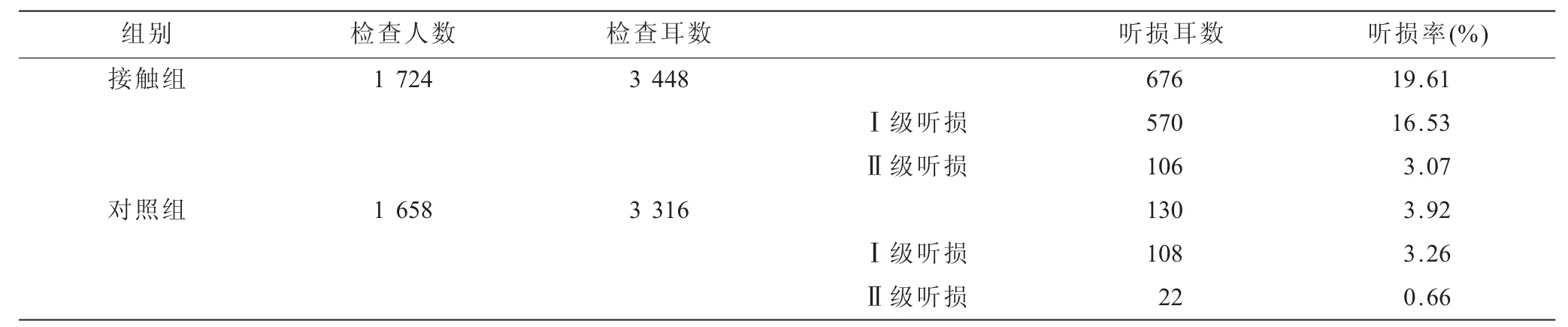

2.1 接触组、对照组听损发生情况比较(表2) 接触组:检查飞行人员1 724例,共3 448耳,发现听损676耳,听损分级均为Ⅰ~Ⅱ级;对照组:检查地方人员1 658例,共3 316耳,发现听损130耳,听损分级均为Ⅰ~Ⅱ级。

2.2 接触组、对照组听觉阈值比较(表3)

图1 职业性噪声听力损失分级图

表2 接触组与对照组听损发生情况比较

表3 接触组与对照组PTA、HPTA及4 kHz阈值比较

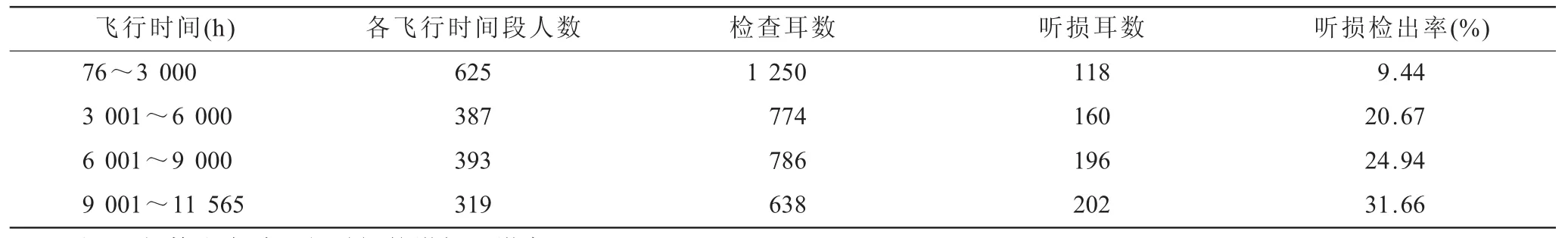

2.3 飞行时间对听觉系统损害的影响(表4) 以飞行时间76~3 000 h,3 001~6 000 h,6 001~9 000 h,9 001~ 11 565 h进行分组,听损检出率随飞行时间的增加而增高。

2.4 噪声接触与听觉系统出现症状的关系(表5)

表4 接触组各飞行时间段听损检出率

表5 接触组、对照组耳鸣症状情况比较[n(%)]

3 讨论

长期暴露于持续性噪声环境中会发生听力损伤,并对人体各系统造成影响,如心血管影响、工作能力及神经行为影响、睡眠干扰、交谈干扰等,最严重的影响是噪声诱导的对人内耳听觉细胞的损害。持续暴露在较高水平的噪声中(主频率在0.8 kHz以上)会损伤内耳的听觉细胞,诱导不可逆的听力损伤。噪声性听力损伤易引起内耳病理改变:初期,内、外毛细胞开始出现纤毛肿胀、紊乱,甚至残缺。病变进展,毛细胞体肿胀、变形、萎缩或消失,严重者可见螺旋器从基底部脱落。内耳氧张力降低,酶活性下降,毛细胞呼吸代谢严重障碍,最终导致细胞变性坏死[1]。动物实验的研究结果表明噪声早期主要影响耳蜗,涉及听觉中枢系统的影响可能在较晚的阶段。Hu等[2]用110 dB 4 kHz的窄带噪声暴露灰鼠1 h后,发现Corti器存在大量缺失、凋亡和坏死的细胞。同时还观察到Caspase-3的激活呈现出与细胞核固缩的一致性。他的另一研究中,将灰鼠暴露于155 dB SPL噪声后5 min即观察到外毛细胞有明显的核浓缩和胞体皱缩,同时TUNEL和Caspase-3检测也呈阳性。噪声结束后30 min即存在快速发展的核固缩。提示在高强度噪声暴露后,凋亡和坏死同时存在,且发生迅速[3]。坏死发生于噪声暴露后的早期,与细胞肿胀、细胞破裂以及胞内容物的炎性溢出有关,坏死后炎性反应又造成细胞的成群死亡。高强度噪声暴露后耳蜗组织中肿胀、变性的细胞即是坏死的有力证据。凋亡则是一种清除体内非所需以及已损伤细胞的特殊方式。最近Bohne等[4]在灰鼠的噪声研究中发现了第3种细胞死亡途径,表现为细胞底外侧胞浆膜缺如,但细胞碎片仍排列成完整外毛细胞,同时核浆中存在缺陷细胞核。此说是否成立还有待证明。

在同样强度的噪声作用下,各频率听阈的改变各不相同。临床上噪声性听力损害的早期症状为耳鸣,重者出现耳痛,随之出现双耳听力减退,主要为高频区听力下降,且大多在4 kHz频率处听阈出现下降,听力曲线呈“V”或“U”字型。这是由于在长期噪声刺激影响下,以耳蜗基底圈末段及第2圈病变最明显,此处接近鼓室,血管较细,容易受噪声影响。耳蜗基底圈主要接受4 kHz的声音刺激,故早期患者以4 kHz处听力损失明显。也有人认为与外耳道共振有关,因外耳道的共振频率在3~4 kHz左右。在强噪声的影响下,早期纯音测听可出现暂时性听阈阈移,这是人耳柯蒂氏器因代谢诱发疲劳而产生的一种病理性改变。噪声刺激停止后,经短期休息,可以恢复原有听力水平。随着接触噪声时间的增加或强度增高,高频听力下降更加明显,可降至60~70 dB(A)。中、晚期听阈在4~8 kHz处均有下降,并波及语言频率(500 Hz、1 kHz、2 kHz),表现为永久性听阈阈移,虽经休息,仍听力恢复不全或遗留永久性听力损害,自觉症状加重,并伴有其他系统症状。噪声引起听力损伤及耳聋多属慢性过程,一般多为两耳对称[5]。

此次调查结果显示飞行人员听力损伤率为19.61%,显著高于对照组(P<0.01)。临床表现为进行性听力减退及耳鸣。听力损害多为感音神经性聋,听力减退主要在2 kHz以上的高频区,在2 kHz、4 kHz频率上出现V型切迹,这与人耳对噪声的敏感频率、噪声性听力损害的特征是一致的。接触组的PTA、HPTA和4 kHz频率上的听觉阈值提高较大,超过对照组,提示接触组人员的听觉能力比对照组要差,表明长期暴露于飞机噪声中对高频和低频(低频听阈和语音识别能力有关)的听觉阈值都有影响。另外,噪声性听力损害与飞行时间有关,听损检出率随着飞行时间的增加而增加。说明从事飞行的时间越长,听力损害发生率越高,程度也越严重。虽然目前飞行人员听力损伤主要为轻度和中度,但由于噪声对听力的损害进展一般比较缓慢,早期只限于高频段,患者无自觉听力障碍,不易被意识到,待语频段听阈位移达到一定程度时,患者开始出现语言听力困难,此时已超出了机体的代偿能力,导致不可逆转的听力损伤。因此,随着时间的推移,其听力损伤程度不容乐观。噪声性听力损伤是噪声聋的前驱信号,对噪声聋目前尚无有效的治疗方法,故早期发现噪声性听力损伤的飞行人员,给予及早处理(如暂时调离、治疗等),是预防噪声聋的有效措施。

关于耳鸣的发生,目前广为认同的机制是耳鸣源于听觉系统的损伤而导致的异常生物电,被听觉中枢解释为“声音”,因耳鸣同时刺激了边缘系统和自主神经系统而被“中枢化”,致使耳鸣患者出现失眠、易怒等不良情绪。接触组各种性质耳鸣发生率均显著高于对照组(P<0.01),显示接触组耳鸣症状与接触噪声有关,这与噪声性听力损害的早期症状相符。耳鸣与耳聋可同时发生,亦可单独发生。对出现急性耳鸣的患者应尽快治疗,以尽可能完全治愈耳鸣或使其响度明显降低,而对慢性耳鸣则很难达到此目的,应了解使耳鸣发生和加重的诱因、已进行过的治疗以及患者平时的生活习惯,采用相应的治疗方案。目前一致认为详细咨询治疗前及治疗过程中的耳鸣情况极为重要[6]。

飞行人员的工作环境空间狭窄,接触噪声时间相对较长且防护较差。噪声对飞行人员的影响是多方面的,存在特异性和非特异性两种损害,其中听力下降是噪声的特异性损害作用。故应加强对飞行人员的听力保护,适当缩短飞行人员每天的飞行时间,或根据不同强度制定轮换周期,预防或减少噪声对飞行人员听力的损害,并把听力检查及耳鼻咽喉科常规检查作为飞行人员必要的检查项目,进行健康监护。

[1]张镜如.生理学[M].4版.北京:人民卫生出版社,1997:321.

[2]Hu BH,Henderson D,Nicotera TM.Involvement of apoptosis in progression of cochlear lesion following exposure to intense noise[J].Hear Res,2002,166(1-2):62-72.

[3]Hu BH,Henderson D,Nicotera TM.Extremely rapid induction of outer hair cell apoptosis in the chinchilla cochlea following exposure to impulse noise[J].Hear Res,2006,211:16-25.

[4]Bohne BA,Harding GW,Lee SC.Death pathways in noisedamaged outer hair cells[J].Hear Res,2007,223(1-2):61-70.

[5]黄选兆,汪青宝.实用耳鼻咽喉科学[M].2版.北京:人民卫生出版社,1998:1011-1013.

[6]黄治物.耳鸣的诊断和治疗现状及思考[J].中国医学文摘:耳鼻喉咽科学,2007,22(2):92-93.