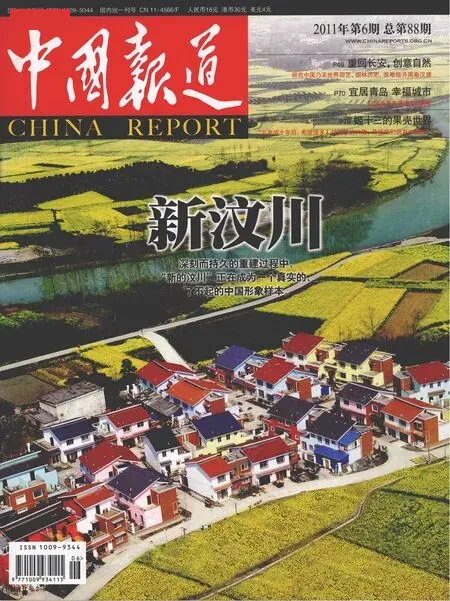

中国靠什么创造了“汶川奇迹”

毛晓刚

三年灾后重建,不仅是观察中国力量、中国智慧、中国精神的窗口,更是检验中国制度、中国模式、中国道路的试金石。相较于唐山大地震十年重建的艰辛,今天的中国在应对风险和挑战方面已经更为成熟、更有力量。

今年5月12日,汶川特大地震3周年的日子,全球的目光再度聚焦中国。如果说3年前那场突如其来的强震让世界记住了中国汶川,那么3年来灾区脱胎换骨的巨变则令世界再次为之赞叹。如今回访灾区的国内外记者们无不在难以置信中慨叹:短短3年时间,灾后恢复重建就取得了决定性胜利,一个在灾难中涅槃、废墟上崛起的“汶川奇迹”展示在世人面前。

谁也无法忘记,那场吞噬了近9万人鲜活生命的8.0级特大地震,不仅使中国十多万平方公里的腹地山河破碎易位,摧毁了当地的地理秩序,更在瞬间破坏了经济的运行秩序,打乱了社会的生活秩序,重创了公众的心理秩序。从那一刻起,全世界就在观察中国、审视中国、探问中国:元气大伤的灾区能否重新挺立?毕竟,汶川地震作为新中国成立以来破坏性最强、涉及范围最广、损失最大的一次地震灾害,重建任务显然异常艰巨而繁重,可谓“世界级难题”。毕竟,就连救灾经验世界领先的日本,完成1995年阪神大地震重建都用了近十年;就连国家实力世界第一的美国,在2005年新奥尔良风灾过去了6年之后,还有大量灾民流离失所。如今,事实说明一切,汶川地震灾区已然重焕生机。中国,一个综合实力和重建经验都不算最厉害的发展中国家,却能够在短短3年内创造出举世赞誉的重建奇迹,这里头无疑有很多东西值得总结。

灾后重建需要综合实力

对于任何国家来说,灾后重建最紧缺的恐怕就是资金。需要多少钱,钱又从哪里来,这不是一道数学题,而是与一个国家的经济实力、综合国力直接相关。今天中国的经济实力,不止是名义上的世界第二,而且具有稳固的抗干扰、抗冲击能力,大大超过30多年前唐山大地震时的情况,也强于近年遭遇大灾的海地、智利等很多发展中国家。以海地为例,2010年1月发生强震到现在,灾后重建所需的9.5亿美元和应对霍乱疫情所需的1.75亿美元资金,到位比例只有20%和48%,对大多数海地人来说,走出困境依然遥遥无期。而得益于30多年改革开放的深厚积累,中国从抗震救灾、应急安置到恢复重建,都展示了前所未有的物质条件和资金实力。虽然其间受到国际金融危机的严重冲击,但并没有影响灾区恢复重建工作,国家前后共投入资金10205亿元,为灾区全面恢复提供了条件。不可否认,“汶川奇迹”的背后,离不开一个经济实力雄厚、综合国力强大的中国,灾后重建无疑是一场对改革开放发展成果的全面检验。

不过,经济实力本身并不能天然地发生作用,它需要融入一个国家的综合性能力之中,才可能释放出最大能量。我们可以用部分数据为“汶川奇迹”作些注解:震后10天完成1500多万人应急安置,震后100天完成1200多万人过渡性安置,震后1年内全面完成355万户震损住房修复加固,震后1年半全面完成150万户农房重建,震后2年基本完成26万户城市居民住房,震后3周年之时完成了41130个国家重建项目的95%。事实表明,灾难突发时强大的紧急动员能力、应急救援能力,灾后重建中全方位的战略规划、组织协调、综合保障等能力,不仅运转高效有序,而且已经形成制度化成果,这是今日中国所具有的突出优势。一个国家具备这种综合性能力,才能够有效应对重大挑战、特大灾难,才能够强有力地将人民的意志和目标转化为现实。

各项典型中国特色重建

应当看到,我们在这种综合性、制度化的国家能力建设上,不仅具有典型的中国特色,同时也为国际社会提供了不少有益经验。

比如对口支援机制,这种“中国式重建”一度引起国际社会热议。在震后一个月,中央出台了《汶川地震灾后恢复重建对口支援方案》,根据各地经济发展水平和区域发展战略,按照“一省帮一重灾县”的原则,依据支援方经济能力和受援方灾情程度,组织东部和中部相关省市支援灾区。3年下来,“结对子”结出了丰硕成果。从实践效果看,对口支援机制具有相当的科学性,不仅有利于重建资源、款项的均衡合理配置,有利于增强各地支援灾区的责任感、针对性、有效性和可持续性,也有利于各地区之间深入交流发展经验,开展全方位、全领域合作,有利于缩小当前东西部地区发展不平衡的现状。这种充满智慧的制度创新,既遵循着中华民族“一方有难、八方支援”的道义传统,更体现了社会主义制度集中力量办大事的独特优势。

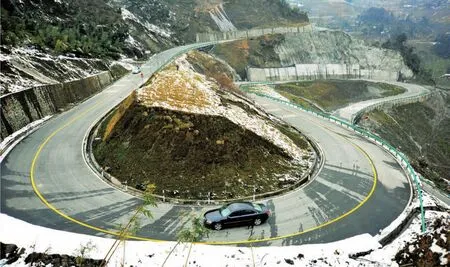

都江堰蒲虹公路,全长23.8公里,宽7米,全线181个弯,山高、谷深、坡陡,最高的卡子垭口海拔1450多米,全线相对高差达800余米,是都江堰灾后重建最难、最艰巨的工程之一,于汶川地震两周年全线拉通

比如,将恢复重建与跨越发展相结合。重建过程不只是“输血”,让灾区简单地重回原点,而是更注重增强“造血”能力,在考虑原有发展基础、资源禀赋的前提下,全面调整发展规划,使当地生产生活迈上新水平。随着重建任务即将全面完成,现在灾区不仅基础设施、人居条件、社会形态实现了巨大进步,而且在经济结构、产业布局等方面进行了升级优化,为当地转变发展方式、提升内生发展动力铺好基础。这种既着眼当前又指向长远的重建思路,深刻地反映了中国人对于“危机”概念的理解,更是科学发展观这一指导方针的具体体现。通过科学统筹、努力奋斗,化危难为机遇,变压力为动力,使我们在灾难中所失去的,从最终巨大的进步中得到补偿。

再比如,将行政手段与市场机制相结合。灾后全方位重建不可能由政府一家包办,必须善用政府和市场两种手段配置资源,让“看得见的手”和“看不见的手”最大限度地发挥效用。3年来,在物质、文化、社会、精神各个方面,从资金、项目到人才、科技等各种资源,灾区成为各地建设理念、管理模式、发展经验、创新制度的荟萃之地和比拼赛场。高质量的重建成果反映着高效率的资源配置,这离不开国家行为、政府动员、行政引导,但更多的也更为突出的还有市场行为,离不开充分发挥日益成熟的社会主义市场经济体制的作用。

解读今日中国的关键密码

汶川地震灾后重建的创新和探索远不只这些,尤其是在具体操作层面中亮点很多,但最为关键的是,我们通过重建,巩固和拓展了制度化的国家能力,为中国特色制度优势增添了新的内涵。在这方面,执政党具有决定性意义。在以政党政治为典型特点的现代国家里,一个软弱无能的执政党,不可能激活一个国家的全民意志和社会资源,也不可能在灾难时将国家应有的综合能力发挥到极致。已经走过90年历程的中国共产党,坚守以人为本、执政为民、全心全意为人民服务的理念,注重发挥中国独特制度的内在优势,从而能够在危难之时汇聚起全国人民的意志和力量。执政党的执政能力建设与国家能力建设有机融合起来,这是观察和解读今日中国所不能忽视的关键密码。而这一条“经”,其他的国家恐怕很难取走。

三年灾后重建,不仅是观察中国力量、中国智慧、中国精神的窗口,更是检验中国制度、中国模式、中国道路的试金石。相较于唐山大地震十年重建的艰辛,今天的中国在应对风险和挑战方面已经更为成熟、更有力量。从应对各种严重自然灾害,到举办奥运会、世博会等大型活动,再到战胜国际金融危机,这种国家能力近年来已经多次得到印证。这一巨大进步,应当是我们穿越灾难所收获的极为宝贵的战略财富。

自然灾害频发,一直是中国国情的重要组成部分。汶川灾后重建还将继续,难以预见的风险还有可能袭来,但我们有强大的综合实力和国家能力,有契合国情的独特制度,有理念先进、勇于担当的执政党,有万众一心、百折不挠的民族精神,就一定能够战胜前进道路上的任何困难,创造出更多的发展奇迹。中国人应该有这个信心。