文化制度对高校筹资制度影响的经济学分析

宋兰旗

(1.吉林大学 经济学院,长春 130021;2.长春大学 经济学院,长春 130022)

高校筹资制度是对由国家的法律、规章与条例和人们的风俗习惯与意识形态等所规范和约束的与高校筹资相关的各类行为主体的行为模式起约束作用的正式和非正式规则的集合。它既可以特指诸如财政拨款制度、学杂费收取制度以及高校贷款制度等某个具体的与高校筹资有关的规则,也可以是一系列具体制度的抽象概括与综合。高校筹资制度的形成要受其所处制度环境的制约,因为人类的行为选择在受遗传因素影响的同时,也要受包括经济制度和政治制度在内的正式制度的约束,更要受制于其所处的文化制度。

1 文化制度的内涵与特征

1.1 文化制度的内涵

不同学者和组织对文化的定义众说纷纭,这种差异不仅来自于人们对文化的本质表述的不同,更主要地体现为其对文化所辖范围的理解。美国社会学家戴维·波普诺认为,“文化是人类群体或社会的共享成果,这些共有产物不仅仅包括价值观、语言、知识,而且包括物质对象。”[1]这显然是广义的文化定义,可见,广义的文化(或大文化)基本上包括了一切与人有关的社会共有物。从这个意义上讲,所有的制度都属于文化的范畴。据此去界定文化制度,则其必将是一个无所不及的概念,分析起来与制度没有本质区别,也就没有特别分析的实际意义。此处对文化制度的理解是基于人类学家泰勒在其著作《原始文化》中对文化定义的基础之上的,即“文化,或文明,就其广泛的民族学意义来讲,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”[2]这通常被认为是最早的对文化的概念的界定,也是最有代表性的从狭义的角度对文化内涵的阐释。以此为依据,结合制度的概念,文化制度指的是随时间演进的、人们在长期的社会活动和交往中形成的、以知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗、才能以及习惯等为基础,以有声语言和肢体语言为载体,受意识形态支配对人的行为选择以及人与人之间的相互关系起约束作用的行为规范。

1.2 文化制度的特征

任何一种制度中都蕴含着文化的因素,每种文化中也都呈现出制度的影子,文化与制度是一种“你中有我,我中有你”的相互影响、相互制约以及相互促进的关系。文化制度与非正式制度是同一范畴,非正式制度是“文化传承”的一部分,是从文化中“衍生”出来的。总的来看,与经济制度和政治制度相比,文化制度具有以下特征:

(1)相对稳定性。文化制度是在长期的历史发展过程中形成的,其所确定的风俗习惯、价值观念、伦理道德以及意识形态等软制度已经构成了对人类行为选择模式的心理约束,它存在于人们的内心深处,以实际行动或口授的方式相互传递,世代相承。由于其是长期实践的历史产物,是人们自觉形成的,其一旦形成,就不容易改变,具有较强的稳定性,就是出现变迁也应是“演进性”的,而非“痉挛性”的。

(2)成本节约性。文化制度的形成建立在一系列分散化的实验的基础之上。实验可能有两种情况:“试错性”的和“试对性”的。若某一潜在规则在经历了实验之后,发现其是试对过程,也就是它对个人、组织或社会产生了良好的积极作用,那么这种规则就会被社会成员所接受、效仿和采纳,形成文化制度。这样的制度人们自然会深信不疑、不假思索地自觉遵守,因为它不像经济制度和政治制度那样是“由上而下”强加的,而是人们发自内心的一种赞同和接受,违反了,会受到自己的良心的谴责和道德的批判。因此,文化制度的实施既不需要制定正式的规章制度来约束,也不需要成立相应的组织机构对其进行运行情况监督和管理,其实施是不需要社会成本的。另外,由于文化制度的存在也使得人们认知和决策的过程简化,从而节约了信息和时间成本。无论是社会成本的不需要,还是信息和时间成本的节约,都体现为交易成本的节约。

(3)较强的影响性。一方面,文化制度的出现要早于经济制度和政治制度,一个社会所建立的容纳了经济制度和政治制度的正式制度是要以文化制度为基础的,受文化制度的影响。若某项正式制度安排与文化制度出现了背离,则短期内,此正式制度要么是不能正常发挥其功能,要么就是即便其功能得以实现,也一定是打了折扣的,其社会运行成本一定是提高的,制度绩效一定是降低的。也就是说,文化制度对社会制度的长期变迁会产生影响。另一方面,在人类社会的行为约束体系中,正式规则“即便是在那些最发达的经济中,也只是型塑选择的约束的很小一部分(尽管非常重要)”[3],大部分空间是受文化制度约束的。正式制度所无法控制的行为选择,只能是文化制度发挥其作用,用意识形态来尽可能地克服和抑制人们的机会主义行为与倾向。

(4)较差的可移植性。由于文化制度是在长期的实践中自发的、逐渐的在一个社会、一个民族或一个区域内形成的,一旦形成就具有“根深蒂固、相对稳定、不易改变”的特征。所以,如果两个不同国家的文化制度的相容性欠佳,文化制度的可移植性必然较差,而不像经济制度和政治制度那样,可以直接地移植,甚至在很短的时间内就可以完成。

2 文化制度对高校筹资制度的影响

文化制度对高校筹资制度的影响是全方位的,从高校筹资制度的设计、运行到变迁,文化制度均发挥着十分重要的作用,这种影响主要表现为:

2.1 文化制度在高校筹资制度构建中发挥重要功能

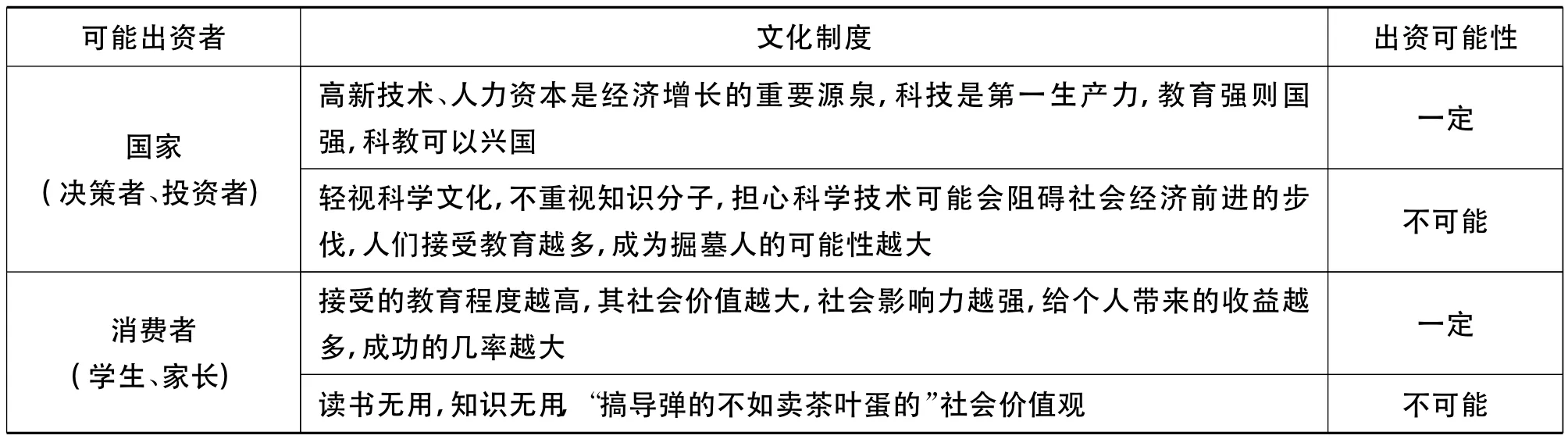

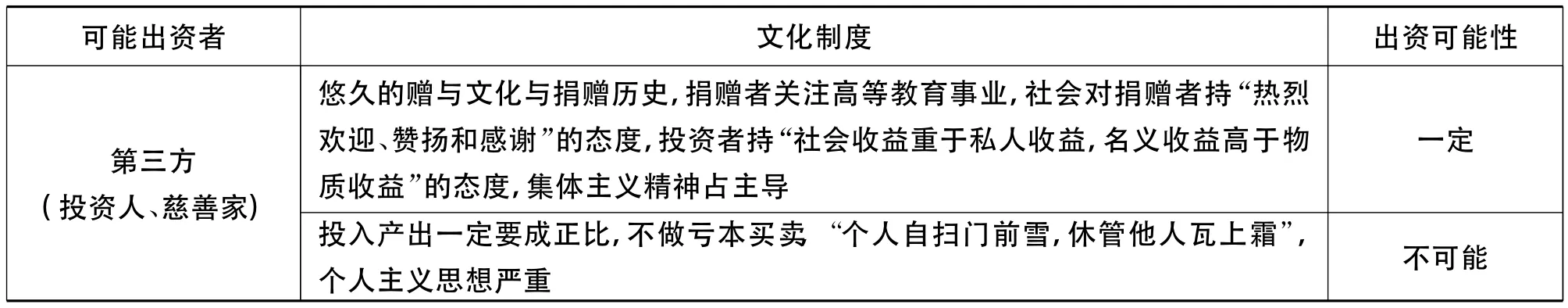

文化制度在高校筹资制度设计中应归属于内部制度环境,对制度设计的影响是源发性的。由于文化制度的“相对稳定性,较强的影响性”的特征,致使其对高校筹资制度设计所产生的影响是不可估量的。高校筹资制度在其构建的过程中,与内生制度是否融合应是其考虑的首要因素,因为其制度是否具有耦合性直接决定着高校筹资制度质量。若高校筹资制度与文化制度是相冲突的,则高校筹资制度要么无法运行,要么实施绩效极差。只有构建和文化制度相适应的或相融合的高校筹资制度,才能是高质量的。依据理性选择理论,无论是学生、家长、投资人还是慈善家,其自身都是最大利益的追求者,试图用最小的代价获得最大的收益。但是在面对多种不同结果的行为组合可供选择的时候,哪种选择是最优的策略是受人的理性决定的,决定人们在主观上会选择何种行为的是文化制度。在不同的文化制度作用下,人们还是会做出不同的自认为是实现了效用最大化的行为选择,尽管这种所谓的理性是有限理性。“意识形态有可能取得优势地位或以指导思想的形式构成正式制度安排的理论基础和最高准则”。[4]也就是说,高校筹资制度在设计时必须要充分考虑该国的学生、家长、投资人以及慈善家的文化制度,不能与其相脱离,只有和他们的文化制度相吻合的制度才是“行得通的、有质量的”。若要依据成本分担理论来设计高校筹资制度,前提是此制度必须和约束可能出资者的文化制度相吻合。在美国,捐赠资金是高校尤其是私立高校的重要资金来源的原因就是美国拥有悠久的捐赠文化制度。

表1 可能的出资者在不同文化制度下出资的可能性

续表

2.2 文化制度是影响高校筹资制度绩效的重要因素

高校筹资制度绩效是衡量高校筹资制度的实施效果的一个显著指标。受不同的文化制度影响的个人理性和集体理性在行为选择上会有不同的倾向,在其意识形态里所追求或认同的事物也会有差异,这就容易导致同一种制度在不同的文化制度下运行会产生不同的绩效。文化制度以基础秩序的身份构成高校筹资制度运行的基础条件。高校筹资制度是整个社会制度的一个具体制度或子制度,它只有与其他制度形成“互相呼应、互相协调、互相融合、互相匹配”的局面时,才能发挥较高的制度绩效。由此可见,理想的高校筹资制度绩效的发挥不仅要求制度本身符合“公平与效率”标准,而且要与潜在的基础制度环境——文化制度相吻合,才能有效保障其制度绩效的高水平发挥。以私立高等教育发展为例,美国和日本是两个典型的大力发展私立高等教育的国家,然而其私立高校在整个高等教育中的地位却表现出明显的差异。这种差异很重要的一个原因就是来自于文化制度的不同。以多元文化制度为根基而建立起来的高校筹资制度下的美国私立高校在整个美国高等教育中无论是在学校的数量上、拥有学生的总量上,还是高校排行和人才培养质量上均占据着绝对的优势地位。世界十佳大学中7成左右的份额被美国的私立高校占据着。而受等级文化制度制约建立的高校筹资制度下的日本私立高校的发展绩效却略逊一筹,尽管其在学校数量上和学生数量上占据着绝对优势,但是其从属于公立高校的地位依然没能改变,这在国内和国际的大学排行榜中就可以得以体现。在世界百佳大学排行榜中,日本有5所国立大学入选而私立大学则榜上无名[5]。

2.3 文化制度是高校筹资制度变迁中不可忽视的重要力量

高校筹资制度变迁是指用一种新的高校筹资制度代替旧的(或原有的)高校筹资制度,或者是既有高校筹资制度安排结构的改变。诸如经济制度、政治制度以及国际环境等都是影响高校筹资制度变迁的因素,其中文化制度的力量是显著的。对待高等教育属性的认识不同,就会有不同的高校筹资制度的出现。我国在新中国成立至今对待高校资金来源的态度就是真实的写照。新中国成立后不久,受前苏联和我国“大一统”文化思想的影响,我国将所有的私立高校全部收归国有,国家进行统一管理,财政拨款成为高校资金的唯一来源。改革开放后,随着西方文化的不断流入,“高等教育成本分担”的思想在我国得以接受。在私立高校得以发展的同时,公立高校的学费制度也出现了“全部不交到有些自费、有些公费再到全部缴纳学费”的渐进式改革。“财政拨款、学生缴费、社会捐赠、私人投资”等多渠道的高校筹资制度得以初步建成。

[1] 戴维·波普诺.社会学[M].10版.李强,等译.北京:中国人民大学出版社,1999:63.

[2] 爱德华·泰勒.原始文化[M].重译本.连树生,译.桂林:广西师范大学出版社,2005:1.

[3] 道格拉斯·C·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行,译.上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2008:50.

[4] 卢现祥.新制度经济学[M].武汉:武汉大学出版社,2004:115.

[5] 陈武元.论私立高等教育发展的制度环境[J].教育发展研究,2008(5-6):1-7.

- 长春大学学报的其它文章

- 拉祜语颜色词的语义特征分析