桩端桩侧后注浆灌注桩竖向承载性能有限元分析

郑爱荣,肖大平,诸葛爱军,陈举

(1.中交天津港湾工程研究院有限公司,港口岩土工程技术交通行业重点实验室,天津市港口岩土工程技术重点实验室,天津300222;2.中国建筑科学研究院,北京100013)

0 引言

桩底沉渣和桩侧泥皮是影响泥浆护壁钻孔灌注桩桩端阻力与桩侧摩擦力发挥的两个固有缺陷[1~2],后注浆技术因对其具有良好的加固效果,应用越来越广泛,后注浆灌注桩承载性能和加固机理的研究也越来越深入[3~7]。本文应用二维有限元软件PLAXISV8及其小应变硬化土模型,在现场试桩试验的基础上,分析桩端桩侧联合后注浆灌注桩的竖向承载性能。

1 考虑小应变刚度的数值分析模型

1.1 土体本构模型选择

采用硬化土模型进行静载试桩的有限元模拟,桩体沉降量尤其加载初期沉降量往往大于实测值,为解决这个问题,考虑小应变时土体刚度较大,对比小应变硬化土模型(HSSmall)与一般硬化土模型(HS)计算结果,分析小应变刚度对桩基承载性能模拟的影响。

1.1.1 HS模型与HSSmall模型

硬化土模型以塑性理论为基础,考虑了土体的剪胀性,并引入一个盖帽型屈服面,是一个可以模拟包括软土和硬土在内的不同类型土体行为的先进模型[8]。其屈服面在主应力空间不是固定的,而是由于塑性应变的产生而膨胀。硬化土模型包括土的两种主要硬化方式,剪切硬化和压缩硬化,前者主要用于模拟主偏量加载带来的不可逆塑性应变,后者用于模拟固结仪加载和各向同性加载中主压缩带来的不可逆塑性应变。

PLAXISV8.4版本增加了小应变硬化土模型,该模型基于小应变水平下土体刚度显著高于一般工程应变水平下的刚度(如图1[9]),结合小应变刚度与一般硬化土模型一同考虑土体变形性能。其准弹性切线剪切模量根据实际的剪切应力增量通过积分变形曲线的割线剪切模量求得,当切线剪切模量小于循环加载剪切模量时,设为常数,之后的刚度变形满足硬化土模型的硬化塑性,如图2。该模型在硬化土模型参数的基础上,添加了应力相关的小应变(应变小于10-6)剪切模量、剪切刚度为小应变剪切刚度0.7倍时的剪切应变γ0.7,这两个参数均可以通过试验求得。

图1 试验及工程应用典型应变范围内土的刚度应变关系

图2 小应变硬化土模型刚度应变关系

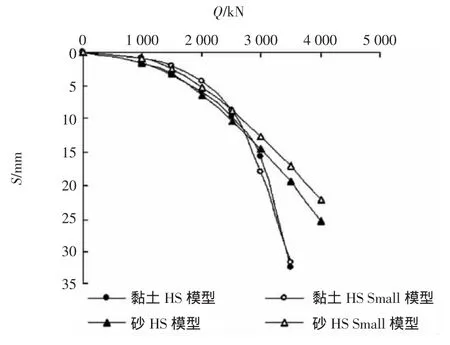

1.1.2 模型对比分析

设桩周土层均一,桩长10m,桩径0.8m,材料参数如表1,对桩周土体分别采用小应变硬化土模型和一般硬化土模型的荷载沉降曲线进行对比,如图3。相比较一般硬化土模型,考虑土的小应变刚度后,无论黏土还是砂土在加载初期沉降量计算结果都有明显的降低,最终沉降量也有一定程度的降低,说明此模型在解决静载试桩数值模拟沉降量偏大方面是有一定作用的。

表1 材料参数表

图3 桩的Q-S曲线

1.2 计算模型

根据球形扩张理论,桩端注浆加固体为以注浆压力源为球心的球体[10],压力源为伸出桩端400mm的注浆阀。桩端注浆加固体直径D为[11]:

式中:n为桩端土孔隙率;d为灌注桩直径;V为注浆量。

桩侧注浆,在注浆位置形成浆泡,水泥固结体将泥皮层完全置换,并产生“扩径效应”,桩土界面外扩至桩侧水泥固结体与土体之间[12]。桩周土体通过注浆的“渗透固结效应”、“充填挤密效应”、“劈裂加筋效应”强度也得以提高[13-14]。设界面强度折减系数为0.9,材料参数如表2、表3,轴对称计算模型如图4。

表2 材料参数表

表3 材料参数表

图4 有限元计算模型

2 后注浆灌注桩试桩试验

首都国际机场三号航站楼总建筑面积约96万m2,采用泥浆护壁钻孔灌注桩基础,共布桩18 000余根,为提高桩基承载力,通过桩端、桩侧联合注浆改善成桩质量,是国内建设项目中后注浆技术应用规模最大的一次。桩端注浆量为1 000 kg,桩侧依据桩长的不同采用不同的注浆方式,桩长在30m以内的设1道桩侧注浆,注浆量为600 kg,桩长超过30m的设2道桩侧注浆,每道注浆量为400 kg。

共进行了66根后注浆桩和6根非注浆桩的破坏性静载试验,部分桩型承载力特征值平均值如表4,注浆后竖向承载力提高分别达144%,120%和97%。

表4 试桩承载力特征值

3 计算结果与分析

3.1 计算结果与试验结果对比

为进一步对比HSSmall与Harding Soil模型,对桩端桩侧联合后注浆灌注桩(SD-TP2、5)分别采用两种模型进行了有限元计算,灌注桩的荷载沉降曲线和轴力分布结果如图5、图6。采用HSSmall本构模型的数值分析结果与实测值吻合较好,证明了此方法分析后注浆灌注桩承载性能的有效性,而相同荷载下采用HS本构模型的沉降量则明显偏大,进一步验证了考虑土体的小应变刚度的必要性。

图5 桩的Q-S曲线

图6 后注浆灌注桩轴力分布

3.2 轴力传递特性

不同加载阶段桩身截面轴力沿桩体埋深分布如图6、图7。桩身截面轴力随荷载的增加而增加,在同一级荷载作用下随深度增加逐渐减小,在不同的土层和不同的加载阶段递减速率不同。其表现为轴力曲线的斜率存在差异,轴力曲线的斜率反映了桩侧阻力的大小,斜率越小,层面间轴力差越大,即桩侧摩阻力越大[15]。对比注浆前后桩的轴力图,当两根试桩桩顶荷载接近最大加载值时,后注浆灌注桩的轴力曲线斜率较未注浆桩小,表明注浆后,桩侧土体的摩阻力比未注浆时高。

图7 未注浆灌注桩轴力分布

3.3 桩端阻力发挥特性

后注浆对桩端阻力发挥亦有较大影响,如图8、图9。当未注浆桩NE-TP4、5桩顶荷载超过8 000 kN后,桩端阻力曲线的斜率突然变大,桩顶荷载的增量全部由桩端阻力承担。后注浆桩SD-TP2、5的桩端阻力与桩顶荷载的曲线斜率变化不明显,这是由于桩侧摩阻力未到达极限值,端阻力与侧阻力仍在同时增长的缘故。另外,相同桩端位移下,后注浆桩的桩端阻力明显大于未注浆桩,注浆桩只需较小的桩端位移就能发挥较大的端阻力,桩端阻力发挥提前,与桩侧摩阻力发挥的时间差异性减小。

图8 桩端阻力与荷载关系

图9 桩端阻力与桩端位移关系

3.4 桩侧摩阻力发挥特性

桩侧摩阻力与荷载、桩顶位移之间的关系如图10、图11。较小荷载作用下,注浆前后桩侧摩阻力差距较小,与荷载呈线性关系。加载至8000 kN时,未注浆桩NE-TP4、5桩侧摩阻力随荷载增长变化减弱,沉降量突增,最终达到极限侧摩阻力,与图5分析结果相吻合。后注浆桩SDTP2、5加载过程中桩侧摩阻力与桩顶荷载基本保持线性关系,与桩顶位移关系曲线变化也较为平缓,未达峰值,这是由于后注浆大大的提高了桩周界面条件及桩侧土体的极限摩阻力,从而提高了桩侧摩阻力。

图10 桩侧摩阻力与荷载关系曲线

图11 桩侧摩阻力与桩顶位移关系曲线

4 结论

1)考虑土体的小应变刚度,采用PLAXISHSSmall本构模型,可以减小静载试桩数值模拟加载初期沉降量,计算结果更接近于实测结果。

2)试桩试验结果表明:桩端桩侧联合注浆灌注桩相比较未注浆灌注桩在竖向荷载作用下沉降量明显减小,承载力有较大程度的提高。

3)注浆后,桩周土体强度的提高及桩土界面条件的改善使得桩侧摩阻力明显增大,在较大的桩顶荷载下仍与荷载保持线性关系,并且减小了桩土的相对位移。

4)沉渣的加固及桩端持力层强度的提高,大大降低了桩端位移,只需较小的桩端位移就能发挥较大的端阻力,发挥提前,与桩侧摩阻力发挥的时间差异性减小,两者可以更协调地承担桩顶荷载,从而提高桩的竖向承载性能。

[1] 霍凤民.浅析泥皮对钻孔灌注桩承载力的影响[J].地基基础工程,2002,12(4):35-39.

[2] 袁振,陈锦剑,王建华.桩端条件对灌注桩荷载传递特性的影响[J].岩土力学,2006,27(8):1 398-1 402.

[3] Bruce D A.Enhancing the Performance of Large Diameter Pilesby Grouting[J].Ground Engingeering,1986,19(4):9-15.

[4] 张忠苗,吴世明,包风.钻孔灌注桩桩底后注浆机理与应用研究[J].岩土工程学报,1999,21(6):681-686.

[5] 张忠苗,包风,陈云敏.考虑材料应变软化的球(柱)孔扩张理论在桩底注浆中的研究[J].岩土工程学报,2000,22(2):243-246.

[6] 刘金砺,祝经成.泥浆护壁钻孔灌注桩后注浆技术及其应用[J].建筑科学,1996(2):13-18.

[7] 黄生根,龚维明.超长大直径桩压浆后的承载性能研究[J].岩土工程学报,2006,28(1):114-117.

[8] Schanz T.Zur Modellierung des Mechanischen Verhaltens von Reibungsmaterialen[D].Habilitation:Stuttgart Universitaat,1998.

[9] Alpan I.The Geotecnical Properties of Soils[J].Earth-Science Reviews,1970(6):5-49.

[10] 黄敏,张克绪,张尔齐.嵌入砂或砂砾层中的桩底灌浆桩竖向承载性能研究[J].土木工程学报,2002,35(3):77-81.

[11] 朱向荣,张寒,孔清华.钻孔灌注桩桩端后注浆单桩极限承载力研究[J].建筑科学,2006,22(6):18-21.

[12] 高文生.后注浆灌注桩单群桩承载性状的研究[D].北京:中国建筑科学研究院,1997.

[13] 郑爱荣.钻孔灌注桩后注浆技术[J].中国港湾建设,2008(6):46-49.

[14] 张友葩,吴顺川,方祖烈.土体注浆后的性能分析[J].北京科技大学学报,2004,26(3):240-243.

[15] 刘金砺.桩基础设计与计算[M].北京:中国建筑工业出版社,1994.