不同生态条件下大麦品种的适应性研究

严俊胡明亮张玲玲苟君波程剑平

(1.贵州大学a生命科学院,b农学院,贵州贵阳550025;2.海法大学进化研究所,以色列海法31905)

不同生态条件下大麦品种的适应性研究

严俊1a,2胡明亮1a张玲玲1a,2苟君波1a程剑平1b*

(1.贵州大学a生命科学院,b农学院,贵州贵阳550025;2.海法大学进化研究所,以色列海法31905)

通过对引自黑龙江、四川和河南等地的13份大麦品种材料进行试种,观察这些大麦在黔中地区自然生态条件下和盆栽条件下的生长发育特性和农艺性状表现。结果显示,所有参试品种材料都能完成生长发育的各个阶段,在大麦物候期和主要农艺性状上,不同品种材料间存在着明显的差异,方差分析均达极显著水平(p<0.000 1)。在供试大麦的产量构成上,13份材料中其千粒重超过50 g的有一半以上,仅3份材料的千粒重不足45 g。同时,播期、栽培方式和环境条件等对引种大麦生长的影响极显著,物候期与农艺性状以及农艺性状间存在显著斯皮尔曼秩相关性。综合分析表明,在黔中生态气候条件下,13份省外大麦品种材料均能正常生长,且具有良好的生态适应性,从而为进一步筛选出综合性状优良的大麦品种,培育能适应在贵州种植的大麦新品种提供依据。

适应性;大麦;物候;农艺性状;黔中

大麦在贵州省栽培历史悠久,全省播种面积最高年有6.67万hm2[5]。由于大麦较小麦早熟、耐瘠、耐寒、耐旱和抗病,可适应复杂的生态环境条件,所以曾在贵州耕作制度中占有一定地位。其栽培面积在1924年曾高于小麦,此后常年则低于小麦。建国后,大麦科研停顿,生产未列入计划,随后大麦被当作粗粮,栽培面积逐年缩小[6]。20世纪70年代起步的贵州啤酒工业,因省内栽培的大麦不符合啤酒生产要求,不得不从江苏、浙江等地调入[7]。针对这一状况,贵州省于20世纪80年代中期,开展了“啤酒大麦良种选育及高产栽培技术研究”,并选育出生产上表现较好的新品种(系)[7]。由于大麦生产受到复杂的自然和经济条件影响,近年来,贵州的大麦生产仅在两熟季节较紧张的高寒山区及坡旁瘠地少量种植[6]。大麦研究和新品种选育基本处于停顿状态,因此,开展“贵州大麦引种与新品种选育研究”,对于发展贵州大麦生产,满足贵州省酿造业、畜牧业需求,改善种植结构,提高农民收入,发展农业经济等都具有十分重要的意义。

本研究引进江苏、黑龙江、四川和河南等地13份大麦品种材料,研究其在黔中地区生长的适应性及综合表现,初步筛选出了适应黔中生态条件的国内大麦品种材料,这为丰富贵州省大麦的种质资源,进而为大麦的引种与品种选育工作提供依据。

1 材料和方法

1.1引种材料

从中国科学院成都生物研究所、四川农业大学、四川农业技术管理干部学校、昆明市农科院等研究院所获得种质材料共13份,包括二棱大麦11份,分别是源自上海的花30、江苏的苏啤4号、河南的驻大麦3号、黑龙江的垦啤麦3号、墨西哥500号、四川SC新2、SC99-128、SC99-132、SC99-133、SC99-134和06Z145-2,以及六棱大麦2份,四川SC99-139和SCNB48。

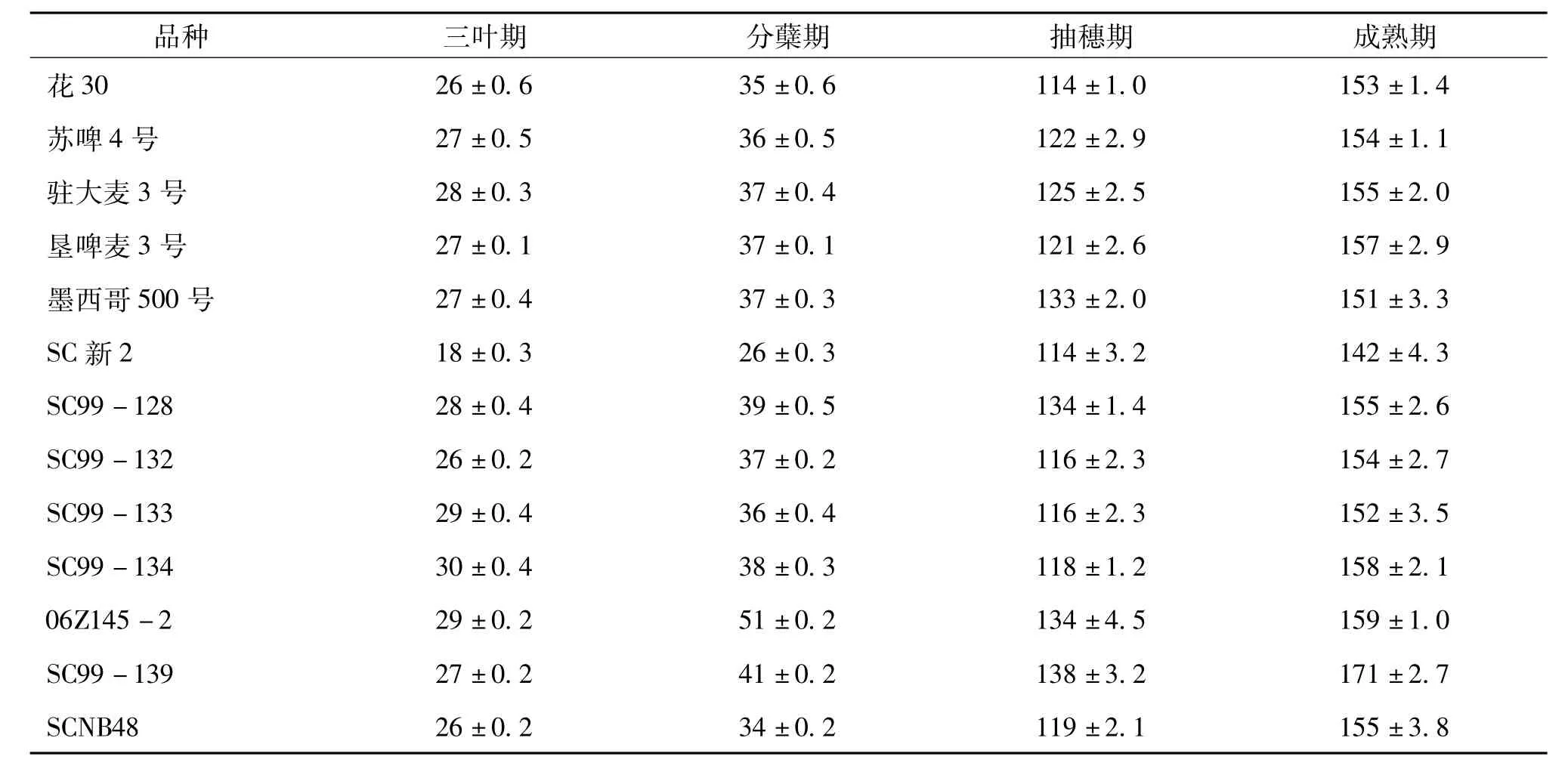

表1 13份省外大麦在黔中的生育期d

1.2试验种植、物候观察与性状测定

本试验分为两部分。试验一设在贵州大学麦作研究中心试验基地,该基地地处东经106°27'~106°52',北纬26°11'~26°34',海拔1 100 m,大麦生育期间日照时数634.82 h,日照百分率25.19%;最热月平均气温20.58℃,最冷月平均温度为4.91℃,大于10℃活动积温为4 500~6 000℃,无霜期为345~365 d;年降水量1 200 mm左右,降雨量充足,土壤为黄壤,肥力中等。试验于2006年11月11日播种,采用干种直播,每份材料种植3行,每行6株,株距15 cm,行距20 cm。试验二在贵州大学南校区新二教楼顶盆栽场进行,于2006年12月26日播种,采用干种散播,目的是比较相同品种材料大麦因播种时间、播种密度不同,对株高,穗长、穗粒重等农艺性状的影响。

生长过程中观测物候期,即包括三叶期、分蘖期、抽穗期和成熟期,并测定株高、旗叶面积(使用CI-203激光面积测量仪测量)、穗长、穗重、穗粒数和千粒重等农艺性状。

1.3统计分析

使用JMP6.0(SAS Institute)进行统计,方差分析(One way-ANOVA)检测各品种、物候、性状间的显著差异性;斯皮尔曼秩相关(Spearman's Rho Correlation)分析各物候因素间、农艺性状间和它们相互之间的多元相关性。

社保缴费业务处理的灵活性与税收征管的规范性要求尚待融合。社保业务及政策各地存在差异,缴费处理规则也存在多样性和灵活性,与税收征管的规范性、原则性还需融合。例如,在征收中出现的缴费单位余额不足、缴费单位对同一笔应缴社会保险费采取多次转账入库等情况的,在“金税三期”系统中需要单项逐个、多步复杂操作才能解决。

2 结果与分析

2.1省外大麦在黔中的生育期(田间)

由表1可见,三叶期大多在接近30 d,不到40 d开始出现第一分蘖。抽穗期和成熟期在不同品种材料间的差异较三叶期和分蘖期大。生育期最短的是来自四川的二棱大麦SC新2,为142 d,属早熟;最长的生育期为四川的六棱大麦SC99-139,为171 d,属极晚熟;其余居中,差别不超过一周,多为中晚熟。

2.2省外大麦在黔中主要农艺性状表现(田间)

由表2可知,13份省外大麦在田间自然气候条件下的6个主要农艺性状表现出明显差异,方差分析均达极显著(p<0.000 1)。穗长范围在7.0~12.8 cm之间,最长的是墨西哥500号,最短的是SC99-128;株高范围是73.8~97.4 cm,SC99-132最高,SC新2为最矮;旗叶面积最大是SC99-139,最小是垦啤麦3号,范围是2.0~18.2 cm2;穗粒重和穗粒数最高都是SC99-139,分别是3.2 g和88.2粒,而穗粒重最低的则是SC99-133,为1.2 g,穗粒数最少的是苏啤4号,仅为26粒。在引进的13份材料中,穗粒数超过30粒以上的达11份,表现出穗大粒多的特点;千粒重最大的是SC新2,达58.5 g,最低的是06Z145-2,仅为29.3 g。但13份材料中有一半以上千粒重超过50 g,仅有3份材料低于45 g,表现出良好的适应性。

2.3田间与盆栽大麦主要农艺性状比较

13份大麦生长于田间和楼顶盆栽场,由于播期、栽培方式和环境等的不同,其主要农艺性状的表现有很大的差异(表2),方差分析均达极显著(p<0.000 1)。楼顶盆栽多数品种材料的旗叶面积比田间试验相同品种材料要大,而其他各项指标都较田间种植的大麦有明显降低,特别是籽粒数量明显减少、籽粒偏小,千粒重较低,尤其以SCNB48表现最为明显,其平均穗粒重,田间为3.2 g,楼顶仅为0.9 g,相差3.5倍,SC新2的千粒重田间是盆栽的2.5倍。

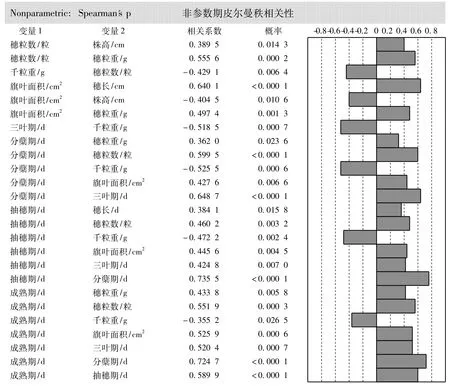

图1 13份省外大麦在黔中生育期及主要农艺性状显著相关关系

2.4生育期及主要农艺性状的相关分析

对13份大麦的生育期及主要农艺性状进行斯皮尔曼秩多元相关分析,结果表明各物候期及性状和各性状相互间存在不同程度的显著相关性(图1)。

2.4.1农艺性状与生育期的相关性。千粒重与三叶期、分蘖期、抽穗期和成熟期四个生育期都呈显著负相关,说明各生育期相对越短,千粒重较重;而穗粒数则与大麦生长的后三个生育期,穗粒重与分蘖期和成熟期呈显著正相关,说明生育期仍然是影响穗粒数和穗粒重的主要因素。旗叶面积与后三个生育期呈显著正相关,穗长与抽穗期也呈显著正相关。

表2 13份省外大麦在黔中的主要农艺性状比较

2.4.2生育期之间,农艺性状间的相关性。四个生育期相互之间亦呈显著正相关。穗粒数与株高,穗粒数与穗粒重,旗叶面积与穗长以及旗叶面积与穗粒重呈显著的正相关;而千粒重与穗粒数,旗叶面积与株高则呈显著的负相关。

2 讨论

在黔中生态条件下,来自外省的13个品种材料的大麦,都能完成生长发育的各个阶段,适应性良好。但大部分参试品种材料都比它们在育种地的生育期长,穗粒数多,植株也要偏高一些(表3),反映了这些品种材料在黔中生态条件下的新的适应性。这与我们对九份国内啤酒大麦品种在黔中种植的综合表现情况一致[8],这种表现除受品种材料的基因控制外,主要受各品种原产地与黔中地区的光、温条件,栽培方式等存在差别的综合影响所致[9]。本研究结果田间与盆栽大麦主要农艺性状差异十分显著,也充分证明种植环境、时间和方式等对大麦生长至关重要。

表3 部分大麦品种种植于黔中与育种地的穗粒数、株高和生育期比较

千粒重是大麦品种产量构成和适应性的重要指标之一,本试验13份品种材料中千粒重的变幅为29~68 g,大于50 g的占一半以上,仅3份材料千粒重不足45 g,可见这些品种大多数在黔中的适应性良好,尤其是SC新2,千粒重最高,达68 g,植株较矮,73 cm,生育期最短,142 d,其他农艺性状也表现优良,可能是首选的引进品种材料。

通过斯皮尔曼秩多元相关性分析(图1),在该区生态条件下,生育期与各农艺性状及性状间都存在显著相关性,所以在引进品种的播种期、栽培措施耕作制度上应因地制宜,协调好各物候期与农艺性状以及各农艺性状相互间的关系,适期播种,合理密植,科学管理,进一步摸索出不同品种的最佳栽培模式。为了更准确地反映省外大麦种质资源的适应性,需要今后再引进更多品种进行多点实验,筛选、培育出一批品质优、产量高、抗逆性好,适合在贵州种植的大麦品种,以丰富贵州省大麦种质资源。

[1]FAO.Food and Agriculture Organization of the United Nations.2009,http://faostat.fao.org/faostat.Retrieved 2009-05-18

[2]杨建明,沈秋泉,汪军妹,等.我国大麦生产、需求与育种对策[J].大麦科学,2003,1:1-6

[3]杨建明,汪军妹,朱靖环,等.“十一五”我国专用大麦的消费需求与发展目标[J].浙江农业学报,2005,17(4):228-230

[4]卢良恕.中国大麦学[M].中国农业出版社. 1996.5

[5]舒世德.贵州大麦地方品种的品质特点及其与生态条件的关系[J].贵州农业科学,1994,(3):48-51

[6]英敏,刘贵林.贵州饲料大麦生产现状与开发利用展望[J].贵州畜牧兽医,2003,27(2):14

[7]田维龙.贵州啤酒大麦研究取得明显效果[J].贵州农业科学,1993,(6):54

[8]程剑平,潘周云,薛文韬,等.九份国内啤酒大麦品种在黔中种植的综合表现[J].西南农业学报,2009,22(3):598-602

[9]陆炜,高达时,等.中国大麦生态区划[M].杭州:浙江科学技术出版社:1991:1-25

Adaptabilities of aline barley cultivars grown in the Center of Guizhou province

YAN Jun1a,2,HU Ming-liang,ZHANG Ling-ling1a,GOU Jun-bo1a,CHENG Jian-ping1b

(1.a.College of Life Sciences,b.College of Agriculture,Guizhou University,Guiyang 550025,China; 2.Institute of Evolution,University of Haifa,Haifa 31905,Israel)

Thirteen barley cultivars introduced from Heilongjiang,Sichuan and Henan provinceswere grown under the natural and potted coonditoins in the Center of Guizhou province(Huaxi in Guiyang),followed by the investigation of the phenological and agronomic characteristics,as well as the relationship among these characters under the local conditions.The results showed that 13 barley cultivars displayed a normal growth in the center of Guizhou.ANOVA indicated that there were significant differences on the phenological and growth characteristics among 13 barley cultivars.1 000-kernelweightofmore than half of all barley cultivarswas over50 gram,and only three cultivars had lower than 45 gram.Some factors,i.e.seedtime,cultivation pattern and environmental condition,affected the growth of the barley varieties.Spearman's Rho Correlation analysis showed significant correlations among the phenological and phenotypic characteristics.Most barley cultivars demonstrated a good adaptability in the present study.The obtained results provide the valuable information for choosing and breeding new barley varietieswhich will be grown exclusively in the central area of Guizhou province.

Adaptability,Barley cultivars,Phonological phenomena,Agronomic characteristics,Central guizhou

2011-03-01

国家科技部国际合作重点项目(2006DFA33540),贵州省优秀青年科技人才培养计划(2006-2011)资助。

严俊(1962-),在读博士,副教授,主要从事大麦、小麦生理生态和分子生物学研究。

*通讯作者:程剑平(1963-),男,博士,教授,主要从事麦类作物的分子遗传学、植物矿质营养和农业资源利用等领域的研究。