《禹门口提水东扩工程初步设计阶段工程地质勘察报告》中修正系数β0取值的探讨

李伟

(1.山西省水利水电科学研究院 太原 030002 2.太原理工大学 太原 030024)

1 工程地质概况

山西省禹门口提水东扩工程是为临汾、运城五县市(新绛、襄汾、侯马、曲沃、翼城)工业、农业供水以及农村生活用水的保障性供水工程。工程输水主管线采用预应力钢筒混凝土管(PCCP),全长48.8 km,经过的主要地貌单元为山前冲洪积倾斜平原区、汾河河谷、漫滩及阶地,本段汾河主要发育一级阶地和三级阶地。该工程管道线路主要经过区域地表覆盖晚更新世Q3f(新绛、襄汾、侯马、曲沃)、Q3L(翼城)以及全新世Q4f,主管线经过区域是典型湿陷性黄土地区。参照《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004(以下简称《黄土规范》),山西湿陷性黄土地区可分为两个区域,分别为:Ⅱ区(陇东-陕北-晋西)、Ⅳ区(山西-冀北)。禹门口提水东扩工程主管线分布在Ⅳ区(山西-冀北)上。该地区低阶地多属非自重湿陷性黄土,高阶地多数自重湿陷性黄土,湿陷性黄土层多为5~10m,湿陷等级一般为Ⅱ-Ⅲ级。

2 黄土湿陷性评价的方法

《黄土规范》对湿陷性的评价方法:①依据自重湿陷量的计算值(Δzs)或自重湿陷量实测值(Δzs′)判定湿陷性黄土场地的湿陷类型;②依据湿陷量的计算值(Δs)和(Δzs)判定湿陷性黄土地基的湿陷等级。场地湿陷类型(自重湿陷黄土场地还是非自重湿陷黄土场地)、地基湿陷等级(地基的湿陷程度)都是湿陷性黄土地区重要工程属性,决定着地基处理方案的合理选择和设计。评价中用到的参数Δzs、Δs由室内压缩试验来确定;Δzs′由现场试坑浸水试验来确定。由于黄土的性质及结构复杂,采用室内压缩试验结果Δzs来判定场地湿陷类型及地基湿陷等级时往往与实际存在差异,因此《黄土规范》规定计算Δzs时需用β0进行修正,使Δzs与Δzs′尽量接近,计算公式为,式中 δZsi为第 i层土的自重湿陷系数(上覆土饱和自重压力下的湿陷系数),hi为第i层土的厚度,β0为地区土质而异的修正系数。我国黄土土质具有区域性差异的特点,β0的取值也具有相似的区域性差异。《黄土规范》对β0的取值做了如下注解:在缺乏实测资料时可按下列规定取值,①陇西地区取1.5,②陇东-陕北-晋西地区取1.2,③关中地区取0.9,④其他地区取0.5。规范建议的β0是在不同区域内进行大量Δzs与相对应的Δzs′比较而得到的统计值,是近似计算的修正系数。

3 工程地质资料的分析

《禹门口提水东扩工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(以下简称《勘查报告》)采用了探井取样室内压缩试验,计算自重湿陷量计算值Δzs的方法对主管线黄土地基进行湿陷性评价。对《勘察报告》中主管线地质勘察资料进行整理分析,根据探井所代表的地基湿陷类型及湿陷等级将探井进行分类统计,见表1。从表1中可以看出湿陷等级达到Ⅳ级的探井占探井总数的34%,这么多的探井湿陷等级达到Ⅳ级与《黄土规范》中“Ⅳ区,湿陷等级一般为Ⅱ-Ⅲ级”有较大的出入。经深入分析发现《勘查报告》中β0取值为1.2,较《黄土规范》中该区域β0建议值0.5偏大,β0取值的偏大造成Δzs计算结果偏大,地基湿陷等级也相应偏大。为了验证《勘查报告》中β0取值的合理性,根据《勘查报告》在管线上选取了一自重湿陷场地进行试坑浸水试验,目的在于获得该场地的自重湿陷量实测值Δzs′,并与室内试验得到的Δzs比较,从而得到该场地的实际的β0值。

表1 探井分级统计表

4 试验概况

4.1 试验场地工程地质条件

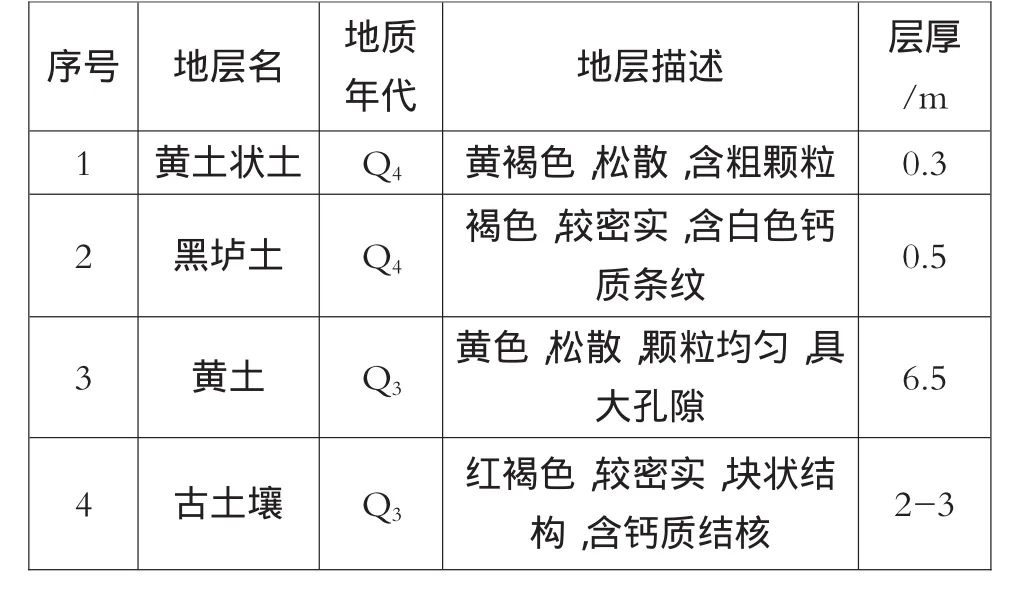

试验场地位于侯马市北庄村禹门口东扩工程二级泵站旁,地貌单元为汾河三级阶地,地下水埋深60 m。探井深度为10 m,取样进行室内试验,探井揭露试验场地的地层结构如表2所示。

表2 试验场地地层结构

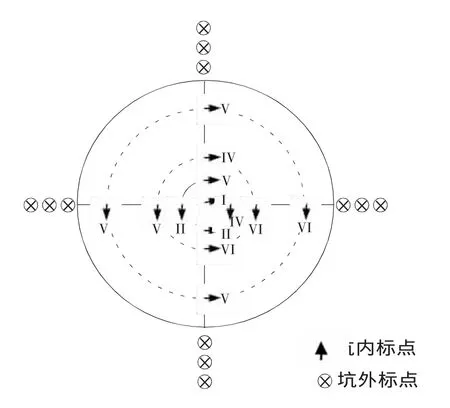

4.2 试验布置

试坑浸水试验依据《黄土规范》的要求实施,在进行现场试坑浸水试验之前,对试验场地进行了勘探,确定试验场地没有墓穴等干扰因素存在。试坑为圆形,直径10 m,坑深0.5 m,坑底铺设厚100 mm的砂砾石层。浸水试坑布置见图1,试坑内共设置标点13个,成十字型布置,标点均为浅标点,埋深为30 cm;试坑外布置12个地面观测标点;试坑外设置两个基准点。使用水准仪测量坑内外标尺(观测点)与基准点的高度差计算标尺(观测点)相对基准点的沉降量。

图1 浸水试坑布置示意图

4.3 试验过程

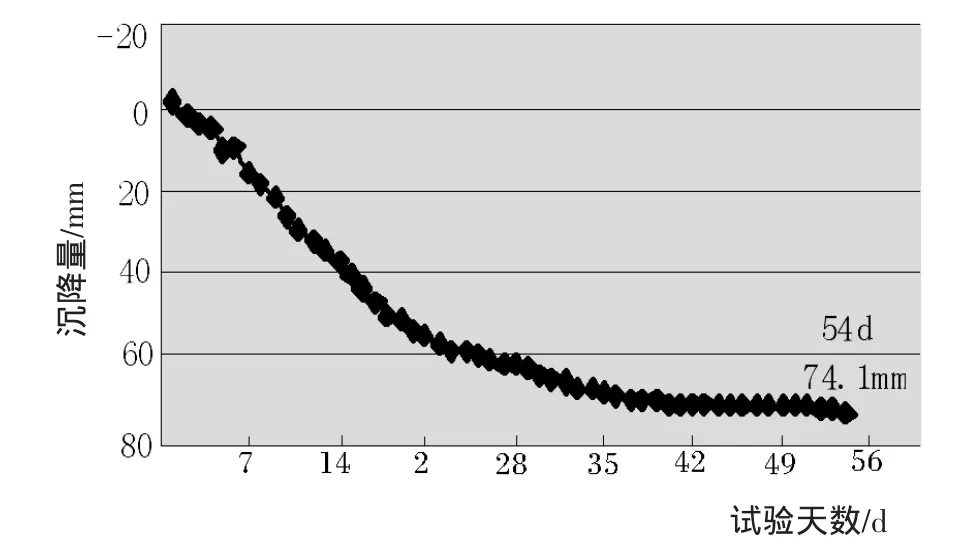

浸水试验共历时54天,其中浸水36天。停水后又继续观测了18天,浸水过程总注水量为4 187 m3,试验前期日注水量较大,随着土层自上而下逐渐饱和,日注水量趋于稳定,日均注水量120 m3。试验期间试坑外围出现若干细微裂缝段,最长裂缝约2.5 m,位于试坑正北方向距坑边2.5 m处,试坑外围地面无塌陷。至观测结束,实测最大沉降量发生在Ⅰ号标点(试坑中心),其最终的累计沉降量为74.1 mm,其中试验浸水阶段沉降量为69.8 mm,停水阶段沉降量仅为4.3 mm。自试坑中心向外各标点累计沉降量逐渐减小。试坑外的地面观测标点无明显沉降。

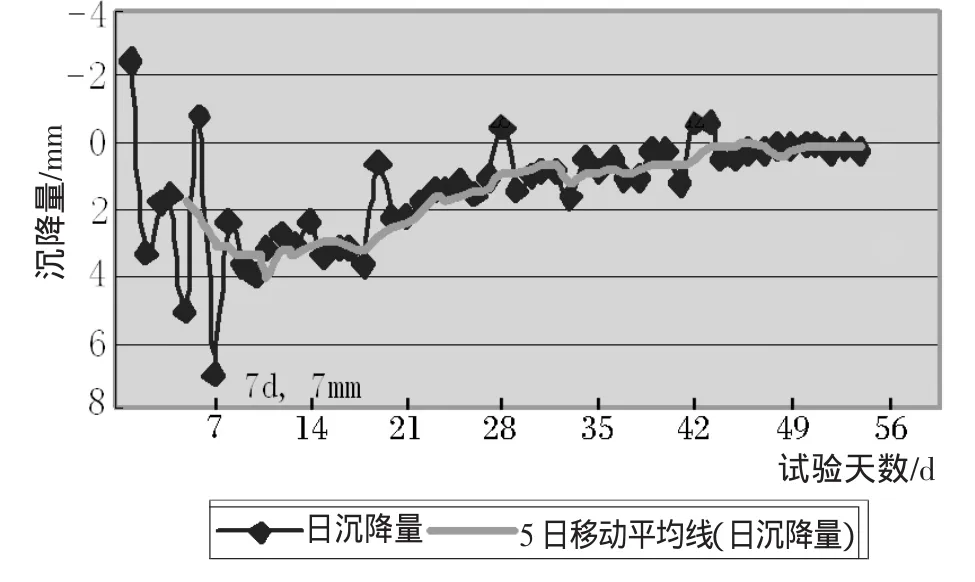

为了便于说明场地自重湿陷发生发展的全过程,以试坑中心的Ⅰ号标点的沉降(累计沉降、单日沉降)随时间变化曲线(见图2、图3)为例进行详细说明(试坑内其他标点的沉降具有与Ⅰ号标点相似的发展过程)。

图2 Ⅰ号标点累计沉降量图

图3 Ⅰ号标点单日沉降量图

从图2、图3可以看出试坑沉降大致可分为三个阶段,第一阶段自第1天至第6天,这个阶段累计沉降量曲线的斜率较平缓,试验前6日的平均沉降量小于2 mm/d,湿陷速率较缓慢。第二阶段自第7天至第23天,第7日当天出现了单日沉降量的峰值,湿陷的速度加快,累计沉降量曲线的斜率明显增大,随后日沉降量缓慢减小,至浸水第23天单日沉降量的5日移动平均线减小到1 mm/d,湿陷速率非常缓慢。第三阶段自第24天至第54天,累计沉降量曲线的斜率逐渐减小并最终走平,单日沉降量的5日移动平均线逐渐接近于零,沉降趋于稳定。通过以上三个阶段分析,可以看出浸水湿陷过程的慢-快-慢(稳定)的发展规律。以Ⅰ号标点的最终沉降量74.1 mm做为该场地的Δzs′,依据《黄土规范》的规定,该场地判定为自重湿陷场地。

4.4 β0取值对Δzs计算结果的影响

通过室内压缩试验得到自重湿陷系数(δzs)及Δzs成果见表 3。以该试验场地 Δzs′=74.1 mm,Δzs(β0=1)=198 mm 反算该场地的实际β0值为0.37,与《黄土规范》建议的该地区β0取0.5比较接近。当β0按《黄土规范》建议取0.5时,Δzs=99 mm比较接近Δzs′;当 β0按《勘查报告》取 1.2时,Δzs=237.6 mm 与Δzs′,差异非常显著。

表3 自重湿陷量计算成果表

5 结论

(1)本次试验位于山西省侯马市,地貌单元为汾河三级阶地,属于湿陷性黄土Ⅳ区(山西-冀北)。该场地湿陷性黄土层厚度为10 m,实测自重湿陷量为74.1 mm,为自重湿陷场地。

(2)将实测最大沉降量作为自重湿陷量实测值,与室内自重湿陷试验结果相比较,可得该试验场地的实际β0(因地区土质而异的修正系数)为0.37。

(3)禹门口提水东扩工程主管线分布在湿陷性黄土Ⅳ区(山西-冀北),该区域《黄土规范》建议的β0取值为0.5,试验证明该建议值与实际β0是较为接近的。《勘察报告》中β0取1.2是值得商榷的,β0取1.2会导致管线黄土地基湿陷性评价结果比实际湿陷情况严重的多,采取的地基处理措施可能会偏于保守,造成不必要的浪费。