舰船燃气轮机间冷器优化设计与性能分析

董 威,高 鹏,郑培英,杨芳菲

(1.上海交通大学机械与动力工程学院,上海 200240;2.中航工业沈阳发动机设计研究所,沈阳 110015)

0 引言

间冷循环或间冷回热循环燃气轮机相对于普通燃气轮机设计工况热效率提高,功率比提高25%,油耗降低30%~40%,而且克服了在低工况下经济性变差的弱点,因而已经成为舰船燃气轮机的发展趋势[1-2]。

间冷器性能的好坏对间冷回热循环燃气轮机总体性能的影响至关重要。而板翅式换热器由于具有较好的结构强度、相对简单的结构形式和非常高的换热效率,近几十年来发展迅速[3],已经成为舰船燃气轮机间冷器和回热器的首选换热器形式[4]。

本文采用紧凑换热器小通道内的流动换热经验公式对矩形平直翅片式间冷器的流动换热性能进行结构参数优化分析,结合中等功率舰船燃气轮机的结构特点和性能要求,提出了合理的间冷器设计分析方法,针对所设计的间冷器开展了冷却介质流动参数和燃气轮机不同工作状态下间冷器性能分析。

1 间冷器设计与性能分析

本文重点研究矩形平直翅片式间冷器。在间冷器设计时,着重考虑2个性能参数:间冷器的压降和温降。间冷器的压降必须尽可能地小,因为其最终会对燃气轮机耗油率产生不利影响;间冷器的换热能力必须尽可能大,以在规定的最小压降的通道和空间内尽可能多地提取热量,从而提高高压压气机效率。从间冷器的设计角度来看,在限定尺寸范围内压降和温降是相互矛盾的,因此,必须对间冷器的结构参数和流动参数进行优化设计,从而提高间冷器综合流动换热性能,以满足舰船燃气轮机的结构和总体设计性能的需要。间冷器内部冷热介质流道内的流动换热可以采用CFD计算分析,得到冷热介质详细的流动换热过程,为间冷器的结构参数设计提供合理的优化改进方向[5]。

本研究的间冷器的结构形式由其安装位置所决定,一般来说,间冷器的布置有机外布置和机内布置2种。对于舰船燃气轮机而言,由于其结构尺寸的要求,间冷器的布置往往采用机内布置。典型的机内布置形式如WR-21燃气轮机间冷器的环形布置[6-7],低压压气机出口气流先经过扩压流道减速,然后以适当速度进入间冷换热器,经过间冷器后的气流通过收缩通道后加速流入高压压气机,间冷系统的流路如图1所示。该布置形式有利于简化整个间冷流路的结构设计,同时有利于减少间冷流路的压降损失,提高高压压气机进口气流的流场品质。本文采用有利于舰船燃气轮机安装维护的间冷器多模块设计方案。

垂直于燃气轮机轴线的整个间冷器截面如图2所示。沿周向布置了10个间冷模块,每2个模块为2组,每组可以单独拆卸进行维护,冷却介质从中间流入,从模块的两侧流出,与热气形成叉逆流的换热形式。每个间冷模块3个方向的外形参数不是相互独立的,间冷器气体流动长度L1和宽度L2与间冷模块的安装位置(即距离燃气轮机轴线的内径r和外径R的大小)相关联,如下式所示;轴向厚度L3受到燃气轮机轴向尺寸本身的制约。

为尽量减少热气侧的流动压降,同时简化加工工艺,间冷器的冷热介质两侧都采用平直翅片,考虑到间冷器内部小通道的流动传热CFD计算所耗资源十分巨大,借助紧凑式换热器的效率—传热单元数设计方法对所设计的间冷器流动传热性能进行计算分析,设计及性能分析流程如图3所示。冷热两侧流动的摩擦因子f和努塞尔数Nu计算为

式中:Re、Pr、μ、gm、de分别为介质的雷诺数、普朗特数、黏性系数、质量流速和当量直径。

冷热介质的平均温度考虑了介质沿程的温度变化情况,物性参数的计算由内置数据库插值得到[8]。

以中等功率燃气轮机的参数条件对所设计的间冷器流动换热性能进行了分析,设计参数取燃气轮机在ISO标准状态下工作时,间冷器热侧气体进口温度为161℃,压力为0.35 MPa,流量为75 kg/s,冷却介质采用淡水,流量为90 kg/s,温度为20℃。设计约束条件为:限制间冷器流道最大外径R=1025 mm,厚度亦即轴向尺寸最大为360 mm。在结构尺寸限制范围内对间冷器参数进行设计优化,间冷器材质选用铜镍合金材料。

在目前可行的铜镍合金板翅加工条件下,通过对板间距、翅片间距和厚度等参数的影响分析确定间冷器的板片和翅片的结构参数[9]。燃气轮机在ISO标准状态下工作时,间冷器效率不低于0.8,气体压降不大于3%的情况下,间冷器内部结构参数见表1。

表1 间冷器内部结构参数 mm

为了在燃气轮机高度、轴向限制尺寸范围内优化间冷器的总体结构尺寸,在间冷器处于外径极限尺寸条件下,改变所在位置的内径大小,在其他参数如板间距、翅片间距等都不变的情况下,得到了间冷器气侧总压恢复系数和出口温度变化曲线,如图4、5所示。综合考虑间冷器气侧出口温度和总压恢复系数对燃气轮机总体性能的影响,从而确定间冷器的结构尺寸。

2 淡水参数对间冷器性能的影响

舰船燃气轮机间冷器设计中所关心的参数主要是流过间冷器的气体温降和压降,在间冷器结构尺寸限定的情况下,可以通过增加流过间冷器的淡水流量来降低气体出口温度。板翅式间冷器传热过程总热阻1/(KA)为

式中:η0为换热表面效率;α为对流换热系数;A为传热面积;下标1、2分别代表气侧和液侧。

对于气液换热来说,气侧对流换热系数要比液侧的小得多,从提高换热效率的角度来看,应该重点关注气侧换热系数的增大。但舰船燃气轮机间冷器的尺寸受限程度很大,同时气侧压降如果过大对燃气轮机总体性能的影响有可能超过气体温度降低所带来的效益提升。因此,在有限压降和尺寸限制提升气侧换热效果的前提条件下,可以通过增大液侧换热系数来提高间冷器的换热性能。液侧换热效果会随着液侧流量的增大而逐渐提高,但其趋势会逐渐减缓;同时随着液侧流量的增大,间冷系统液侧管路尺寸都将增大。因此,确定合理的液侧流量也是间冷器整体优化的1个方面。

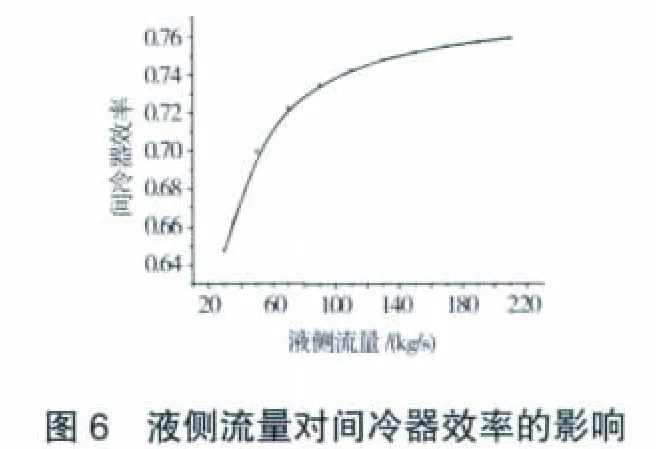

以1组满足设计要求的间冷器尺寸L1=300 mm、L2=430 mm、L3=360 mm为例,分析液侧流量的变化对间冷器效率的影响,间冷器效率随液侧流量变化的关系曲线如图6所示。从图中可见,随着液侧流量的增加,间冷器效率开始提高的速度非常快,但是当液侧流量增加到一定程度后继续增加,间冷器效率的提高趋于平缓。经综合考虑,本文研究的中等功率燃气轮机间冷器液侧流量选为90~100 kg/s。

3 非设计工况下间冷器的性能

舰船燃气轮机的总体性能既要求其设计点性能好,也要求在非设计点工作时同样能满足性能要求。分析舰船燃气轮机非设计点总体性能时需要给出间冷器在相应工作参数下的换热性能和压力恢复系数的变化。在上述间冷器结构尺寸和液侧流动参数给定的情况下,根据燃气轮机非设计工况所给出的流动参数条件,针对上文所选定的间冷器结构参数和尺寸,计算分析了间冷器的效率和压力恢复系数的变化情况。燃气轮机在非设计工况下的间冷器气侧进口流动参数的变化如图7所示;在非设计工况下的间冷器的效率和总压恢复系数的变化如图8、9所示。

4 结论

本文借助板翅式换热器内部流动通道的换热和压降计算方法,针对舰船燃气轮机低压压气机和高压压气机流道的结构特点,设计了合理的间冷器结构形式,并研究了间冷器的结构参数变化对间冷器性能的影响。文中给出的间冷器结构形式考虑了舰船燃气轮机的流道形式,对开展舰船燃气轮机间冷器设计与优化提供了有益参考。从间冷器效率随液侧流量变化的分析可知,间冷器效率随着液侧流量的增加而逐渐提高。液侧流量较低时,间冷器效率随着液侧流量增大而提高得很快,但是当液侧流量增加到一定程度后继续增加,间冷器效率的提高趋于平缓。考虑到由于液侧流量增大所带来的液侧阻力损失对燃气轮机总体性能没有影响,可以通过增加液侧流量来提高间冷器的效率,但在确定间冷器液侧流量时应该考虑过大的液侧流量使间冷器效率提高趋缓,也使得间冷器液侧管路布置困难,需合理确定间冷器的液侧流量。在燃气轮机非设计工况下,流量成为影响间冷器性能的主要因素,因此,在燃气轮机部分负荷时,间冷器的效率和总压恢复系数都有所增加,所以在设计间冷器时只需针对设计点工况优化设计,同时给出非设计点间冷器的性能参数,以便于燃气轮机总体性能计算分析。

[1]梁春华.间冷回热循环舰船用燃气轮机WR-21的技术特点[J].航空发动机,2006,33(1):55-58.

[2]张方伟,张会生,苏明.中冷回热循环燃气轮机技术[J].船舶工程,2004(2):7-9.

[3]Romero-MendezR,Sen M,Yang KT,et al.Effect offin spacing on convection in a plate fin and tube heat exchanger[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2000,43(1):39-51.

[4]Traverso A,Aristide F.Optimal design ofcompact recuperators for microturbine application[J].Applied Thermal Engineering,2005(25):2054-2071.

[5]文超柱,董威.舰载燃气轮机间冷器传热与流动的数值模拟[J].航空动力学报,2010,25(3):654-658.

[6]Steven L.Integration of the WR-21 intercooled recuperated gas turbine into the Royal Navy type 45 destroyer.[R].ASME 2001-GT-0531.

[7]Shepard S B.Design and development of the WR-21 intercooled and recuperated (ICR)marine gas turbine [J].Journal of Engineeringfor Gas Turbines and Power,1995(117):557-561.

[8]文超柱.舰载燃气轮机间冷器的设计与研究[D].上海:上海交通大学,2009.

[9]董威,文超柱,郑培英.船用燃气轮机间冷器优化设计分析[C].中国航空学会第六届轻型燃气轮机学术交流会论文集.沈阳:沈阳发动机设计研究所,2009.