两水隧道围岩破坏原因分析与治理措施

柳 超,谭引刚,左清军

(1.中国地质大学 工程学院,武汉 430074;2.中交第二公路工程局有限公司,西安 710065)

1 地质概况

两水隧道是双线铁路大断面隧道,全长4 928.3 m,是兰渝铁路全线被列为高风险隧道群中最长的隧道。该隧道处于高地应力环境中,具有变形位移速率快,变化规律不明显的特征;其中 V级软岩3 582.3 m,V级加强106 m,IV级围岩1 240 m。

两水隧道洞身涉及地层主要为志留系上统的千枚岩夹板岩;其中,千枚岩炭化严重。隧道区域内山势陡峻,地面起伏较大,基岩裸露,降水量较小,地下水补给来源不足。隧道内的围岩富水程度为弱富水区,对混凝土、钢筋等不具氯盐和硫酸盐化学侵蚀性。

2 隧道围岩破坏的特征

两水隧道里程桩号为 DK357+082—DK362+090。在开挖DK357+295断面过程时,发现已支护过的DK357+280断面左侧拱墙处出现一条长约2 m的裂缝,并且拱顶下沉和围岩收敛迟迟不能稳定。而后随着隧道的进一步开挖,虽然现场采取了临时横向和扇形支撑、环向注浆等加固措施,但 DK357+270—DK357+330段拱顶的下沉和围岩收敛仍处于进一步发展中。四个月后最大拱顶下沉已达到52.3 cm,最大水平收敛也达到32.5 cm。

根据监控量测的数据,DK357+275—DK357+330段、DK359+255—DK359+265段和 DK359+402—DK359+442段变形具有以下特征:

1)在上台阶开挖及支护完成后,前3 d围岩收敛和拱顶下沉均较大(1.5~3.0 cm/d),3 d以后变形速率有一定的缓和,围岩收敛和拱顶下沉保持在1 cm/d左右。在开挖中、下台阶时,变形速率明显加快,变形值明显增大。

2)初期支护在开始阶段正常受力变形,但是随着时间的推移,变形未见明显减小,一般在初期支护施工后15 d左右,初期支护出现开裂掉块现象,局部钢架开始扭曲(见图1)。

图1 DK357+275—DK357+285段钢架扭曲变形

3)从变形发展趋势来看,在施作仰拱封闭成环以后,变形速率有明显的减小[1],变形开始趋于稳定,一般为2~10 mm/d。

4)通过前期的施工发现,在软岩地质隧道中采用普通的钻爆法非常不利于围岩的稳定,尤其是对已稳定段落的围岩变形影响非常大(爆破后已支护好段落的围岩变形数据明显加大)。

3 隧道围岩破坏的原因分析

3.1 岩性条件的影响

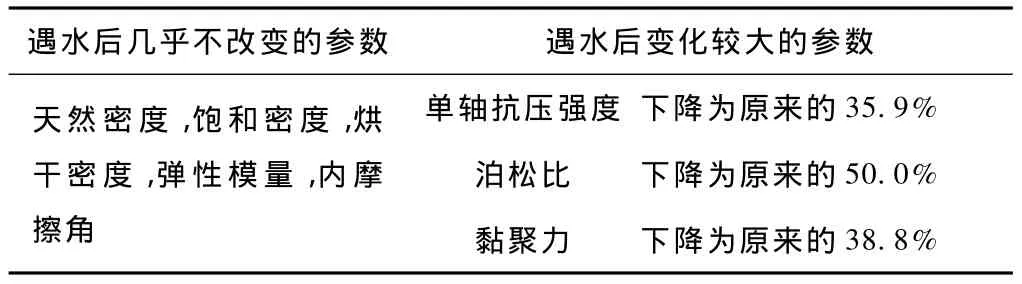

炭质千枚岩属副变质岩,是一种具有千枚状构造的岩石,矿物成分以绢云母为主,多呈微粒状或片状,有时含有绿泥石、黑云母、石榴石或方解石。主要特征是能被剥成叶片状的薄片,表面呈显著的丝绢光泽,质地软,遇水易软化。炭质千枚岩吸水率极低,但一旦遇水则单轴抗压强度、泊松比、黏聚力都急剧下降,这充分说明了炭质千枚岩对水的敏感度极强[2]。炭质千枚岩遇水后的性质变化规律如表1所示。

表1 炭质千枚岩遇水后的性质变化规律

虽然挤压紧密的炭质千枚岩层具有弱透水性,是相对隔水层,但在隧道开挖卸荷后,由于炭质千枚岩的黏聚力c、内摩擦角 φ与泊松比等参数发生较大的变化,加上膨胀性和地下水的影响,围岩易于发生塑性变形,向巷道内挤入。密实的岩体变松散,围岩自承能力继续变差,变形也持续进行。

3.2 地下水条件的影响

地下水在隧道施工中,对围岩的稳定性起着很大的作用,特别是在软弱的炭质千枚岩区,更是起着控制作用。

根据隧道的勘察情况并结合区域资料综合分析,围岩的富水程度为弱富水区。但是就目前两水隧道进口施工情况来看,地下水较丰富,掌子面湿润,含水量饱和,有水从掌子面渗出,局部水量成股状流出。考虑其原因,可能是围岩洞身为炭质千枚岩时,当千枚岩厚度达到一定程度,洞身就不会出现地下水。然而在开挖过程中,围岩产生应力重分布,发生变形,形成松动区与塑性区。特别是当初期支护不及时或初期支护强度不足以抵抗千枚岩的变形时,塑性区范围可能会进一步扩大,这都诱发了地下水的发育[3]。塑性区的加大与地下水的发育互相促进,互相作用,使围岩稳定性不断变差。

3.3 地应力条件的影响

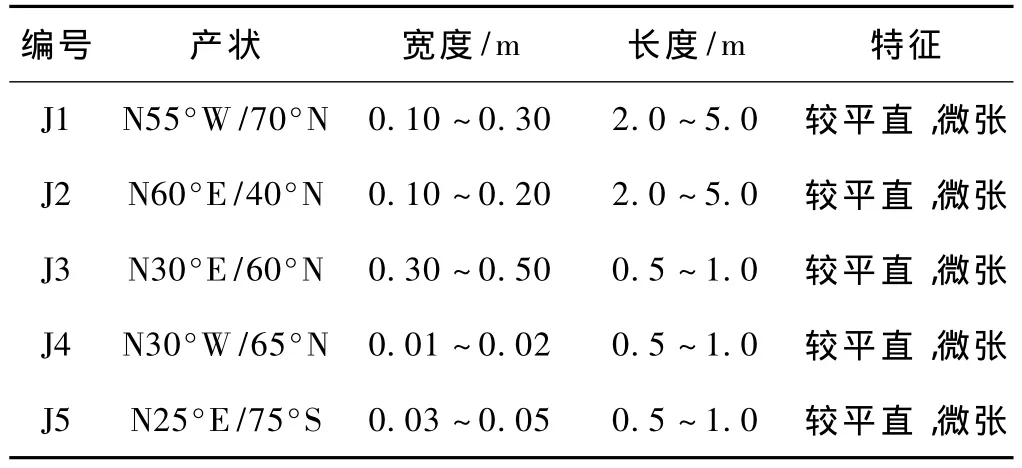

工程区位于武都山字型构造体系前弧,受多期次构造的复合,揉皱及构造节理发育,其展布与区域构造线基本一致,以近东西和北西西向为主。隧道范围未见区域性大断裂通过,但岩体受构造运动的影响,揉皱、褶皱发育,软弱岩体被切割成块状、碎块状,岩体破碎,完整性差,其主要节理如表2所示。

表2 隧道区主要节理产状表

由表2可见,隧道区主要发育5组构造,其中明显的方位有 N55°W,N60°E,N30°E,反映存在不同方向不同期次构造运动的叠加,其结果是构造与变形更复杂,岩体更加破碎[4]。这就使得两水隧道围岩稳定性总体上都很差,容易出现各种病害。

4 隧道围岩破坏的治理措施

根据以上对两水隧道变形破坏特征、围岩特性的分析,确定在施工中采取以下治理措施。

4.1 采用双浆液双层注浆的方式

隧道穿越主要地层为炭质千枚岩,因该岩体遇水后极易软化,为防止地下水的发育,故选定浆液为水泥-水玻璃浆液。工地试验室根据隧道涌水量、水压等对双液浆的配合比做了大量的试验,以确定最佳的凝胶时间。在取得大量试验参数的基础上,以充分满足注浆扩散范围为准,保证一次注浆段(5 m)固结强度,又方便施工,选定水灰比为(0.75~0.8)∶1.0,水玻璃溶液的浓度为 30 ~35°Be',体积比为 1.0∶0.3 ~1.0∶1.0。

在开挖掘进时采用双层φ42 mm注浆小导管,长度5 m,环向间距40 cm,纵向搭接不小于1 m,第一层仰角 10°~15°,第二层仰角 35°~45°。

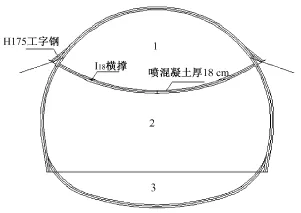

4.2 加大预留变形量,提高初期支护与围岩共同变形的能力

两水隧道软岩段预留变形量50~60 cm,且采用大拱脚台阶法施工,其施工工序如图2所示。钢架由原来的I20b调整为H175,纵向间距仍为0.5 m,且增大预留变形按55 cm设置,锁脚锚杆采用4根8 m长R32N自进式锚杆,在边墙部位增设3 m长φ42 mm注浆小导管进行注浆加固,间距1.5 m×1.5 m。上导钢架按照大拱脚施工,上导拱脚处扩大尺寸50 cm,且在原设计基础上,在底部0.2 m与1.2 m高度处各加2根I18钢架连接,在上导与中导连接处,焊接4根长20 cm的φ22 mm环向钢筋,以提高连接薄弱处的抗剪能力[5]。在上台阶底部加设临时仰拱,采用 I20b型钢与上导钢架连接为一体,抑制围岩的沉降及收敛变形,使初期支护快速地封闭。

图2 大拱脚台阶法施工工序示意

4.3 仰拱与二衬施作时机的控制

通过对监测数据分析,发现在仰拱施作完成以后,变形量达到了总变形量的80%以上,此时如果不及时施作二次衬砌,软弱底层就有可能隆起,甚至坍塌。所以在以后的施工中,要控制仰拱施作在下部喷锚完成以后3 d内完成,以便尽早封闭成环形成全环受力,减小变形。开挖支护后二衬要在30 d之内完成,这就要求加快仰拱和二衬的施工进度,仰拱距离掌子面的距离不超过30 m为宜,二衬距离掌子面的距离控制在50 m 以内[6]。

4.4 铣挖机应用于拱部轮廓线的开挖

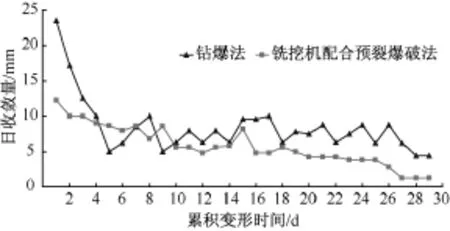

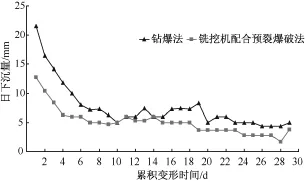

通过前期的施工发现在大断面软岩地层中采用普通的钻爆法施工非常不利于围岩的稳定,并且钻爆法施工对已支护段落的围岩变形影响也非常大。为减小爆破施工对围岩的扰动,引进了铣挖机。隧道拱部轮廓线采用铣挖机开挖,中下台阶采用预裂爆破配合挖机开挖。根据现场的实测数据绘制了采用钻爆法和铣挖机配合预裂爆破法的日变形量与时间关系散点图,见图 3、图 4。

图3 两种施工方法日收敛量与时间关系散点图

由图3、图4可见,采用钻爆法施工日均收敛量和下沉量均要比铣挖机配合预裂爆破法要大得多且迟迟不能稳定,而采用铣挖机配合预裂爆破法则取得了良好的效果。

图4 两种施工方法日下沉量与时间关系散点图

5 结论

1)采用与围岩岩性相适合的浆液,能较好地防止软岩在遇水后发生较大的变化,采取双层注浆的方式,能较好地固结软岩。

2)根据软岩隧道塑性圈理论,预留合适的变形量与采取临时仰拱使围岩快速封闭成环,对于抑制隧道的塑性变形有较好的效果。

3)对于两水隧道高地应力,不仅要让荷载卸得充分,还要注意支护的时机适当,这就要求监测人员将数据很好地进行分析,二衬施作要及时跟上,使二次衬砌与初期支护一起承担围岩荷载。

4)通过在两水隧道分别采用不同的施工方法并通过对监控量测数据分析,得出采用机械和爆破相配合进行开挖,仰拱和二衬紧跟掌子面施作是比较适合软岩隧道的施工方法,能有效保证软岩地质隧道的施工安全。

[1]邢心魁,史艳忠,宋战平,等.土质隧道施工期围岩变形性状的分析研究[J].铁道建筑,2009(2):40-43.

[2]严竞雄.千枚岩隧道岩性及施工期结构受力变形机理研究[D].北京:北京交通大学,2009.

[3]何满朝,景海河,孙晓明.软岩工程力学[M].北京:科学出版社,2002:11-12.

[4]陶波,伍法权,郭启良,等.高地应力作用下乌鞘岭深埋长隧道软弱围岩流变规律研究[J].地球与环境,2005,33(增刊):304-308.

[5]罗学东,陈建平,范建海,等.火车岭隧道围岩大变形问题及治理[J].煤田地质与勘探,2006,34(4):49-52.

[6]张远荣,朱宏光.BSL隧道施工变形开裂的成因及处理[J].铁道建筑,2010(10):47-50.