黑色旅游及其符号研究*

佘晶晶,张俐俐

(华南理工大学 经济与贸易学院,广东 广州510006)

一、引言

2008年7月,在汶川地震发生不到两个月后,四川省政协网站公开发布了“最早于2008年国庆,最晚于2009年元旦向海内外隆重推出汶川地震黑色旅游”这一建议①,而到2009年5月11日,四川省旅游局局长张谷做客新浪旅游频道时,谈到政府至今仍没有推出地震遗址旅游的原因,一是考虑当地群众的感受,并提到“黑色旅游、灾难旅游”这些名词都很不好,容易伤害当地群众;二是在如何对待地震遗迹问题上,还需要借鉴国外一些好的经验,避免走弯路[1]。

腾讯新闻网在2009年3月全国两会期间,针对灾区实施黑色旅游是否可行进行了一项网络调查,其中关于“您如何看待地震灾区的黑色旅游?”这一项的调查数据,如表1所示。

表1 如何看待地震灾区的黑色旅游

从调查结果可以看出,人们对黑色旅游的认知还存在很大的偏差,四川省的黑色旅游之所以迟迟没有推出,除了黑色旅游本身发展的阶段性和敏感性以外,还受到中国传统文化这个大环境的影响。本文将从符号学视角出发,解读黑色旅游名称及其内在含义,为更全面地认识黑色旅游提供参考。

二、国内外相关研究现状

(一)国外相关研究

1996年,Lennon和Foley提出了“黑色旅游”这一称谓[2],得到学术界的广泛认同,此后的学者们也普遍采用这一词语来指称这种现象或旅游形式。Blom[3]、Reader[4]也对黑色旅游的概念做了有益的探讨,指出Foley和Lennon对黑色旅游资源时空条件和旅游者动机的一些硬性规定不太利于黑色旅游的本质研究。在黑色旅游者的动机方面,Seaton认为,旅游者去参观个人的或者大规模的死亡遗址,主要是为了去见证死亡,满足一种好奇心[5]。Philip Stone、Richard Sharpley从死亡的视角分析了黑色旅游者的行为动机,认为黑色旅游是社会回避死亡话题和个人需要关注死亡的一种平衡[6]。此外,Henderson[7]、Wayne[8]对黑色旅游展示和历史原真性的争议进行了一些有益的研究。

由此可见,国外黑色旅游研究对黑色旅游的内涵及动机做了有益探讨,且研究视角较多,但是有关黑色旅游的基本理论框架体系未完全建立。

(二)国内相关研究

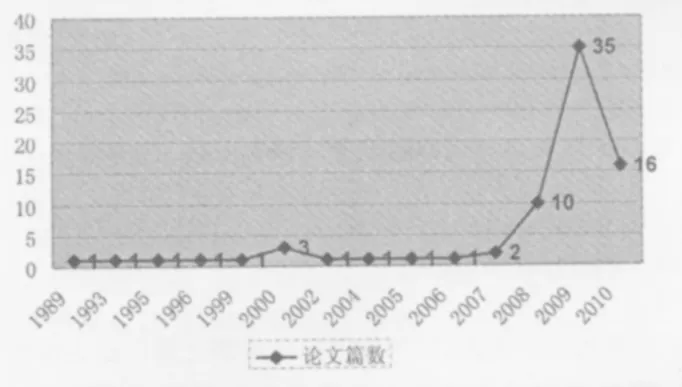

针对“中国期刊全文数据库”所收录的所有学科类别的文献,以“黑色旅游”、“灾难旅游”、“地震旅游”、“灾害旅游”为主题,选择精确检索,检索时间段为1979年至2011年,得到相关文献75篇,其中硕士论文5篇,如图1所示。

图1 黑色旅游相关研究文献的数量时间分布图

2008年5·12汶川大地震发生后,国内关于黑色旅游的研究出现了一个小高峰。尽管如此,相对国外研究而言,国内目前有关黑色旅游的研究文献非常有限,还处于探索阶段。刘丹萍、保继刚是国内首先提及黑色旅游的学者,他们在探讨西方学界关于窥视欲、影像记忆与自我认同时,认为黑色旅游者的摄影动机揭示了他们的窥视欲[9]。李经龙、郑淑婧[10],胡传东、罗仕伟[11]对黑色旅游资源的开发进行了有益探索。申健健、喻学才对国外有关黑色旅游研究的主要内容进行梳理,为国内学者研究黑色旅游提供了很好的借鉴[12]。王金伟、王士君解析了黑色旅游发展的动力机制,并以地震后的四川为例,引入了共生理论,探讨黑色旅游的发展[13]。

开放的思想基础,是黑色旅游在欧美等西方国家出现并取得良好发展的一个重要原因,黑色旅游在我国传统文化的大环境下,其发展和理论的研究都受到了限制。人们在现实生活中对死亡、灾难等这些黑色事件非常敏感,甚至不愿提及,因而,对黑色旅游资源的开发,不仅会遭到当地居民、受害者本身等利益相关者的强烈反对,而且开发成旅游产品也不一定能够得到人们的认同。正是因为这样,很多开发价值较高的黑色旅游资源被忽略甚至破坏,造成极大的资源浪费[14]。尽管如此,我们也不能完全否认这种旅游形式,国外黑色旅游的开发及发展给我们提供了很多值得借鉴的经验,相信观念上的因势利导可以让人们更辩证地认识黑色旅游,甚至乐于接受并体验这种特别的旅游形式。

国外黑色旅游研究视角较多,但几乎没有从符号学视角来审视黑色旅游的,国内研究更是没有涉及。本文尝试将“黑色旅游”这个称谓作为一个标记符号,从符号学这个全新的角度来审视黑色旅游,对其名称和表征内涵进行研究,希望可以给人们更好地认识和接受黑色旅游提供参考。

三、黑色旅游的概念及其类型

(一)黑色旅游的概念界定

最早开始研究黑色旅游的是西方学者Malcolm Foley和J.John Lennon,他们将黑色旅游定义为:旅游者到死亡发生地或与该死亡地相关的地方进行旅游和消费的一种现象,同时在其合著的《黑色旅游:死亡和灾难的吸引》一书中进一步阐述了黑色旅游的含义,如死者的亲属和朋友去拜访就不属于黑色旅游[15]。国内学者李经龙、郑淑婧认为,黑色旅游是指到死亡、灾难、痛苦、恐怖事件或悲剧发生地旅游的现象,黑色旅游者的动机和目的并没有在此定义中得到体现[10]。结合黑色旅游的主要内容和旅游者的动机,本文认同胡传东等学者的定义:黑色旅游是指旅游者通过对黑色事件①发生地或者黑色事件情境的旅游吸引物进行参观游览,从而实现满足好奇心、受教育和受刺激等旅游目的的一种体验[11],这里的黑色事件情境指的是通过现今的表现手法对当时黑色事件的一种再现,如西方在复活节的时候将耶稣等基督教人物的被害过程通过一定的表现手法进行演绎,即是如此。

(二)黑色旅游的类型

黑色旅游的内容及形式十分丰富,学者们也尝试将黑色旅游按一定的标准进行分类。从黑色旅游的情感强烈程度,建立黑色旅游谱,可以将黑色旅游分为6种类型;从旅游者的行为活动方式来看,可以分为5种类型;从黑色旅游资源构成角度来看,则可以分为两大类,具体如表2所示。

在我国,存在一种特殊的旅游形式——红色旅游,它与黑色旅游在开发内容及目的上存在一定的交叉,如与二战有关的旅游资源大部分已开发为红色旅游,但是从黑色旅游内涵的角度来看,它同样也满足,可以看成是一个事物在两个方面的体现[11]。然而黑色旅游与红色旅游,作为两种旅游形式,也不能完全等同起来,如涉及自然灾害类、人为灾难等非战争因素的旅游资源,就不在红色旅游的范畴了。

表2 黑色旅游的类型

从黑色旅游的概念和类型我们可以看出,黑色旅游是情感性旅游中另一面,虽然以前学者们对此方面的研究并不是很多,但它绝不是一种边缘化的旅游形式,它会越来越受到大家的关注。

四、符号学视角下的黑色旅游

(一)对符号学的理解

符号学是研究人类社会使用符号的各种规律的一门学科,虽然人们很早就对符号有了一定的认识,但是这种认识并不成体系。20世纪初,被称为“现代语言之父”的瑞士语言学家索绪尔提出了较为准确的解释,即符号是由能指(符号的物质形式)和所指(符号的内容,即所表示的概念)两个互不从属的部分构成的统一体,即能分出能指和所指的事物就是符号,确立了符号学的基本理论,美国符号学家皮尔斯作为现代符号学奠基者之一,提出了“三元关系”符号理论,即一个符号包括3个要素:能指、所指和联结能指和所指的方式,分别为皮尔斯符号三角中的符号、对象和解释项[17]。

1976年,麦克奈尔 (MacCannell)提出了旅游的符号意义[18],这是第一次把符号理论应用于旅游研究领域,国内学者周常春和唐雪琼对应用旅游符号学研究的相关文献进行了综述和回顾[19],翟艳春从符号学和社会学的角度对旅游景观的文本化和神圣化进行双重分析,但从符号学视角审视黑色旅游的甚少[20]。

在皮尔斯“三元关系”符号理论的基础上建立黑色旅游符号的三角体系图,如图2所示,其中“黑色旅游”作为一个符号,即“能”指,“旅游目的地”作为符号所指的对象,表示的是死亡、灾难、暴力与悲伤发生地的旅游。基于符号学的视角,从黑色旅游的名称和内涵两个方面进行分析。

图2 黑色旅游符号的三角体系图

(二)名称符号

在当今商品经济时代,品牌名称的命名作为创立品牌的基础,名称的重要性早已超越其本身。在已有的旅游形式中,有很多是用颜色来命名的,如把参观建党以后的革命纪念地或纪念物、学习革命精神、接受革命传统教育的旅游形式称为“红色旅游”;把以观雪、滑雪为主题的旅游形式或线路叫做“白色旅游”;把亲近大自然、保护生态环境为主题的旅游形式称为“绿色旅游”,以海洋旅游资源为依托发展起来的旅游形式称为“蓝色旅游”[21]。同样将到与死亡、灾难、暴力与悲伤等黑色事件发生地旅游的现象称为“黑色旅游”更符合大众已有的习惯,与“红色旅游、白色旅游、绿色旅游、蓝色旅游”形成系列,人们在心理上也更容易接受。此外,“黑色旅游”字面上的“黑色”反映了该旅游形式所要表达的主要内容——黑色事件。语言并不是简单地给独立存在的概念任意命名,一方面需要与所表达的“能指”(符号)之间建立起某种联系,另一方面又需要与其表达的“所指”(对象)之间建立起某种关系。

(三)内涵符号

1.公共探讨死亡

从黑色旅游的定义及其类型来看,黑色旅游的内容大多与死亡有关,国外甚至还有“死亡旅游”这种叫法。关注死亡是一个非常沉重和隐晦的话题,在日常生活中人们很少提及或者直接回避。死亡对于人们来说,似乎是一件非常遥远的事情,但一旦社会上出现某种黑色事件,如政治事件引起的社会暴动、自然灾难等,造成大量人员伤亡时,人们就会对生命的意义进行思考,进而就会产生人生无常的感慨。这个时候,思考生存的意义及死亡成为人们一个不得不面对的疑难问题,个人私下对死亡的思考难免会附带产生一些恐惧等消极情绪,但是这个社会又没有提供一个可以共同探讨死亡的环境,反而还在一定程度上对其进行否定,使得探讨死亡在社会中处于一种缺失的状态,于是就造成了死亡在社会中被漠视和人们需要被展示之间的矛盾,而黑色旅游的发展正好可以解决这一矛盾,这种旅游形式提供了满足人们在社会的公共环境中探索死亡意义需求的条件,是社会回避死亡话题和个人需要关注死亡的一种平衡[6]。

黑色旅游使得公共探讨死亡相关的话题顺理成章地出现在社会公众意识的研究领域,社会中缺失的死亡思索得以出现在大众面前,人们就可以通过旅游这种途径公开地见证死亡,在一个公共的环境下进行探讨,并且还能将个体面对死亡的恐惧感减少至最低。

2.纪念英雄、缅怀死者

无论是人为灾难还是自然灾害等黑色事件的发生,在造成大量伤亡的同时,也往往涌现出一批英雄事迹,英雄们的名字和事迹被后人铭记或载入史册。战争遗址、墓地、英雄纪念碑、纪念馆及各式各样的博物馆等黑色旅游吸引物的出现,都是出于人们纪念英雄、缅怀死者的需要。人们通过黑色旅游的形式参观游览这些遗址、遗迹,体现的是一种人性的关怀,同时也是对死者亲人的一种抚慰。有些人认为黑色旅游是“把快乐建立在别人的伤痛上”,是用死者或受害者的伤痛来赚取黑心钱,其实这是对黑色旅游的一种错误解读,如圆明园遗址、南京大屠杀纪念馆,都已经成为非常重要的爱国主义教育基地;在爱国主义的激励下,澳大利亚和新西兰的游客去加里波底战场,是去验证自己国家开始的时间和地点,同时纪念那些为国家而战的英雄们。

清明节是我国传统节日,是祭祖和扫墓的日子,也是最重要的祭祀节日。2006年5月20日,该民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2008年开始,我国将清明节认定为法定节假日,这就为黑色旅游的发展提供了一个很好的推广环境,因为黑色旅游正好符合清明节的主题——纪念英雄,缅怀死者。

3.思想教育

黑色旅游过程中,人们置身于黑色事件发生地或某种黑色情境中时,思想和情感状态波动到一个极端,如面对死亡的恐惧感、对生存的渴望等基本情感都得以体现,通过这样的思想情感碰撞,人们更能全面地认识生存的价值和意义,更加懂得珍惜生命,以正确的心态面对死亡和灾难等黑色事件;另一方面,在黑色旅游过程中,通过一定的场景展示给旅游者的是人类在共同面对死亡或者灾难时,表现出患难与共、舍身相救等人性中最真善美的一面,引发旅游者内心深处的共鸣,使人与人之间的相处更加友好和团结[22]。日常生活的美好似乎使人们忘却了还有面对死亡这一回事,而黑色旅游通过适当的表现手法将死亡或灾难展示在人们面前,在这种特殊环境下,人们的思想情感与日常生活形成强烈反差,引发的思考是对旅游者思想情感的一种洗礼。

此外,自然灾害类的黑色旅游吸引物,特别是那些由于人类行为的不当所引发的灾害,能加强旅游者的环保意识,在以后的日常生活中更加注重对环境的保护,如卡特里娜飓风遗址旅游,就让旅游者认识到保护湿地对于城市防洪是多么的重要。同时,在黑色旅游过程中,还能普及一些常识性的灾害知识,如自然灾害的发生机理等,让旅游者学习怎样在实际生活中做好预防和应急措施。而有关战争的黑色旅游吸引物则使得旅游者在战争的可怕破坏性中认识到维护和平的重要性。

五、结语

黑色旅游的发展在国内存在很大的争议,甚至人们对“黑色旅游”这种旅游形式的称谓都很不认同。通过从符号学的视角对黑色旅游进行分析,可以看出:首先,“黑色旅游”这个名称与“红色旅游、白色旅游、绿色旅游、蓝色旅游”等旅游形式相呼应,更符合大家的称谓习惯,同时也说明,黑色旅游不是一种边缘的旅游形式,而是当今多彩旅游形式的其中之一。其次,黑色旅游实现了探讨死亡在现实社会缺失和需要被展示之间矛盾的平衡,满足了人们在社会的公共环境中探讨死亡的需求。此外,黑色旅游呈现出来的不仅仅是黑色的死亡,还有对英雄的一种敬佩、对死者的一种缅怀以及触发我们思考生命的意义和生活的真实形态。旅游并不一定就是阳光美景,关注苦难也是非常重要的一个方面,只要是能触动我们心灵的体验,无论是喜还是悲,都是很好的旅游形式。

注释:

①该建议由四川省政协委员、省社科院区域经济研究所研究员王新前提出。 ②黑色事件即是指与死亡、灾难、痛苦、恐怖有关的公众悲剧或事件。

[1] 新浪旅游.四川旅游局局长张谷:遗迹旅游应尊重当地人感受[EB/OL].http://travel.sina.com.cn/news/2009-05-11/144482710.shtml

[2] Foley M,Lennon J.JFX and dark tourism:a fascination with assassination[J].International Journal of Heritage Studies,1996,2(4):198-211.

[3] Blom T.Morbid tourism:apostmodern market niche with an example from Althorpe[J].Norwegian Journal of Geography,2000,54:29-36.

[4] Reader I.Review of dark tourism:the attraction of death and disaster[EB/OL].http://cult-media.com/issue2/Rreade.htm,2003.

[5] Seaton A V.Guided by the dark:from thanatopsis to thanatourism[J].International Journal of Heritage Studies,1996,(2):234-244.

[6] Philip Stone,Richard Sharpley.Consuming dark tourism:a thanatological perspective[J].Annals of tourism Research,2008,35(2):574—595.

[7] Henderson J.War as a tourist attraction:the case of Vietnam[J].International Journal of Research,2000,(2):269-280.

[8] Wayne wS.Dark tourism:the attraction of death and disaster(book review)[J].Annals of Tourism Research,2002,29(4):188-189.

[9] 刘丹萍,保继刚.窥视欲、影像记忆与自我认同——西方学界关于旅游者摄影行为研究之透视[J].旅游学刊,2006,21(4):88-93.

[10] 李经龙,郑淑婧.黑色旅游研究初探[J].池州师专学报,2006,20(5):109-120.

[11] 胡传东,罗仕伟.黑色旅游开发探索[J].重庆师范大学学报,2007,(6):119-125.

[12] 申健健,喻学才.国外黑色旅游研究综述[J].旅游学刊,2009,24(4):92-96.

[13] 王金伟,王士君.黑色旅游发展动力机制及“共生”模式研究 [J].经济地理,2010,30(2):339-344.

[14] 洪文文.中国黑色旅游开发研究[D].青岛:中国海洋大学,2009.

[15] Lennon J,Foley M.Dark Tourism:The Attraction of Death and Disaster[M].London:continuum,2000.

[16] 晏兰萍,洪文文等.“红色旅游”与“黑色旅游”比较探讨[J].井冈山学院学报(哲学社会科学),2008,29(5):109-112.

[17] 陈宗明,黄华新.符号学导论[M].郑州:河南人民出版社,2004:288-299.

[18] Jens Kristian Steen Jacobsen.The making of an attraction the case of North Cape[J].Annals of Tourism Research,1997,(24):341-356.

[19] 周常春,唐雪琼.符号学方法和内容分析法在旅游手册研究中的应用[J].生态经济,2005,(6):27-30.

[20] 翟艳春.旅游景观的文本化和神圣化—符号学和社会学的双重视角[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2011,11(1):102-108.

[21] 张会京.不同色彩旅游[J].科海故事博览·科教创新,2009,(8):172.

[22] 申健健.黑色旅游的行为动机研究——基于死亡心理的视角[J].经营管理者,2009,(17):26.