污泥热处理过程中痕量金属的转化行为研究

张怡斐,张 辉,许美芝

(上海交通大学环境科学与工程学院,上海 200240)

随着污水处理量的增长,市政污泥的产量也不断增大.2003年全国每年的污泥(干重)产量约为130×104t,而且以每年10%以上的速度递增.到2006年我国661个城市中共建成污水处理厂791座,污泥产量(干重)约173万t,城镇生活污水处理率达37.4%[1].目前污水处理厂污泥处理的费用已占到污水处理总费用的30% ~50%[2-4].在欧洲、美国,由于污水管网的服务人口不断增加和水质排放标准的日趋严格,污泥产量增长趋势日渐明显[5-6].污泥中含有的高浓度有机污染物、重金属以及病原微生物等已成为生态环境的严重威胁[7].

污染中含有的多种有毒有害的质在处理过程中的转化与向环境的释放是污泥处理中的关键环境问题。有关污泥中污染物在处理过程中的转化迁移行为及相关条件等机理问题研究工作较少,而这恰恰又是污泥处理处置中有效控制和消除其次生污染工作中不可缺少的重要参考资料。

目前污泥的主要处理方法有污泥的土地利用、污泥卫生填埋、污泥堆肥、污泥热干化和焚烧处理.而污泥在处理过程中产生的二次污染,对环境和人类生活会造成严重危害[8].如何控制污泥在处理过程中的污染目前并没有详细的文献和数据,本文从重金属在污泥热处理条件下的迁移转化机制模拟实验角度,对该重金属在处理过程中的释放和转化条件及浓度变化情况进行探索,为有效控制在污泥处理过程中重金属的二次污染和探索可持续的污泥处理和资源化途径提供依据.

1 材料和实验

1.1 材料和方法

研究样品采自于上海某污水处理厂,采样时间为2009年10月,该厂处理污水以生活污水为主(60%).采集贮泥池中污泥 20 L,装入塑料桶(10%HNO3浸泡12 h后去离子水冲洗)中带回实验室,用细密白布过滤后风干,研磨至过100目筛,4℃下贮存备用.称取18 g样品放入耐高温瓷坩埚中在模拟炉中加热.

1.2 金属形态提取方法

1.2.1 弱酸提取态

称取样品0.25 g于聚乙烯离心管中,加入10mL 0.11 mol/L的 HOAc,在(22 ±5)℃ 下震荡 16 h,在3000 r/min下离心20min,将上清液导入聚乙烯容器后存放于4℃的冰箱中待测.残余物中加入20mL去离子水,振荡15min,再在3000 r/min下离心15min,除弃上清液供下一步提取.

1.2.2 可还原态

在上步提取残余物中加入10mL 0.5 mol/L的NH2OH·HCl,用 HNO3调节 pH 值为 1.5;在(22±5)℃ 下震荡16 h,在3000 r/min下离心20min,将上清液导入聚乙烯容器后存放于4℃的冰箱中待测.残余物中加入20mL去离子水,振荡15min,再在3000 r/min下离心15min,除弃上清液供下一步提取.

1.2.3 可氧化态

在上步提取残余物中加入2.5mL 8.8 mol/L的H2O2,用 HNO3调节pH 值为2~3;在室温下保持1 h,间歇晃动离心管;加热到(85±2)℃,再次加入2.5mL 8.8 mol/L 的 H2O2,用 HNO3调节 pH值至2,在(85±2)℃ 下保持1 h,使溶液挥发至几毫升;最后加入 12.5mL 1 mol/L 的 NH4OAc,用HNO3调节pH值到2,在(22±5)℃ 下震荡16 h,在3000 r/min下离心20min,将上清液导入聚乙烯容器后存放于4℃的冰箱中待测.残余物中加入20mL去离子水,振荡15min,再在3000 r/min下离心15min,除弃上清液供下一步消解.

1.2.4 残渣态

考虑到As和Hg的特殊性,残渣态的消解分为两个过程.首先,向第三步的提取残余物中加入10mL 的王水(HNO3∶HCl=1∶3),盖好离心管的盖子,沸水浴1 h,在3000 r/min下离心20min,将上清液导入聚乙烯容器后存放于4℃的冰箱中待测.残余物中加入20mL去离子水,震荡15min,再在3000 r/min下离心15min,弃去上清液待下一步消解.然后,将上一步的残余物转移到50mL聚四氟乙烯烧杯中在电炉上加热进行消解.消解过程使用3种酸:硝酸、高氯酸和氢氟酸.将三种酸以如下比例:HNO3∶HClO4∶HF=5∶2∶8 混合使用.以上两步结果的加和为残渣态含量.

2 结果与讨论

2.1 城市污泥不同温度下质量比的变化

18g样品不同温度热处理后,在400℃时出现50%的质量损失,之后随着温度的升高,质量变化不大,在800℃之后质量几乎不变.实验中发现在温度在大于和等于400℃时,伴随着异味.而随着温度的升高,异味消失.

2.2 城市污泥不同温度下铬质量比变化分析

环境中铬的污染主要来源有铬矿的采矿场、选矿厂、冶炼电镀工厂、机器制造厂、汽车制造厂、飞机制造厂、染料厂、印刷厂、制药厂等工业部门排出的废水与烟尘.铬容易富集在器官内,不同价态的铬对器官有不同的毒性.铬的化合物常以溶液、粉尘或蒸汽的形式污染环境,危害人体健康,可通过消化道、呼吸道、皮肤和黏膜侵入人体.铬对人体的毒害为全身性的,它能刺激皮肤,引起皮炎、湿疹,气管炎和鼻炎,引起变态反应并具有致癌作用.

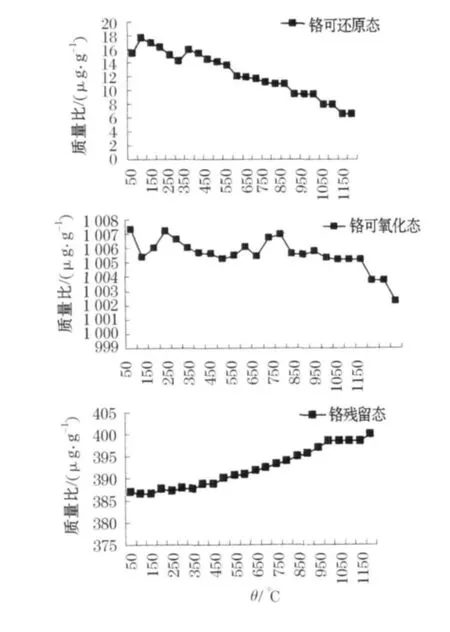

温度与污泥中铬质量比的变化趋势见图1.其中酸溶态小于检测限,未检测出.从质量比上可以看出,可氧化态的质量比最高,可氧化态具有潜在毒性.而随着温度的升高,最稳定的残留态质量比上升.

2.3 城市污泥不同温度下锌质量比变化分析

锌是人体必需的微量元素,它是人体六大酶类、200种金属酶的组成成份或辅酶,对全身代谢起广泛作用.锌主要含于肉类与谷物中.人类锌缺乏的常见体征时生长缓慢、皮肤伤口愈合不良、味觉障碍、胃肠道疾患、免疫功能减退等.但人体过量的摄入锌则可能造成锌中毒.锌中毒可能发生于治疗中过量涂布或服用锌剂及锌容器储存食品时,中毒的表征为恶心、呕吐、急性腹痛、腹泻和发热.给实验动物以大剂量的锌,可产生贫血、生长停滞和突然死亡.

图1 污泥残渣中铬质量比随温度变化曲线

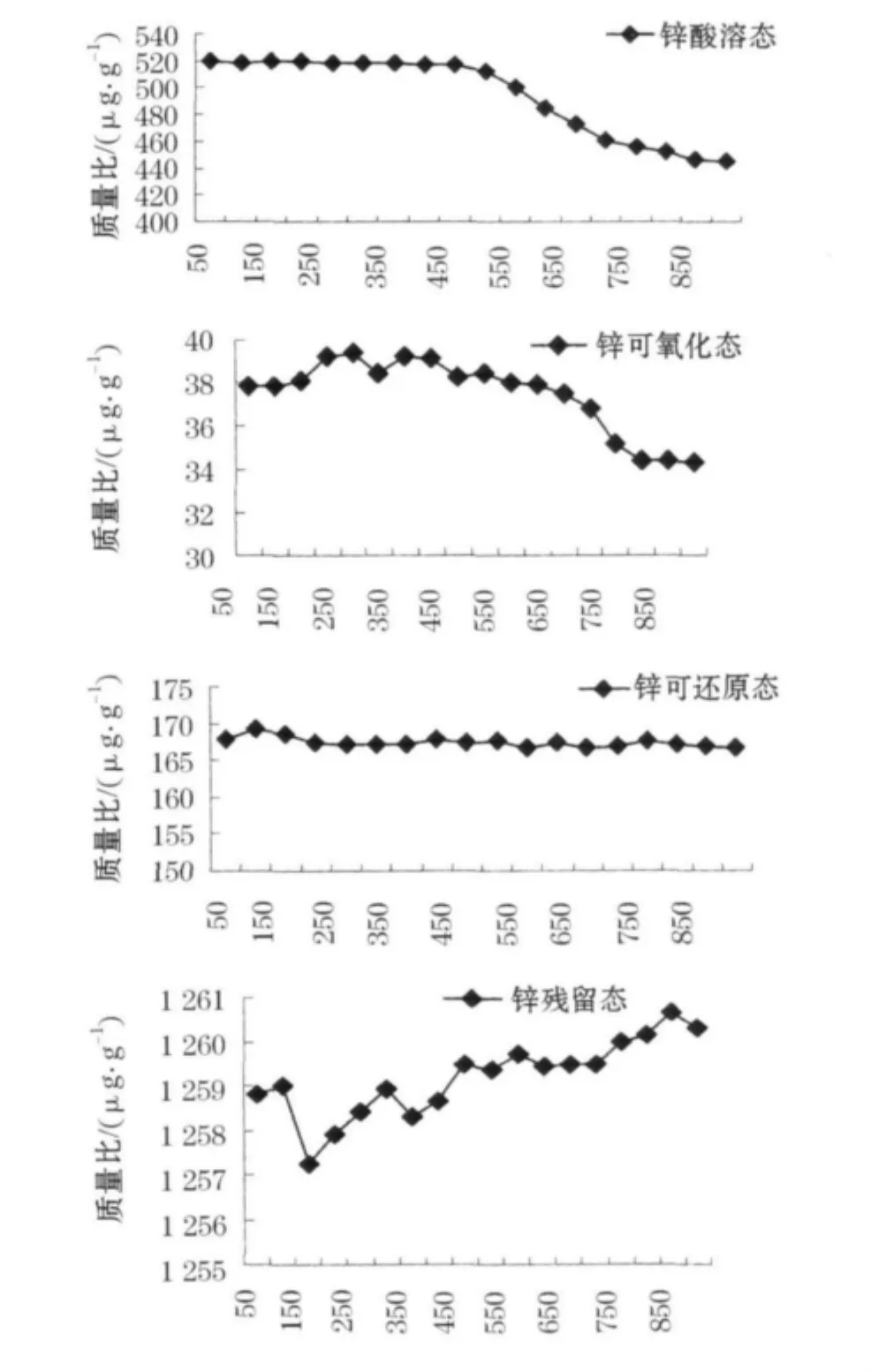

温度与污泥中锌质量比的变化趋势见图2.锌主要以残留态存在,其次是酸溶态.并且950℃之后已经检测不出锌.锌的沸点为906℃,可以断定950℃之后锌以蒸汽的形式排出,残渣中已不存在任何形态的锌.在此温度之前,可还原态几乎不变,残留态逐渐升高.说明随着温度的升高锌逐渐向稳定的形态迁移.

3 结论

1)实验表明,铬在污泥中主要以可氧化态存在,酸溶态很少,锌主要以残留态存在.铬和锌在热处理过程中逐渐向较稳定的形态迁移,对环境的危害越来越小.950℃之后残渣中已经检测不出锌,此时可以收集生成的气体进行处理,从而降低对环境的影响.

2)在某些温度区间两种物质的转化释放并不完全呈现随温度含量增大或减少,各形态间会出现小幅不规律变化.如锌残留态在50~400℃间有明显起伏.据此推断各形态间可能存在相互转化作用.具体作用条件与机理尚待下步工作深入研究.

图2 污泥残渣中锌质量比随温度变化曲线

[1]荀 锐,王 伟,乔 玮,等.城市污泥处理现状与强化脱水的水热减量化技术[J].环境卫生工程,2008(2):28-32.

[2]VANDE V M,DEWILB R,BAEYENS J.The distribution of heavy metals during fluidized bed combustion of sludge(FBSC)[J].Journal of Hazardous Materials,2008(151):96-102.

[3]郑立辉,司梅芳,李 磊.剩余污泥处理与资源化研究进展[J].污染防治技术,2008,21(1):66-68.

[4]CAMPBELL H W.Sludge management-future issues and trends[J].Water Science and Technology,2000,41(8):1-8.

[5]CENNI R,JANISCH B,SPLIETHOFF H.Legislative and environmental issues on the use of ash from coal and municipal sewage sludge co-firing as construction material[J].Waste Management,2001,20:17-31.

[6]BABEL S.Heavy metal removal from contaminated sludge for land application:a review.Waste Management,2005,26:988-1004.

[7]姚金玲,王海燕,于云江,等.城市污水厂污泥处理处置技术评估及工艺选择[J].环境工程,2010,28(1):81-84.

[8]HARRISON E Z.Land application of sewage sludge:An appraisal on the US regulation[J].J.Environ.Pollut.,1999,11(1):1-36.