滥泥坪铜矿东川式铜矿的发现及找矿潜力分析

刘卫明,刘继顺,张彩华,董 新,3,欧阳玉飞

(1.中南大学,长沙 410083;2. 江西理工大学,江西 赣州 341000;3. 甘肃省有色地质勘查局,兰州 730000)

引言

以吊水井断层为界,滥泥坪铜矿分为滥泥坪本部矿段(包括蓑衣坡矿段、黑矿尖子矿段和上老龙矿段)及白锡腊矿段。经过数十年的开采,滥泥坪铜矿的原勘探储量已接近耗尽。20世纪50年代勘探以后的几十年来虽各类科研找矿项目没有间断[1-4],然而找矿工作始终未能突破。本次工作在充分分析基础地质资料和前人工作的基础上,结合有关坑道、钻探岩心的地质观察,发现了制约滥泥坪本部矿段找矿突破的重大基础地质问题,进而在空白区发现了有重大工业价值的原矿体。

1 矿区地质背景

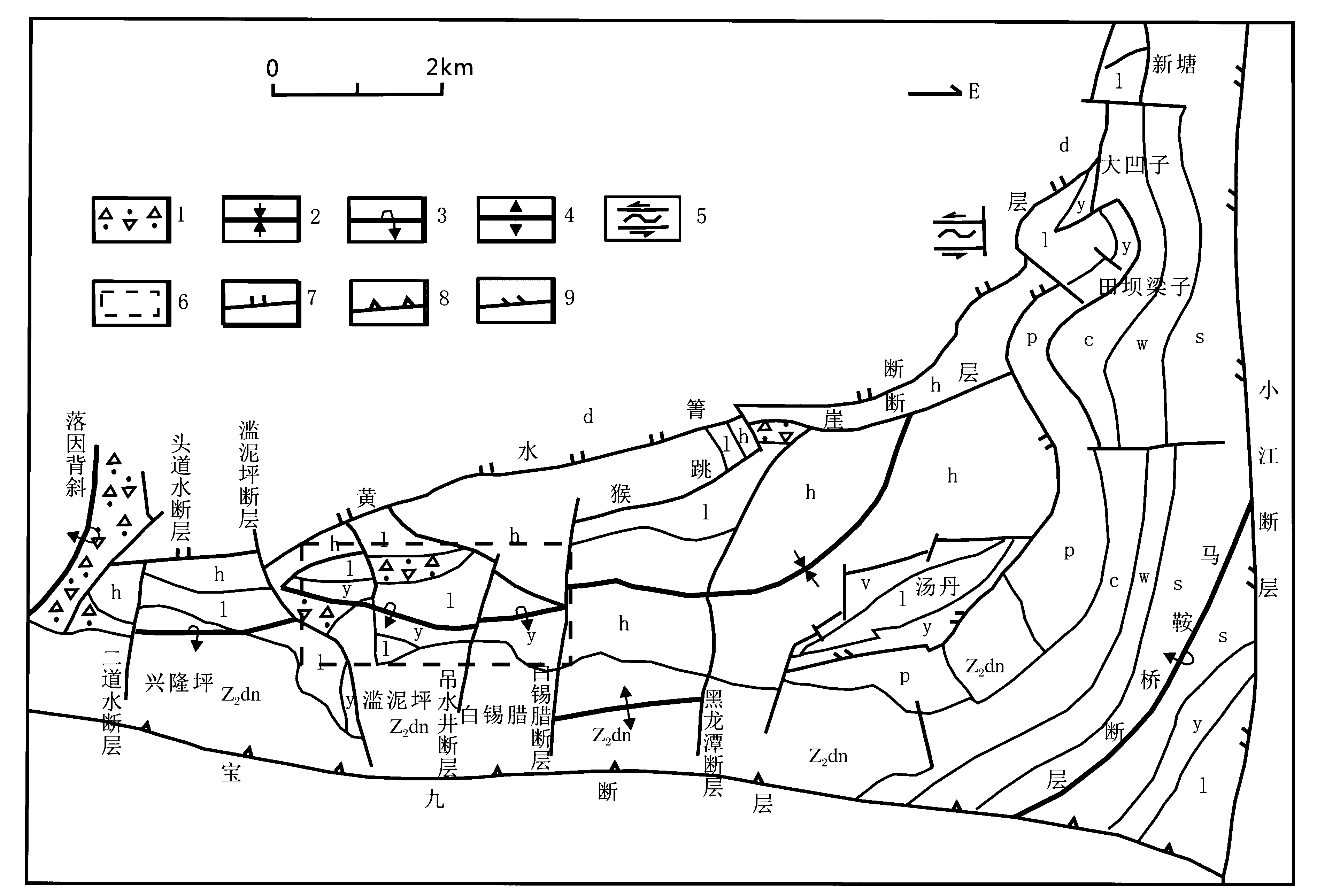

滥泥坪铜矿位于东川矿区南部,被夹持于宝九断裂和黄水箐断裂之间(图1)。基底由强烈构造变形的中元古界昆阳群因民组、落雪组和黑山组组成,属区域性马鞍桥背斜的西延部分。矿区褶皱构造主要为白锡腊倒转背斜,轴向75°,南翼倒转,两翼均向NW倾斜。核部为因民组的细碧岩、火山角砾岩及沉凝灰岩;两翼为落雪组白云岩。矿区NE端和SW端分别被近SN向的白锡腊断层和滥泥坪断层所切。SW部被上震旦系的陡山沱组、灯影组不整合覆盖。原勘查发现的主要矿体为赋存于落雪组面山段的东川式铜矿和震旦系盖层底部不整合面附近的滥泥坪式铜矿[4],其次有发育于因民组大劈槽段中的赤铁矿和硅质岩铜矿[1, 5-6]。

图1 黄草岭弧形构造带纲要图

2 矿体地质特征

2.1 东川式铜矿体地质特征

东川式铜矿体赋存于白锡腊矿段的落雪组白云岩下部厚度50~70 m的黄白色、灰白色硅质白云岩中。大多数矿体分布于白锡腊背斜倒转翼(SE翼),呈似层状沿层产出,含矿层长度约1 000 m。矿体总的走向为60°,倾向NW,倾角50°~80°。矿体被一组NW向横断裂和一组走向断裂所切,导致矿体零碎,最大矿体长530 m,最大厚度30.75 m,最小厚度0.8 m。矿体厚度、品位变化很大,膨缩显著,局部有分枝复合现象,叠加有强烈的后期改造。

矿石中主要硫化物为斑铜矿,次为黄铜矿、辉铜矿,尚有少量黄铁矿、铜蓝;氧化矿物以孔雀石为主,黑铜矿次之,硅孔雀石少量。脉石矿物主要为白云石、石英、绿泥石,次为绢云母、电气石等。主要矿石结构有交代环边结构和固溶体分离结构。主要构造有星散浸染状构造、细(网)脉状构造、马尾丝状构造和竹叶状构造。围岩蚀变主要为硅化,其次有绿泥石化、黑云母化、碳酸盐化等。

2.2 滥泥坪式铜矿体地质特征

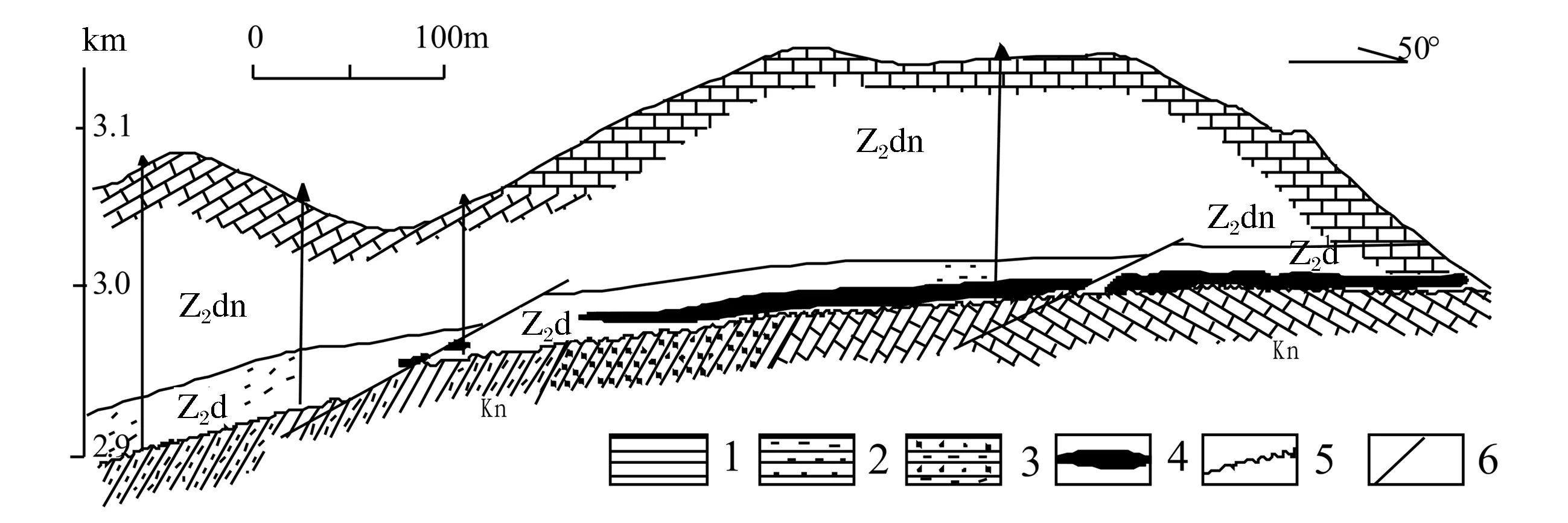

滥泥坪式铜矿体沿本部矿段晋宁运动不整合面之上的震旦系陡山陀组分布,受不整合面控制(图2)。矿体倾角17°~20°,最大厚度17 m,最小厚度0.1 m,品位变化范围为 0.1 %~3.6 %。

滥泥坪式铜矿本区矿床矿石成分简单,主要硫化物以黄铜矿为主,斑铜矿及黝铜矿次之;氧化物以孔雀石、砷酸钙铜矿为主,硅孔雀石及蓝铜矿次之。脉石矿物以白云石为主,炭泥质及石英次之,矿体中有部分黄铁矿,多出现在矿体上盘。矿石构造以微粒及细粒侵染状及细网脉状较为普遍,斑点散点及薄层状次之。矿石结构主要有共生边缘结构、复片双晶结构、格状结构、次生边缘结构、细粒镶嵌结构和交代溶蚀结构。

Z2dn-灯影组;Z2d-陡山沱组;Kn-昆阳群;

3 存在的找矿问题

滥泥坪铜矿本部矿段之前没有找到东川式铜矿体,其原因主要有:

1)滥泥坪式矿体的底板离不整合面之下的昆阳群地层只有几米,许多采矿坑道开拓在昆阳群地层中,也在揭露的昆阳群落雪组地层中发现了一些矿化迹象,但只含少量零星辉铜矿及孔雀石矿化,而且被错认为是陡山陀组的矿体渗透下来的,结果未引起足够的重视。

2)本部矿段和白锡腊矿段分界的吊水井断层被误认为是东川式铜矿成矿时的控制断裂,从而引起断裂两边落雪组含矿层位的成矿环境差别很大,本部矿段落雪组被误认为不利于成矿,事实也验证在东川矿区并非所有落雪组地层都含矿。

3)认为本部矿段断层和岩浆岩不发育,而东川式铜矿产出的白锡腊矿段和东川矿区的其它类似矿床的区域断层和岩浆岩发育。

4)勘探和生产单位没有找矿的意识和动力,造成在作业过程中从来没有有意识地去布置探索东川式铜矿的钻孔或坑道。

4 找矿的突破点

本次工作在充分收集矿山地质资料和现场观察的基础上,认为滥泥坪铜矿本部矿段具有良好东川式铜矿的找矿前景,主要依据如下:

1)本部矿段之下伏基底昆阳群的铜矿体与不整合面之间有一定的距离间隔,亦即陡山沱组的矿体与下伏昆阳群中的矿体之间可能存在一个50~100 m空白矿化地带。因此,不能因为不整合直接接触面下的落雪组无矿,而丧失对其下整个落雪组地层找矿的信心。

2)根据对白锡腊Ⅰ中段和东Ⅺ中段的地质观察,原划分本部矿段与白锡腊矿段大规模的吊水井界线断层并不存在,两侧岩性及构造基本连续,这一断层很可能由三条小断层被人为地连成了一条大的断层,否定了吊水井断层为一大规模正平移断层的观点,认为本部矿段与白锡腊矿段的基底构造与地层展布是连续的,为本部矿段寻找东川式铜矿提供了理论依据。

3)梅友松、汪东波等[7-10]同位成矿理论认为:在同一空间内,铜可以多期富集、继承、叠加和定位。所以晚期震旦系滥泥坪式铜矿往往跟早期东川式铜矿相联系,而且与本部矿段比邻的白锡腊矿段就有东川式铜矿。

4)随着滥泥坪本部矿段的深部揭露,也将会有岩浆岩出露,因为东川矿区有些岩浆岩就是在坑道内发现的。如汤丹的马柱硐辉长辉绿岩脉。

由此认为白锡腊矿段落雪组东川式含矿层位向西在滥泥坪本部矿段延伸。

5 新发现东川式铜矿体的地质特征

本次工作是在认真研究滥泥坪本部基底构造的基础上重新编制基底地质构造图,并布设了ZK59-3、ZK119-2、ZK139-2、ZK159-2四个钻孔,且个个见矿。其中有代表性的ZK59-3钻孔在2 211.32~2 190.38 m标高之间见第三层铜矿体,样长20.94 m,矿体真厚度达14.98 m,平均品位1.49 %,是典型的东川式铜矿体。ZK59-3钻孔见矿剖面从上到下:

1)因民组深灰、灰黑色,局部夹灰紫、白色化斑状、鱼纹状复杂角砾岩。角砾成分以碳质板岩、板岩、白云岩为主,铁质板岩、铁质白云岩次之。角砾粒度、棱角不清楚,局部见散点状黄铁矿,碳酸盐质胶结,胶结紧密,岩石完整,局部破碎。碳酸盐化强,白云石、方解石呈细脉状、网脉状、团斑状、鱼纹状、斑状产出。至下部角砾岩粒度逐渐由细变粗,棱角变清晰,粒径10~40 mm,局部偶见散点状辉铜矿化,厚31 m。

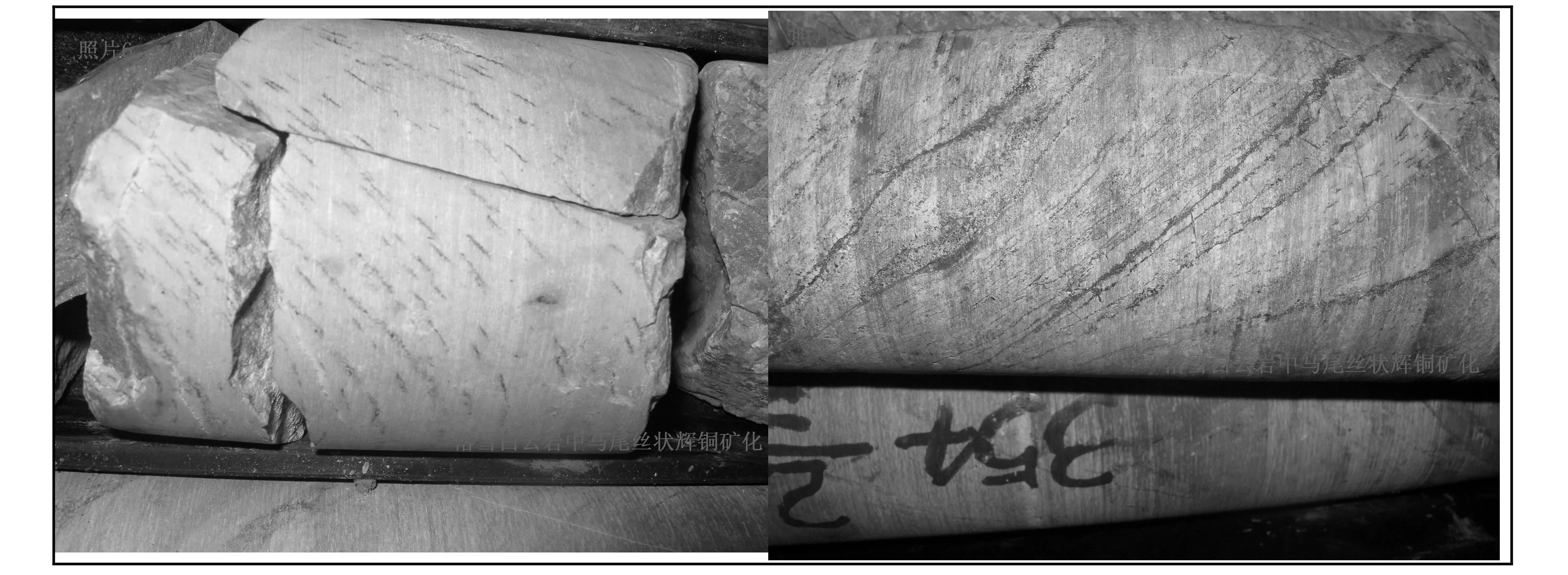

图3 铜矿石的马尾丝构造

2)落雪组下段过渡带,灰紫、浅红、灰色、灰黑色等斑杂状、花斑状渐变成灰色夹灰白色、灰红色、浅紫灰、紫红色砂质白云岩,中—粗粒结构、薄层构造。碳酸盐化强,局部见绿泥石—绿帘石化,偶见辉铜矿、斑铜矿化,辉铜矿多呈散点状产出,斑铜矿多呈浸染状产出,矿化弱。与下部地层渐变过渡接触,厚度4.7 m。

3)落雪组下段(矿体):紫红、灰红、灰白色等斑杂状渐变呈灰白、浅肉红、灰色白云岩,中—粗粒结构、薄—中厚层构造。碳酸盐化强,顶部见赤铁矿化,局部见绿泥石—绿帘石化岩石上部破碎,下部完整。厚14.98 m。与下伏因民组面山段整合接触。可见辉铜矿、斑铜矿呈细脉浸染状、马尾丝状产出(图3),铜矿物以辉铜矿为主、微量的斑铜矿,其次可见黄铁矿。

4)落雪组上段,紫色、紫红色夹肉红、灰白色铁质白云岩、泥质白云岩、砂质白云岩,中粗粒结构,中厚层构造,厚度1.5 m。

6 结论及找矿意义

布设的4个钻孔见矿充分证实了我们的找矿认识及思路是正确的,彻底打消了人们对于本部矿段基底是否存在工业矿体的疑虑。不但为滥泥坪铜矿本部矿段及大西部的深部找矿提供了依据,也为东川矿区及滇中地区震旦系不整合面之下昆阳群落雪组地层寻找东川式铜矿指明了方向。

[1]林文达,李志群. 东川澜泥坪矿区的热水沉积岩及其硅质岩铜矿[J]. 西南矿产地质, 1995(1):50-65.

[2]段嘉瑞,刘继顺,胡祥昭. 云南东川铜矿区1:5万地质图修编及成矿预测研究[R]. 长沙:中南工业大学地质系,1994:1-236.

[3]傅金宝,李达明. 云南东川滥泥坪铜矿白锡腊地段找矿研究报告[R]. 桂林: 桂林矿产地质研究院,1991:4-65.

[4]龚 琳,何毅特,陈天佑,等. 云南东川元古宙裂谷型铜矿[M]. 北京:冶金工业出版社, 1996:1-246.

[5]李 毅,李赋屏,何国朝. 东川蓑衣坡硅质岩型铜矿床的地质地球化学特征及成因[J].矿床地质, 2005, 24(1):26-35.

[6]杨成奎. 云南东川滥泥坪矿区因民组顶部硅质岩成因及其找矿意义[J].地质找矿论丛,1996,11(3):27-35.

[7]汪东波,梅友松. 论铜的“同位成矿”作用[J]. 矿物岩石地球化学通讯, 1993, 12(4):222-224.

[8]梅友松,黄 浩,刘国平. 同位成矿概论[J]. 地质与勘探, 1995, 31(5):3-14.

[9]汪东波,梅友松,刘国平. 同位成矿作用的概念、类型与机制[J]. 中国有色金属学报, 1998, 8(4):700-704.

[10]梅友松,汪东波,金 浚,等. 再论同位成矿与找矿[J]. 地质与勘探, 2000, 36(5):5-10.