宗福先的传奇

文/周玉明

和曹禺一起

跨跃三十年

宗福先的作品并不算很多,可是每回总能弄出不小的声响,无论是话剧还是电影。这回《4.11上海夜》也是。遗憾的是,那天我正在外地,没有赶上去观赏他的新作。不过倒是泼了一点冷水:“要想弄出当年《于无声处》和《血,总是热的》这样的动静,怕是不可能了。此一时彼一时也。”他也不生气。

好在《于无声处》并不只属于过去。30年后,为纪念中国改革开放30周年,上海话剧艺术中心重新排演《于无声处》。宗福先惴惴不安,担心今天的年轻人难以理解这出戏,因为他们连张春桥是谁都不知道。四天五场演出,宗福先天天泡在剧场,像30年前那样留意观察观众的反应。观众看戏,他看观众,特别是那些年轻的80后。他甚至做好了接受他们嘲笑的准备。

出乎意料的是,他看到了那么多青年观众控制不住的眼泪。“没想到,你们那个时代那么压抑还那么有激情。”一些孩子红着眼圈对父母说。

宗福先更是收到了许多80后的评论:“我看到《于无声处》根本不是从历史尘埃里走出来的样子,也根本不是用来表现特定年代情感迸发的样子。我感受到的是世间最伟大的力量和最真挚的情感,一种一直支撑我们穿越一切黑暗的力量和勇气,一种哪怕在最深重的灾难里依然温暖着我们最后的信念和希望的真情。”

“我们似乎已经羞于讲正气说道义,就是说了,也似乎正话反说,无厘头一点更卖座。造成本来以人性刻画为魂的戏剧迷失了方向……”这是一位学戏剧的学生的观后感。

在宗福先沉静的外表下,依然蕴藏着听惊雷的激情。他欣慰地对我说:“《于无声处》30年后重演,依然能感动那么多80后、90后,他们认可的不仅是这出戏,而且还认可了这出戏骨子里的忧患意识、理想主义与信念的力量。透过这出戏,80后握住了我们这一代的手。相信《于无声处》今后还会有生命力。”

宗福先的文艺创作上下求索始终指向一个“思”字。他的作品与改革开放时代的脉膊紧紧跳动在一起。改革难,写改革题材更难。需要呕心沥血花大力气酝酿、消化、沉淀、发酵,沉到生活中去创作。他的作品不算多,但写一个轰动一个。《于无声处》是在拨乱反正的浪涛下写成的;《血,总是热的》是在“改革之路怎么走”的追问下创作的;《谁主沉浮》是在“执政为民”的呼声中问世的。他几乎所有的作品都获得了国家奖项。

《于无声处》与文汇报

宗福先感恩文汇报在30年前第一个给予话剧《于无声处》及时的、空前的支持,他也总说我是第一个采访报道这出戏的记者。但我清楚地知道我的背后有强大的支撑,我的后盾——正是拨乱反正坚守为民请命说真话的文汇报,如果没有当时的总编辑马达、文艺部主任史中兴等有胆量有气魄的领导指挥,我个人是绝对没有这么大的能量的。

写到这里,惊悉马达先生刚刚去世的消息,不胜痛惜。

文汇报对话剧《于无声处》的破格宣传,开创了若干个史无前例:

连续三天发表五万多字的《于无声处》剧本全文,这是在文汇报乃至新闻史上史无前例的;

《于无声处》演出和剧本发表后,文汇报每天收到的观众、读者来信需要用麻袋装,这是史无前例的;

文汇报刊登《于无声处》演出的消息以及发表剧本后,多家新闻媒体联动。上海人民广播电台一天几次播发消息,新华社和中国新闻社也于当天向全国和海外摘编播发,这种快速和共鸣是史无前例的;

全国各地的演出剧团,还有大量的区、县业余剧团,纷纷来上海,要求观摩,学演《于无声处》。上海市总工会为此举办了话剧《于无声处》专题讲座,开展观摩、传授活动。当时仅北京市就有19个剧团排练演出了《于无声处》,以后发展为全国有2700多个剧团排演该剧,这是史无前例的;

中央高层领导调《于无声处》在京举行首场演出和开幕式当天,中共北京市委正式宣布“天安门事件完全是革命行动”。《于无声处》的演出配合了这一决定的发表,这是史无前例的;

在十一届三中全会开幕前一天,文化部、全国总工会为《于无声处》举行隆重颁奖大会,这样紧锣密鼓地刻意安排是史无前例的。

文汇报不遗余力上上下下齐心协力让《于无声处》助推了“天安门事件”的平反,冲锋陷阵在30年前的思想解放运动的最前面。那是一段往事并不如烟的岁月。

如果说30年前关于真理标准的讨论是为十一届三中全会做好了理论上的准备,那么《于无声处》演出的轰动程度,则表达了人民对十一届三中全会在感情上的呼唤。

不可复制的传奇

《于无声处》创造了不可复制的传奇,这传奇让如今的年轻人都觉得有点不真实。

宗福先创造的生命传奇,也是不可复制的!

他60年来的人生中有两样东西拿得比一般人多:一是文艺创作的奖状;二是病危通知单。

健康的人格力量会创造一切生命奇迹!

宗福先从5岁开始发哮喘就明白了自己“与众不同”,不能像其他小朋友那样蹦跳,那样随心所欲地玩,他动不动就喘得透不过气,需要吃最苦的麻黄素粉末。读小学四年级时,疾病又严重发作,医生让他休学。在上海和平中学当高中语文老师的母亲,为了让宗福先安心在家养病,每次给他借10本书换着看。宗福先于是不经意中看了许多名著,印象深的有《牛虻》《钢铁是怎样炼成的》《卓娅和舒拉的故事》,马卡连柯的《教育诗》、盖达尔的《鼓手的命运》……还有好些没看懂的《战争与和平》《红与黑》甚至《约翰·克利斯朵夫》等。但他更喜欢看中国古典小说《三国演义》《封神榜》《说岳全传》《隋唐演义》等。

妈妈总是请上海最有名的哮喘病专家给宗福先治病。在第六人民医院,黄桦医生教他“松静功”,在哮喘最严重的时候,学会放松自己。在许多年后的1995年,宗福先独自在家窒息,就靠儿时练就的“松静功”,在只有出气没有进气时拨打“120”,救了自己的命。他再醒过来时,已经被救护车送到了医院。过了没多少天,邓丽君也是独自一人时哮喘发作窒息,没人救她,她也没能够自救,死在了泰国。

宗福先永远忘不了儿时自尊心受损的那一幕:在第六人民医院,瘦骨嶙峋的他双手支撑在长条椅上,汗如雨下,艰难地喘不过气,一群大人在围观他:“这个小囡作孽!长不大的!长大了也没有工作、没有劳保的!罪过罪过……”他从小到大最怕别人视他为废人。

以后从母亲的藏书中,宗福先读到了司马迁的《报任安书》,其中反反复复回想受宫刑后所受到的羞辱,“是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也!”恰恰是这种耻辱,使司马迁在狱中完成了著名的《史记》,至今流传。

第一次接到病危通知书是读初三时,16岁的宗福先久喘不愈,发展成气胸,左肺被压缩了百分之九十。医生无奈地宣布:这个孩子今后再也不能读书了!但宗福先不甘沉沦,在日记中他写道:“哪怕寸步难行,我也要一步一步往前爬。”“……今后我要做到有一分光发一分热,时刻想到别人,多做对人民有益的事。”

不久,宗福先住进北京积水潭医院。半年多来,他这个小老病号总是主动热心地为别的病人端屎倒尿泡开水,成了义务护工。我在报社就曾收到过当年和宗福先一起住院的一个病友的来信,说小宗自己病那么重,但总是乐观地帮助身边的人,这孩子眼睛里总看到别人的痛苦,又总是忘记自己的痛苦。他能写出《于无声处》这出轰动的戏,成了大名人,是不奇怪的!

由于家里为宗福先治病花光了所有的积蓄,无法继续供他在北京住院治疗,宗福先只好拖着病体回上海,任凭命运摆布。

贵州紫:观赏石界称紫袍玉带石,主要产于铜仁梵净山;石质为元古代条带状板岩,系观赏石中的雕刻珍品,是工艺观赏石品的重要原材料。有一定储量,因产地在自然保护区内,限制开采。

1978年11月,话剧《于无声处》进京演出时,重情义的宗福先特地去积水潭医院探望当年给他治病的医生、护士。一位老大姐大声惊呼:“哟!宗福先你没死啊?那年你回上海我们都以为你活不长了!这还写了戏了!”

回上海不久,宗福先就遇到了更大的灭顶之灾,丧心病狂的“文革”摧毁了他的家。

一向爱国的父亲在上海解放时曾任民生公司香港区公司经理,受上海党的工业组领导人的指派,在卢作孚先生的领导下,组织实施民生公司在香港的所有船只北上回国。这成了“文革”中审查父亲的主要理由之一:解放时别人都往香港跑,你怎么从香港回来了?你难道不是国民党的派遣特务?从1966年9月开始,父亲被揪出来隔离审查、监督劳动整整12年。直到1978年宗福先写完《于无声处》,父亲还在长航轮上扫厕所。他实在想不通,“四人帮”粉碎了,为什么父亲还得不到平反?

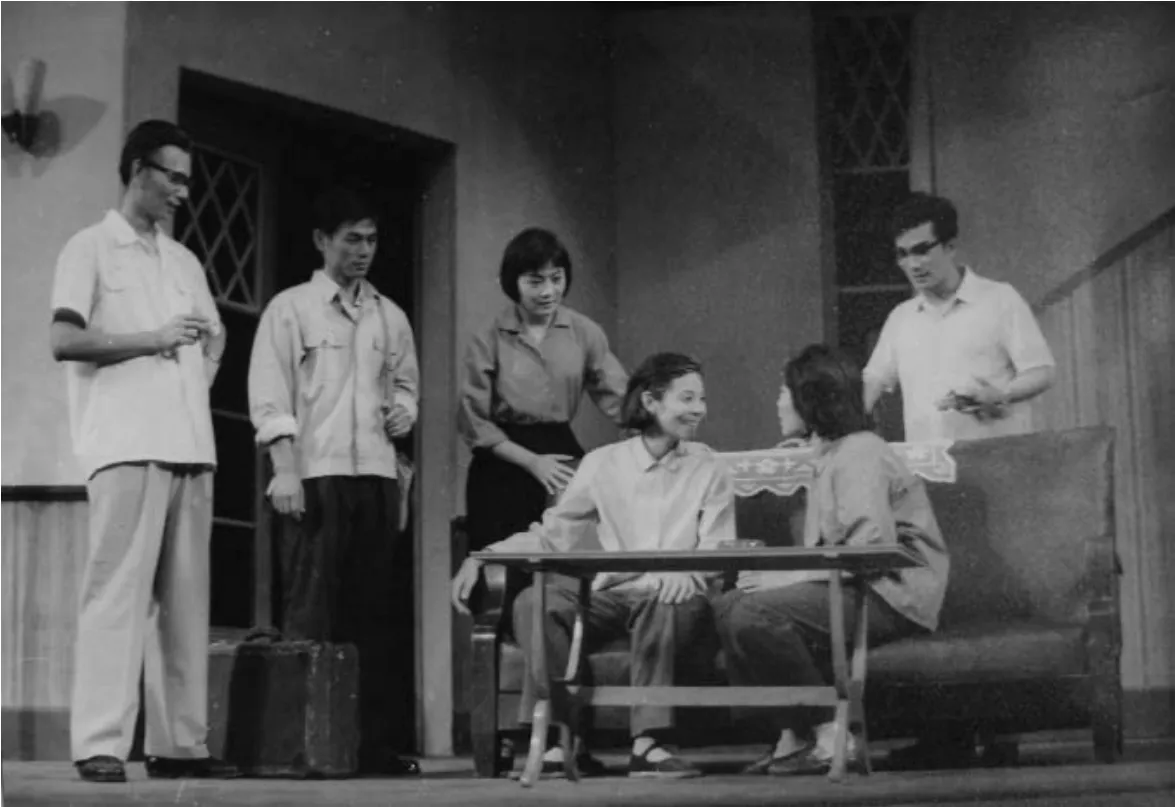

《于无声处》剧照

母亲的日子最难熬,担惊受怕一辈子的她也被学生残酷批斗,关进了“牛棚”。宗福先总忘不了这么一个镜头:母亲被放出来的那天晚上,一面缝被子一面唱着“天大地大不如党的恩情大,爹亲娘亲不如毛主席亲。”她反反复复唱,一刻不停地唱了几个小时,唱得宗福先心里发毛。

因为身体原因,休学后宗福先只能作为留级生进行毕业分配。善良的老师知道分配他去农村等于送他去死,于是开恩让他进了上海热处理厂当工人。那时的宗福先如果没有工作、没有劳保,再发病真是死路一条。

《于无声处》剧照

宗福先很珍惜这份得来不易的工作。进厂填表,在“身体状况”一栏中,他如实写了“有哮喘”,因此吃了诚实的苦头。厂里的人保干部立刻把他的材料退回了学校。老师为救宗福先坚持顶住:除非这个学生通不过半年的试工期。

那个人保干部就有意把宗福先分配到全厂最脏、最累、最苦的高温且有毒气的盐浴车间。体重只有84斤的“老哮喘”宗福先,作为重劳力,粮食定量却有44斤。

宗福先卖力地拼命干,但身体不争气,顶不住,发哮喘了。试工期半年里,他不敢请病假,更不敢住院。什么药都止不住喘,医生只能让他大剂量使用激素,最多的时候每天吃八粒强的松才能坚持在那个高温、毒气弥漫的盐浴车间劳动。总算撑过了半年,撑过了满师,保住了劳保,但从此他的激素撤不掉了,一撤就喘。

满师后,宗福先的哮喘病大发作,在华山医院重症病房抢救了六天。厂里的刘厂长来医院看他,才知道这个干活这么卖力的孩子,原来身体这么差!他回厂立刻把宗福先调离了盐浴车间。

搞垮了的身体再恢复,是一个漫长的过程。宗福先休了八个月病假。

有思想会思索的人躺着也不安分。爱看书、爱思考的宗福先,静静地想了许多盘旋在脑子里的疑问。他想到“文革”中,不到三百人的热处理厂处理了一大批人,先后揭发、批判、打击、点名的居然有七十多人。师傅对小宗说:你看,先是斗“牛鬼蛇神”,然后揪“走资派”,之后清理阶级队伍把老百姓撸一遍,现在回马一枪,把“造反派”再查一遍,谁都逃不掉!想不通的宗福先找到了厂里领导问:我们厂有那么多阶级敌人么?领导说了一句:“阶级敌人你睁开眼睛就看见了,闭上眼睛就看不见了。”没几天,批判宗福先的大字报也上墙了。他更想不通了,抓阶级斗争也不能不讲政策啊!

“试试写个短篇小说吧,让一肚子憋着有理没处说的话竹筒倒豆子吐出来!”宗福先利用病假,没日没夜写,这是他第一次创作实践,心里流淌着“文革”中的各式人等的经历,感受洋洋洒洒地从笔尖流出,控制不住情绪一股劲地写。写完一看,竟然有37万字,已是一个长篇小说。他给小说定下题目为《政策》。这是宗福先真正的处女作。

朋友介绍宗福先带着小说去见茹志鹃,没想到那么有名的作家茹志鹃看了小说后,亲自上宗福先的家门谈读后感,表示喜欢这篇小说:“你的语言非常生动,小小年纪居然知道这么多的群众语言,看得出你很有想法,也看得出你不懂写作,写了37万字竟没有一个完整的故事,不会结构。创作需要基本训练,建议你找个地方认真学学。”茹志鹃一番诚恳的话语,坚定了宗福先走文学创作的道路。那年宗福先25岁。

在北京领奖

宗福先有个同学在上海市工人文化宫工作,他帮宗福先报名参加了业余小戏创作训练班。上海戏剧学院毕业的高材生曲信先老师在面试时,要看宗福先写的剧本。宗福先说从来没写过,他把自己小说的五个章节给曲老师看。曲信先也认为宗福先的语言表现力很好,而写戏主要靠的就是台词。他收下了宗福先。曲老师有独特的理论与实践相结合的教学方法,强调学以致用,强调创作实践,强调大运动量训练。宗福先学习劲头很高,有一个月写了四个剧本提纲。曲老师被他的勤奋所打动,破格让他参加了文化宫的业余创作组。先后与贺国甫、贾鸿源、马中骏、汪天云等成为同学。这些工人以后都成了剧作家。

创作组成员写出的好剧本立刻可以让文化宫业余小戏表演训练班的业余工人演,但排大戏还是要工人文化宫领导批准。

1978年在北京

送儿子去留学,在上海浦东机场

1976年1月15日,宗福先听广播得知周总理的骨灰撒向大海,他失声痛哭,填写了一首《满江红》的词悼念周总理。1976年清明节,“四人帮”镇压了在天安门广场悼念周总理的革命群众,定性为“天安门广场反革命事件”。一些坚持信仰而呐喊斗争的人惨遭迫害,宗福先感到难以忍受的压抑,他陆续收集了不少天安门诗抄。1978年3月他大病复发住院,5月出医院后他不顾身体虚弱,一边用喷雾器往嘴里喷药止喘,一边写作,整整三个星期,一气呵成写出四幕话剧《于无声处》。剧本送给文化宫文艺科领导老苏审,他一看完就很欣赏地往嘴里叼了根香烟,把剧本往导演苏乐慈桌上一扔,只讲了一句:“蛮好,排!”就这样满腔激情排出了《于无声处》。那时,“天安门广场反革命事件”还没有平反。有一次,主演英雄人物欧阳平的张孝中与宗福先开玩笑:“我们为你这个戏拼命,成功了,你可得请吃饭。”宗福先说:“没问题,我拿出稿费的一半请大家。但是万一我进去了(指被捕),你们也得给我送饭。”演员们说:“没问题,我们轮流给你送饭!”

谁也没有估计到,正是这出话剧,吹响了为“天安门广场反革命事件”平反的号角。

从“惊雷”到“警钟”

1979年,全国第四次“文代会”在北京召开。宗福先作为新人代表参加,他看到了白发苍苍的老艺术家相互拥抱在一起热泪纵横——“文革”过去了,能活着见面就是万幸了。

在会上,女作家张洁找到宗福先:“你不是工厂的吗?有个领导同志想跟你们几个从工厂出来的作家聊聊。”宗福先、蒋子龙等与当时第一机械工业部副部长孙友余聊起工业管理中观念、体制上的许多问题。孙友余说:“其实共产党没有退路,我们搞了几十年搞成这样,万一再搞几十年,中国还是这样,那时候我们再被打倒,就没有人为我们平反了。”宗福先听了当时就有一种冲动。回上海后,他和创作搭档、工人业余作者贺国甫频频深入工厂,找到一些厂长、劳模、干部谈心,发现凡是想多干事情的厂长都有共同的苦衷,都有一些难言的故事,他们都面临着“解决眼前一个问题,但同时却会冒出五个新问题”,碰到许多“合理不合法”“合法不合理”的事情。看到生活中有一批厂长,这些有思想、有才华的共产党人,在用自己的热血当润滑剂,让中国这架锈住了的庞大机器更快地转动起来,宗福先、贺国甫把自己的敬佩之情注入笔端,一泻无遗,写出了话剧《血,总是热的》。依然是工人文化宫导演苏乐慈率领工人业余话剧队排练演出。从“惊雷”到“警钟”,写出了时代的危机感。剧中那以不同身份出现的“制度化身”、“官僚主义化身”式的人物的一言一行,使观众在苦笑后,陷入了深深的沉思。《血,总是热的》像震耳的警钟,唤醒大家一起和党同心同德进行没有退路的“背水一战”。

话剧演出后引起了很大的争议,改革者和老百姓大声叫好,但也有些地区不准演出,说这戏是“毒草”、“不要党的领导”。但代表人民愿望、人民力量的戏就是有强大的生命力。在十一届六中全会期间,话剧《血,总是热的》走上了中南海怀仁堂舞台,为中央领导演出。以后这出戏与《于无声处》一样被拍成了电影,其中的经典台词被广为传播,铭刻在人们心里。

生命进行曲

真的很难将宗福先关注时代重大问题的呐喊式作品和他病弱的身体联系起来。

他这一生似乎一直在被死神通缉,但每次死里逃生、大难不死后总有优秀作品问世,让人实实在在地感受到他那超越常人的坚强和生命的顽强。

他永远在与疾病斗争中创作,又在自己的作品中获得新的力量。

他这一生大大小小手术五次,化疗两年半。前不久华山医院有一位不认识的女医生为宗福先检查身体,她很认真地警告说:你这个同志蛮奇怪的,没有一个器官没有病!然而他给人的印象总是乐观、开朗、幽默、昂然向上。

搞戏剧的宗福先一生充满戏剧性。在他离50岁生日只有两天时,他被诊断出患了结肠恶性肿瘤,已经达8×8厘米。那时他单身已多年,他瞒着高龄的父母,怕他们伤心。他只是很镇静地将自己的后事委托给好友赵长天,因为医生宣判他只能活半年,开刀也只能是“死马当活马医”。宗福先很平静地请求医生,开刀前给他三天时间处理身边的事。电影《鸦片战争》样片完成了,剧本的最后一场戏要进行修改。他改完戏后为自己写下了遗嘱和一份讣告,甚至选好了追悼会上用的音乐——德沃夏克的《新世纪第二乐章》。

住院开刀前的晚上,他还在参与电视剧《鲁迅》的创作讨论。直到晚上10点以后,宗福先自己悄悄地提着生活用品住进医院。第二天正是上海市政协会议开幕,为了瞒过也是政协委员的老父,他一早验完血后,又赶到政协会场开会。

开刀那天,赵长天等在手术室门外,此刻他的包里已放了宗福先交给他的遗嘱和讣告。几个小时后,医生出来,手里拿着血糊糊的拳头大的一块东西,对赵长天说:“看到没有,菜花状的,典型的恶性肿瘤。”但六天后的病理切片报告出来,肿瘤居然是良性的!医生无法相信,于是又拿到肿瘤医院去复查,结果还是良性。宗福先居然获得了万分之一的幸运。也许上帝认为他的艺术创作使命还没有完成,不该这么早来报到。

宗福先50岁时走了一次“生死门”,临门之际写了一部20集的电视剧《生死之门》,后由潘虹主演。

从死神的魔掌下逃脱出来,宗福先更渴望有个自己的家。他给自己写了征婚启事,我和陆星儿等正在为他寻找女朋友时,他突然“于无声处听惊雷”地向我们宣布:我要结婚了!

新娘就是和他一起在谢晋恒通影视公司共事六年的谷丽雅,一个特别善解人意的阳光女人。她带着自己年幼的儿子和宗福先组成了幸福的小家庭。“我赚了一个儿子!”宗福先得意地对我说。

宗福先和谷丽雅的结合是一出戏剧性的“于无声处”。两人面对面坐在一个办公室整整六年,既是同事又是好友。两人都不知有多少次互相给对方介绍恋爱对象了,都未成功。有一天宗福先开玩笑说:“谷丽雅,如果到2000年还找不到另一半,我们就互相保底托盘吧。”事后宗福先为自己的冒失向谷丽雅道歉,而谷丽雅已经把这话当真了:“想想我们真的在一起也没什么不好!”

谷丽雅第一次到宗福先的家,听到了宗福先当时知道自己生癌后录下的一盘卡拉OK磁带,里面全是他自己演唱的歌曲:《爱情故事》《昨天》《感情》等。她听到了一个乐天的男人热爱生命、热爱生活、不甘沉沦的丰富情感。这原本以为是留给世界最后的声音,让谷丽雅听得泪眼朦胧。

不久,宗福先又被怀疑患有别的癌症,善良的他怎么也不想拖累谷丽雅,而一向温柔的谷丽雅此时犟得只甩出一句话:“先领结婚证,再开刀!”宗福先追问理由,谷丽雅说:“这么好的日子,无论长短我都要。”

有知心朋友对宗福先的婚姻又羡慕又担心,他每年都问:“你们的感觉是否依旧?”每次得到的回答都是肯定的。问了八年以后,他再也不问了。

“大难不死必有后福”,谷丽雅幸福地对我说:“到今年年底,我们已结婚10年了。宗福先特别精心培育儿子,发挥他的特长,现在儿子在法国凡尔赛圣康丁大学香精香料专业读硕士研究生。我们过的是亲和美满的大家庭生活。宗福先的哥哥、妹妹两家人和我们一家住在一个社区里,每天九口人一起吃饭,由宗福先当家,买菜、安排大家的日常生活,组织一块儿到国内外旅游,日子过得很开心。他实在是一个有责任心讲情义的人。”

宗福先的人品戏品、古道热肠、健康人格,使他拥有许多无话不说的朋友,有热处理厂的老工人,也有具有真知灼见的各路精英。他对当年上海市工人文化宫创作班和话剧队的战友们更是念念不忘,平日里经常在一起看戏,一起探讨交流。他把大伙儿组织起来成立了一个“四季会”,春夏秋冬各聚会一次,他是会长。我是“四季会”中唯一的记者,他们从不把我当外人,因为我跟他们是一伙的。