双气囊内镜在疑似小肠源性消化道出血诊治中的应用

西安交通大学医学院第二附属医院 (西安 710004)李 路 董 蕾 左爱丽 郭晓丹 李雪荣

小肠具有较弯曲、位置游离及距消化道两端较远的特点,普通内镜难以达到深处,其他常规的诊断方法如血管造影、小肠钡灌、放射性核素扫描等都有各自的局限性,造成疑似小肠源性消化道出血患者病因很难得以确诊[1]。双气囊内镜 (DBE)具有消化内镜的众多优势,不仅可对全小肠粘膜进行直视下观察,还可行活组织检查和内镜下治疗[2]。我院对 2006年 5月至2009年 12月 90例疑似小肠源性消化道出血患者进行DBE检查,并作 6~12月的随访,现将观察结果报道如下。

临床资料

1 一般资料 疑似小肠源性消化道出血患者 90例,男 49例,女 41例,平均年龄为 47.6岁 (9~ 76岁)。 90例患者均有柏油样-暗红色样血便或不明原因贫血,并经多次胃镜、结肠镜、腹腔动脉造影、小肠钡剂造影、腹部及盆腔影像、血液生化等检查未能确诊者。

2 方 法 仪器:富士能 EN-450 P5型 DBE,包括内镜和外套管两部分,内镜顶端有可装卸的气囊,充气后直径 2.5cm;外套管气囊充气后直径 5cm,两只气囊充气后压力均为 6.5~7.5kPa;气囊充气及放气由专用气泵控制。检查方式包括经口侧进镜或经肛侧进镜,怀疑病变位于空肠及回肠上中段者选择经口侧进镜,怀疑病变位于回肠中下段者则选择经肛侧进镜,病变部位难以判断则选择经口侧进镜。若单侧进镜未发现可解释临床症状的病灶时,于进镜终止处用亚甲蓝作粘膜下注射标记,作为从另一侧进镜时汇合的标记,以完成全小肠检查。拟经口进镜者,检查前禁饮食 12h以上;拟经肛进镜者,检查前行肠道清洁准备,麻醉前4h禁饮。由麻醉科医师协助行丙泊酚静脉推注麻醉,在全程吸氧、持续心电监护下行 DBE检查。由双人配合操作,术者和助手利用双气囊交替充气、放气,内镜和外套管相对滑动交替牵拉及推送进镜。

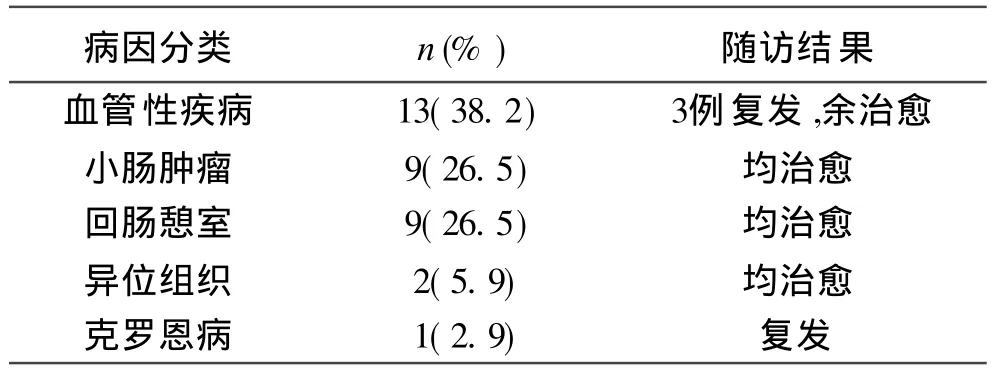

3 结 果 本组患者中,除因肠粘连 1例经口进镜仅至空肠中段及 1例经肛无法进入回肠改为经口进镜外,其余均顺利完成检查,共检查 125例次,其中经口途径检查 52例,均插镜至回肠中下段;经肛途径检查 17例,均插镜至空回肠交界处或空肠下段。从两侧进镜 21例则汇合完成全小肠检查。其中经口同侧进镜2次者 3例,双向并单侧进镜 3次检查者 2例。明确病因后症状复发再次检查 9例,均从单侧进镜。平均经口单侧检查时间(44士 17)min,经肛单侧检查时间(52士 18)min。检查过程除了咽喉部损伤、小肠或结肠粘膜擦伤外均无严重并发症发生。术后有一过性腹痛、腹胀者(发生率 3.37%),经解痉对症治疗后均获缓解。小肠病变检出结果:90例疑及小肠源性消化道出血患者中有 72例检出病灶,总体阳性率为 80.0%(72/90)。检出阳性病灶中以血管性病变最多,占 43.1%(31/72);其次分别为憩室(15.3%,11/72)和小肠肿瘤(占13.9%,10/72),见表 1。因 DBE发现阳性病灶指导外科手术治疗者 34例,获临床痊愈者 32例,占被发现阳性病灶患者的 44.4%(32/72),其中最多为血管性疾病(13例,占手术者 38.2%,13/34),肿瘤及回肠憩室次之(各 9例,占手术者 26.5%,9/34),见表 2。行内镜下治疗患者有 5例,其中 P-J综合征 1例(行高频电圈套治疗两次),血管性疾病 4例(行氩气凝固或硬化剂注射治疗),经随访均获良好疗效。

表1 DBE检查阳性病因分类

表2 行外科手术患者病因分类

讨 论

小肠源性消化道出血的病因诊断是消化临床工作的难点,患者在发生消化道出血后,实行急诊胃镜及结肠镜检查,未发现出血病灶者,应高度考虑小肠源性消化道出血的可能性。随着胶囊内镜及 DBE的广泛开展,为小肠疾病尤其小肠源性消化道出血的明确诊断提供了新的手段[3]。本组病例研究中,经 DBE检查发现 80.0%病例存在可解释消化道出血原因的病灶,与其他研究报道近似(76%~80%)[4]。最常见的病变是血管性疾病(43.1%)、憩室(15.3%)和肿瘤(13.9%),与国内有关报道[5]有一定差异,即小肠肿瘤、血管病变、小肠憩室致小肠出血所占百分率分别为 56.6%、16.0%、12.4%。但与国外文献[6]报道接近一致,即血管病变占小肠出血的第一位原因,而肿瘤仅占 5%~10%。本组研究中,检出阳性病灶的 34例患者接受了外科手术治疗,经随访 32例 (92.0%,32/34)患者获临床治愈,表明 DBE对疑似小肠源性消化道出血患者具有较确切的手术指导价值。5例经内镜下治疗患者也获得较好效果,尽管例数较少,仍显示 DBE在开展镜下治疗方面有良好的应用前景。

本组病例中 23.3%(21/90)的患者进行了双侧经口及经肛两次检查,这些患者均在单侧进镜未发现阳性病灶,再进行另侧检查,其中 76.2%(16/21)的患者发现阳性病灶。而只行单侧途径的 DBE检查,可能会影响对小肠病变的检出率。故一侧进镜未发现阳性病灶者,推荐另侧进镜检查,以免造成病变遗漏。而且我们发现,同一性质的病变不但在小肠有多处分布,且有不同的镜下形态表现,如同一病患的血管病变可在某处肠段呈弥漫性扩张状态,而在另外一处肠段则呈瘤样隆起,所以在发现可解释临床症状的小肠病灶后,因在静脉麻醉状态下,受检患者耐受良好,推荐继续进镜至小肠最深可检查部位,以获取更全面的内镜资料。

本组 9例消化道出血症状复发患者行 DBE复查,其中 7例为血管性疾病患者,2例为小肠溃疡患者,均在复查时发现阳性出血病灶。7例血管性疾病患者中,曾有 3例行手术治疗,检查中发现被切除原病灶肠管后,剩余小肠段仍有新的病灶出现,有 2例血管瘤患者,其复发病灶上尚有红色血栓。这在一定程度上显示对于血管源性出血患者,手术治疗方式仍有很大局限性,更合理的治疗手段有待进一步探讨。同时也表明DBE在开展小肠疾病随访和监测,并对某些特殊小肠疾病进行深入研究有一定帮助。

本组 90例患者中,有 8例患者曾行胶囊内镜检查,有 5例发现可疑或阳性病灶,但仅有 2例与 DBE检查结果一致;6例患者行腹腔动脉造影,但仅有 1例间质瘤患者显示空肠下段浓集影,似对最终诊断无确切指导意义。因观察病例数尚少,还无法对 DBE与胶囊内镜及腹腔动脉造影的诊断符合率提供结论性意见。对于 DBE检查前无法明确的病灶位置,胶囊内镜有一定的指导意义,可引导经口或经肛进镜。目前尚有待于继续积累病例,并可与其他小肠检查方法进行前瞻性及随机性对照研究,以证实 DBE是否可作为疑似小肠源性消化道出血首选的检查方法。但因经济原因只能行胶囊内镜、选择性血管造影或 DBE单项检查时,首选 DBE似乎比较合适。

本研究结果表明 DBE对疑为小肠源性消化道出血的诊断具有重要临床价值,但仍有 20.0%的患者未获得明确诊断。这些患者有 72.2%(13/18)只接受了单侧经口或经肛检查,可能会影响检出结果,另有 5例完成全小肠检查者仍无阳性病灶发现,考虑与检查时机及微小血管病变位于粘膜下等情况有关。总之,虽然DBE使小肠出血性疾病的诊断已经有了很大的进展,但仍需和其他检查手段如胶囊内镜、选择性动脉造影、同位素扫描等的综合使用,互相弥补,才可有效提高临床确诊率。

[1]Rosch T.Small-bowel endoscopy[J].Endoscopy,2002,34:896-900.

[2]Yamamoto H,Sekine Y,Sato Y,et al.Total enteroscopy with a nonsurgical steerable double-balloon method[J].Gastrointest Endosc,2001,53:216-220.

[3]Gerson LB.Double-balloon enteroscopy:the new gold standard for small-bowel imaging? [J].Gastrointest Endosc,2005,62(1):71-75.

[4]Di CaroS,MayA,Heine DG,et al.The European experience with double-balloon enteroscopy:indications,methodology,safety,and clinical impact[J].Gastrointest Endosc,2005,62(4):545-550.

[5]刘胜春,姚榛祥.54例小肠出血的病因及诊断分析 [J].重庆医科大学学报,2005,30:127.

[6]Lewis B.Small intestinal bleeding[J].Gastroentero Clin NorthAm,1994,23:67.