印泥的故事

文/杨忠明

印泥的故事

文/杨忠明

印泥小议

相传唐代已有印泥,宋代以水或蜜调朱砂而成。旧时印人、画家有的喜欢自行研制印泥,其配方、制法各异,不轻易外传,旧方中亦有加入中药材十余味。其手工制作,工艺之复杂、繁琐之状深不可测,故今人已不明其中之奥秘。据传,乾隆御题书画上所钤宝印,其印色凸起若玉,鲜红欲滴,虽经历数百年绝不变色。是因这印泥中除有朱砂外,还含有珍珠、红宝石、赤金粉、石钟乳、珊瑚屑、砗磲粉、水晶等“八宝”成分之缘故。

对此说法,篆刻家邓散木认为:上述物质磨细后,大多为白色粉末,亦易吸潮起霉,用来制印泥,当有疑问。书刻家高式熊先生,曾试以色彩殷红的珊瑚、玛瑙等磨成粉,均为白末,失其本色。结论:此类物质绝不能糅合于印泥中。这同“夏宜滋藕丝印

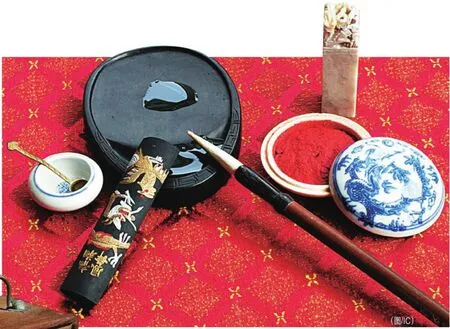

潜泉印泥(上海西泠印社制)

《古玩指南》记:明代永乐始发明油印泥。然亦有学者指出:元代始有油朱之制。旧籍记载,制印泥所用红色原料有朱砂、银朱、胭脂多种,材质使用艾草、木棉、灯心草、竹茹等,油料选用茶油、麻油、蓖麻油、菜油等。

泥”一样,只是玄虚的假托而已。清末民初的海派印泥大师张鲁庵自己经过49次试验后才研制出的印泥,冬天不结块,夏天不留油,颜色鲜艳雅丽,质地细洁匀净,黏稠度高,不会褪色。张鲁庵去世后,会制作鲁庵印泥的人就没几个了,他的好友符骥良、高式熊是其中两位。其实,张鲁庵与当今沪上刻印大家高式熊1942年就认识了。早年,高式熊先生用的印泥都是张鲁庵供应的。后来,张鲁庵把制作印泥的配方毫无保留地给了他,还亲自指导高式熊,印泥用油怎么做,艾绒怎么挑选,怎么加工。据说,当年张鲁庵做印泥用的是专门的艾草,去掉叶绿素后用里面的纤维,但现在很难找到这样好的艾绒。鲁庵印泥的珍贵之处,也就在其中了。除此以外,当年的画坛名家张大千、吴湖帆、贺天健,书法家高振霄、王福厂,篆刻大家陈巨来等,用的都是他的印泥。旧时,夏宜滋设诊所于沪上,自制“夏宜滋藕丝印泥”,每两售50元(那时大米一石10元,50元不是小钱),张学良曾购若干两,并大为称誉。

朱膘印泥(应明森制)

朱砂印泥(应明森制)

吾友应明森兄,精于秘制印泥之术,他说,制印泥选料以旧坑朱砂为好,其质纯净亮丽,其色鲜明莹澈,研磨极细存放玻璃瓶中备用。选艾草当宜采用福建深山野生者,艾之绒长厚为佳,一斤艾叶,经晒、碾、去筋、煮、浸、弹、磨、擦等工序后仅获细长洁白如丝棉的艾绒二三钱。油料为蓖麻油加伏油。伏油是特制菜油经多年伏天曝晒制成,再加蜡、砒等多种配方秘合而成。制成的印泥,其色彩、鲜艳度、档次取决于用料、配方、工艺之好坏。民国时,金石家吴石潜制的潜泉印泥,艳雅细腻,干燥得宜,冬不凝冻,夏少透油,深受书画篆刻界人士青睐。清康熙年间,漳州药材商人魏长安善制“八宝药膏”主治外伤,他爱书画,有一日他突发奇想,试用八宝药膏钤印,效果极佳,于是,他在制药膏的基础上研制成功“八宝印泥”,以后成了清代贡品。后发现《扬子晚报》登有一文写道:一盒清康熙年间的“八宝印泥”金泥现身镇江,300年来原封未动,且香气扑鼻。文物收藏专家鉴证后称,这种年代久远的老印泥传世至今,实为罕见和珍贵。这盒“八宝印泥”是一位名叫李耕虎的藏者1994年在上海文物市场花2200元淘得。打开盒盖后,金红色的印泥呈自然堆积状,印泥的边上可见鲜红的油状液体,没有留下印章曾蘸取过印泥的痕迹。

印泥大师张鲁庵

凡是治印的,大都知道著名篆刻家、印泥研制名手张鲁庵其人。先生字咀英,号鲁庵,浙江慈溪人,杭州“张同泰”国药店第五代传人,印坛大收藏家。其人钻研之精,玩印之痴,几达忘我境界。上世纪50年代,运动接踵而至,气氛紧张。他却恍若置身事外,专程托人到泰国购买朱砂,埋头研制印泥。五十年光阴弹指易过,“鲁庵印泥”却成中国印坛瑰宝,被上海市立为非物质文化遗产。鲁庵先生少时喜收罗印谱、名家刻印,并对古籍中记载的秘制印泥炼油、治艾、选砂之术颇感兴趣,自己动手照着试制印泥,竟成为一生的嗜好。他晚年透露,当初用于研制印泥的费用约两万银元。1926年鲁庵从原籍慈溪庄桥来沪定居,在上海南京路上开益元参行,拜在赵叔孺门下学治印。

他以高价添置制造印泥的设备及原材料,又从福建漳州购进老魏丽华上品印泥若干两,并请来大学理化老师用仪器对印泥中的油分、颜料、艾绒、药物作定量定性分析,探索其中的秘密。他想,印泥冬季会硬化,暑期易融稀,可能是用油不当所致,于是试着用菜油、豆油、花生油、茶子油、蓖麻油,甚至用航空润滑油、牛蹄油、鲸脑油等调制印泥,观察效果。古书上记载:制印泥的朱砂应磨得愈细愈好,鲁庵则特意把朱砂磨成不同程度的细末分别试用,以期达到最佳效果。研磨朱砂是件苦活,人钻在防尘小蚊帐内持杵捣研乳钵中的朱砂,磨成一料累计费时约300小时。朱砂是杭州的药行从潮、黔、广、泰国等地进货,鲁庵盼咐伙计从中一颗颗精选出适合制印泥的箭镰、劈砂等上等朱砂备用。鲁庵的家乡有农户专为他种植制印泥的艾草摘叶运来上海,暴晒三四天后将叶放在特制小棕棚上用手搓,干而脆的叶屑从棕棚隙中漏下而艾绒会吸附在棕上,一斤艾叶约得艾绒二三钱。

他发觉纯朱砂不够鲜艳,又试着加入德国进口专印钞票的西洋红颜制作为调色以增其鲜艳度。经过多年几十次配方艰苦试验,终于在第49次制成了他认为最满意的印泥,冠名为“四九印泥”。有一年,画家徐悲鸿从法国带回西洋红颜料,赠与马叔平,并说,加入印泥中看看如何?叔平照办,后钤印于书画上,其色美艳无比,大喜!但几年后展而观之,印色黝黑无光,画也被玷污了。故上等印泥切不可随意添油加色,不同品牌印泥也不可混杂掺和使用。篆刻家陈巨来先生曾对我讲:刻印要注意刻刀决不可碰印泥,亦忌用金属印钤,铜、铁、锡、牙、石、紫砂、煨瓷器皆不宜贮藏印泥,否则印泥会变质或发黑,宜用瓷缸盛放,印泥切勿火烤日晒。巨来先生曾专请沪上制作印泥高手张鲁庵为他特制廉价印泥,鲁庵发明用德国进口专印钞票的颜料“阿尔西”替代朱砂。他用此印泥钤制印谱,一载寒暑后,色仍鲜明灼灼亮眼。巨来先生用后说:“用此印泥,即便连钤细元朱文印十方,印文不走样,这在别的印泥是办不到的。”

因此,当年张鲁庵印泥价如黄金,其色鲜艳雅丽,质地薄而匀净,细腻如丝绒是其象征,书画篆刻界人士无不奉为至宝。

印泥奇才符骥良

今春三月某日,我专程叩访僻居沪上西区的张鲁庵高足梵怡堂主人符骥良先生。茗叙之中,早已是沪上名印家的符骥良老人向我透露了许多有关鲁庵先生的往事,因为符骥良先生是“鲁庵印泥”的传人,所以他拿出珍藏在青花瓷印盒中师傅张鲁庵当年亲手精制的印泥。观之,眼前一亮,虽历数千寒暑,印色仍然灿烂夺目,滋润有余,果然是印泥中宝物也。听符老师说,不久前,我国文化部公布了第二批国家级非物质文化遗产名录推荐项目名单,上海静安区“鲁庵印泥”榜上有名,与“漳州八宝印泥”一起成为全国唯有的两个国宝级印泥。同时,这也是静安区在国家第二批非物质文化遗产名录中唯一获得的殊荣。

海派印泥大师张鲁庵的传承人符骥良先生,是篆刻界的老前辈,早在1950年他已结识书画篆刻名家唐云、钱瘦铁、来楚生、白蕉诸先生,亦师亦友,沉酣于翰墨金石之间。符骥良,江苏江阴人,笔名雪之、白果、以语石楼、梵怡堂颜其室,现为上海书协会员、上海美协海墨画会副会长。著有《篆刻器用常识》,刻有《雪之印存》四卷,出版《骥良印存》。上世纪50年代骥良先生家住上海万航渡路上,有一天他发现对门门口有个人在刻印章,便去请教,原来此人是以书画篆刻闻名海上的田叔达先生。叔达之祖父同海上名画家赵之谦是拜把兄弟,当年田家木窗格上所糊棉纸竟全是赵之谦书画真迹。1956年符骥良加入了新中国成立后有120余人参加的第一个全国性印社组织《中国金石篆刻研究社》,社长是王福厂,秘书长张鲁庵,骥良躬逢其盛,担任秘书长助理,主管印社内外日常事务。工作中他又与沙孟海、方介堪、诸乐三、王个簃、马公愚、陈巨来、高式熊往来密切,交友广泛。耳闻目睹印坛盛况,书刻之艺大进。先生为人处处谦和、厚道、不计名利,并牢记苏渊雷先生教他的“凡是随遇而安,快乐生活、淡泊人生”,并作为座右铭。

符骥良天性聪颖,堪称印坛奇才,当年张鲁庵印泥价比黄金,他得鲁庵印泥绝技之嫡传,承王福厂之嘱精研细究千锤百炼制成符制鲁庵印泥,曾得国画大师张大千称誉。唐云讲,鲁庵印泥后第一,近之漳州,西泠皆不如也!符老精钤拓钤拓技艺,此是他的绝活之一,我听篆刻家钱君匋说符骥良曾为他钤拓《豫堂甲、乙集》(赵之谦印集、吴昌硕印集)共三十五部,此两集的谱纸均印就页码总计万余页,竟无一废坏,真前所未有也。而钤拓之精,亦属罕见,符先生对于“刻”是很有悟性的,除了为唐云先生镌刻砚铭外,并善雕古朴瑞印纽,他更有一绝是能把唐云、张大壮、来楚生、程十发等名画家的写意真迹刻于铜镇纸上,运刀稳重,走刀如笔,线条或舒畅、或浑厚、或质朴、或细如游丝、或雄壮豪放,无论山水、花鸟、虫草、人物皆栩栩传神,鲜鲜可爱,藏家偶尔觅得一件,把玩在手,赞叹不已!另外有件他为唐云浅刻在锡酒壶上的名家墨妙之作,唐云鉴赏后惊呼:“此为绝品,前无此刻也!”

符先生擅写篆隶,所作篆书苍茫如老藤虬枝,其隶书气息洒脱而温秀,他曾写《金刚经》隶书凡三十二幅,极尽端庄凝练,一气呵成,钱君匋认为:“则非熟手于北魏书者不可为也”。翻开《骥良印存》作品,大印气势开张,小印精巧细致,印风变化多姿,老人说:“伴随篆刻走过五十多年的风风雨雨,许多快乐、悲哀和喜悦一起来到我的眼前。”他曾多次应邀参加西泠印社中日书刻交流展,其作品亦常参与申城义拍,奉献爱心,有的佳作曾以万元成交,曩时,名演员赵丹所作中国画上钤印全部出自符骥良之手刻,涓滴之泉,可成江河。先生今年86岁高龄,他为中国篆刻事业贡献颇多,深得上海书画篆刻界人士敬重。往事如烟,雪泥鸿爪,老人从不与人多谈他昔日的艺术成就与奉献,我只记得他有句对艺术见解的话:“你要忍受为它的艰巨付出,才会懂得享受它的灿烂成果。”

编辑:沈海晨 haichenwowo@163.com

在中国近代货币史中,机制银币占有重要地位。中国古代货币一直采用浇铸技术,直到清代晚期,在西方列强的影响下,才引进机器造币技术。先由广东、湖北等地钱局发轫,沿江沿海各省继之,形成先地方后中央的铸币发展趋势。民国前期,铸行银币仍为主流。直至1935年民国政府宣布法币政策,方才告一段落。1949年,残留大陆的国民政府在法币、金圆券相继崩溃后,又恢复银本位,中央和少数省份曾铸造少量银币,予人有种回光返照之感。

研究和收藏中国近现代银币,辨伪就成了必修课。忽视这个必要前提,难免以虚假的实物资料得出错误的结论,研究者在学术上将误向歧路,收藏者则无法提高本身的鉴赏力。

银币的伪品分成两大类。一类是私铸,即地方势力、个人通过减少成色、减轻重量仿铸政府所铸银币,从而牟取暴利。另一类是文物造假。古钱商采用臆造、仿制、改刻、镶拼、加盖等造伪手段,私自铸造所谓银币,个别政府造币厂官员及职工也后铸和戏作过一些赝品。这类伪品的成色不一定低于真币,若单纯套用成色、重量上的差别就难以奏效,于是萌生了传统的银币文物鉴定。鉴定者凭借长期积累的经验和直觉,从币文、制作、包浆等方面进行分析和比较,从而做出判定。

臆造品边道有“大清国银币样板”与“Giorg”字样