渔船“双控”制度成效研究

欧焕康 ,虞聪达

(1.浙江海洋学院水产学院,浙江舟山 316004;2.嵊泗县海洋与渔业局,浙江嵊泗 202450)

尽管我国海洋捕捞产量保持着持续快速增长的势头,但是从20世纪70年代开始,近海传统经济鱼类资源随着海洋捕捞能力的不断提高而持续衰退甚至面临枯竭。为了有效地解决渔业资源衰退与保持海洋渔业可持续发展问题,渔业生物学和经济学科领域的专家在实践中不断总结、积累经验,通过大量的理论分析,提出了许多解决方案,政府部门制定了许多控制捕捞强度、调整产业结构和养护渔业资源的管理措施。特别是在1987年以后,为了控制捕捞强度,国家出台了“双控”政策,在2002年以后更是大量制定了强制性控制海洋捕捞渔船的管理措施和减船指标,以限制海洋捕捞渔船的数量和功率。但是,渔业管理的实际效果并不理想。究竟是什么因素造成我国渔业“双控”制度难以奏效,传统渔业资源久衰不振,如何有效解决上述问题,保持渔业的可持续发展和传统捕捞渔民的安居乐业,已成为新时期社会主义新渔村建设之中的当务之急。

1 渔业“双控”制度实施基本情况

针对捕捞渔船增长速度过快,渔业资源难以承受的状况,国家为了控制捕捞强度,在实施捕捞许可制度的同时,实行捕捞渔船船网控制指标制度。自1987年开始,国家对海洋捕捞渔船数量和功率实行总量控制制度,简称“双控”制度。2003年,经国务院同意,农业部又下发了《2003-2010年海洋捕捞渔船控制制度实施意见》,要求到2010年底,全国海洋捕捞渔船数从2002年底的22.2万艘减少到19.2万艘,减船3.0万艘;功率数减少10%。但实际效果却并不理想,从2006年海洋渔船的普查资料统计分析,东海区实际拥有海洋捕捞机动渔船87 129艘,渔船数比“九五”期末减少2.1万艘,但功率比“九五”期末增加112.5×104kW,平均年增长率4.54%[1]。“双控”制度实施几乎没起到控制作用,作为双控重要内容的全国渔船功率总数不断膨胀,以舟山为例,虽然船只数没有增加,但从1980年到2005年渔船总马力却增加了4.46倍[2]。

2 渔业“双控”制度失效原因分析

2.1 制约机制的缺失

“双控”制度由于未能随渔区的生产经营体制机制的变化及时调整和完善相应的配套政策,其运作机制不健全,与之相配套的渔船管理和渔业捕捞许可管理制度不完善、不配套,缺乏有效的制约机制。在利益机制的驱动下,捕捞力量不断增长,“双控”制度难以取得预期效果。1986年全国渔船普查数为156 901艘,东海区为67 628艘,到2002年全国渔船普查结果,全国渔船已达222 390艘,增长了41.74%;东海区为73 281艘,增长了8.36%。这项在国家已经几次下达了具有行政强制性的“双控”指标的阶段中,各地仍然毫无顾忌地拼命发展渔船,其原因虽然有各种各样,但渔区经济要素的内在变化显然是主要的。

2.2 “纳规”现象的后果

渔船“双控”制度实施的是对渔船总功率指标的控制,虽然功率指标是配给渔船的,但是渔船却没有渔船功率指标基数限制,因而渔船“双控”事实上成为了中央政府对地方政府的“双控”,而作为“双控”主体对象的渔民对“双控”的权利和义务不清晰,因而导致“双控”主要内容的功率指标控制不理想,对渔民长期来增船增功率的行为只能采取一次次“纳规”的办法,使之非法转为合法,最终导致捕捞强度不断膨胀。

2.3 “大机小标”的恶果

“大机小标”、船证不符现象大大削弱了渔业“双控”政策的实效。船厂与柴油机厂双方受利益驱动相互勾结,小功率主机铭牌代替大功率主机铭牌,已成为业界公开的秘密,这样一来,主机功率总量控制就流于形式,最终导致渔业“双控”政策失效。

2.4 捕捞许可的缺陷

现行渔业捕捞许可制度没有对捕捞许可证申请人的性质作实质性的规定或限制,只要拥有合法的船网工具控制指标和渔船,就可申请获得捕捞许可证。由于没有渔业捕捞准入机制,大批的非渔劳力和非渔资本进入海洋捕捞业,直接导致了海洋捕捞渔船和渔船功率数的居高不下。

2.5 计划经济的贻害

目前的渔业管理还没有完全摆脱计划经济的影响,在管理的措施和方法上还没有找到针对性很强,切合渔区实际,管理效果很好的办法。因而产生当前捕捞强度居高不下,主要经济鱼类资源持续衰退,渔业可持续发展难以为继的现象。之所以产生这些问题,有对渔区情况调查不够,理论研究不深入的原因,也有思想受到旧理念束缚,思想观念更新不快的原因。

2.6 非渔劳力的影响

在影响渔业“双控”制度失效的因素中,非渔劳力大量涌入捕捞业是最主要的原因。非渔劳力一般是指农村剩余劳动力,本文所讲的非渔劳力指的是外来的、原本不在渔区从事渔业生产,而今却从事渔业捕捞生产的那部分劳动力。

1)非渔劳力下海基本情况

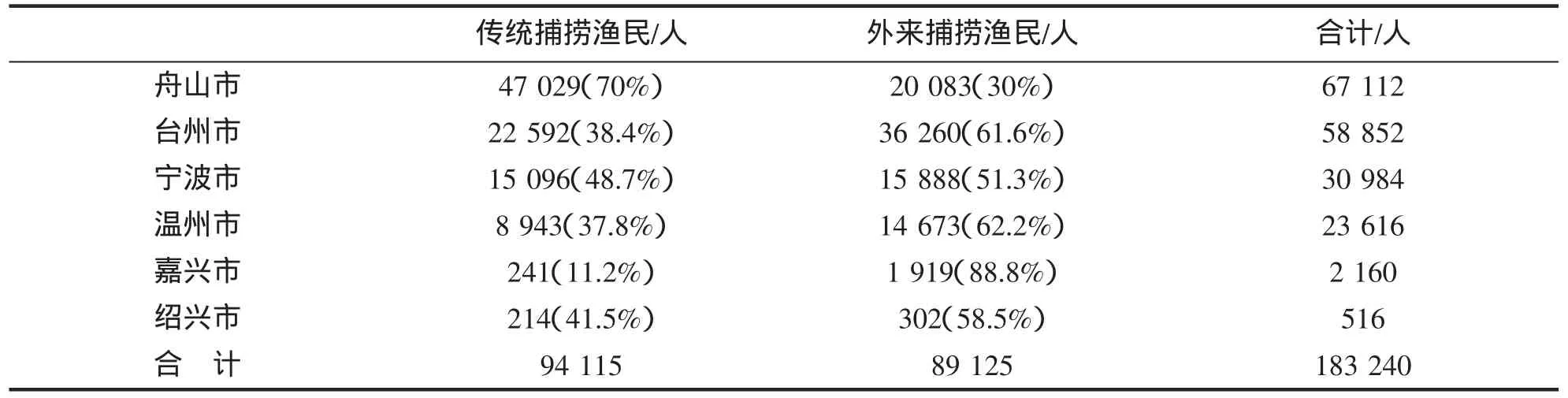

非渔劳力下海的人数在海洋捕捞业从业人员中占有很大的比例。这在2011年浙江省海洋捕捞劳动力分布情况表中可略见一斑,见表1。

表1 2011年浙江省海洋捕捞劳动力分市情况表Tab.1 Statement of marine fishing labor in diffferent cities of Zhejiang Province in 2011

非渔劳力下海主要原因:一是由于海洋捕捞业投入大、收益高、资金周转快,近年来有大量社会资本投向海洋捕捞业,渔船逐步向外海、远洋发展,船只不断大型化、钢质化,劳动力需求旺盛。二是改革开放以来,大量农村劳动力从农村流出,由于没有建立海洋捕捞劳动力准入制度,造成大批外来劳动力流入海洋捕捞行业。三是近年来国家实行渔民转产转业政策,一部分传统渔民退出海洋捕捞业。但同时有大量的非渔资本投向海洋捕捞业,出现了一人一船甚至多船现象,因而非渔劳力将是相当长一段时间内海洋捕捞业的主要补充群体[3]。

2)非渔劳力下海对海洋捕捞业的影响

非渔劳力进入海洋捕捞业是我国社会历史发展的产物。改革开放以后,我们按照市场化的要求,对生产要素完全实行市场化配置,非渔劳力、非渔资本大量投入海洋捕捞业,尤其是非渔劳力大量进入海洋捕捞业,将极大地充实和壮大海洋捕捞队伍,促使渔船不断大型化、钢质化,渔船数量和捕捞力量大大增加,渔业生产发展迅猛,为海洋捕捞业繁荣发展作出了重大贡献,随着经济社会的进一步发展,非渔劳力在海洋捕捞就业比重提高将大势所趋。

以舟山市为例,全市渔村共有渔户73 479户,渔业人口208 897人,渔业专业劳动力80 438人,其中:传统渔民仍从事捕捞的劳动力47 029人,占渔业专业劳动力的58.5%。据调查统计,全市非传统海洋捕捞渔民20 083人,其中市外非传统海洋捕捞渔民12 632人,占62.9%,市内非传统捕捞渔民7 451人,占37.1%。非传统捕捞劳动力普遍进入捕捞生产,目前已占全市捕捞总劳力的30%,并呈增加趋势。

3)非渔劳力下海对渔业资源的影响

主要表现在渔船数量增加、捕捞强度加大,从而构成对渔业资源的酷渔滥捕。以台州市为例,全市海洋捕捞渔民58 852人,其中传统捕捞渔民22 592人,占38.4%,非渔劳力36 260人,占61.6%。以拖网渔船为例,按平均每艘船8个人、180 kW计算,非渔劳力下海就是相当于净增渔船4 532艘,净增渔船功率81.58×104kW,并相当于每年净增海洋捕捞产量70×104t。

从以上的数据可以看出,非渔劳力下海对渔业资源的杀伤力有多么巨大,如果能够阻止非渔劳力下海或者设置渔业准入门槛,这将大大保护我们当前脆弱的渔业资源,能促使渔业走上可持续发展的道路。据有关资料,辽宁、广东等地非渔劳力所占海洋捕捞总劳力比例更是高达75%以上,由此可见,影响我国渔业资源兴衰的实际症结所在,我们应该有的放矢,对症下药,才能使渔船“双控”指标真正落实到位,确保渔业资源永续利用。

3 完善渔业“双控”制度的几点建议

3.1 建立渔业准入制度,限制非渔劳力下海

渔业准入制度是指为保护传统渔民的合法权益和优化渔业资源配置,规定渔业经营者和从业者进入特定海域和滩涂从事捕捞等生产活动所必须具备的条件而设立的制度。通过渔业准入制度的建立,严格限制非渔劳力下海,主要是基于以下几点考虑:一是传统捕捞渔民世代从事渔业,没有土地,这些渔民的生存发展高度依赖渔业,除了渔业以外没有其他生活经济来源;二是传统捕捞渔民是基层渔业村镇的主要群体,他们不享受城镇居民的就业、医疗、教育社保等方面福利;三是在经济上,传统捕捞渔民从渔业上获得的收益基本用于维持生计,不具备投资其他行业的资金能力;四是在就业选择上,传统捕捞渔民机会很少,专业技能的限制使其难以转移到其他社会生产部门;五是传统捕捞渔民作为弱势捕捞群体,在现行渔业捕捞许可制度前提下,其公平利用渔业资源的权利容易受到无序捕捞竞争的损害,主张其基本的渔业权益需要予以特别的保障[4]。

建立我国渔业准入制度,不仅保护了传统渔民的生存权和发展权,而且可以从源头上控制捕捞强度,更好的保护渔业资源。同时,渔业准入制度的建立不仅是对现行的渔业捕捞许可制度的进一步完善和健全,也为我国今后确立真正意义上的渔业权制度奠定基础[5]。

3.2 建立渔民社保制度,解除渔民后顾之忧

从经济体制改革的进程和经济、社会发展的总体要求来看,我们在注重城市人口社会保障的同时,必须逐步建立健全有法律保障的渔业劳动者的社会保障机制,使失去工作能力和退出捕捞业的传统渔民的生活和生存有保障。建立捕捞渔民生活保障制度,应考虑渔民的特殊性,因为渔民是靠购买商品维持生活,其生活费用支出与城镇居民相近而远高于农民,应建立类似于城镇居民的最低生活保障制度[6]。此外,在建立保障机制的前提下,还应推行渔民养老保险、医疗保险、商业保险等作为补充。如果能够建立健全渔民社保制度,则不断泛滥的小型无证渔船就能杜绝,渔船“双控”制度落实又有一可靠保证。

3.3 建立渔业权制度,促进“双控”落实到位

渔民因为传统谋生手段的需要,自然地享有使用公共水域的权利,即渔业权。为避免无秩序、无规则的使用方式对资源的破坏和公共利益的侵犯,保护世代以渔为生的特殊群体利益,法律应规定主管机关须采取措施对公众从事渔业活动的自由加以限制。渔民的权利,应该得到法律全面的承认和保护,而不是现在仅仅存在的行政保护[7]。渔业权的实施是事关渔业发展、渔民生存的一件大事,是渔业法律制度的一次重大调整,也将导致渔业管理制度的根本性改革,必将推进新的渔业准入制度的执行[8]。所以渔业权制度确立后,渔业“双控”制度就能更加顺利地执行到位。

3.4 完善渔船管理制度,强化渔船监管能力

进一步规范渔船和捕捞许可管理,明确渔业船舶的监督管理制度,建立起较为完善的适应新要求、具有中国特色的渔船管控体系制度。同时要进一步加大渔业行政执法力度,各部门要相互配合,要求管理环节相互衔接,防止出现管理漏洞[9]。要积极推进渔船和柴油机标准化,对随意生产标注柴油机型号和功率的行为,要从源头查起,严肃追究相关单位和人员的责任。要加强对渔船定点拆解点的监管,进一步完善渔船报废拆解管理程序,建立拆解监管责任制,避免新的“三无”渔船的产生。要加强渔船买卖和异地造船管理,严格审批程序,督促渔船及时办理过户登记手续,防止和减少出现套牌渔船,对违规建造渔船的修造企业,要严肃查处,坚决遏制非法造船上升的势头[10]。

3.5 规范渔具渔法管理,减轻海洋捕捞压力

渔船“双控”的目的是为了减少捕捞强度,保护和合理利用渔业资源。所以采用选择性渔具渔法也是确保渔船“双控”效果的有效手段。因而必须尽快制订捕捞渔具准用目录,通过政策调整和制度约束,逐步淘汰对渔业资源和生态破坏严重的作业方式。渔船“双控”,不仅要控制渔船数量和功率,更要控制渔具渔法,否则,渔船“双控”制度的实施只能事倍功半[11]。帆涨网作业、流网作业、刺网作业等就是很好的例子,网具数量今非昔比,捕捞强度逐年增加。

3.6 实施限额捕捞制度,控制捕捞渔获总量

限额捕捞制度是一种产出控制制度,代表了现代渔业管理的发展趋势,它实施对总渔获量的分配办法,能克服渔业资源共有性而产生的相互竞争的缺点,能从反向控制渔船的总数量和总功率。当前需要组织力量加快渔业资源的调查与研究,掌握现有渔业资源总量和最大可捕量;研究建立符合国情的渔业捕捞配额分配方式;强化渔业执法队伍建设,提高渔业监督管理能力;建立诚信机制,让渔民如实上报渔获量[12]。

[1]张秋华,程家骅,徐汉祥,等.东海区渔业资源及其可持续利用[M].上海:复旦大学出版社,2007:587.

[2]刘舜斌.关于渔船功率指标配置制度改革的思考[J].中国渔业经济,2007(3):3-6.

[3]陆善祥,俞国平.东海区“非渔业劳力入渔”浅议[J].中国水产,1998(9):11-12.

[4]马 毅.我国弱势捕捞渔民权益保障问题研究[D].上海:复旦大学,2009.

[5]俞锡棠,黄有根,韩兴勇,等.关于建立我国渔业准入制度的研究和探讨[EB/OL].[2006-10-23].http://www.dhyzchina.gov.cn/article.asp news_id=5583

[6]唐 议,李富荣,庄会柏.我国渔民弱势群体问题与对策分析[J].中国渔业经济,2006(4):3-7.

[7]孙宪忠.中国渔业权研究[M].北京:法律出版社,2006:2-4.

[8]崔建元.论争中的渔业权[M].北京:北京大学出版社,2006:111-125.

[9]虞聪达,俞存根,郑 基,等.浙江南部外海渔业资源利用与海洋捕捞作业管理研究[M].北京:海洋出版社,2009:15-17.

[10]刘舜斌.渔业权制度下构建渔业管理新体系的构想[J].中国渔业经济,2005(6):48-51.

[11]孙满昌.渔具渔法选择性[M].北京:中国农业出版社,2007:12-25.

[12]夏章英,颜云榕.渔业管理[M].北京:海洋出版社,2008:77-78.