中国西南地区水荒是“天灾”还是“人祸”?

巩前文,郭丽楠

(1.中国农业大学经济管理学院,北京100083;2.天津市农村经济与区划研究所,天津300192)

一、问题的提出

2009年9月至2010年5月,中国西南地区的云南、贵州、广西、重庆、四川等省(区、市)都遭遇持续干旱,部分地区降水比往年偏少七至九成,主要河流来水之少创历史之最。秋、冬、春连旱使云南、贵州等省部分地区遭遇百年一遇的特大干旱,干旱范围和强度均突破历史极值。据中国国家防汛抗旱总指挥办公室统计显示,截至2010年3月10日,此次大旱导致中国耕地受旱面积已达9215万亩,其中作物受旱7234万亩,待播耕地缺水缺墒1981万亩;有1828万人、1145万头大牲畜因旱饮水困难。其中,耕地受旱面积的86%、因旱饮水困难人口的75%集中在西南地区。一般来说,中国西南地区是大江大河纵横交错的水资源最为丰富的地区之一,为何2009年9月以来的大旱,西南地区却成为重灾区?这引起了众多学者的关注,同时致灾原因也成为备受争议的话题。

从理论上来说,影响旱灾发生的因素主要有自然因素和人为因素。在本文中,由自然因素导致旱灾发生称为“天灾”致灾,而由人为因素导致旱灾发生称为“人祸”致灾。那么,究竟是什么原因导致中国西南地区出现如此严重水荒?一部分学者认为主要是自然因素,即由于在全球气候变暖背景下西南地区降雨少、气温高、蒸发大等极端恶劣天气所致,持这种观点的多为气象专家,如张培群、陈宜瑜等等;还有一部分学者认为旱灾主要原因是人为因素,即由于农业水利设施缺乏和老化、生态破坏等因素造成应对极端天气能力不足,持这种观点的有孙鸿烈、时寒冰等等[1]。但是,无论是持有“天灾”论,还是持有“人祸”论的观点,其都认为西南地区水荒是“天灾”和“人祸”的共同作用结果,两种观点的区别只是哪种因素为主导。遗憾的是,尚未有学者运用历史数据,理性判断“天灾”因素和“人祸”因素的相对重要性。因此,本文采用1985-2008年西南4省的面板数据,对西南地区水荒发生的致灾因素进行经验分析,识别相对重要的致灾因素成为文章最为主要的贡献。

二、文献回顾

我国干旱研究影响最大的是张世法等[2]撰写的《中国历史干旱(1949-2000)》,该书通过研究发现,在1949-2000年期间,在中国各省(市、区)中,北方省(市、区)旱灾发生的年数最多,灾情较重。西南5省中的四川、广西和贵州虽然也有旱灾发生,但是灾情较轻。西南地区少旱的历史经验使此次西南地区大旱成因备受争议。为了更为具体地展现中国西南地区旱灾发生的趋势,我们对1949年以来西南地区旱灾等级进行划分。依据已有文献,通常把旱灾等级划分为极旱灾年、重旱灾年、中旱灾年、轻旱灾年和微旱灾年5级,依据的指标是受灾率和成灾率(见表1)。

表1 旱灾等级划分

依据旱灾的等级划分标准,采用《中国水利统计年鉴》(历年)上的分省的“受旱”和“成灾”数据判断西南地区1949年以来旱灾发生情况(见表2)。

从表2中的统计结果来看,西南地区在1978年改革开放之前,微旱灾年较多,而至20世纪80年代以来,旱灾发生的等级逐步由“微旱”向“中旱”及以上转移,尤其是“重旱”和“极旱”灾年显著增多。可以说,改革开放以来,中国西南地区旱灾严重程度明显加大。如果在改革开放前后的一段时间内,西南地区气候没有显著变化的情形下,有理由相信旱灾严重性增强受气候之外的因素影响。同时,我们还可以与全国1949年以来旱灾发生趋势相比较,虽然从总体变化趋势来看,全国与西南地区旱灾变化相似,即改革开放以来,旱灾严重程度明显提高,但是从“极旱”灾年来看,改革开放以来,西南地区发生“极旱”灾年频率明显高于全国总体水平。这意味着,西南地区旱灾出现了累积倾向,即旱灾严重程度由弱变强。

国外对于旱灾的研究,多是从旱灾发生的频率、时空分布、经济影响和应对措施的角度展开的,如 FAO[3]研究发现,旱灾发生与亚洲、非洲的饥荒高度相关。印度在1987年发生的旱灾导致了全国60%的粮食作物受灾,以及影响到2.85亿人的正常生活[4];Pandey et al.[5]通过国家之间对应对旱灾政策措施的比较,发现由于每个国家的气候特征、经济发展水平、粮食产量和农业政策的差异,国家的应对旱灾机制也各不相同。然而,关于旱灾发生的频率、时空分布、经济影响和应对措施的研究,其基于一个基本前提,或者说研究这些问题的根源是要研究清楚旱灾发生的原因。恰恰这方面的研究显得不足。国外一些学者在近几年也开始加大旱灾致灾原因的研究,如较早的 Wilhite[6]研究认为降雨的长期不足是旱灾发生的主要根源,但不是旱灾发生的全部原因。这隐含着自然因素虽然在旱灾发生中发挥着主要作用,但人为因素也不可忽视。这一点在随后的研究中表达得更为直接,Eva Iglesias et al.[7]运用旱灾的经济管理指数(economic drought management index)研究指出,水库管理不善和雨水的临时性收集不足是导致旱灾发生的最为主要的因素。然而,这些研究结论的巨大差异激起了学者的更大兴趣,其中较新的文献,David Adamson et al.[8]运用仿真模型对墨累河(澳大利亚东南部一条河流)流域的旱灾成因进行了分析,认为气候变化是旱灾发生的最主要因素。由此看来,研究结论的巨大差异极有可能是来自研究区域的不同。同时,国内的少有的定性研究结论虽然是基于中国的研究,但是其猜测的结论不能作为我们解释西南地区旱灾成因的依据。可见,已有的文献能作为解释中国西南地区旱灾成因的参考材料,却不能成为解释依据。因此,对中国西南地区旱灾成因的专门研究是有必要的。其研究结论在中国也能起到以小见大的作用。

表2 1949-2009年中国西南地区旱灾等级的频次统计

本文余下部分的结构安排是:第三节讨论中国西南地区旱灾成因之自然因素;第四节讨论中国西南地区旱灾成因之人为因素;第五节对中国西南地区旱灾成因中的自然因素和人为因素进行经验检验,识别两个因素的相对重要性;最后是全文的结论和讨论。

三、自然因素与中国西南地区旱灾

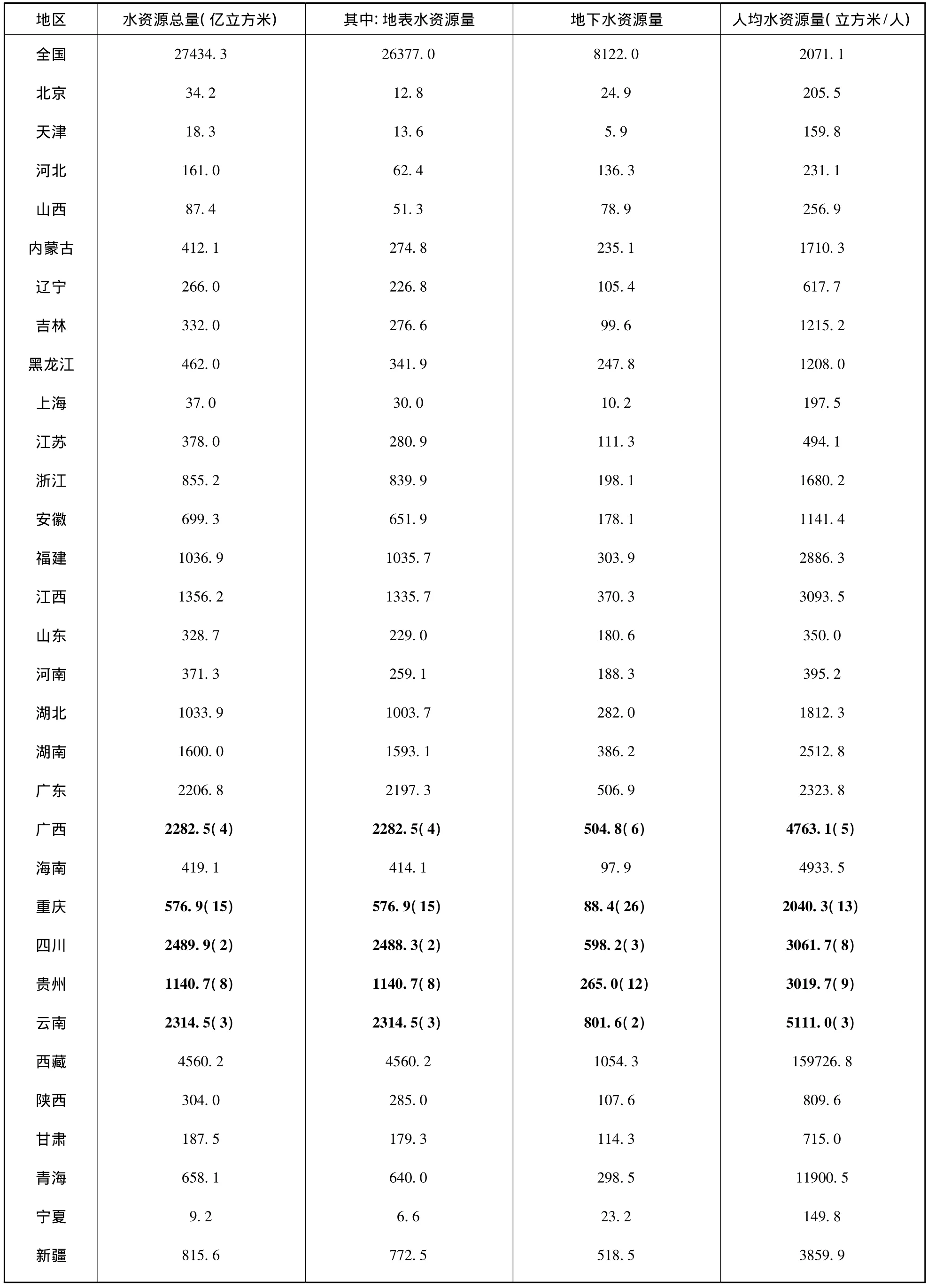

自然因素是影响旱灾发生最为直接的原因。如地区水资源的匮乏导致人均水资源占有量较少,则存量不足容易导致旱灾发生;而天晴少雨的自然气候会导致水资源的天然供给不足,亦即流量不足导致旱灾发生。中国西南地区是四大亚区域中海拔最高的地区,海拔从500米到2000米不等。西南以四川和汉中地区为核心,包括大散关、秦岭、大巴山、巫山西南地区,云贵高原的大部,长江、珠江等水系的数十条大川经过西南地区境内。中国西南地区5省水资源禀赋见表3。

表3 中国西南地区水资源禀赋及地位(2008)

从表3可以看出,西南5省水资源总量为8804.5亿立方米,占全国水资源总量的32.1%。同时,从分省来看,除了重庆水资源总量在全国31个省中由高到低排序排在第15位,其他4个省份均排在前10,其中,四川、云南和广西分别位居第2、3、4位。在水资源总量方面,值得关注的是西南5省中除了云南外,地表水资源量要明显优于地下水资源量,这意味着地表水利设施在水资源供给上发挥的作用要优于获取地下水的水利设施,如打井不如修坝。从人均占有水资源量来看,西南地区5省也占有绝对的优势,除了重庆人均水资源占有量略低于全国2071.1立方米/人以外,其余4省均显著高于全国平均水平,且都在由高到低的排序中处于1/3强。可见,无论是从水资源总量上来考察,还是从人均占有量上来考察,西南地区水资源禀赋无法支持西南地区的旱灾相对的频繁性。

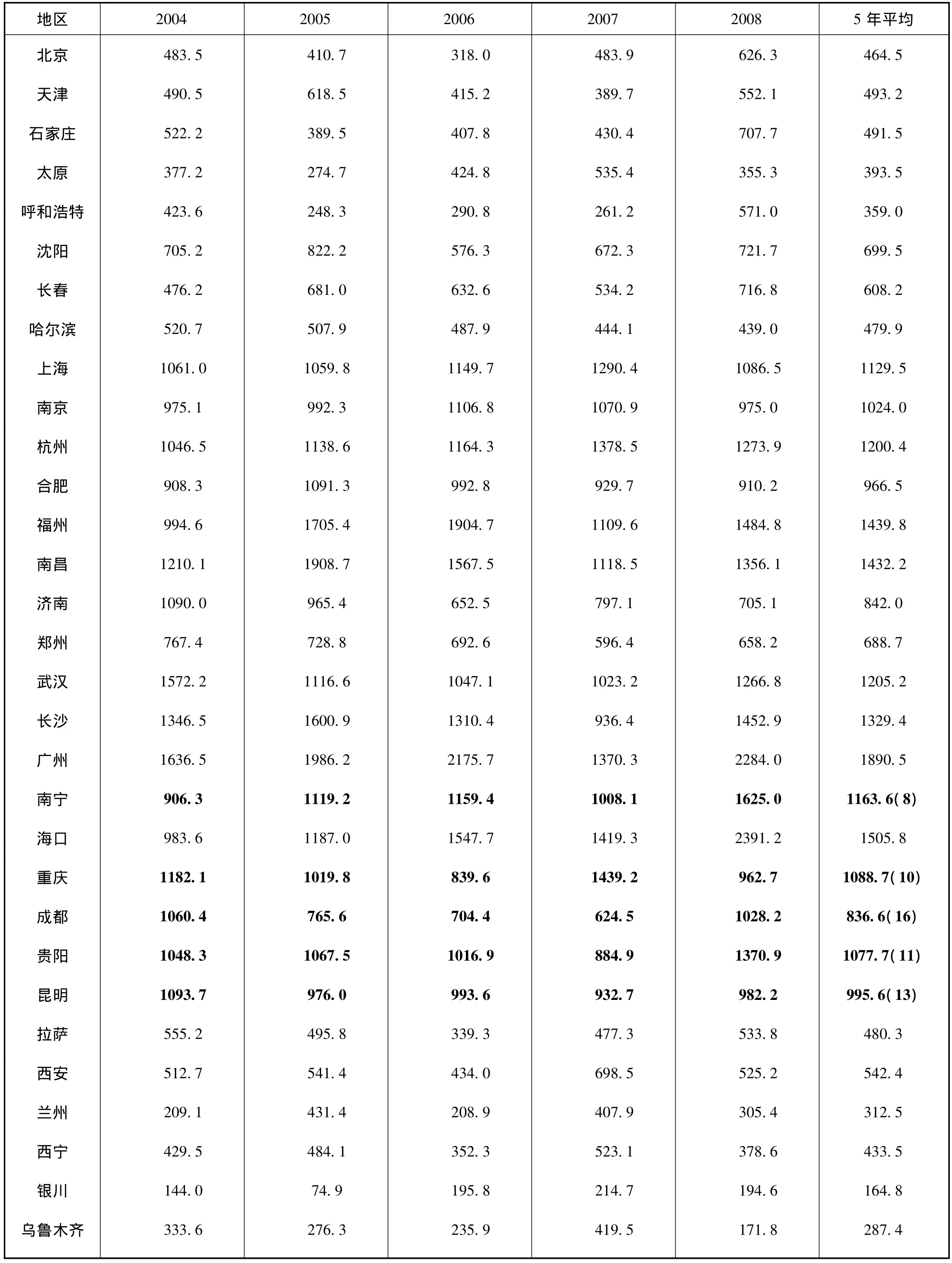

除了从存量的角度考察中国西南地区水资源禀赋,还可以从流量的角度来考察,即比较西南地区的降雨量水平。从理论上来说,用地区总降雨量将是一个准确反映降雨量水平的指标,但是,数据获取是非常困难的。官方能够提供的数据是全国主要城市年降雨量,从数据可获得性来说,选择主要城市年降雨量应该是个比较理想的指标。同时,为了防止某一固定年份的特殊性,我们选择近5年的平均值进行比较,结果见表4。

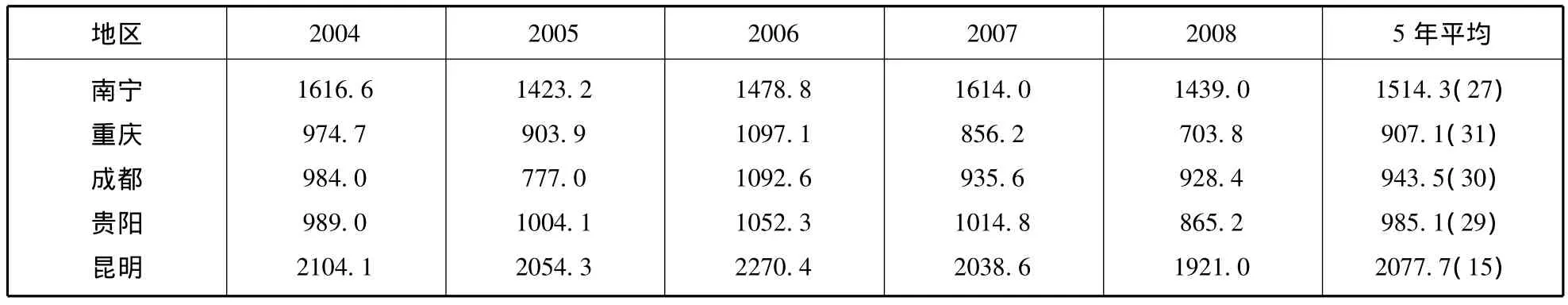

表4 中国西南地区近5年主要城市年降雨量及地位(2004-2008) 单位:毫米

从表4可以看出,广西省会南宁、重庆、四川省会成都、贵州省会贵阳和云南省会昆明近5年(2004-2008年)年平均降雨量在全国31省市中较为靠前,高于全国近5年平均降雨量水平839.6毫米。因此,从流量上来看,西南地区水资源也非常丰富。

考虑自然因素对旱灾的影响,不能不考虑蒸发量。而蒸发量最为主要的影响因素是日照时数。一般来说,日照时数越长,蒸发量越大。在降雨量一定的前提下,蒸发量越大势必会增加旱灾发生的概率。因此,考察区域日照水平有利于我们解释西南地区干旱。然而,与降雨量指标一样,我们也只能选择主要城市日照时数指标来反映某省的日照水平。同样,为了防止某一固定年份的特殊性,我们选择近5年的平均值进行比较,结果见表5。

表5 中国西南地区近5年主要城市日照时数及地位(2004-2008) 单位:小时

从表5来看,中国西南地区主要城市除了昆明以外,其它4个城市的日照时数均严重低于全国主要城市平均水平。在全国31个主要城市中近5年平均日照时数由高到低进行排序,广西的南宁市位于第27位,贵州的贵阳市排在29位,四川的成都市排在第30位,重庆市排在第31位。如此的排序说明了中国西南地区日照时数与其他省市比较严重短缺,至少在假定全国水利设施建设水平一样的情形下,仅从日照时数指标我们无法解释西南地区旱灾的发生。

根据前文的分析,中国西南地区的水资源具有如此特征:水资源总量丰富,且人均占有量位居全国其他省市前列;年降雨量明显高于东北及西北地区,位于全国其他省市前列;而日照时数与其他省市比较严重不足,致使水资源蒸发量非常有限。从经验上判断,中国西南地区与全国其他省市相比,是水资源较为丰富的地区,不利于旱灾的发生。因此,从自然因素的角度对近些年西南地区旱灾,尤其是2009年以来的水荒无法做出让人信服的解释。

四、人为因素与中国西南地区旱灾

旱灾发生最为直接的动因是自然气候异常,如干旱年多日照、少雨水或者持续长时间的晴朗天气。但是一个基本判断是,并非自然气候异常成为旱灾发生的所有原因。这是因为,人为因素在旱灾发生中也扮演着重要角色,至少从两个方向进行影响:一是由于人类的过度活动造成对生态环境的破坏,直接促使异常气候的形成;二是人类应对异常自然气候的措施不到位,“靠天吃饭”的程度较高。

(一)农田水利设施投资

中国自建国以来,为了应对8亿人的吃饭问题,国家高度重视农业生产,积极投资农田水利等基础设施建设。农村水利投资占农业基建投资比重,“二五”和“三五”期间曾分别占69.6%和65.1%,1980年以后,农业内部各业的投资比例作了适当调整,水利的比重有所下降,“六五”期间下降到52.0%,1988年下降到51.0%,主要增加了林业、农牧业和气象投资。1990年后,随着大型水利工程的开工建设,水利投资占农业基建投资比重快速攀升,到2000年,中央安排的水利投资约占农业基建投资的70%。总体上来看,改革开放以来,国家中央水利投资4238亿元,是改革开放前的16倍。但按水利部统计数据,1980-2008年农田水利投入只占水利基本建设平均比重的6%[9]。可见,农田水利实际投资在考虑购买力变化的情况下是显著下降的。

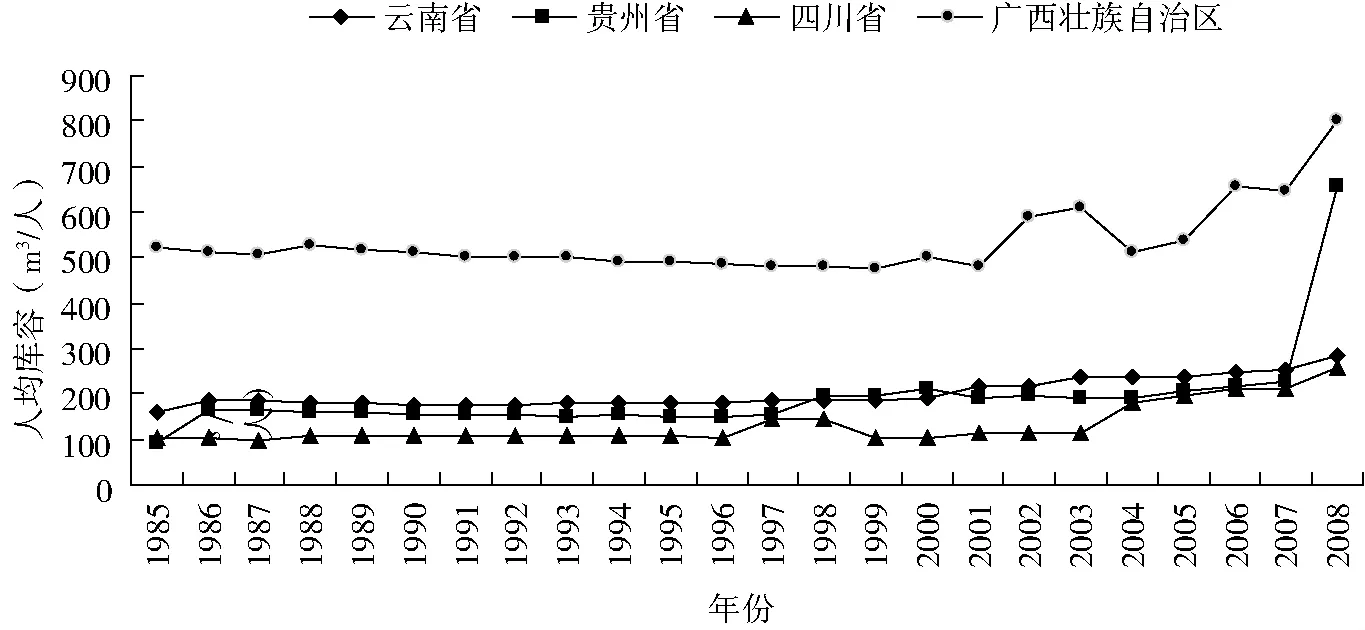

西南地区地形多以丘陵和山区为主,水利建设困难相对较大。一是按照国家投资政策,国家只对大型水库投资,且投资建造的水库主要是为城市配套而建。据云南省副省长孔垂柱核算,从1949年到1995年,国家投入云南省的水利投资共计3亿元。因此,即使国家投资建造了大型水库,在面对干旱时水库并不能发挥应有的作用;二是西南5省均划归为西部地区,而西部地区相对于东、中部地区来说,经济相对落后,地方财政和农村居民收入相对于其他省市来说都处于明显劣势,因此,非常不利于地方财政和农村居民投资农田水利设施建设;三是至1978年以来,农村普遍实行家庭联产承包责任制的农户分散经营,而农田水利设施往往具有较高的外部性,这也限制了农民自发投资农田水利的积极性。西南地区水利设施投资不足,主要体现在两个方面:一是水库投资建设严重滞后经济发展水平(见图1);二是农田小水利设施建设止步不前,农田可灌溉面积占总播种面积的比重增长非常缓慢(见图2)。

从图1可以看出,中国西南4省自1985年以来,人均水库容量长期保持平稳,而且除广西自治区以外,其他3省均明显低于1997年全国人均水库容量370.80m3/人。这至少表明在很长一段时间(1985-2007年)内,西南4省获取的各级财政资金对水库建设投资处于非常低的水平,因为新建水库仅维持了净新增人口在1985年的人均库容水平,而1985-2007年西南4省总人口年均增长率平均仅为0.9%左右,由此可以认为改革开放以来,中国西南地区水库建设投资严重不足,显著滞后于经济增长水平。但是值得肯定的一点是2008年西南4省人均库容都有明显提高,尤其是贵州省。但是由于图1反映的是库容,即水库设计时的容量,事实上,由于绝大部分水库建于20世纪50、60年代,年久失修,导致80%水库是病险库,实际存水量不足设计库容的20%左右[10]。因此,从实际水库储水量来看,人均拥有储水量至1985年以来是有明显下降的。

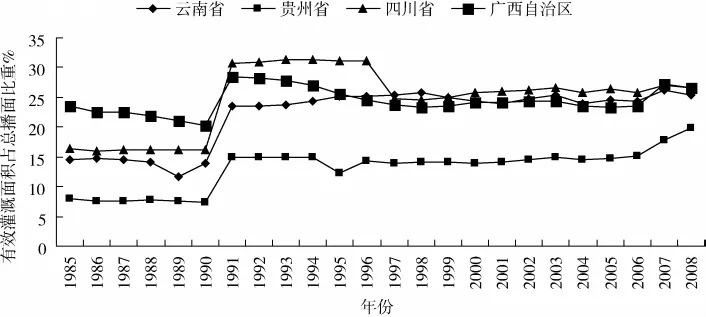

除了从水库建设情况反映西南地区水利投资变化,还可以从有效灌溉面积占总播种面积的比重变化情况来体现(见图2)。

图1 1985-2008年中国西南4省人均库容量变化

图2 1985-2008年中国西南5省有效灌溉面积占总播种面积比重变化

从图2可以看出,西南4省在1985-2008年期间,农田有效灌溉面积占总播种面积的比重不足35%,而且在20世纪中后期,该比重出现显著下降后保持着平稳态势。可能的解释是1978年以后,国家及对方对农田水利建设的投资增长缓慢,仍旧主要依赖改革前投资建设的农田水利设施,尤其是灌溉使用的沟渠,然后随着时间的推移,改革前建设的农田水利由于年久失修开始老化损坏,致使有效灌溉的绝对面积下降,从数据上来看,也几乎支撑这样的观点,云南省有效灌溉面积在1997年开始下降,贵州省从1996年出现明显的下降。其实从全国来看,情况也不容乐观。据水利部门的数据显示,目前全国18亿多亩耕地中,有灌溉条件的只有8.3亿多亩,虽然有效灌溉面积占总播种面积的比重高于西南地区同期水平,但仍旧有55%的耕地完全靠天吃饭;而水浇地中大部分灌溉标准不高,灌溉设施老化失修严重,真正旱涝保收的只有2亿多亩[11]。

(二)生态破坏严重

在从计划经济体制向社会主义市场经济体制转型过程中,地方GDP增长水平成为考核地方官员政绩的重要指标。传统的农业与现代的工业在创造GDP方面存在着显著的差别,选择走工业化道路成为无可争议的结果。中国西南地区地理位置比较特殊,是中国生态资源比较丰富的地区,同时也是我国自然生态比较脆弱的地区,在中国生态系统中发挥着生态屏障的重要作用。但是,随着西南地区工业化和城市化进程的加快,生态环境在不断恶化。

首先,西南地区采矿工业快速发展,主要是对森林和植被造成破坏,影响到水的生态涵养。据《科学时报》披露的数据显示:西南地区矿山企业星罗棋布,现有3万余个矿山企业,重要的矿企达300余个。矿山开采工程在占用土地的同时,对森林、草地等植被造成了毁灭性破坏。20世纪80年代以来,西南地区的水利水电、炸山修路和开矿等工程大量上马,由于水土保持及土地复垦工作不到位,项目的实施不仅损毁或破坏了原有的天然植被,加剧地表水土流失,产生的弃渣还破坏植被、掩埋农田、淤塞河道及水利工程并污染水源。据对云南省的调查,全省中型以上国有矿山占地总面积19733.2公顷,其中耕地1344.8公顷、林地1520.3公顷、草地2473.1公顷、其他土地14395公顷。矿山开采破坏了喀斯特岩溶地貌甚至生态水文地质结构,造成地下采空、地面塌陷或山体开裂,改变水流的路径,破坏水平衡。采矿疏干区导致地表及地下水位下降,有些地区甚至导致河水倒灌,加剧地表水向地下深层的渗漏。

其次,快速城市化加大了城市污染物的排放,从统计数据来看,2008年西南4省平均化城市化率为34.42%,比1985年的平均城市化率18.16%上升了16.26个百分点;而生活污水排放量(主要是城市生活污水排放)2008年西南4省年平均为78060.2万吨,是1985年年均排放量29403.5万吨的2.7倍。增长过快的生活污水排放导致湖泊淡水资源受到严重污染,如滇池已经全湖富营养化,2005年草海水质为劣Ⅴ类。主要入湖河道29条,水质大多为劣V类。可见,生活污染贡献最大,是流域污染物产生量增长的主要因素。

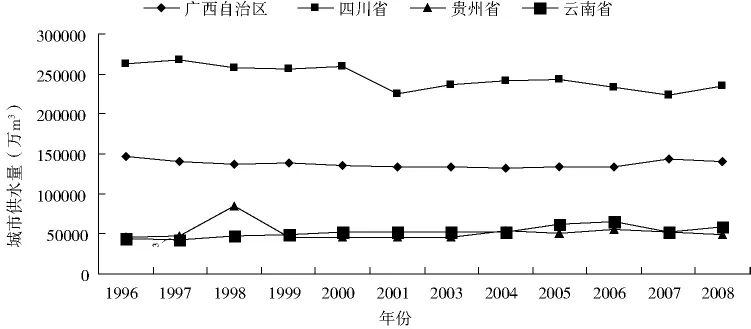

图3 1996-2008年西南4省城市供水量变化情况

(三)城市优先供水权

长期以来,中国实行的是城市优先供水办法,即在水资源紧缺的状况下,城市将优先获取水资源,其次才是提供农业生产用水。《中华人民共和国城市供水条例》就明确规定:“应当优先保证城市生活用水,统筹兼顾工业用水和其他各项建设用水。”各省市、自治区依照国家供水条例都相应出台了实施办法,如广西自治区2000年实施的《城市供水条例》明确规定:“优先保证城市生活用水,统筹兼顾工业用水和其他各项建设用水。”云南省城市供水条例实施办法也规定“水源分配应在优先满足城市人民生活用水的前提下,统筹安排工、农业生产和其他各项建设用水。”在城市具有优先供水权的情形下,水利设施投资,如引水工程、饮用水库建设等顺理成章成为投资的重点,这些投资对促进农村发展没有太大关系,反而由于城市用水的快速增长导致对农村用水的剥夺,尤其是在干旱年份体现得更为明显。从官方统计的城市供水总量数据(见图3),我们也可以发现,长期以来,优先城市供水政策无论是在旱年还是正常年,都保证了城市生活、生产用水。因此,在干旱年水资源量一定的情况下,城市优先供水直接加剧了农业干旱灾害程度。

五、经验分析

(一)研究假设

通过前文系统分析西南地区自然因素和人为因素对旱灾的影响,发现此次(2009年9月至2010年5月)西南地区旱灾不是近年来唯一的一次,只是最为严重的一次,而且旱灾的发生与自然因素和人为因素都存在着关系。因此,关心的问题是:如果仅是唯一的一次,那么归因于极端天气是完全可以接受的;但如果是最为严重的一次,那么是否可以归因为极端天气和人为因素的累积呢?为此,我们提出如下假设:中国西南地区水荒是受自然因素和人为因素共同影响,而且人为因素相对于自然因素来说,在西南地区水荒形成中发挥了更为重要的作用。

(二)数据来源及变量选择

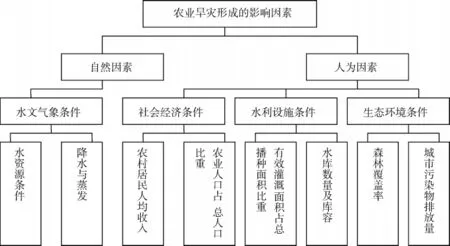

从理论上来说,旱灾形成的影响因素主要包括自然因素和人为因素(见图4)。自然因素主要指水文气象条件,人为因素则包括社会经济条件、水利设施条件和生态环境条件。具体来说,(1)水文气象条件主要包括:地表及地下水资源拥有量、降雨量和蒸发量等。如地区水资源的匮乏导致人均水资源占有量较少,则存量不足容易导致旱灾发生;同时,天晴少雨的自然气候会导致水资源的天然供给不足,亦即流量不足导致旱灾发生。

图4 农业旱灾形成的影响因素及主要指标

(2)社会经济条件主要包括农村人均居民收入和农业人口占总人口的比重等指标。农村人均居民收入对旱灾的影响可能存在两个方向,一是收入越高越会增加对农业的投资,包括水利投资;另一方面,农户收入越高,尤其是非农收入越多,其对农业的重视程度可能越低,水利投资会较少。农业人口占总人口的比重是表示城市偏向的变量,这是因为在中国,城市供水是享有优先权的,农村人口比例越大,城市偏向程度越高,农村抗灾能力越弱。(3)水利设施条件包括有效灌溉面积占总播种面积的比重和水库数量及库容等指标,可灌溉的面积比重越高,受旱灾程度越低;水库数量越多、有效库容越大,则应对旱灾的能力越强。(4)生态环境条件包括森林覆盖率、城市污染物排放量等指标,如果某地森林覆盖率越高,则当地涵养水源的能力越强;污染物排放越少,则可饮用和可用于灌溉的水会越多。

从前文的描述性分析和理论分析来看,影响西南地区旱灾形成的因素至少包括9个具体指标,但是我们面临着一些必须要解决的问题:一是9个指标之间是否存在多重共线性;二是指标数据的可得性;三是如果考虑较多的影响因素指标,能够获取的样本是否足够。因此,在模型设定之前,我们必须讨论清楚这三个问题。

从理论上来说,影响因素指标数据越细越有利于模型估计的可靠性,但是西南地区即使不考虑重庆市,剩下的4个省要找到市级数据也是非常困难的,主要原因是市级统计资料部分指标数据的缺失以及统计口径的异同。因此,我们以西南4省1985-2008年期间的数据作为经验分析。这些数据主要来自历年的《中国统计年鉴》、《中国水利年鉴》以及4个省的统计年鉴。数据获取情况见表6。

表6 指标数据获取情况一览表

从表6可以看出,从数据获取情况判断,能够选择纳入模型的自变量包括降水量(x1)、蒸发量(x2)、农村居民人均收入(x3)、农业人口占总人口比重(x4)、有效灌溉面积占总播种面积比重(x5)、水库数量及库容(x6)和城市污染物排放量(x7)等。从样本数量来看,1985-2008年共24年的4个省共计96个有效样本数据。被解释变量选择旱灾成灾率,这是因为旱灾成灾率是旱灾的直接结果,也最能反映旱灾实际造成的破坏力。

尽管从理论上推断农村居民人均收入及城市污染物排放量等对旱灾产生间接影响,但由于我国居民收入类数据具有显著的时间递增特征,且波动幅度较小,而城市污染物排放量的影响对水质的影响将是累积性的,难以用线性模型描述,且本文尚未寻找到较好的替代变量,因此模型先假定这些因素的影响可被忽略。有效灌溉面积占总播种面积比重和水库数量及库容的相关性也较高,可认为两者在模型中具有一定的替代性。因此拟不考虑把x2、x3、x5与x7作为解释变量。这意味着,x1、x4与x6成为本文要考察的影响旱灾发生的主要因素。

(三)模型构建及实证检验

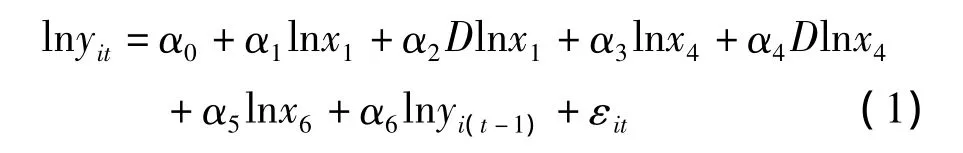

通过前文的讨论分析,构建的基本估计方程式如下:

(1)式中,i指某省,t指某年,yit指旱灾成灾率,D是旱灾年虚拟变量(即重灾及以上年份为1,其它年份为0),yit-1是滞后的旱灾成灾率,εit为随机扰动项。Dlnxi表示自变量i在正常年份和旱灾年份对旱灾成灾率的不同影响。而lnyit-1为滞后一期的旱灾成灾率,用于考察人类在遭灾后的学习成果,即我们认为在发生旱灾的时期刚过之后,旱灾成灾率要比正常环境下低,因为人类经历一次大的旱灾后,会积累抗灾经验。从经验上判断,α1、α2、α5、α6应小于零,α3、α4大于 0。

一般来说,使用面板数据进行回归分析时,都需要用Hausman检验个体效应变量系数的显著性或是个体变量系数与回归残差的相关性,以便于判断到底应该采用固定效应模型还是随机效应模型。由于使用Eviews软件估计随机效应模型,要求截面数量大于回归系数的数量,而这里只有四个省份,因此不能做随机效应模型,进而也不能使用Hausman检验。另外,针对四个省的宏观数据,我们有理由相信各省个体差异与不考虑个体差异时估计出的残差具有相关性,因此这里采用了省固定效应模型。

采用最小二乘法对方程进行估计,估计结果见表8。

从回归结果来看,人均库容变量影响非常显著,但较多变量影响都不显著,主要原因可能是:一是由于收集市级及以下层级的数据难度非常大,样本数据主要是基于省级层面的,导致变量中的数据只能有限反映受灾情况和成因之间的关系。例如自然灾害解释变量的数据可能是某省局部重灾和局部无灾情况抵消后的数据,但被解释变量(成灾比例)则是该省各地受灾情况的累加。二是由于数据的面板较小,只有4个省份,而面板数据回归结果是建立在大样本渐进理论基础上的,而目前针对n较小的面板数据尚未找到其他更合适的回归方法。

为了验证模型得出的对人均库容变量影响的回归结果的稳健性,这里将以上模型中的不显著变量剔出后再次进行了回归,发现lnx6的系数及显著性变化并不明显,由此可以证实估计结果基本可信。从模型回归结果看,(1)降雨量及城市偏向变量的影响方向与预期不符。问题可能源自本文选择的降雨量是全年总降雨量,忽略了在主产农作物缺水季节及其他季节降雨量的差异,如2010年我国各省降雨量来看,1-5月多地缺雨,但进入雨季后又会发生洪涝灾害,因此,有些年份虽然旱灾率很高,但全年总降雨量也较大。重灾与降雨量的关系也没有格外显著。(2)城市偏向变量系数并不显著,即农村人口比重与旱灾的发生率并不明显相关,但从虚拟变量与城市偏向的乘积来看,旱灾年份时,农村人口比重对成灾率有正向作用,可以间接说明城市偏向的发展政策对农业重旱会有累积作用,并在重旱灾年突出表现出来。(3)人均库容变量对旱灾发生率的影响非常显著,弹性达到0.89,即每将人均库容提高一个百分点,旱灾发生率可能降低0.89个百分点。这一结果证实了进行水利设施投资对降低旱灾发生率具有明显效果,政策含义明显。

表8 模型估计结果

六、结论与讨论

本文旨在考察西南地区旱灾发生程度的影响因素,并区分出自然因素与人为因素对旱灾影响的相对重要性。基于描述性分析和模型回归分析,主要结论包括以下4点:

(1)西南地区水资源非常丰富。从自然资源角度来看,中国西南地区与全国其他省市相比,是水资源较为丰富的地区,不利于旱灾的发生。西南地区的水资源总量丰富,人均占有量位居全国前列;年降雨量明显高于东北及西北地区,位于全国其他省市前列;而日照时数与其他省市比较严重不足,致使水资源蒸发量非常有限。

(2)西南地区水利设施建设较为滞后,人均水库容量低于全国平均水平。改革开放以来,中国西南地区水库建设投资严重不足,显著滞后于经济增长水平。主要体现在农田小水利设施建设止步不前,农田可灌溉面积占总播种面积的比重增长非常缓慢,水库的实际存水量不足等。西南4省自1985年以来,人均水库容量长期保持平稳,而且除广西自治区以外,其他3省均明显低于1997年全国人均水库容量370.80m3/人。

(3)农村可用水资源总量及质量的下降也是导致农业旱灾发生频度及程度加重的主要原因。尽管西南地区水资源存量水平较高,但保证城市优先供水权及投资政策的城市偏向等均使得农村可用水资源总量不稳定,雨多则涝、雨少则旱;第二产业中采矿业比重较大及城市工业的发展都使得西南地区农村山区植被覆盖面积相对下降,而处于城市美化发展的需要使得农村多成为了废水、废物的排放点,影响了水质。

(4)人为因素相对于自然因素对西南地区水荒的影响更大。对相关影响因素进行固定效应模型回归分析发现,反映水利设施投资的人均库容变量对旱灾发生程度具有显著影响。其政策含义是加大水利设施投资可提高应对降雨量减少的自然影响,进而降低旱灾的发生程度。

附表1 中国西南地区水资源禀赋一览表(2008)

附表2 中国西南地区近5年主要城市年降雨量及地位(2004-2008)

附表3 中国西南地区近5年主要城市日照时数及地位(2004-2008) 单位:小时

[1]专家称西南旱灾并非“人祸”所致 系因气候变化[EB].北 方 网 (http://www.enorth.com.cn)2010-03-27.

[2]张世法等.中国历史干旱(1949-2000)[M].河海大学出版社,2008.

[3]FAO.Poverty Reduction and Irrigated Agriculture[R].1999,Issue Paper No.1.

[4]Sinha A.Natural Disaster Management in India,A Country Report from Member Countries(Asian Disaster Reduction Center[EB]:Kobe,Japan,1999),http://www.adrc.or.jp.

[5]Sushil Pandey et al.Coping with Drought in Rice Farming in Asia:Insights from A Cross-Country Comparative Study[J].Agricultural Economics,2007,(12):213-224.

[6]Wilhite DA,Glantz M H.Understanding the Drought Phenomenon:the Role of Definitions[J].Water International,1985,(3):111-120.

[7]Eva Iglesias et al.Evaluation of Drought Management in Irrigated Areas[J].AgriculturalEconomics,2003(29):211-229.

[8]David Adamson et al.Declining Inflows and More Frequent Droughts in the Murray-Darling Basin:Climate Change,Impacts and Adaptation[J].the Australian Journal of Agricultural and Resource Economics,2009,(53):345-366.

[9]朱建军.兴修农田水利工程刻不容缓[EB].中国网,2010-07-03.

[10]时寒冰.旱灾真相实地调查[EB].凤凰网(http://blog.ifeng.com/article/4907788.html)2010-04-13.

[11]施维,江娜.农田水利:修好建好还要用好管好[N].农民日报,2010-03-10.

--западе Китая