广州珠江后航道港口码头工业遗产的保护与再利用*

杨希文

(广州大学建筑与城市规划学院,广东 广州 510006)

1 珠江后航道港口码头工业遗产的背景

广州港作为世界重要港口的历史可追溯至2000多年前,是古代海上丝绸之路的发源地,也曾是近代中国对外贸易的唯一口岸。

珠江后航道港口码头工业遗产完整地保留了近代对外商贸风貌,展现了近代商贸在广州发展的脉络,成为研究当时广州乃至华南航运和经济的重要依据,具有极高的历史价值、文化价值、艺术价值和经济价值。因此,保护和利用好这些工业遗产对于保护历史遗迹、传承历史文脉、丰富城市文化、提升城市魅力具有十分重要的意义。

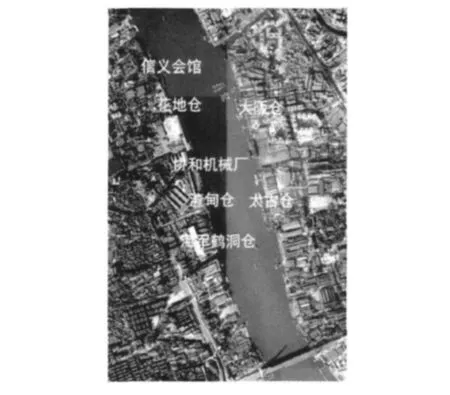

(1)历史价值。珠江后航道港口码头区内既有随着近代港口轮船运输业的发展而形成的码头仓库区,又有建国初期到上世纪80年代为广州工业发展而建设的工业区,浓缩了广州从外商夷馆十三行到今天两百多年的工业发展历史,是广州近现代工业发展的重要见证。在珠江后航道两岸分布着广州乃至华南地区保存较完整的港口码头建筑群落遗存,2008年该地区的花地仓等7个遗址被列入广州市文物保护单位[1],如图1所示。包括太古仓码头(建于1927年),大阪仓码头(建于1930年),协和机器厂(建于1911年,是广州最早的近代民族工业旧址),花地仓、渣甸仓(建于1913年)和信义会馆(建于1960年,苏式厂房)。这些遗址均具有很高的历史价值。

图1 工业建筑遗产分布图Fig.1 Allocation plan of industrial architectural heritage

(2)科学技术价值。这些遗址无论在规模、技术、设计水平和还是在施工质量上,己经达到当时的国际先进水平,如太古仓码头仓库采用了当时先进的三角形轻钢桁架和钢柱结构。这对研究我国的建筑史和科技史提供了丰富的案例。

(3)文化价值。作为当时中西文化交融的中心,珠江后航道工业遗产所具有的文化价值是不言而喻的。珠江后航道港口码头工业遗产中拥有堪称广州近代民族工业缩影的协同和机器制造局,以及大量建国初期建造的仓库、厂房等[2]。集中体现了十三行文化和广州内港区码头文化的内涵。

(4)艺术价值。工业遗产的建筑、构筑物及大型设施设备体现了某一历史时期建筑艺术发展的特征,其形式、体量、材料等方面表现出来的艺术表现力、感染力,具有工程美学、机械美学及后现代美学的审美价值。

(5)经济价值。从功能的视角,这些遗产在当前的社会经济发展中,仍然能够发挥作用,具有经济价值。工业建筑往往具有大跨度、大空间、高层高的特点,其建筑内部空间具有使用的灵活性;对工业建筑进行改造比新建可省去主体结构及部分可利用基础设施的建设成本,而且建设周期较短,为工业建筑的保护与再利用提供了有利的条件。

2 珠江后航道港口码头工业遗产整体性保护与再利用策略

珠江后航道的工业遗产应坚持保护与再利用并重,采用整体保护的策略,将孤立的、点式的工业遗产化零为整,系统、整体地去看待工业遗产,构建珠江后航道的工业遗产“文化创意廊道”体系。

2.1 工业遗产整体性保护策略

珠江后航道的工业遗产集中体现了十三行文化和广州内港区码头文化的内涵,是广州近代工业遗产不可缺少的一部分,对待这些非物质文化应采取积极保留的态度,强化历史场所的完整性和真实性,丰富城市文化内涵。

在研究整体性保护策略时,应建立整体框架,以规划的形式建立近代工业遗址保护区,采用先保护,后利用;先规划,再开发的策略[3]。建立起四级保护体系,即“历史文化街区(保护区)—文物保护单位—优秀历史建筑—特色历史环境”,将承载着特定历史价值的空间场所和环境纳入其中,加强对非文物类建筑及非建筑类物质空间环境的保护与控制。

应实行2个保护区层次,一级保护区沿珠江码头仓库保护区,主要是沿江码头及保护完好并且具有很高价值的仓库所形成的范围,二级保护区围绕工业遗产建筑风貌保护区。

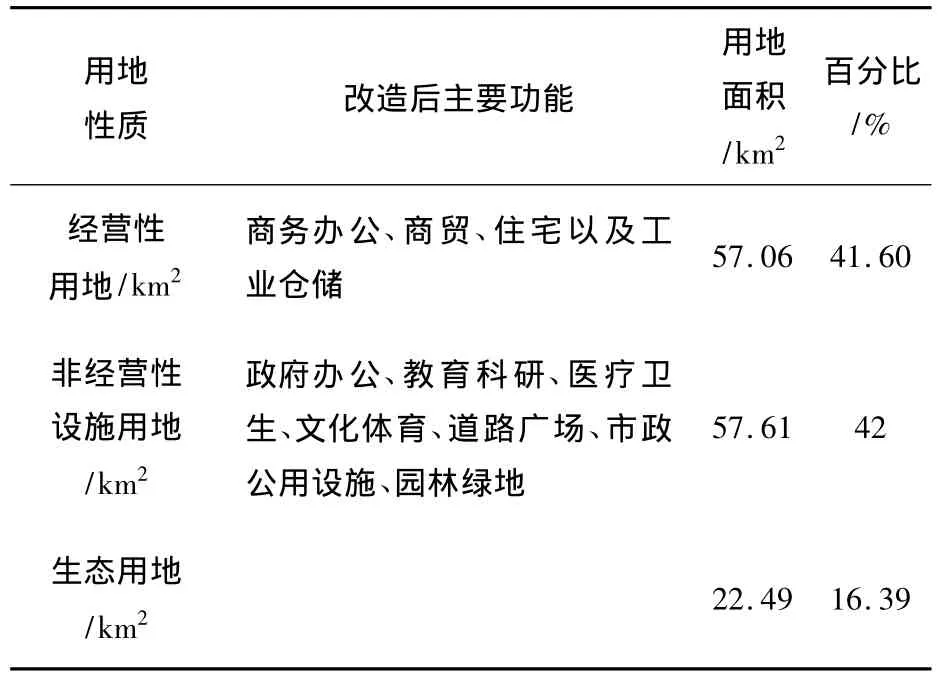

2.2 工业遗产融入城市产业规划体系

在广州市建设创新型城市的背景下,“退二进三”成为了城市建设特别是旧城更新改造的重要主题。在《广州市旧厂房改造专项规划 (2010-2020)》中,广州市把旧厂房用地划分为经营性用地、非经营性用地和非建设用地(生态用地)三大类,如表1所示,促使城市社会经济进入产业布局、类型、结构的重构和转型的实质性实施阶段。

表1 广州市旧厂房用地划分平衡表(2010-2020)Table 1 The old workshop site division balance sheet of Guangzhou City(in 2010-2020)

在研究再利用策略时,应将珠江后航道港口码头工业遗产的利用纳入城市产业规划,在城市“退二进三”的功能置换中,统一规划,全面升级。对该区域的历史文化资源进行科学地梳理和归类,在产业层面上对其进行科学划分,综合利用和系统开发,通过调整土地利用,整合珠江两岸滨水区功能、秩序、文脉。

在旧城更新建设中,必须“遵循城市发展固有规律,以新替旧,从有机更新走向新的有机秩序”,根据城市发展和更新的内容和要求,采用适当规模、合适的尺度,使城市的每一个地段的发展都达到相对完整的程度。

2.3 工业遗产融入城市功能空间体系

通过创造充满活力的商业、文化、休闲娱乐及营造城市的公共开放空间来发挥工业滨水区的独特魅力。应对工业遗产周边的城市环境进行业态调研,对周边建筑功能、公共设施、交通等条件进行分析,确定工业遗产改造在城市空间中的地位,最大限度的使改造后的功能和现有功能互补,创造最大的社会和经济价值,将保护区融入更大范围的城市布局结构,调整为展示、商业、休闲、娱乐、办公和居住等综合性功能,有效优化后航道两岸地区的城市功能,集历史保护、旧城更新与生态维护于一体的城市滨水文化景观区,实现历史与现代、建筑与文化、功能与品质的交相辉映。

构筑“工业遗产”背景的文化创意廊道,重塑滨江整体形象,沿珠江岸线进行分区赋予其不同的内容,以形成串联式的主题空间序列[4]。如太古仓、渣甸仓为港口码头历史展示区;大阪仓、花地仓为公共文化体验区;信义会馆、185为文化艺术创意区等功能节点(图2),南北贯穿的滨江步行系统,形成以文化展示、公共体验、观光旅游、时尚消费于一体的创意产业集中地。利用仓库、码头、河道、江岸及绿化植被等元素重组构成不同的城市开放空间,塑造具有强烈标志性和感染力的场景。

2.4 工业遗产融入城市景观体系

珠江后航道工业遗产既是广州近代工业贸易史与港口发展史的见证区域,也是珠江两岸滨水景观区,工业遗产应融入到城市景观及公共游憩空间体系中。

珠江后航道规划保护区内的空间应以低密度、高开敞度为主,通过梳理珠江河流水系和沿岸开敞空间的结构,不断改善其外围地段的城市基础设施和物质环境条件,通过河道空间和岸线视线分析,设立标志性建筑,通过城市设计控制,达到沿岸景观的和谐统一,重塑广州珠江历史码头岸线。

城市工业遗产具有重要的市民属性,是市民共有的精神文化财产和共同享有的空间,对工业遗产的特色建筑物、构筑物、宗教场所等元素形成具有特殊的媒介的场所,将其融入到城市公共游憩空间系统与城市的其他公共游憩空间,实现空间上的整合,使工业遗产的孤立存在走向城市空间的网络联动。

图2 功能分区规划图Fig.2 Planning chart of function division

2.5 工业遗产性能权重及评价

国内对工业遗产的评价多于在价值观层面上探讨,定性描述居多,因此,迫切需要具有可操性的量化评价结果作为最终评价其遗产价值的依据,确定适合的价值因子,准确、全面反映工业遗产的价值内涵,是构建珠江后航道港口码头工业遗产价值评价体系的首要环节。工业遗产评价权重应当经过主管部门和专家组严格讨论,得出不同级别工业遗产价值的背景分值,确定工业遗产价值级别的分数线和分数段,对工业遗产进行分级保护。本文通过问卷、专家咨询对珠江后航道3个典型的工业遗产价值做出性能权重及评价,仅用于对案例的分析探讨(表2),由上述建立的价值评价体系得出:太古仓83分,大阪仓82分,信义会馆72分,太古仓、大阪仓属于较高价值的城市工业遗产,信义会馆属于一般价值的城市工业建筑,这与广州市第7批文物重点对象中:保护芳村分区和海珠分区鹤洞大桥附近的珠江沿岸的旧工厂、旧仓库等旧址遗址,其中包含太古仓旧址、大阪仓旧址情况较符合。但对工业遗产的价值判断是多方面的,如对其现状、保护和再利用价值的评价,旅游价值的评价等,不能一概而论[5]。

表2 太古仓、大阪仓和信义会馆工业遗产价值评估表Table 2 The industrial legacy value assessment form of Taigu Storehouse,Osaka Storehouse and Xinyi Guildhall

3 珠江后航道工业遗产的典型区域的个案研究

3.1 港口历史展示区—太古仓、渣甸仓

太古仓位于珠江后航道东段的东岸,是广州近现代对外贸易和港口运输历史的重要遗迹,也是民国时期外资进入广州港口运输及仓储行业的历史见证,更是中国海上丝绸之路历史文化延续的遗址之一。太古仓码头历经70多年的历史变革,曾经拥有东南亚、香港、海南和北方沿海的航线并且成为当时广州港的枢纽码头,具有较完善的历史环境、事件及建筑的整体环境风貌,太古仓的保护不仅要保护物质形体,还要保护历史文化内涵(图3)。

图3 太古仓总平面布置图及改造前后对比Fig.3 General layout of Taogu Storehouse and its comparison chart before and after reform

(1)功能转型定位。为集对外商贸和港口运输历史展览馆、博物馆、市民休闲、观光娱乐及餐饮商业为一体的历史展示区和新型体验式商业文化景区,打造出一个既能承载广州近代码头工业文明,又能注入新的文化和城市生活内容的“城市客厅”。

(2)建筑、构筑物的保护。保护原有的仓库码头建(构)筑物的形式和外观,太古仓建筑造型简洁,主立面呈圆形,方形门窗,横向的遮阳板适应岭南的气候,屋顶支撑是三角形轻钢桁架和轻钢木混合桁架结构,同时还运用了铸铁柱结构技术,至今屋架结构保持良好,营造出独特的近代工业建筑符号及室内空间环境。太古仓码头规划区内储水塔非常醒目,在实践中,维持建筑特色风貌,对外表皮材料进行修缮维护,使其成为太古仓标志性构筑物。

(3)维持工业遗产地的场所感。3个“丁”字码头是太古仓重要的历史见证物之一,它与仓库所形成的江岸景观应给予严格的保护,在保留原有码头区的完整性、真实性的基础上,保存码头及其江岸景观作为临时公共活动场所或者沿用其码头的功能如:游艇码头,保留人们对太古仓的记忆和维持太古仓码头的场所感,场地内抛锚用的船栓、墙上的文字和郁郁葱葱古老的榕树是珍贵的人文及自然景观要素,保护这些元素及维护古树花木的自然生长状况,能使太古仓码头更有历史感和纪念性氛围[6]。

3.2 公共文化体验区—大阪仓、及花地仓码头

3.2.1 大阪仓

大阪仓位于珠江后航道西段的东岸及广州市海珠区革新路地段,原属日商大阪株式会社,建于1930-1934年间,大阪仓是广州近现代对外贸易和港口运输的重要遗迹,是民国时期外资进入广州港口运输及仓储行业的历史见证,也是抗日战争前后日本在华南地区进行商贸经济活动的建筑遗留,如图4所示。

图4 大阪仓、花地仓总平面布置图及改造意向图Fig.4 Intentional reforming chart of Osaka Storehouse and Huadi Storehouse

(1)规划策略。在保留原有码头区的完整性、真实性的基础上,通过重新设计和建设码头区域环境,修缮维护、改造利用大阪仓的仓库建筑,注入新的市民文娱及体育活动内容,重构珠江滨水开放空间,形成既能承载广州近代码头工业文明,又能体现休闲时尚的滨水文化活动区[7]。

(2)功能定位。周边地段主要以居住功能为主,地段的社区活动场所远远不能满足要求,对建筑物进行功能置换,原有的仓库主体建筑作为休闲健身和其他体育活动的场所,日式俱乐部小洋楼可改造利用为体育活动配套服务的餐饮、休闲、商业等功能,保留原有风味的仓库,进行室内改造,既体现其历史内涵,又注入新的文化和城市生活内容。

(3)外部空间与景观。大阪仓遥望白鹅潭,与芳村酒吧街、信义会馆隔江遥相呼应,是广州市珠江沿线重要滨水地区和景观节点之一。应保持原有工业建筑的风味,更换和加固结构构件,将新旧部分完美结合,结合滨江岸线整治工程新建滨江规划道路和滨江绿化带,为市民提供开敞优美的滨江环境。保留及整治绿化植被,合理规划和设计交通道路,建设绿荫停车场,提高大阪仓码头区的可达性。

3.2.2 花地仓

花地仓位于珠江后航道西段的西岸芳村大始建于清光绪三十二年(1906年)。原是壳牌石油的2家母公司荷兰皇家与英国壳牌的运输组公司的储油库、码头。花地仓最有特色的是圆柱形金属储油罐,应当保留与修缮,另有办公楼2幢、旧仓库3幢及临江码头,通过码头岸线的景观整治,为城市居民提供休闲运动的场所,维持工业遗产地的场所感[8]。

3.3 文化艺术创意区—广州信义会馆

广州信义国际会馆位于珠江后航道西段的西岸芳村白鹅潭畔,原为广东省水电水利施工公司废置的60年代仓库和厂房,是上世纪60年代的苏式厂房区,场地中百年榕树、临江木栈桥、宽阔的白鹅潭水面与西关人文景观融为一体[9],具有独特优美的自然环境和浓厚的文化积淀(图5)。

图5 信义国际鸟瞰图Fig.5 Xinyi international aeroview

(1)功能置换定位。在传统中融入新的形式和功能,成为艺术家的工作室、画廊、酒吧、多功能展示厅、商务中心,更新模式改为文化创意设计中心及酒店公寓,创造良好的艺术氛围[10]。

(2)建筑立面、道路铺地改造。整体设计保留了厂房的基本结构,仓库和车间在保留了自己的“旧貌”之后,对屋子的门窗、墙面与诸多细节进行现代主义风格重建。在立面外墙保留了原有的红砖,采用水泥或青砖、红砖,窗户变成金属框玻璃面,与墙面相呼应,两扇大门都是用旧枕木做成,铺设地面在保持原有风格的同时加上了一些现代元素,通过保护规划与建筑改造,形成了一种全新的建筑模式和风格(图 6)[11]。

图6 信义会馆改造前后对比图Fig.6 Xinyi Guide Hall's comparison chart before and after reforming

(3)外部空间与景观。在外部空间环境的整合与共生上,利用沿江空地结合绿化布置室外休闲活动场所场地,采用青砖及废旧的枕木铺设庭院地面,会馆结合特色的创意、服务空间设置了一系列室外休闲空间,点缀以绿化、座椅、灯柱等小品,历史与现代相融共生,令人流连忘返。

4 结语

(1)珠江后航道港口码头工业遗产见证了中国工业化时代的进程,具有极高的历史价值、科学技术价值、文化价值、艺术价值和经济价值。通过对工业遗产的保护和再利用,可全面提升珠江两岸的历史文化价值和环境品质,在新的城市景观里延续工业文化记忆。

(2)在中国特定的城市化历史背景下工业遗产的保护与再利用,应坚持整体性保护的策略,构建理论框架,采取分级保护体系,实行2个保护区层次。对工业遗产开展调查考证,探讨其价值标准、评价体系。

(3)应坚持区别开发的原则,促使工业遗产融入城市产业规划体系,融入城市功能空间体系,融入城市景观体系。

[1]周红波,姚 浩,冯 鑫.基于价值工程的既有工业建筑改造技术经济评价研究[J].建筑经济,2008(1):56-58.ZHOU Hong-bo,YAO Hao,FENG Xin.The research of techno-economic evaluation on existing industry building renovation based on value engineering[J].Construction Economy,2008(1):56 -58.

[2]李蕾蕾.逆工业化与工业遗产旅游开发:德国鲁尔区的实践过程与开发模式[J].世界地理研究,2002,11(3):57-65.LI Lei-lei.De-industrialization anddevelopment of industrial heritage tourism:the actual processand development model of Ruhr in Germany[J].World Regional Studies,2002,11(3):57 -65.

[3]王 霖,张 苒,李慧蓉.城市设计中的历史文化保护策略与设计手法探索[J].规划师,2010,26(7).WANG Lin,ZHANG Ran,LI Hui-rong.Urban design methods and strategies for historic preservation:Guangzhou baietan area urban design[J].Planners,2010,26(7).

[4]郑时龄.上海城市的更新与改造[M].上海:同济大学出版社,1996.ZHENG Shi-lin.Update and reform of Shanghai city[M].Shanghai:Tongji University Press,1996.

[5]杨宏烈.广州工业文化遗产保护方略[J].城市问题,2008,158(10):43 -46,64.YANG Hong-lie.On the strategy of the protection of the industrial heritage of guangzhou[J].Urban Problems,2008,158(10):43 -46,64.

[6]张毅杉,夏 健.融入城市公共游憩空间系统的城市工业遗产的保护与再利用[J].工业建筑,2008,38(4):27-30,49.ZHANG Yi-shan,XIA Jian.The protection and reuse of urban industrial heritage by integrating into public recreation spaces system[J].Industrial Construction,2008,38(4):27 -30,49.

[7]朱文一,赵建彤.启新记忆——唐山启新水泥厂工业遗存保护更新设计研究[J].建筑学报,2010,26(12):33-37.ZHU Wen-yi,ZHAO Jian-tong.Qixin memory——Protection and update design and research of tangshan Qixin cement plant’s industrial remains[J].Architectural Journal,2010,26(12):33 -37.

[8]韩福文,佟玉权,张 丽.东北地区工业遗产旅游价值评价——以大连市近现代工业遗产为例[J].城市发展研究,2010,17(5):114 -119.HAN Fu-wen,TONG Yu-quan,ZHANG Li.Tourism value evaluation of northeast industrial heritage——Dalian modern industrial heritage being examplified[J].Urban Studies,2010,17(5):114 -119.

[9]刘伯英,李 匡.北京工业遗产评价办法初探[J].建筑学报,2008(12):10-13.LIU Bo-ying,LI Kuang.Explore the industrial legacy evaluation approach in Beijing[J].Architectural Journal,2008(12):10-13.

[10]Niall Kirkwood.Manufactured sites:Rethinking the postindustrial landscape[M].Spon Press,2001.

[11]Weilacher U.7Between landscape architecture and land art[M].Birkhauser- Publishers for Architecture,1999.