黄河中上游能源化工区重点产业发展战略土地资源承载力评价

黄丽华,王亚男,韩 笑

环境保护部环境发展中心,北京 100029

黄河中上游能源化工区重点产业发展战略土地资源承载力评价

黄丽华,王亚男,韩 笑

环境保护部环境发展中心,北京 100029

结合黄河中上游能源化工区重点产业发展战略土地资源影响特点,探索了战略环评土地资源承载力评价方法和思路.以土地资源优势、劣势、机会和威胁(SWOT)分析和主成分分析(PCA)为研究手段,构建了涵括土地资源生态属性、经济属性及社会属性的土地资源综合承载力评价指标体系,研究了重点产业战略实施前后土地资源综合承载力空间变化,深入剖析了重点产业发展战略的环境合理性.结果表明:黄河中上游能源化工区重点产业战略实施后,能源重化工产业重点布局、大规模发展区域综合土地资源承载力指数较现状降低10%以上,而非重点发展区域土地资源综合承载力有所提升,因此,重点产业发展中必须结合土地资源承载力现状,合理调整产业发展布局.

战略环评;土地资源;综合承载力;SWOT分析;主成分分析

Abstract:This paper researched the methods and principles of land resources carrying capacity assessment in strategic environmental assessment by considering the impact characteristics of applying the energy and heavy chem ical key industries development strategy to the upper and midd le reaches of the Yellow River.By applying SWOT and principal component analysis to land resources,this paper established an evaluation index system for land resources comprehensive carrying capacity which covers the ecological,economic and social attributes of land resources;investigated the spatial change of land resources comprehensive carrying capacity occurring after the enforcement of key industries development strategy;and,demonstrated the rationality of key industries development strategy in consideration of environmental conservation.The results indicated that after the enforcement of key industries development strategy in the energy and chemical industrial zones in the upper and middle reaches of the Yellow River,the composite index of land resources carrying capacity decreased by more than ten percent in major development areas of energy and heavy chemical industries,while it slightly increased in non-major areas.Therefore,industrial development layout should be adjusted and reasonably combined with existing land resources carrying capacity in the development of key industries.

Keywords:strategic environmental assessment;land resources;comprehensive carrying capacity;SWOT analysis;principal component analysis

传统土地资源承载力单纯以土地自然生态承 载力为评价内容,其主要指在一定生产条件和生活水平下,土地资源的生产能力及所承载人口的限度[1-4].近年来,国内土地资源承载力评价已从土地自然生态承载力逐步向土地综合承载力深入[2,5-6],研究领域涉及土地资源生产潜力评价[4]、土地生态适宜性评价[7-11]、土地资源经济评价[12-13]和土地资源可持续利用评价[14-17],但其理论、方法仍不够全面[1,13,18],且应用研究领域多集中于土地利用规划和城市总体规划等方面[19].战略环评土地资源承载力评价思路、方法和理论研究仍处于起步阶段.笔者以黄河中上游能源化工区重点产业发展战略环评项目为契机,初步研究了战略环评土地资源承载力评价思路、方法和理论,以期丰富土地资源综合承载力内涵,拓展土地资源综合承载力评价应用领域.

1 研究区概况

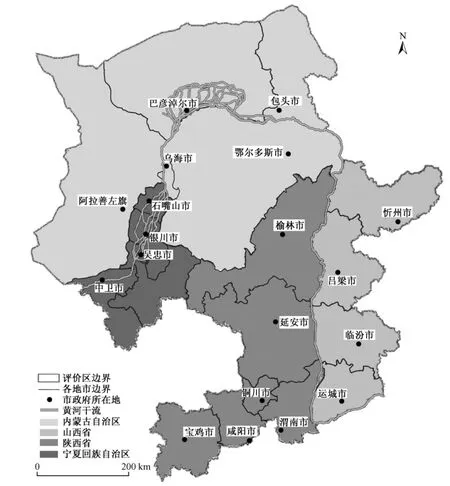

图1 研究区范围Fig.1 Study zone

为充分体现重点产业战略环境影响的复杂性、跨区域性和多层次性特点,黄河中上游能源化工区(以下简称“研究区”)土地资源承载力研究范围涵盖了重点产业战略直接和间接影响区域,包括内蒙古自治区、宁夏回族自治区、陕西省和山西省的19个地市,面积约52×104km2(见图1).研究区跨半湿润、半干旱和干旱气候,土地生境脆弱,不但干旱缺水,而且土地退化明显,土地沙化、土壤盐渍化和水土流失等生态环境问题突出,是提高土地资源综合承载力的限制因素.研究区煤炭资源富集,是我国依赖资源推动经济增长的典型区域,依托现有的煤炭、煤化工和能源电力等产业发展,其产业发展战略将以“能源重化工”为重点产业,“一体四翼”为重点产业发展格局,即以河套内新兴产业区(包括鄂尔多斯市和榆林市等)为“一体”,重点布局国家级能源基地,大规模发展煤炭开采、电力、煤焦化、焦油深加工及新型煤化工等产业;汾河流域产业区(包括吕梁市、临汾市和运城市等地市)为“东翼”,布局发展煤电、煤化工及冶金产业等;渭河流域产业区(包括宝鸡市、咸阳市和渭南市等地市)为“南翼”,布局发展煤炭开采和新型煤化工等产业;包头及周边地区(指巴彦淖尔市东部)为“北翼”,布局发展钢铁、铝业、装备制造、电力、煤化工和稀土等产业;黄河上游产业区(包括中卫市、吴忠市、阿拉善、石嘴山市、乌海市、银川市和巴彦淖尔等地市)为“西翼”,布局发展煤焦化等传统煤化工,其中“一体”为能源重化工产业核心发展区域.

2 研究区土地资源SWOT分析

以优势、劣势、机会和威胁(SWOT)分析为手段,利用数理统计方法和“3S”技术,深入调查土地资源现状,归纳总结研究区土地资源优势及关键制约因子.基于重点产业发展战略的土地资源影响因素识别,土地资源环境压力(包括新增环境压力类型、强度和范围)分析[20-25],剖析战略实施后土地资源承载力提升的有利因子及可能面临的威胁.研究区土地资源SWOT分析结果如下.

土地资源潜在优势:①土地资源总量大;②92%国土面积的坡度小于30°;③可利用土地人口密度低于全国水平,土地资源人口压力小.

土地资源潜在劣势:①土地利用结构以其他草地、沙地为主,土地生态系统脆弱;②西北土地沙漠化、土壤盐渍化严重;③黄土高原土壤侵蚀严重;④自然保护区等禁止利用土地占15%;⑤水资源分布不均,部分地市水资源极匮乏;⑥土地集约利用和单位土地经济产出低;⑦耕地资源紧张,隐性失业农业劳动力较多.

战略实施土地资源潜在机会:①工业产值增加,单位土地经济产出提高;②水资源合理配置,水利工程增加,水资源分配更均匀合理;③重点产业向工业园区集中,土地集约利用程度提高.

战略实施土地资源潜在危胁:①战略实施加剧土地沙漠化、土壤侵蚀,增加土地生态系统脆弱性;②人口聚集效应日益凸现,部分市土地资源人口压力增大;③重点产业土地资源占用规模增大,可利用土地减少;④重点产业耗水增加,增加区域水资源压力.

根据SWOT分析,借鉴国内外土地资源承载力指标体系实践[26-32],筛选了17个对土地资源承载力有直接、重要、累积影响的因子,作为土地资源承载力初选指标(见表1).

表1 土地资源承载力影响因子Table 1 Impact factors of land resources carrying capacity

3 土地资源综合承载力评价

3.1 评价指标体系筛选与构建

3.1.1 评价指标体系筛选方法

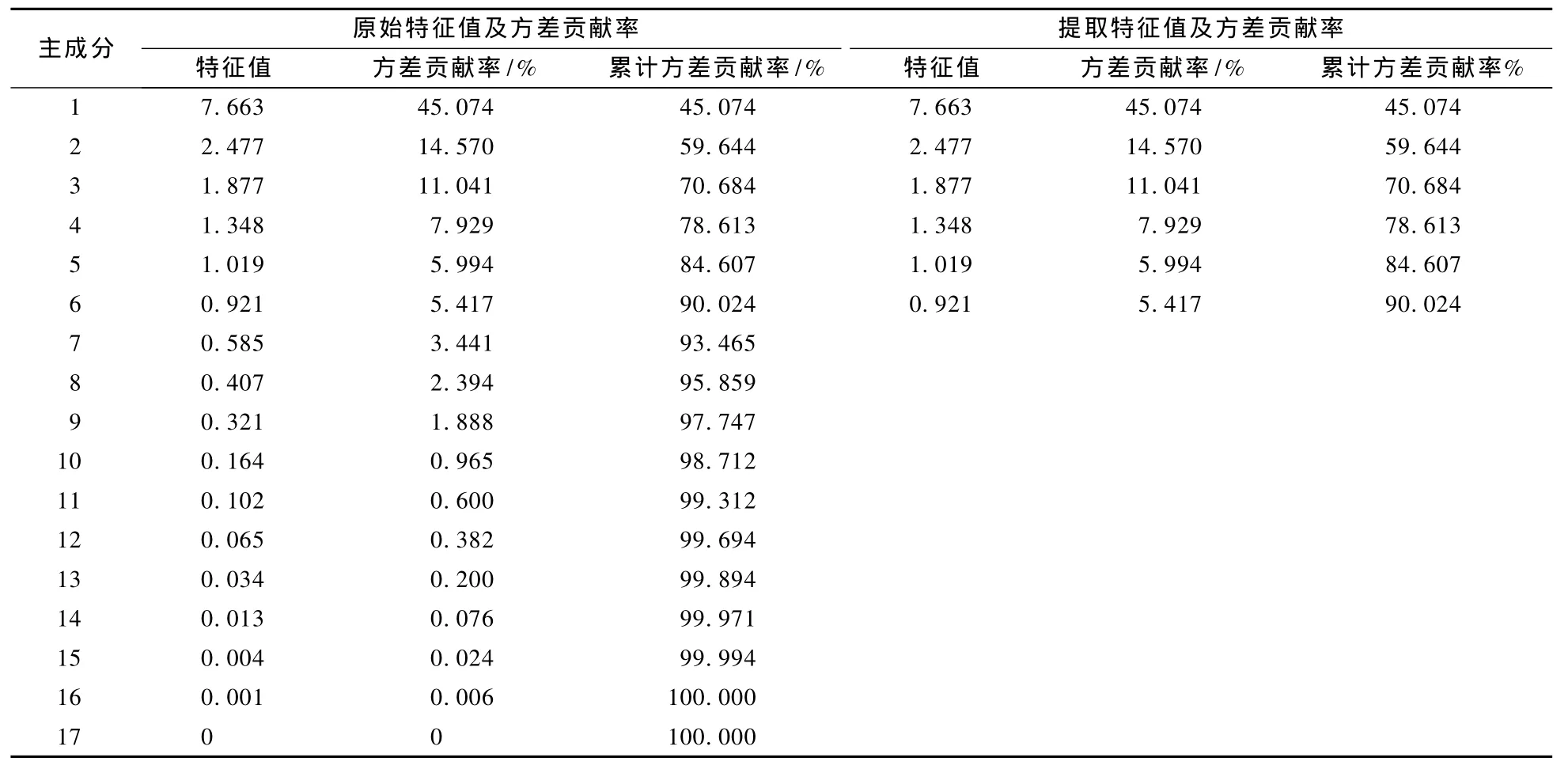

采用主成分分析法(PCA法)对初步筛选的17个土地资源承载力指标进行优化,提取具有高度综合性的评价指标.主成分分析步骤为:第 1步,采用极差法,将原始数据标准化;第2步,计算评价指标相关矩阵 R,求出R的特征值和特征向量;第3步,计算各主成分的得分及综合得分;第4步,按照特征值大于0.5以及累计贡献率(即主成分方差占总体方差的比例)大于85%的原则提取主成分因子,确定主成分个数(K)作为最终的综合评价指标,优化筛选合适的评价指标.采用 SPSS软件运行以上步骤,分析得到主成分贡献率和累计贡献率表(见表2).

根据主成分方差累计贡献大于85%的原则,确定主成分为6个,结合SPSS分析得到初始因子载荷矩阵等(略).各主成分内涵为:主成分1指土地退化程度,包括草地、沙地比例、退化土地发展速度、土地沙漠化率、土壤盐渍化率和土壤侵蚀率等变量;主成分2指水资源供需水平,包括现状水资源供需缺口、重点产业耗水增加率、水资源供需平衡指数等变量;主成分3指土地经济产出,包括单位土地面积(GDP)和土地集约利用率等变量;主成分4指土地资源人口压力,包括可利用土地人口密度和可利用土地资源人口压力等变量;主成分5指耕地压力,包括耕地区位熵等变量;主成分6指可利用土地资源量,包括土地资源总量、坡度<30°的土地资源面积、重点产业土地资源占用规模和剩余可利用土地比例等变量.

3.1.2 评价指标体系构建

表2 土地资源承载力指标主成分贡献率和累计贡献率Table 2 Land resources carrying capacity contribution ratio and accumulative contribution ratio of the principal component

表3 黄河中上游土地资源综合承载力评价指标体系Table 3 The land resources carrying capacity assessment index system to upper and middle reaches of Yellow River

分析6个主成分包含变量的内涵,提取6个综合性指标构建土地资源综合承载力评价指标体系(见表3).该指标体系充分体现了研究区土地资源的特殊性,高度浓缩了重点产业战略土地资源影响特征.该评价指标体系由自然、经济和社会三大承载力系统组成,自然承载力系统是基础,以自然系统承载力支持下的经济系统承载力是主体,以自然系统承载力和经济系统承载力共同支撑的社会系统承载力是目标.三大承载力系统借助人口流、物质流、能量流、信息流、价值流和技术流,形成错综复杂的相互关系,也构成战略环评土地资源承载力评价的主线和核心.

3.2 土地资源承载力综合评价

3.2.1 土地资源承载力综合评价方法

综合评价采用权重叠加模型计算,公式如下:

式中,I为土地资源综合承载力值,I越大,表明区域土地资源承载力越高;Ai为土地资源承载力评价指标i的标准化值,采用极差法标准化;Wi为土地资源承载力评价指标i权重,因每个主成分贡献率可表明该主成分综合原始指标信息的能力,因此Wi取各指标主成分方差贡献率;k为评价指标数.

3.2.2 土地资源承载力综合评价结果

研究区土地资源综合承载力评价结果见表4,其中,自然承载力现状值为遥感解译数据,预测值采用外推法和情景分析法等估算.经济承载力中现状水资源供需平衡指数根据历史统计数据得到,预测值采用情景分析法及水资源三次供需平衡模型计算;其他评价指标现状值为国民经济统计分析数据,预测值则采用情景分析、趋势外推和灰色系统预测模型等综合分析得到.社会承载力中现状值为国民经济统计数据,预测值则采用情景分析、趋势外推等人口预测模型综合分析得到.采用SPSS软件中的频度分布统计分析,得到各地市综合承载力现状值正态分布曲线.根据频度偏度和峰度分布规律,将研究区土地资源承载力划分为3个等级:评价值<0.51(正态分布曲线低值区)为土地资源低承载区,该区生态本底脆弱,土地生态系统稳定性差,土地资源处于超载或临界状态,对各类开发活动极为敏感,需减弱或转移重点产业开发强度,提升综合承载力水平;评价值在0.51~0.65(正态分布曲线峰值区)为土地资源中承载区,该区土地生态环境本底略好于低承载区,土地资源承载力处于适度状态,若重点产业开发强度过大,仍可能出现土地资源承载力超载现象,因此必须合理规划、适度开发;评价值 >0.65(正态分布曲线高值区)为土地资源高承载区,该区生态本底相对较好,生态系统抗干扰能力相对较强,土地资源承载力处于相对富余状态.进一步利用ARCMAP空间分析功能,可得出黄河中上游土地资源承载力现状综合评价图、战略实施土地资源承载力综合评价图及战略实施前后土地资源承载力变化示意图(见图2~4).

表4 研究区土地资源承载力评价结果(标准化值)Table 4 The results of land resources carrying capacity assessment to study zone(standardized value)

图2 土地资源现状承载力Fig.2 Land resources carrying capacity of present situation

图3 战略实施后土地资源承载力Fig.3 Land resources carrying capacity after the enforcement of strategy

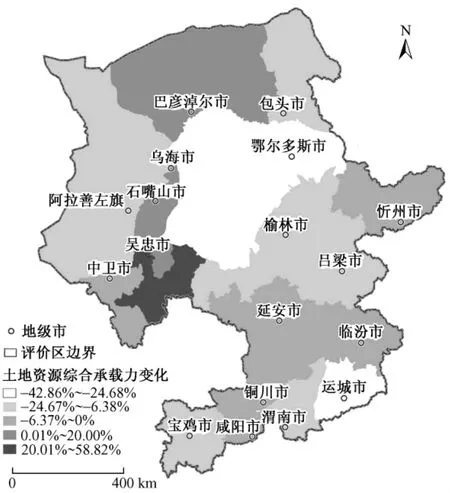

图4 战略实施后承载力变化Fig.4 The change of land resources carrying capacity after the enforcement of strategy

3.2.3 结果讨论

研究区南部宝鸡市、咸阳市、运城市、临汾市、吕梁市和延安市为现状土地资源相对高承载区,6个地市退化土地比例较低,土地资源经济和自然承载力相对较高.土地资源中承载区分布于鄂尔多斯市、中卫市、榆林市、包头市、吴忠市和忻州市等东北部地区.低承载区为位于西北部的阿拉善左旗、渭南市、巴彦淖尔盟、乌海市、石嘴山市和银川市,6个地市水资源匮乏、土地退化严重,土地资源经济、自然承载力低.

重点产业战略实施后,研究区土地资源承载力空间分布和各地市土地资源综合承载力指数变化明显,土地资源高承载区减为5个地市,中承载区增至8个地市,低承载区降至3个地市,63%的地市土地资源综合承载力指数下降明显(降幅在1.69%~42.86%),26%地市有所提升(增幅在6.00%~58.82%).能源重化工产业重点布局、大规模发展区土地资源综合承载力下降明显,尤其是能源重化工产业核心发展区“一体”(榆林和鄂尔多斯市等)的土地资源综合承载力指数降幅均在10%以上,其中鄂尔多斯市受煤炭开采、煤化工行业大规模扩张影响,水资源供需缺口增大,土地退化程度加剧,可利用土地资源减少,同时人口聚集效应还间接增加水资源、土地资源和耕地资源压力,土地资源经济、自然和社会系统支持力明显下降,该市也由土地资源中承载区降为低承载区.而能源重化工产业非重点发展区土地资源综合承载力有所提升,如“西翼”中的吴忠市、银川市、石嘴山市和巴彦淖尔市,能源重化工产业发展规模受到合理控制,同时得益于水资源跨地市合理配置,水资源供需缺口缩小,加之经济快速发展,单位土地面积经济产出增加,提升了土地资源经济承载力,这些地市土地资源综合承载力由低承载区转变为中承载区.

因此,为维持研究区土地资源综合承载力水平,应科学、合理调控重点产业空间战略发展格局和发展方式,适度控制产业格局中“一体”的高耗水能源重化工产业规模,缓解土地资源压力,实现重点产业发展中土地资源的可持续利用.

4 结论

以SWOT分析和主成分分析为主要分析方法,构建了适于研究区重点产业发展战略环评土地资源承载力评价的指标体系,有效揭示了研究区重点产业发展战略时空累积性影响与土地资源综合承载力空间变化之间的联系.结果表明,受土地资源地域分布差异及重点产业发展战略布局影响,研究区不同地域土地资源综合承载力变化存在较大差异,能源重化工产业发展规模、土地退化程度和水资源可保障水平的地域差异是承载力变化产生的决定性因素,其中土地退化程度和水资源可保障水平等主成分的贡献率高达59.647%.因此,重点产业发展战略实施中,应合理调控重点产业布局,控制退化土地发展速度,优化发展方式,合理调配水资源,提升区域土地资源承载能力,实现重点产业战略发展中土地生态环境的不断改善.

以下问题有待以后战略环评实践中完善:

a.目前战略环评土地资源承载力尚无统一和规范的评价指标体系,在判断土地资源承载力属于富余、超载还是适度时,没有统一标准.国内已有的土地资源承载力研究成果,因地域、研究尺度的不同,土地资源承载力评价指标、承载力等级内涵各异;同样,该研究基于主成分分析法提取的土地资源承载力评价指标体系,虽然抓住了研究区重点产业战略土地资源承载力关键因子,客观确定各指标权重,避免了主观随意性,但构建的指标体系、确定的指标权重、承载力评价分级结果只对研究区有意义,对其他区域不一定适用.因此,如何把握土地资源承载力的基本内涵,建立相对统一实用的战略环评土地资源承载力评价指标,确定承载力等级标准,有待于以后的研究中进一步探究.

b.该研究以地市为单位划分承载力评价小区,各地市自然、社会和经济承载力以一个数据代替,未考虑地市境内的差异性.同一地市内部土地资源承载力空间分异特征,需在战略环评的下一层次规划环评中解决.

c.由于战略环评具有不确定性,基于设定情景的土地资源承载力预测,随重点产业发展战略布局、规模和结构的变化,可能会出现偏差,需要在跟踪评价中,根据重点产业发展战略布局、规模和结构变化调整土地资源综合承载力评价结果,并及时调整土地资源可持续利用的对策和措施.

[1] 岳晓燕,宋伶英.土地资源承载力研究方法的回顾与展望[J].水土保持研究,2008,15(1):254-257.

[2] 景跃军,陈英姿.关于资源承载力的研究综述及思考[J].中国人口·资源与环境,2006,16(5):11-14.

[3] 邢璐,毕军,杨凯.无锡市相对资源承载力动态分析[J].环境保护,2007,3(1):62-67.

[4] 封志明,杨艳昭,张晶.中国基于人粮关系的土地资源承载力研究:从分县到全国[J].自然资源学报,2008,23(5): 865-875.

[5] 徐中春,谢永生,王恒俊.中国土地资源评价研究新进展[J].农业资源与环境科学,2008,15(1):379-383.

[6] 封志明,刘玉杰.土地资源学研究的回顾与前瞻[J].资源科学,2004,26(4):3-10.

[7] 陈燕飞,杜鹏飞,郑筱津,等.基于 GIS的南宁市建设用地生态适宜性评价[J].清华大学学报:自然科学版,2006,46 (6):801-804.

[8] 葛春风,汪诚文,刘仁志,等.建设用地生态适宜性分析在规划环评中的应用[J].环境科学与技术,2009,32(4): 186-189.

[9] 白义琴,阮关心,张宏伟,等.平原河网地区土地利用生态适宜性评价:以上海市张江功能区域为例[J].环境科学与技术,2010,33(5):173-178.

[10] 董家华,包存宽,黄鹤,等.土地生态适宜性分析在城市规划环境影响评价中的应用[J].长江流域资源与环境,2006,15(6):698-702.

[11] 张丽群,曹红.沈阳市土地生态适宜性初步评价[J].环境保护科学,2005,131(31):49-52.

[12] 吴文友,吴泽民,丁增发,等.基于GIS的大山村土地资源生态经济评价[J].安徽农业大学学报,2004,31(4):446-451.

[13] 郭旭东,谢俊奇.中国土地生态学的基本问题、研究进展与发展建议[J].中国土地科学,2008,22(1):4-9.

[14] 华德尊,孟爱云.区域土地持续利用评价研究[J].环境科学研究,2003,16(6):1-9.

[15] CHEN L D.Land use evaluation and scenario analysis towards sustainable planning on the Loess Plateau in China:case study in a small catchment[J].Catena,2003,20(54):303-316.

[16] 杨星,石伟,成金华,等.东莞市土地资源可持续利用实证分析与预测[J].中国土地科学,2005,19(4):18-23.

[17] SHIC,HUTCHINSON SM,XU S.Evaluation of coastal zone sustainability:an integrated approach applied in Shanghai Municipality and Chong Ming Island[J].J Environ Manage,2004,71(4):335-344.

[18] 贾冰,李升峰,贾克敬,等.中国土地利用规划环境影响评价研究评述[J].中国土地科学,2009,23(5):76-80.

[19] 于书霞,郭怀成,刘永,等.区域土地利用规划的适宜性[J].中国环境科学,2006,26(2):248-252.

[20] 孟爱云,濮励杰,赵翠薇,等.土地利用规划生态环境影响区域差异研究[J].环境科学研究,2006,19(4):125-131.

[21] 贾宏俊,万荣荣,杨桂山,等.南京市土地利用与生态环境协调发展研究[J].环境科学研究,2008,21(4):69-74.

[22] 王家骥,姚小红,李京荣,等.黑河流域生态承载力估测[J].环境科学研究,2000,13(2):44-48.

[23] 韩永伟,高吉喜,乔青,等.中东部地区土地利用与土地退化特征分析[J].环境科学研究,2005,18(6):94-98.

[24] 姜昀,高吉喜,欧晓昆,等.澜沧江流域云南段土地利用格局变化及环境影响分析[J].环境科学研究,2006,19(3): 46-51.

[25] 王维,江源,张林波,等.基于生态承载力的成都产业空间布局研究[J].环境科学研究,2010,23(3):333-339.

[26] 王书华,毛汉英.土地综合承载力指标体系设计及评价:中国东部沿海地区案例研究[J].自然资源学报,2001,15 (3):248-254.

[27] 曲青林,曹爱霞,刘学录.兰州市土地利用生态安全评价[J].环境科学研究,2009,22(6):754-756.

[28] GIBSON R.Beyond the pillars:sustainability assessment as a framework for effective integration of social,economic and ecological considerations in significant decision-making[J]. Journal of Environmental Assessment Policy and Management,2006,8(3):259-280.

[29] MALCZEWSKI J.GIS-based land-use suitability analysis:a critical overview[J].Progress in Planning,2004,62:63-65.

[30] DUMANSKI S,PIERI C.Land quality indicators:research p lan[J].Agriculture and Environment,2000,81(2):93-102.

[31] PARRIS T M,KATES R W.Characterizing a sustainability transition:goals,targets,trends,and driving force[J].Annual Review of Environment and Resources,2003,28(13):1-13,28.

[32] POPE J,MORRISON S S,ANNANDALE D.App lying sustainability models[J].Impact Assessment and Project Appraisal,2005,23(4):293-302.

Eva luation o f Land Resources Carrying Capacity for Heavy Industry Deve lopm ent Strategy in Energy and Chem ica l Industria l Zones in Upper and M idd le Reaches o f Ye llow River

HUANG Li-hua,WANG Ya-nan,HAN Xiao

Environmental Development Center of Ministry of Environmental Protection,Beijing 100029,China

X820.3

A

1001-6929(2011)02-0243-08

2010-09-16

2010-10-27

环境保护部重点项目

黄丽华(1975-),女,广西平乐人,工程师,硕士,主要从事战略(规划)环境影响评价研究,hlh75@126.com.