南京石膏矿地质特征及成因分析

陈桂荣,谢富康

(南京石膏矿业有限公司,江苏 南京 211133)

南京石膏矿地质特征及成因分析

陈桂荣,谢富康

(南京石膏矿业有限公司,江苏 南京 211133)

本文总结了南京石膏矿地质特征、矿体富集及贫化规律,对含膏地层沉积旋回进行划分,为矿床的开发及周边找矿提供指导。

硬石膏;地质特征;成因;南京

南京石膏矿区位于南京市中山门外周村,属于下扬子坳陷褶皱带宁镇隆起褶皱带的西北部,为震旦系至三叠系组成的准地台盖层及印支期形成的复式背、向斜构造的华墅—亭子复式向斜的一部分(周村次级向斜)。含矿地层为三叠系中统周冲组(T2z),三叠纪属下扬子陆表海东北部。

1 矿区地质特征

1.1 地层

矿区内出露地层主要为三叠系下统青龙组、中统周冲组及黄马青组,侏罗系中下统象山群、上统云合山组、大王山组,第四系。含膏地层为三叠系,矿层顶板地层为侏罗系。

(1) 三叠系。

下统青龙组(T1q):下部为黄绿色、黄褐色泥岩、页岩夹灰色薄层灰岩、蠕虫状灰岩,产王氏克氏蛤、中华蛇菊石、多饰线真形蛤等化石;中部为灰色灰岩、黄绿色泥岩、页岩;上部为灰色块状灰岩。厚度约400m。

中统下部周冲组(T2z): 下部为灰色中、薄层灰岩夹石膏、硬石膏;上部灰黄色中、薄层泥岩夹中厚层灰岩及石膏、硬石膏。含瓣鳃类化石(褐翅蛤、海扇等),是矿区主要含矿层。周冲组在矿区绝大部分深埋于地下,仅在石头山西北角有小块出露。赋存标高-200~-700m。厚度变化较大,200~600m。分布在排山、桦墅、龙潭、灵山等地,因石膏、硬石膏地表往往被方解石交代,在地表露头所见的是膏溶角砾岩及次生灰岩。与黄马青组地层在矿区南部为断层接触,北部为整合接触。

中统上部黄马青组(T2h):下部紫红色泥质粉砂岩、粉砂岩与灰色粉砂岩互层,波状层理发育;中部为紫红色粉砂岩、泥质粉砂岩,夹薄层灰绿色粉砂岩,富含钙质小砾石及结核,水平、交错层理均发育;上部紫红色粉砂质泥岩、泥质粉泥岩与粉砂岩互层,局部含灰绿色粉砂岩条带或团块,富含云母片,泥质胶结,具虫管状构造,水平层理为主。分布在灯盏山、宝华山及范家塘一带。与上覆象山群为不整合接触。

(2) 侏罗系。

中下统象山群(J1-2xn): 为一套湖沼相碎屑沉积岩。上部由灰白色厚层含砾粗砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩、泥岩及煤线组成;中部由灰白色—灰色粗砂岩、中粒砂岩及灰黑色、灰黄色粉砂岩、粉砂质泥页岩及煤层组成;下部为石英砾岩、石英岩、泥岩夹煤线。含有苏铁杉、似木贼、拜拉等化石。零星分布在射乌山、亭子等地。

侏罗系上统云合山组(J3y):上部为黄绿色、暗紫色凝灰质砂岩、凝灰角砾岩;中部为浅黄绿色凝灰质中—粗砂岩;下部为暗紫色、灰紫色凝灰质砾岩夹紫红色灰质砂岩。分布于大牙山北坡和堰当门水库附近,厚度300m左右,不整合于老地层之上。

侏罗系上统大王山组(J3d):由灰褐色、灰紫色凝灰质安山岩、英安岩和安山质角砾岩组成。分布在矿区中部,假整合于云合山组之上,厚度大于200m。

(3) 第四系。

矿区内第四系地层只发育有上更新统的下蜀组,分布于矿区中部及西部,中部厚度0~20m,向南北变薄,向西部增厚,可达40~65m。

1.2 构造

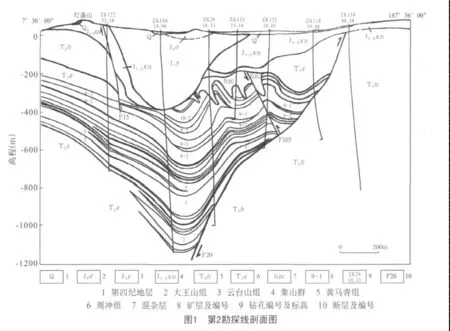

矿区位于宁镇弧形构造的西段内侧,处于区域主构造线由北向东折转至近东西向的转折端,属桦亭复式向斜的周村向斜,北与灯盏山背斜(灵—龙背斜东延部分)相接,南翼以复式褶皱形式与射乌山背斜(采区称5405背斜)毗邻。矿区内由三叠系青龙组、周冲组、黄马青组及侏罗系中下统象山群、上统云合山组、大王山组组成轴向近东西向斜,分上、下两个构造层:下构造层由三叠系以前地层组成紧闭复式褶皱向斜,上构造层为侏罗系陆相碎屑岩“继承性”沉积向斜(图1)。

1.2.1 褶曲

根据深部钻孔及巷道控制,矿区内下构造层自北而南规模较大的褶皱有灯盏山背斜、周村向斜、防水门背斜、Ⅰ号次级向斜、5405背斜(即射乌山背斜)、Ⅱ号岩溶含水层次级向斜(与F20断层相接而不全)。上述褶皱由于受印支运动和燕山运动近南北向不均衡压应力影响,早期褶曲轴面倾南,后期浅部及中深部褶曲轴面倒转倾北,共同向东倾伏,倾伏角8~11°。其特点是背斜褶皱较为紧闭,向斜褶皱较为宽缓,次级背向斜至第1勘探线附近逐渐消失呈同斜褶皱产出。

背斜褶曲轴部及翼部常有断层伴生,并与地层岩性的变化共同控制膏层的贫化富集和矿层顶部岩溶含水层、杂砾岩的分布。

1.2.2 断层

按断层形成的先后顺序和展布方向可分为:近东西向、北东向、北西向及近南北向共四个断层组,前者往往遭受后者破坏。

(1) 近东西向断层组。

按其形成先后可分为两期:①早期走向逆断层。与早期褶皱轴面倾南的背斜同时产生,多发育于背斜的翼部。并往往为后期构造所利用和破坏。主要有F101、F21、F103,长数百米至千余米,断面倾南,倾角60°左右,倾斜断矩10~40m,对膏层的破坏性较大;②后期近东西向走向断层。除F20表现为逆断层,其余多表现为断面倾南的走向正断层。

F20为成矿后生阶段底劈作用所形成,断面倾北,沿走向和倾向均波状延展,倾角陡缓不一,纵贯全区,断距达千余米,使周冲组(T2z)含膏地层逆复于黄马青组(T2h)之上。断层与5405背斜联合控制南部岩溶灰岩含水层的展布。

断面倾向南的走向正断层多为借助早期断层、节理、白云岩与膏层界面而发育,并往往为杂砾岩、角砾岩充填而不易与后期非构造成因“断面”相区别。与早期褶皱、断层共同控制混杂岩带的分布,并受横剖面主向斜膏层顶板下陷最大深度(即古地下水活动的最大深度)的限制。

(2) 北东向正断层组。

井下该组断层较为常见,已编号的有F100、F102、F104、F106等断层,断层皆呈高角度产出,断面平直,倾向北西,西盘南移,常使早期东西向断层、褶皱、膏层及杂砾岩带错断移位,断距十至数十米,对膏层的局部贫富变化和杂砾岩带的膨缩起一定的控制作用。

(3) 北西向正断层组。

井下仅见于Ⅱ号竖井井筒(为F15断层在井筒中的延伸)、-308m西大巷西二穿脉口、-300m主通风巷西三采巷转折处(规模小,多位于褶皱的转折处,对膏层破坏性较小)等少数地段。

(4) 近南北向断层组。

生成时间最晚,规模大小不等,倾向不定,倾角急陡。井下见于东一采巷回风巷、东二采巷28#矿房、西一采巷6#矿房等处,断层横切早期褶皱、断层和杂砾岩带,断距一般较小,常使膏层错断。

1.3 岩浆岩

主要分布在矿区东部美人山—下鲍亭一带,其岩性主要为石英闪长斑岩,与上覆火山岩无明显界线,二者呈渐变关系。被侵入的地层有:周冲组、黄马青组、象山群等。接触处有不同程度的蚀变和矿化,侵入硬石膏层的岩体使硬石膏褪色硅化,另外在部分钻孔中也见有小的岩脉穿插,主要为煌斑岩脉,但其规模小,矿化蚀变弱,对硬石膏矿层影响甚微。

2 含膏地层沉积特征及膏层富集及贫化规律

本矿区含膏岩系沉积具有如下特征:①含膏岩系底部为同生角砾白云岩,鲕粒、生物碎屑白云岩等分布;②大多数由灰岩—白云岩—硬石膏—白云岩—灰岩组成韵律层;③膏层以白云岩与硬石膏互层为主;④膏层中同生溶蚀角砾岩及表生溶崩角砾岩较为发育;⑤藻类生物较为发育,形成具藻类构造灰岩、白云岩(普遍硬石膏化)。

据上述特征得出:①泻湖盆地原始水体深度甚浅,且基底不平,海水时淡时浓,微层状白云岩硬石膏为相对宁静环境产物,且持续时间较长,其余岩石组合皆为潮间带产物。②泻湖沉积中心有自下而上逐步向南转移的趋势,形成所谓“多级盆地”。三个二级旋回中各含1~2层主要矿层,即第I旋回2、5层矿,第Ⅱ旋回为第9层矿(具有多个分层),第Ⅲ旋回第10、11层矿。其中第Ⅱ旋回顶部已发育至氯化物阶段甚至钾盐阶段,其不复存在系由于成矿期后受CaSO4溶液溶解形成“反应石膏”(矿区井下见有一种与四川东部某矿区杂卤石相似的褐灰色不规则条带硬石膏),继而在地下溶解卤水与地表水联通后溶解流失,不排除在其他矿区和本矿区F20断层下盘深部寻找到其他盐类矿床的可能。③本区硬石膏层的富集明显受原生沉积、后期改造和构造控制三因素的制约。

海相沉积石膏矿石原生品位一般比较高,薄矿层CaSO4含量也在80%左右。从纵向上看,主要膏层均位于Ⅱ级旋回中上部,各矿层的结构韵律明显,中部质纯,以粒状、细粒状半自形晶为主,向两端白云质含量增高,由微层理硬石膏渐变为条带状硬石膏、白云岩。

成矿后生阶段饱含CaSO4溶液对包括“原生”硬石膏、白云岩沿裂隙、孔隙充填溶解交代重结晶成鳞片状硬石膏及强硬石膏化白云岩。

矿区构造控矿作用极为显著,凡向斜轴部矿层明显增厚富集,有利于CaSO4溶液浓缩聚集交代重结晶,反之,次级背斜轴部、两翼及断层经过处往往挤压变薄,膏层溶解垮塌、杂砾岩充填造成膏层相对贫化。

矿区东部美人山区石英闪长玢岩、花岗闪长岩体的侵入和烘烤作用既造成采区东部硬石膏褪色加大重结晶成半透明鳞片状硬石膏,也造成浅部膏层溶解去膏盐化作用的加速进行和矿区中部膏层顶板岩溶灰岩的消失。与矿区西部的硬石膏相比,成分上无明显的增富变化。

深部的膏盐溶解卤水在与地表水联通形成新的“回流”循环,使硬石膏转化为二水石膏,形成膏溶角砾岩造成膏层贫化的同时,在地下滞水带渗入的含膏溶液也产生膏层的局部富集(膏层和白云岩层中后期充填硬石膏脉),但其作用有限。

3 含膏岩系沉积旋回划分

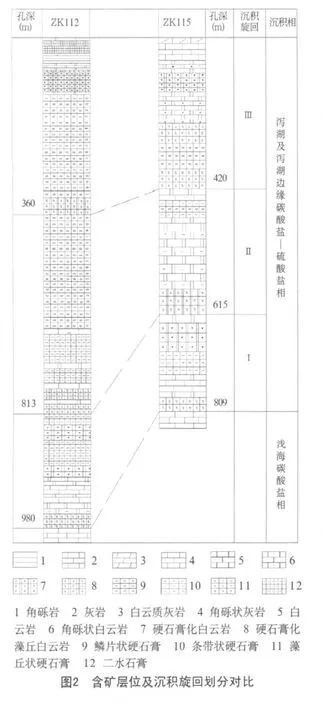

本矿区由于早三叠世奥伦尼克期的开阔局限海台地转化为潮间—咸化泻湖微相沉积,并随着海水的全部退出,经海陆过渡相到陆相沉积环境,构成由海进到海退的完整海退序列。沉积旋回大致可分为三套,每一旋回底界均为含藻丝球粒内碎屑蠕虫状灰岩、藻丘白云岩(灰岩)、含球粒内碎屑灰岩、鲕粒白云岩(灰岩)、生物碎屑灰岩、微层理白云岩—硬石膏等组成韵律。白云岩、灰岩在向斜有利部位均不同程度硬石膏化,且大部分可达到工业品位要求,每一旋回都有1~2层主要矿层(图2)。第I沉积旋回是浅海碳酸盐相转为硫酸盐相沉积阶段,藻类发育,含较多生物碎屑,主要为白云岩及薄层硬石膏互层状。第Ⅱ旋回是成矿溶液咸化浓缩阶段,表现为厚层硬石膏与微层理白云岩互层更替产出。第Ⅲ旋回以硬石膏、白云岩、白云质灰岩为主,海水时浓时淡,可能是向氯化物沉积的过渡阶段。三个旋回中以第Ⅱ旋回成矿最好,矿层厚150m以上;第I、Ⅲ旋回矿层,厚数十米至百余米。矿区含硬石膏层13层,总厚度大于350m。

4 矿床成因分析

矿区位于宁镇弧形构造西翼内侧、桦亭复式向斜之周村次级向斜,三叠纪时属下扬子陆表海东北部,早三叠世以海相碳酸盐沉积为主,中三叠世开始海水有较大规模的退却,转为泻湖—潮坪硫酸盐—碳酸盐相沉积,沉积了周冲组(即本区石膏沉积期)。至中三叠世末经金子运动(印支运动第一幕)隆起抬升,海水全部退出,沉积黄马青组海陆交替相、陆相沉积,与下伏地层呈假整合接触。三叠纪末南象运动(印支运动第二幕)由于受近南北向不均衡压应力作用和古构造的牵制,产生一组近东西—北东向强烈褶皱和逆断层,轴(断)面倾南,侏罗纪象山群广泛角度不整合于黄马青组及老地层之上,基本奠定矿区构造轮廓。

晚侏罗世宁镇运动(燕山运动早期)在印支褶皱构造的基础上再次发生强烈地壳变动,进一步加剧褶皱断裂活动(主压应力方向相同,作用力相反,褶皱轴面倾北),随后并伴随多期次火山岩喷发和中酸性岩浆岩侵入,在矿区中部象山群及黄马青组的剥蚀面上“继承性”地接受云合山组和大王山组沉积,形成具有明显差异的上、下两个构造层。喜山运动旋回在矿区主要表现为上覆地层轻微平缓褶皱和北北东向断裂活动,一般断距较小。

与上述各沉积构造期相应,中三叠世开始海水大规模退却,下扬子陆表海海水逐渐变浅,沉积了薄层灰岩和蠕虫状灰岩,并逐渐进入泻湖—潮坪硫酸盐相沉积,藻类发育,沉积藻丘白云岩,形成了相对封闭的沉积环境,随着海水的进一步变浅,海水咸化浓缩,沉积了微层理白云岩和石膏,由于咸化阶段时间较长,且有多次反复海水浸入,形成了巨厚的石膏及白云岩。中三叠世经早期印支运动抬升,海水完全退去,沉积了黄马青组海陆交替相至陆相沉积。后经南象运动产生了一组北东东向强烈褶皱、断层活动,并伴有多期火山岩喷发和中酸性岩浆侵入,在矿区中部象山群及黄马青组剥蚀面上“继承性”地接受了云合山组和大王山组地层沉积,形成矿区具有明显差异的上、下两个构造层。

矿区膏层随着构造作用和上覆地层的重力作用,也经历了成岩固结、收缩脱水、张裂柔皱、溶解交代富集、褶皱底壁穿刺等作用,直至地下溶解卤水与地表水沟通,产生溶崩垮塌交代等一系列退变质作用,其浅层部分形成“混杂层”,名之为“交代角砾岩”、“溶崩角砾岩”、“次生灰岩”等多种名称。据井下资料,地下溶解卤水与地表水联通的时限大致可定在燕山运动中晚期云合山组沉积之前,直至近晚期仍在继续活动,形成了南京石膏矿独有的特征。

综上,通过对南京石膏矿地质特征及矿床成因的重新认识,对矿山开采、三叠系下扬子地区地层中其他同类矿床的找矿提供指导。

Geological Features of Nanjing Anhydrite Deposit and Its Genetic Analysis

CHEN Gui-rong, XIE Fu-kang

(Nanjing Anhydriet Mine Industry Co., LTD., Nanjing 211133, China)

The geological features, genetic type, cycle of sedimintation of Nanjing anhyodrite deposit were introduced. It provided guidance to exploration of the anhydrite deposit and its mineral prospecting in perimeter.

anhydrite; geological features; genesis; Nanjing

P619.261

A

1007-9386(2011)01-0048-04

2010-11-30