西方建筑思潮的启示

——浅谈自然主题的回归

朱磊

(潍坊学院,山东 潍坊 261061)

西方建筑思潮的启示

——浅谈自然主题的回归

朱磊

(潍坊学院,山东 潍坊 261061)

唯物辩证法认为历史是循环运动的,但不是简单地回到过去,而是沿着螺旋阶梯在新的水平上的回归。建筑历史的发展己经表明,每一次“动荡”(多元)的时期过后,建筑设计总要回归到对技术、社会和人的最终极意义的严重关切,回归新条件下的建筑本体。本文基于对西方建筑思潮的思考,试图从建筑师对自然的认识上探讨其中的进步启示。

西方建筑思潮;自然主题;天然材料;自然;共生

在远古时代,由于生产力低下,人们不得不屈从于自然,营造建筑只能就地取材,利用有限的工具和技术,并运用智慧使人类的居所在最大程度上取自然之利而趋避自然之害,用顺应自然的方式获得自身生存的可能。所以F·培根(Francis Bacon)指出:在古代,自然是通过对其服从而被战胜的。

随着工业革命的到来和科学技术的飞速进步,人与自然环境的关系逐渐由屈从地位转变为自然的征服者,在建筑领域随着新的人造材料、新结构、新设备的层出不穷,建筑逐渐与自然脱离,日益显示出与自然对立的态度,城市中的建筑不再与自然和谐共处,而以钢筋混凝土、玻璃等取代了原始的自然材料;以电力化、现代化的设备淘汰了历史上建筑与自然的协调手段;以机械化、高技术摈弃了传统建筑中与自然亲和的低技术。虽然在国际风格盛行之际,建筑设计领域不乏关注自然环境的实践,但是在世界潮流和第二次技术革命的大背景下,这些实践不可能得到重视,只能是一脉保存希望的支流。

上世纪70年代以来的能源危机、环境污染以及由此引发的个性危机和人的异化,迫使人们开始反思在应用机器、科学、技术过程中的过失。于是,传统建筑中所表现出的顺应自然、亲和自然的现象以及现代建筑运动支流中所表现出的尊重自然的主题重又获得重视。比如,当代一些建筑师开始研究史前的村落和没有建筑师的建筑,通过探索这些代表建筑本源的现象,重新考虑一些基本问题。B·赛维在《现代建筑语言》中指出:“当我们对工业社会未来的幻想破灭之后,我们越来越多地把注意力转向了史前社会。因为我们己醒悟到困扰我们星球的生态灾难的严重程度,己觉察出庞大的社会使人与人和人与周围的环境越来越疏远,已意识到官僚政治使个性失去特色而趋于一致。”从上世纪70年代起,人们再次走上通过服从自然而战胜自然的道路,只不过这一次发挥作用的不只是天然材料和原始工具,而且涵括了应用人造材料和现代技术手段。

一、现代建筑支流中的自然主题

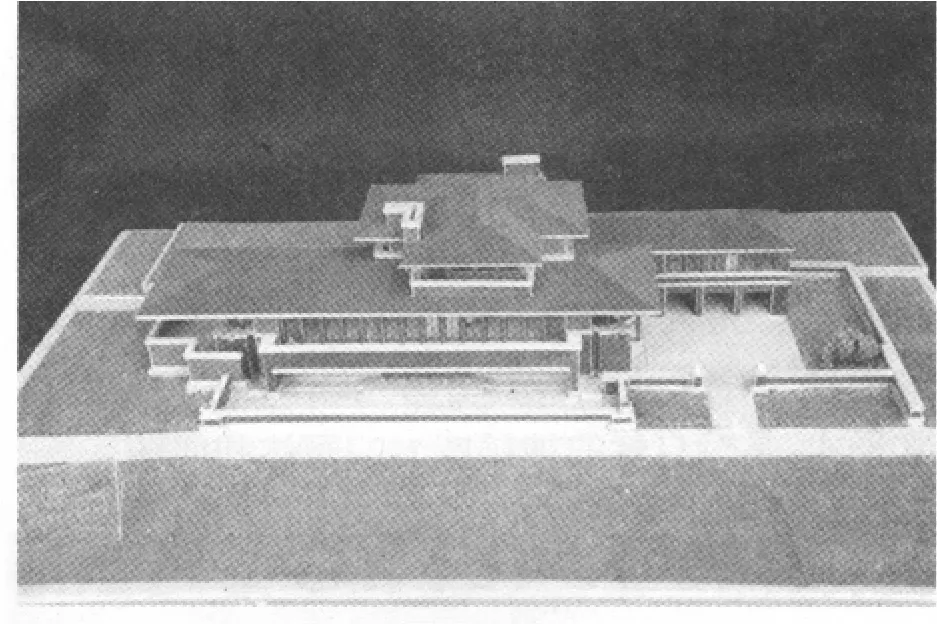

图1罗比住宅,早期草原建筑风格的代表作品

F·赖特是一位与众不同的现代建筑大师,他相信泛神论,视自然为上帝,他主张“有机建筑”,所以在他大部分作品中,表现出基地特征和天然材料的本性。他设计的草原住宅,由于地处美国中西部草原,有着平静的地平线,因而采用低缓的坡顶、低矮的比例、平缓的天际轮廓、遮风避雨的挑檐、低伏的平台等处理手法形成水平伸展的造型,摹拟草原。

F·赖特还认为:“材料因体现了本性而获得了价值,人们不应去改变它们的性质或想让它们成为别的。”在草原住宅、罗比别墅、流水别墅、塔里埃森等许多名作中,他展现了石材、木材等天然材料的艺术魅力。

在斯堪的那维亚半岛,建筑大师A·阿尔托对自然的肌理、气候、材料给予了特别的关注。他出色地驾驭功能的同时,使建筑外轮廓顺应或摹拟自然之理,如沃克斯瓦根文化中心和赛那特萨洛市政厅;在严寒的气候中,创造出抵御寒冷、获得温暖且经济可行的手法,如芬兰维堡市立图书馆天窗与顶部采光的处理;他擅长木材饰面,因为芬兰盛产木材且具有温暖感,与传统相统一,如玛利亚别墅和国际博览会芬兰馆。

从上世纪50年代开始,L·柯布西耶的个人风格有了明显的转向,很大程度上与国际风格的流行有关。印度昌迪加尔市政建筑,作为转向的一个例证,表现出对建筑地域特点和个性的重视。为了在炎热的气候条件下获得良好的小气候,柯布西耶从传统建筑中抽象出“阳伞原则”,他运用各种形式的遮阳板、空气隔热层、阳伞区域、通透空间、水池降温等手法,最大限度地改善了不利的气候条件,同时也使建筑造型别具特色。比如在处理高等法院的屋顶时,他采用了双层结构,既保证了通风又满足了遮阳的需要,并产生通透感人的艺术效果,使建筑溶化于蓝天之中。这种转向的另一个例证是50年代柯布西耶设计的朗香教堂,塑性的体量、漂浮的屋顶、不定的光线,犹如史前的墓穴形式,是对自然的神秘威力的表达和向往。

图2朗香教堂,位于法国东部索恩地区一座小山顶上

由朗香教堂所表现出的抽象的自然精神,说明在人们的心目中,自然不只是一个物质的主题,也是一个精神的主题。在现代建筑起始之际的新艺术运动、表现主义作品中也曾出现过,比如A·高迪的作品,立面凹凸不平,呈波状起伏,形象怪诞,仿佛在呼唤和回应某种原始的力量;表现主义代表作,爱因斯坦天文台象正在爆发的火山一样从地下钻出,具有动感、雕塑性和奇异的开窗方式,表达了自然科学成就的神秘感,被大家普遍认同。

这些事实表明,自然是人类历史、建筑进程中一个永恒的主题,它既是人类赖以生存的物质基础,也是人类精神的依托,即使暂时受到压抑,终将随着人类认识的深化而重新崛起。60年代以后修正现代建筑运动主流的实践,从诸多方面展示了自然主题的弘扬与发展。

二、当代建筑设计中自然主题的传承与扩展

70年代左右,当自然的意义和价值被人类重新认识的时候,在建筑领域出现了两种现象,其一是,一些原本名不见经传的建筑师,由于他们的实践一直与自然连结在一起而受到重视并享誉世界;其二是在世界各地,无论是第一世界还是第三世界,建筑都开始普遍寻求与自然结合。这两种现象均或多或少地传承了历史或现代建筑支流中曾经出现的思想和方法,使自然的主题在新的社会气候中广泛地扩展开来。

H·法赛就是这样一位在人们的兴趣开始转向自然的时候冉冉升起的一颗新星。几十年来,他一直不为各种时髦的理论所动,始终如一地探索着为第三世界服务、为穷人谋利的土坯建筑。他选择土坯材料主要因为它经济、易于施工、维修简便,而且能够很好地表现出地理文化环境,以低技术体现了高艺术。然而H·法赛的土坯建筑之所以引起世界的普遍关注,主要是因为它对解决能源危饥、环境和气候等问题具有独到之处。土坯建筑的圆顶和拱券是热带地区理想的制冷装置,其空间组合形式包含空气动力学原理,有利于通风、降温,并可以利用太阳能,因此大量节约了能源且无公害,不污染环境。正是由于H·法赛对建筑与自然关系的杰出贡献,他在1983年获得了国际建筑师协会(UIA)授予的金质奖章,当时他己经是83岁高龄。

F·L·赖特开创了模拟自然的主题,这一主题在西方当代建筑走向自然的实践中仍占有重要位置。S·霍尔,作为建筑现象学的代表人物,在深入分析基地自然现象基础上确定建筑语汇,从而使建筑与自然对话,锚固于基地之上。日本象设计集团为了表达建筑物所处地段的环境特点和当地居民的生活方式,常常模拟基地周围的生态环境(如对冲绳群岛珊瑚礁的拟态),并抽象隐喻了当地居民的生活情境。

图3 Y住宅,Catskills,NY,United States

在欧洲,以 Ralph Erskine、Jeremy Dixon、Aldo Van Eyck、Robert Maguige 和 Keith Murray为代表的建筑师继续着A·阿尔托开辟的道路,他们或者运用地方材料,如砖材回应自然,或者运用现代人造材料,模仿由于历史积淀而自然形成的肌理,以体现地方特色,或把空气动力学原理应用于寒冷地区的规划和设计,以抵御自然风寒,达到节约能源、减少污染的目的。Jeremy Dixon设计的英国伦敦圣马克路边住宅,采用传统地方材料,由砖石建造,坡顶以及阶梯状的连接方式,均回应着传统的城市细节。Aldo Van Eyck设计的荷兰阿姆斯特丹Zwolle住宅,保持着现存的中世纪街道的肌理,采用传统的连排住宅形式,并在外部增加了阳台、凉栅和公共步道。Ralph Erskine在严寒地区所作的规划设计,将高层公寓放在小区北部,北立面只开小窗,整个小区可以避风向阳。

在印度,C·柯里亚、R·里瓦尔 (Raj Rewell)、B·V·多西(Balkrishna V·Doshi)等人继承、发展并修正了柯布西埃在昌迪加尔市政建筑中的设计方法,在利用自然气候条件方面,除了沿用柯布西埃的手法之外,创造出处理光线、日照空气流通等因素的新手段,如干热和湿热地区不同的建筑剖面、下沉庭院等等,使建筑空间秩序层次丰富多变,同时在城市空间尺度上吸收传统,维护自然形态。比如,B·V·多西设计的桑加事务所,位于炎热干燥的气候中,因此,他把阳光、空间、功能、形式综合起来考虑,创造了一系列半地下空间,上面覆以反射阳光的白色拱券。这种半地下的空间形态常见于印度传统建筑,能够产生阴凉舒适的感觉。在马来西亚,杨经文的生态气候学设计方法则是将热带传统低层建筑中的精华扩展升华到热带高层建筑中,是传统的新生。

在当代建筑作品中,仍有人延续着将自然作为精神的主题,日本建筑师安滕忠雄运用“水”、“光”等自然主题使原来刻板的混凝土变得温暖起来;原广司将自然界的云、雾、虹和海市蜃楼等极具浪漫色彩的景象凝炼成建筑的特殊涵义。匈牙利建筑师Imre Makovecz常设计半地下的、有机的建筑形象,仿佛某种原始的动物将从地下冲出,其动机是保存能量并象征着与自然的连续。

图4 Imre Makovecz设计,世界博览会匈牙利馆

C·詹克斯认为Imre Makovecz是当代的高迪。

值得一提的是,西方当代建筑作品中表现出的自然主题,并不像詹式后现代、高技派、光亮派、解构等先锋流派那样来势凶猛,引人注目。与自然主题相关的建筑理论也不像先锋理论那样高深。然而由于它们触及到建筑存在的本真意义,致力于解决建筑发展中的实际问题,传承了远古和现代建筑的相关精华,因此其进步性不言而喻。相比之下,先锋理论与流派则只停留在表面化、感性的层次,缺乏推动建筑发展的内在动力。几十年间,自然主题不断深化的事实恰恰表明了其生命力。

三、自然主题的深层内涵

建筑设计中的自然主题同回归人本精神一样,都不是孤立的,是社会大气候的必然产物。当我们生存的世界面临能源危机、资源枯竭、气候恶化、环境污染的时候,一系列颇有见地的理论著述和宣言纷纷问世,敲响了警世钟。1962年美国女作家R·卡尔松(Rachel Carson)出版了专著《寂静的春天》,书中通俗易懂地描述了技术革命带来的破坏,肯尼迪总统读后亲自倡议次年为联合国自然保护年。1972年,联合国在瑞典斯德哥尔摩召开了第一次人类环境会议,发表了《人类环境宣言》,提出“只有一个地球”的口号,并把6月5日定为“世界环境日”。在建筑界,I·麦克哈格的力作《设计结合自然》问世,针对“现代技术由于轻率和不加思考地应用科学知识或技术设施,已经损坏了环境和降低了它的可居性”,提出建筑设计应充分利用自然提供的潜力,结合自然。70年代出版了Bernard Rudolfsky的《没有建筑师的建筑》,书中挖掘了建立在地区气候、技术、文化等基础之上的乡土建筑价值,成为当代建筑设计重要的参照对象。在这些理论的基础之上,以社会大背景为契机,建筑设计中的自然主题不再是一些零散的现象,而是获得了深层的内涵,与生态环境和人类自身的生存与发展紧密联系起来,成为推动建筑发展的实质性动力。建筑的可持续发展意味着当代建筑不仅要满足当代人的需要,而且不能对后人的需要构成危害。实现这一目标,唯一的办法就是走向与自然相协调。这不但要求我们向历史和传统建筑学习,从古代建筑构成和聚落形态中总结出顺应自然和利用自然的方法、材料及原始技术,更重要的是从当代社会的现实入手,发展仿生建筑、绿色建筑、生态建筑。仿生建筑可以有效地借鉴自然界生物的成长规律在满足人类自身需要的同时而不破坏环境,“它的研究意义既是为了建筑应用类比的方法从自然界中吸取灵感进行创新,同时也是为了与自然环境相协调,保持生态平衡。”绿色建筑是指“节能、无垃圾、无污水、无废气、无电磁污染和立体绿色的建筑”。生态建筑则包含“人工生态环境、回归自然生态、温馨舒适、良性循环、资源可持续利用”等内容。毫无疑问,这一切必将涉及到科学技术的发展与应用。H·萨克塞(Hans Sachsse)在《生态哲学》中指出:“如果说生态学有前途的话,那么只能以工业的形式,而工业如果有前途的话,也只能成为生态学的工业。这里预言了工业和生态学的结合。”这也同样是生态建筑与科学技术之间关系的预见,正如B·塞维指出的:“建筑和自然的组合必须在人类学、社会学和精神分析学的研究基础上,通过科学的途径来进行,而没有其他的途径。”

四、结语

当代建筑中的自然主题强调,在使用天然材料的同时,更主张运用人工材料取得与自然的共生;在使用卓有成效的低技术的同时,更注重以高技术手段利用自然、生产可自然降解的材料。因此,与建筑的持续发展交织在一起的自然主题必然成为未来发展的方向。

[1]肯尼思·弗兰姆普敦.现代建筑:一部批判的历史[M].张钦南,等,译.北京:三联书店,2004.

[2]布鲁诺·赛维.现代建筑语言[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

[3]项秉仁.赖特[M].北京:中国建筑工业出版社,1992.

[4]刘先觉.阿尔瓦·阿尔托[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

责任编辑:陈冬梅

J59

A

1671-4288(2011)01-0047-04

2010-10-09

朱 磊(1982-),男,山东济南人,潍坊学院建筑工程学院教师。主要研究方向:人居环境与西方建筑史。