避难硐室与避难仓特点与优化方案

李 博,黄圆月

(煤炭科学研究总院, 北京 100013)

避难硐室与避难仓特点与优化方案

李 博,黄圆月

(煤炭科学研究总院, 北京 100013)

在采矿业发达的国家和地区,井下避难系统已经发展成为一项成熟的技术,并得到了广泛的应用。随着煤炭行业的发展,煤矿安全也越来越受到相关部门和社会的重视。因此,促进避难系统的建设符合现代化矿井建设的发展趋势。介绍了国外避难系统几个不同的发展方向,对比了几种避难系统的特点,结合国内煤矿建设实际情况,简单论述了建设适合我国的煤矿井下避难系统的方案。

避难舱;避难硐室;技术特点;优化方案

据煤矿事故救援相关数据的统计,通常煤矿事故中因爆炸、坍塌造成的死亡仅占事故伤亡人数的10%左右,而长期暴露在缺氧和有毒有害气体的环境中、逃生路线受阻和二次灾害事故伴生是造成煤矿遇险人员伤亡的主要因素。因此,如何建设安全可靠的应急避难空间,为矿难发生后的遇险人员赢得救援时间,是煤矿遇险应急方案的主要研究方向。

1 国外矿井避难系统发展现状

发达国家对矿井事故的应急救援工作十分重视,多年来对井下应急救援工作做了大量研究,也形成了很多成熟的技术方法和装备。

早在1928年加拿大就出现了初级的避灾硐室,利用压缩空气,通过面具提供呼吸氧气,1970年代初南非金矿首次建立了简单的避灾硐室,自2000年以来,澳大利亚的金属矿一直采用可移动式避灾硐室,澳大利亚、美国、加拿大和新西兰等国均在不同程度上使用井下避灾硐室。其中,在澳大利亚,政府强制要求所有的井工矿井都使用避灾硐室,多年来已经有很多成功的营救案例。如今避难系统的建设已经列入了很多发达国家的安全规程中。采用可移动式避灾硐室已经成为加拿大矿山安全的基本要求。美国的相关法律也规定要求井工矿井使用避灾硐室,矿业安全和健康管理局(MSHA)已出台了救生舱管理规定。

同时这些国家和地区通过对救生舱和避难硐室的投入也取得了很多成功的营救案例:2003年和2004年南非2个特大金矿发生火灾事故,一个矿井下3400人,只死亡9人,有280人是救援队在井下各个避难所救出的;另一矿井事故,井下有2600人,发现失踪52人,两天后在井下避难所中营救出矿工安然无恙。2006年1月29日加拿大萨斯喀彻温省某钾盐矿火灾事故,72名矿工被困井下进入救生舱中避难,最终全部获救,这也是世界上救生舱营救影响较大的成功案例。

目前比较成熟的避险系统主要分为几大体系,各国依据技术条件和地质条件差异侧重点也有不同,主要应用救生舱或避难室两种方法来实现矿工应急避险的需要。

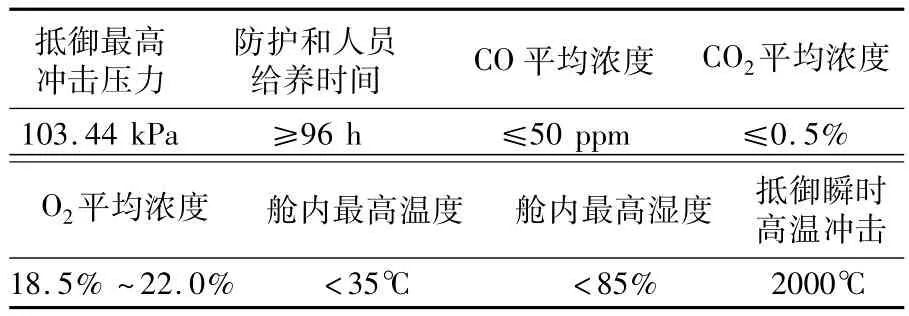

在美国,目前井下配备避难所1193个,其中软体舱1000台(80%以上),硬体舱123台,避难硐室70个,其中90%以上安装在非金属矿山中;在加拿大,固定避难硐室与救生舱的比例为1∶5,移动式救生舱硬体较多,多用于金属矿山和煤矿中;澳大利亚煤矿应急避险使用空气呼吸器和加气站以及快速加气续航,在金属矿山和非金属矿山中使用都非常普遍;南非以避难硐室为主,设置在固定的避险路线上,多使用在煤矿和金属矿山中。国外救生舱产品的主要参数见表1。

表1 国外救生舱产品的主要救生参数

2 各避险系统的特点

根据相关安全规程要求,煤矿井下的避险系统共分为3级,包括矿工携带自救器、可移动式救生舱及永久避难硐室,构成一个全方位的应急救援体系。按照矿井灾变期间,先安全撤离危险区域,后安全避险的原则,在自救器有效防护时间内(30~60 min)不能到达安全地点或升井、或者撤退路线受阻无法通过时,利用移动式救生舱和避难硐室,为避险人员及时躲避灾难赢得救援时间,其中避难舱和避难硐室是受困人员避险的最后选择,因此如何根据各自的技术特点和防护能力,合理的建设避难仓和避难硐室就显得尤为重要。

2.1 可移动式救生舱

可移动式救生舱是在井下发生灾变事故时,为遇险矿工提供应急避险空间和生存条件,并可通过牵引、吊装等方式实现移动,适应井下采掘作业要求的避险设施。根据舱体材质,可分为硬体式救生舱和软体式救生舱。硬体式救生舱采用钢铁等硬质材料制成;软体式救生舱采用阻燃、耐高温帆布等软质材料制造,依靠快速自动充气膨胀完成架设,如图1所示。

图1 可移动式软体救生舱

煤矿用可移动式软体救生舱是一种等待救援的自救逃生装置,在灾害发生时快速形成避灾区域,当煤矿或非煤矿山等地下工程灾害发生时,遇险人员在不能逃生脱险的紧急情况下,可以快速进入避难仓内等待救援。其技术特点是:

(1)结构紧凑、重量轻、无电源、独立性强、启动快、便于移动运输;

(2)在灾害破坏区域救生舱体可以快速地形成,便于人员进入;

(3)具备一定的抗冲击能力,并能承受瓦斯爆炸瞬间产生的高温;

(4)采用多种降温手段,保持舱内温度适宜。

煤矿用可移动式硬体救生舱主要由过渡舱、生存舱和设备舱组成,包括生命保障系统、环境监测系统、通讯系统、舱内照明、指示系统和动力保障系统。其技术特点是:

(1)救生舱舱体采用模块化结构设计,便于运输和移动,可根据井下空间及避难人数的不同,组合成不同大小,不同规格的救生舱;

(2)相对于软体舱可以装备更多的生命保障设备,保障更加可靠;

(3)舱体坚固,外表面瞬间耐高温达1200℃,隔热性能良好;

(4)舱体占用空间较大,在巷道中布置难度也相对较大。

2.2 永久避难硐室

永久避难硐室是预先建立的发生灾害事故时躲避灾难的硐室,主要由隔离硐室、设备硐室、生存硐室组成。由于建设复杂,施工量大,通常建设在主大巷内,里面备有足够的生活必需品和其他辅助设备,可以作为井下遇险人员的避难所,同时也可以作为矿山救护队临时救护基地。其配套设备主要有:生命保障系统,环境监控系统,独立的供电系统和必要的医疗抢险设备以及降温除湿系统。

永久避难硐室的技术优势是:避险防护设备比较充足,在任何环境事故下都能使用;防体坚固,能够在事故中保存下来;空间大,可以容纳较多的避险人员;服务周期长,一旦建成,在定期维护下可以永久使用。但是,由于建设投入大,建设周期长,占用空间大等因素,永久避难硐室不便于大量建设。

3 各系统相结合的优化方案

根据相关规程要求和各种避难系统特点,在掘进或开采工作面内可以放置软体舱或硬体舱,这样便于安装和随着工作区域变更移动。放置位置不宜离采面过近,有相关经验数据证明:如果发生瓦斯爆炸,距爆炸中心200 m内为高危险区域,为防止舱体破坏,不便于舱体放置。但也不能离工作面过远(1000 m内),要保证井下作业人员在自救器消耗完毕的时间内到达避险区域。

固定式避难所应建设在井下大巷或井底车场内等易得到救援的地方,同时确保硐室在围岩无裂隙、顶板完整的巷道内,远离断层、岩层断裂破碎带等各种地质构造区域。防止矿难产生的污染空气渗入硐室内,并远离巷道可能发生积水的地点。

各种避险系统配合使用既保证了整个井下避险系统的可靠性,也实现了避险区域及方式的灵活,同时也能合理的节省投入和缩减避难系统的建设周期,具有较高的经济价值。

4 应用前景

建设井下避险系统是落实科学发展观,坚持以人为本、安全发展的理念,在煤矿安全生产工作的重要体现,也是创造煤矿灾后基本生存条件,大大降低灾害伤亡人数的有效措施。我国煤矿由于缺少安全避险设施,在灾后逃生受阻,造成伤亡的案例不胜枚举,这也足以说明建立安全避险设施的必要性。而采矿业发达国家利用救生舱等避险设施,挽救灾害遇险矿工生命,有很多成功的案例。

同时,为推进井下避险设施建设,国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局已经制订了相关规则,目前,标准初稿已经完成。综上所述,国内矿山有实施建设井下避险系统的客观需求,避难系统的建设已经成为煤矿安全系统建设的重点,煤矿井下避难系统技术的开发和建设具备广阔的前景。

[1] Mine Safety and Health Administration,U.S.Department of Labor.30 CER Parts 7 and 75 Refuge Alternatives for Underground Coal Mines;Final Rule[S].National archives and Records Administration,2008.

[2] 赵利安,王铁力.国外井工矿避灾硐室的应用及启示[J].煤矿安全,2007,(8):88-91.

[3] Michael A Fasouletos.Parametric Design of a Coal Mine Refuge Chamber[D].Morgantaun:West Virginia University,2007.

[4] Mickey D Mitchell.Analysis of Underground Coal Mine Refuge Shelters[D].Morgantown:West Virginia University,2008.

2011-06-22)

李 博(1982-),男,北京人,硕士,工程师,从事煤矿应急救援技术方面研究,Email:libo@cdtsm.com。