漫谈德化窑人物雕塑艺术

许庆裕

德化陶瓷职业技术学院陶瓷艺术系 德化362500

漫谈德化窑人物雕塑艺术

许庆裕

德化陶瓷职业技术学院陶瓷艺术系 德化362500

德化窑瓷雕艺术始终被推崇为世界瓷坛的一颗璀烂明星,也是作为三大古瓷都之一的辉煌亮点。本文从德化瓷的质地、何派瓷塑艺术风格、作品整体造型、塑造技法、佛像人物雕塑的内涵等方面对德化窑人物雕塑艺术进行阐述。

何派;雕塑;佛像;瓷雕;写实;

老子说“道法自然,无为而治”,充分肯定了人类文明进步必须遵循自然发展的规律自觉地规依天然而择从的道理。早在新石器石代,德化先民便懂得利用丰富且优质的境内瓷矿土烧制印纹陶了。到了唐末五代,制瓷业已比较发达,器物造型有了鲜明的变化,但雕塑技艺尚处于胚芽状态,进入宋元时期,瓷艺工人开始在素洁的胎釉上雕饰生动鲜明的花纹,如军持、粉盒等器物都有牡丹、莲瓣、卷云、浪花等精美的印纹。尤其是佛像人物的雕塑产品,据《丹平志》记载,“宋代德化瓷雕佛像已很盛行”,遗憾的是作为民窑器,历来不被官府所重视也不加以保护,加上历史上时有毁佛浩劫等因素,现传世品已近匿迹。明代,是德化窑瓷雕艺术的成熟期,其技艺可谓“登峰造级”,炉火纯青,尤以何派的佛像雕塑技艺出神入化名闻天下,震撼了西欧市场,成为“东方艺术珍品”而“天下共宝之”,争相竞购,以关当今海内外重量级博物馆皆以拥有何朝宗瓷雕为荣,并誉为镇馆之宝。

因此,德化窑瓷雕艺术始终被推崇为世界瓷坛的一颗璀烂明星,也是作为三大古瓷都之一的辉煌亮点。笔者多次参观了国内外博物馆有关德化窑的藏品,尤其对瓷雕艺术方面做了大量的调查和分析,提出几点肤浅见解,以期共商共享。

一、物宝天华,天人合一

瓷塑工人善于运用德化瓷土较软,可塑性较强的特点,充分运用于大量雕塑烧制人物佛像。明代何朝宗等一代宗师善于发现并利用德化瓷土这一特性,研烧出具有美女肌肤的佛像,为 德化瓷雕赢得名冠天下的美誉。德化白瓷的温润如玉,晶莹透亮,珠光宝气,刚好成为不须任何彩画,而自然天成为金童玉女般的高雅肤质;它那白闪着微黄或白里透红的宝光,尤其是婴孩般粉嫩微红的“孩儿红”极品,正好是东方人物肤色最完美的表现。两者属性在何氏等一批明代瓷艺大师们赋予雕塑的艺术生命后,一尊尊美奂美仑,形神毕至的人物佛像便走出德化窑炉,赐宝满天下。诚然,景德镇瓷器以其自身细腻光洁的瓷质,加上釉上釉下彩画艺术,取得举世瞩目的伟大成就,并成为历代官窑名闻天下,德化窑则是以其自身如脂似玉的胎釉美质,加上出神入化的雕塑技艺,赢得民窑艺术中无与伦比的辉煌成果。笔者认为,这就是聪明的德化人善于利用物质的天然属性,“化腐朽为神奇”的高度写照。

二、明清瓷雕,垂范后世

明代中后期,德化窑轰轰热热地揭起宗教神佛像以及历代著名人物造像的新篇章,成为德化窑史载又一个黄金时代,它的显著成就长盛至清代乾隆年间。由于陶瓷雕塑的制作生产达到了技艺水平的新高峰,加上细腻温润,如脂似玉的美质,盛誉风靡天下。此期间涌现了何朝宗、张寿山、陈伟、林朝景、林希宗等一大批瓷塑艺术大师,他们在互相砌磋,取长补短,精益求精的创作氛围中,不断提高技术水平。到了明末清初,即形成了国内独领风骚的何派瓷塑艺术风格,如国内外博物馆收藏的观音、关羽、达摩、八仙、罗汉、西方三圣等作品,具有“人物传神,衣纹简练,线条流畅,翻转自然柔和,肃穆慈祥庄重”的艺术风格。当然,这是与本地崇尚宗教,广塑佛像,兴建寺庙之风分不开的,根据资料粗略统计,仅仅在明清前(指在乾隆前)两代,就有《十八手观音》、《善财童子拜观音》、《渡海观音》、《立莲观音》、《坐岩观音》、《持经卷观音》、《持净瓶观音》等70多种,较大的达到60多英寸,小至几厘米而已,人们称之为“掌中观音”。规格多样,竞达200多种。欧州和美国博物馆珍藏有不少德化窑名师创作的《弥勒》、《八仙》、《寿星》、《达摩》等作品,好多作品 圴 留下印章款,几乎都铃印在瓷像背面处。当然众多作品中,首推何朝宗名气最大,据有关专家何翠媚等作过保守统计,国外收藏何朝宗作品,至少在200件以上,成为“天下传宝”瓷雕神品。

明清时期人物瓷雕的比例具有它独特的风韵,好多件观音、达摩及阿弥陀佛等,似乎头部较大,略显夸张。这跟当时佛像创作注重传神,增加膜拜时的视觉效果有关,另外观音菩萨和如来佛像的五官塑造特点,充分体现了“脸庞丰圆饱满,五官端庄,两眼垂愍、两耳垂肩”的福德妙相。尤其是两眼似闭微闭,凝神于鼻尖的塑造艺术,实在是佛像雕塑技艺的飞来神笔,它生动地表现了佛教“六根摄入、制心一处、清静无染、超凡脱俗”的修行意境。可见当时瓷雕艺术家对佛教思想的理解是何等的深透具体啊。正因为佛像人物的创作能达到炉火纯青的“静穆、慈祥”意境,跨越了传统人物创作的那种凡夫俗子神态的巢臼,才嬴得人物创作技法伟大成就。

三、精雕细镂,技艺高超

根据馆藏展品分析研究,明代以后,瓷雕人物的成型工艺以“模制”为主,又称合模,辅以“捏制”。捏制分为“圈堆”和“挖芯”两种,圈堆是把瓷土搓成长条状,然后根据设计意图从底一圈往上盘堆,使其成为身躯形状;挖芯则直接用瓷土堆成人物躯体,再用竹刀挖空内腹。身躯初具模型后,艺人再用捏、粘、接、雕、削、堆、贴、刻等的雕塑技法,逐步完成人物头部的五官、发丝,以及穿戴衣饰的细部雕塑,甚至底部的设计处理也一丝不苟,做到整体与局部的高度和谐统一,神态与形体的传神协调。最后进行修光擦水的处理。这样一件完整的瓷雕人物坯体便完成了。 德化窑人物瓷雕作品均以写实技法塑造,极少采用抽象写意的创作手法。因此让人一见有“形韵传神,栩栩如生”的形象感觉。如珍藏于泉州市海交馆的那尊何朝宗作品“渡海观音”,不但充分体现了观音的“慈悲”、“静穆”那种超凡脱俗神韵,还让人无不隐约感受到观音乘风踏浪,翩翩而至的动态美。北京故宫博物院珍藏的“达摩”瓷像,人物表情把达摩那种救苦济世,慈悲度众的宏愿无声地表达出来,他坚毅沉着,瞻望未来,充满信心的心灵世界,无不表现得淋漓尽致。

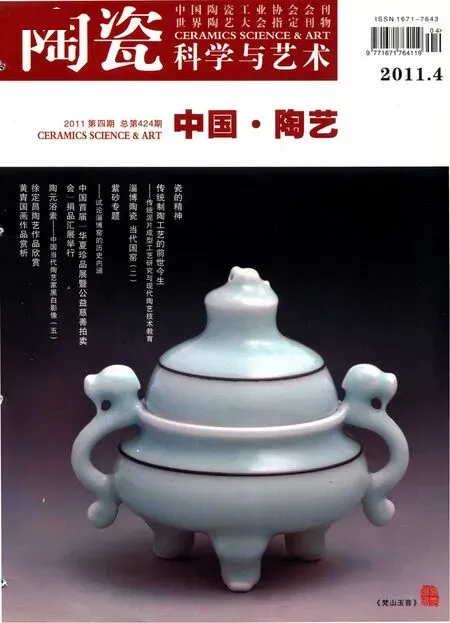

图1

四、形神兼备,超凡脱俗

德化窑瓷塑以人物著称。瓷塑人物以明、清两代居多,尤以明代为最。明清工匠善于通过人物五官神态的塑造,突出表现人物佛像的个性和气质,使每一件作品给人以呼之欲出、维妙维肖的亲切感。瓷艺家雕塑的佛像人物丰富多姿,千姿百态不但有观音、达摩、罗汉、老子、孔子、文昌、八仙等宗教人物神像;还有岳飞、关公、李白、屈原、西施等历史名人及传奇人物。他们所雕塑的人物身份虽然众多不一,但都能各具其态,表现了每一个人物的不同个性和气质。如(图1所示)泉州市海交馆收藏的一尊何朝宗所塑渡海观音立像,观音通高46厘米,身着宽袖大衣,长裙曳地。衣着贴体,衣纹线条圆润柔和,衣褶转折自然,那上臂大片空白的衣纹与袖口密集的褶纹,疏密对比强烈,既体现了织物感,又表现了临风飘拂的动感;尤其观音那微垂歪曲的身躯,赤足立于波涛汹涌的浪莲座上,既体现了海浪翻腾的态势,又仿佛观音腾云驾雾,飘然渡海之姿。观音神情娴雅平静,安详自若,双目低垂凝思。何氏等名师把中华民族的传统审美文化糅合在雕刀中,使观音大士这位大丈夫佛像演化为妙龄女相,如著名诗人蔡其矫先生所赞:“那是披坐观音,带着非人间的柔静,却又充满观世的哀愁。那紧贴肌肤的帔衣,褶皱纹线既有装饰意味,又有写实技巧。透露出少女的青春气息和生命的跃动,在敬神的虔诚中加入人间的情思。是宗教艺术和现代生活女性的混合体。尤其是脸部忧思的表情,显露出一种端庄、娴静而凝重,柔媚而单纯、优雅而高贵,丰富的感情内涵,足够使人一见倾倒!”为了表现观世音慈悲为怀,普渡众生的精神境界,瓷艺大师十分注重“以眼观鼻,以鼻观心,六根清静,超凡脱俗”的视觉效果。他那清秀端庄的脸容和微微亲和的笑意,似乎展现着对凡间苦海以无尽的关爱和抚慰。

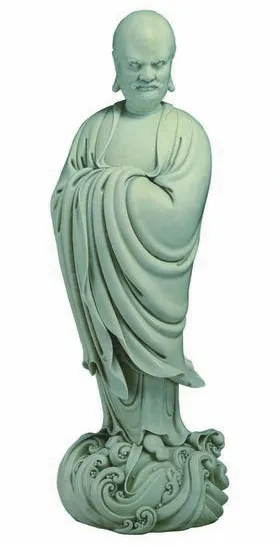

图2

德化窑人物雕塑不仅仅是头部神韵塑造的高度成就,对身体其他局部的雕刻也十分认真生动,充分表现了瓷艺大师对艺术追求的严谨态度,这一点众多藏品中皆可得到证实。笔者在参加过“德化窑收藏大展”中,曾极为小心地捧起几尊瓷佛像,端详一下作品底腹,发现它们虽然都是手捏作品,但内部腹壁均修整得十分平滑光洁,要不是十分细心修整,是不容易达到这种精致效果的。更不要说人物外表衣纹的处理了,鉴赏家们总以“流畅柔美,翻转自然”作高度概括之。

五、精雕底座,叶衬红花

德化窑佛像人物的底座设计独具匠心,它不像其他工艺品分两段叠接,而是人物和底座连在一起成。每一件人物塑像的底座都根据他的历史故事背景而创设,如达摩佛像底座的塑造,则以“一苇渡江”的传奇为素材,底座巧妙地雕塑了滚滚江浪上浮漂一苇杆的情形。故宫博物院一尊明代何朝宗塑渡海达摩立像(如图2所示),为何氏代表作;其塑造技艺与上述何塑渡海观音立像基本相似。达摩通高43厘米,头光秃,凸额,大耳长垂,浓眉紧锁,双目有神的注视前方,鼻准宽大,虬髯,面容庄严,流露出缄默沉思的表情,身着通肩袈裟,造型比例恰当,衣纹线条柔和流畅,尤其左臂大片衣纹随丰满的身肌自然起伏贴体富有织物感。袒胸,袖手合拱于胸腹间,赤足处露于翻腾的浪座上,袈裟随风飘拂,宛如乘风破浪,漂洋渡海。立像通体施乳白釉,浑厚莹润,胎体厚重,座底露胎,胎洁白细润,胎骨坚细,背部钤方形阴文篆书“何朝宗印”四字印。作者以其精湛娴熟的雕塑才华,成功地塑造了一位容貌威严、身材伟岸、风度轩昂的圣僧形象。道教人物多以祥云为座,佛教人物除了以浪花、岩石、蒲团,更多的是以莲花为座。当然,每一位艺术师都有他自己的创作个性和表现手法,形成自己的风格。如瓷圣何朝宗,他不但具有高度的人物雕塑艺术技巧,而且对人物底座的设计,更有他的独特风格。笔者通过对明代人物瓷雕的反复比较,发现何朝宗所雕塑的“岩石”底座与众不同,有他自己的特色,那就是“石韵峻峭嶙峋,石棱突兀奇巧,石筋错落有致,具有典型的太湖奇石风格”,明显符合明清古人赏石“透漏瘦皱”的审美情趣。

不朽的艺术生命往往不受时空的局限,以何氏为代表的德化窑人物雕塑艺术,薪火相传,在陶瓷艺术不断改革创新的新时代,何派瓷雕技艺依然焕发出耀眼的光芒。

[1]《瓷都德化》

[2]《德化瓷史与德化窑》

[3]《德化陶瓷研究论文集》