交通体系与近代中国区域社会变动

——胶济铁路与沿线烟草业的发展(1913—1937)

张学见

(南开大学 历史学院暨中国社会史研究中心,天津 300071)

近代以来,随着以铁路为代表的现代交通方式的出现,结合市场需求和各地气候、土壤等条件,在中国农村开始形成了一些经济作物相对集中的产区,这在通商口岸附近农村表现的尤为明显[1]。胶济铁路与沿线烟草业*这里的烟草业主要指的是烟草的种植、运输与销售。的发展即是典型的代表。19世纪末青岛港的开埠、1904年胶济铁路的诞生对沿线美种烟叶*美烟又称烤烟,原产美国费吉尼亚州,烘烤后以味香而著名,是世界各国卷制香烟的主要原料往往是和土烟相对应的一种称呼。(以下简称美烟)种植、运输及销售均产生了重大的影响。本文以胶济铁路与沿线烟草业的发展为视角,探讨以铁路、港口为代表的交通体系视野下的近代中国区域社会变动主要特征及其一般规律,从而试图认清近代区域社会演进的复杂性和多样性[2-3]。

在以往研究中,涉及到胶济铁路与沿线烟草业发展的论述尚不多见,多是在相关研究中略有涉及,缺少对二者关系互动具体分析*江沛、李丽娜:《铁路与山西城镇的变动:—1907—1937》,《民国档案》,2007年第2期,第57页;马义平:《铁路与近代河南的棉业发展(1906—1937),《中国历史地理论丛》,第25卷第1辑,第51页。,因而本文着重探讨随着青岛港的开埠,胶济铁路修建后所形成的极化效应对诸种资源的吸纳与整合从而对沿线美烟的种植结构及运销结构产生深刻的影响。

对于研究时段限定于1913—1937间,是由于1913年美烟开始在胶济铁路潍县试种,成为沿线农业经济结构变迁新的起点;1937年由于日本全面侵华,胶济铁路也很快沦入敌手,其沿线农业经济发展脱离了正常的发展轨道。

需要说明的是,我国并非是烟草种植的发源地,直到1575年烟草才从菲律宾吕宋岛传入中国,这也是所谓“土烟”的最初的来源,其主要用于供烟刨作坊刨制水烟、旱烟、烟丝之用,而不能作为卷烟工厂制造纸烟的原料。1902年世界烟草公司的托拉斯组织——英美烟公司成立于英国伦敦,随后来到上海、汉口、沈阳等地设立庞大的纸烟产销分支机构,但随后的10年时间里,他们使用的烟叶是直接从美国输入的[4]140。从产销便捷及减少运费的角度出发,如能在中国本土找到适宜美烟种植的地方,无疑对于以英美烟公司为代表的卷烟企业发展具有特殊的意义,这也预示着近代我国农业经济结构会在一些特殊的区域发生一些变动。

一、胶济铁路的极化效应刺激了沿线美烟的发展

所谓的极化效应是指经济资源在某种条件刺激下向某个具有优势的地点集聚,并逐渐成为整个区域发展极核的过程[5]。“交通进步是改善和优化区位条件的重要手段,使得经济集聚成为可能。”[6]61青岛开埠不久,1904年建成通车的胶济铁路沿途经过济南、辛店、杨家庄、谭家坊子、潍县、二十里堡、坊子、蛤蟆屯、青岛等62站。

胶济铁路沿线区域则依托便利的交通条件吸引来自外界诸种要素的注意,胶济铁路横亘其中也给该区域经济的变动和发展注入了新的元素。沿线以烟草业为代表的农业经济就在其影响下表现出新的发展趋向,其种植结构、布局、运输及贸易均在胶济铁路的极化效应下发生了重要的变化。

胶济铁路作为现代交通方式,其便捷的特点首先引起了外国商业组织的注意。1913年英美烟公司首先在京汉铁路线的河南许昌试种美烟取得成功,为了扩大制烟原料来源,随后来到山东威海卫进行试种,但因气候不宜美烟的种植很快以失败而告终。这一年英美烟公司派人来到胶济铁路沿线的潍县坊子进行美烟试种并取得成功,并认为这一区域是在山东所见到最适宜于种植美烟的地方,沿铁路两侧有长80公里、宽32公里的适宜种植烤烟地段,地域大、交通方便[7]。为吸引农民种植美烟,英美烟公司派人向农民贷放资金,免费发种,并辅以耕作指导,更以现款高价收买等,农民因为有利,种植面积逐年扩大。到了上个世纪30年代初期,美烟的产地自胶济铁路沿线岞山站扩大至辛店站长约121公里的广大区域[8]。

为了提高烟草质量,淘汰落后烟种,减少从国外进口优质烟草的高昂代价,当英美烟公司凭借其雄厚的经济实力,投入巨大人力物力,沿胶济铁路沿线积极推广美烟种植时,国内相关组织也给予了关注。1916年农商部中央农事试验场发表了烟草种类(品种)比较试验,试验目的称:“征求中外著名烟草子种,分区试验,比较其产量及品质为选种之预备。”试验时引进的俄国雪茄烟、美国1至20号20个烟草编号种子、兰州条烟、兰州绵烟、广东大牛利烟、山东邹县烟、直隶蓟县烟种作比较试验,所试各种类(品种)相互比较,以俄国雪茄烟及美国11号烟,收获量最多,味亦鲜美,兰州烟叶小而厚,其味辛辣,其余各种品质均优,且易燃烧,灰烬白色,可供卷烟之用[9],这是国内烟草科研部门为改善我国烟种而进行的首次试验。由于胶济铁路沿线是我国美烟集中种植的三大区域之一(另外两个美烟集中种植区域是安徽凤阳和河南许昌),自然也引起了当地政府的注意,1934年在山东建设厅的倡议下,位于胶济铁路沿线的临淄辛店,成立了我国第一个烟叶改良场,该场设技术股及事务股,技术方面分农艺、病虫害及熏潮三组。在育种方面有烟草品种观察试验、烟草品种比较试验;在病虫害方面有烟草枯萎病抗病育种试验、烟蚜药剂防治试验、烟草害虫调查;在熏潮方面有烟叶熏烤试验等。为提高烟农的种植技术,还特地举办农家区域实验以及烟农训练班,1937年日本全面侵华后,该厂迁往四川。

随着美烟在胶济铁路沿线的种植与推广,金融机关很快出现在该区域,并介入到其中的购销环节,对美烟的贸易流通起着促进的作用。如最早引进美烟种植的潍县,国内各大银行分行纷纷在该地设立分行,1925年交通银行、1930年中国银行,1931年中国实业银行,1932年平市官钱局分别在该地成立分行(分局),此外还有25家钱庄。“据调查结果显示是类金融机关之出现,其历史大致不过十年。与潍县土布、烟叶……各业之发展实有共同之趋势。商贩支配上项产品之贸易,金融机关支配商贩之商业,”其中中国实业银行对美烟贸易流通介入最多。每到秋季,驻潍县各大烟草公司向农民收买烟叶必须现款交易,携带现洋极为不便,且极不安全,故所需钞票甚巨,中国实业银行当地分行适应是项需要,常借贷给各大烟草公司,此项业务占其营业之最大部分[10]。

青岛港的开埠、胶济铁路的建立标志着山东现代交通体系的初成形成[11]。其沿线形成了有利的区位,降低了运输费用,便利了产品的运达和销售,因而从某从程度上讲,靠近交通网络,事实上就等于更靠近沿海和国际市场[12]。这一切均吸引着外界的诸种资源迅速向铁路沿线集中,美烟种植及推广、烟种的实验与改良、金融机关的出现和介入固然与其他因素有关,如气候、土壤是否能适合美烟种植、政府的提倡与鼓励等,但胶济铁路的嵌入无疑起到支配和导引的作用。自1913年英美烟公司在胶济铁路沿线潍县坊子试种美烟伊始,至上个世纪30年代初,该区域美烟种植迅速成区域化、规模化、商品化态势。胶济铁路对以烟草业为代表的山东农业商品经济促进作用则说明其已成为该区域经济发展的生长轴[6]10,而山东其他广大烟草种植区仍散种土种烟草,仅足供旱烟之用,故销行之范围颇狭[13]107;[14]1181。这也体现了胶济铁路这种极化效应对以烟草业为代表的山东农村商品经济产生了非均衡发展态势,这对后来山东经济重心的位移产生了深远的影响。

二、胶济铁路促进了沿线美烟种植的区域化、专业化

明清时期山东土烟较为分散,尚无集中区域种植土烟,全省约有42州县种植[15]。这种烟草种植结构和分布区域在20世纪初期随着中外烟草公司的出现发生了变动。1913年,英美烟公司派员调查山东、河南、安徽等省土壤气候,结果认为该三地极适合烟叶之种植,其中对于胶济铁路沿线潍县坊子一带最为满意。这一年首先在该地试种美烟26亩并获得成功,继而在整个潍县推广。第一次世界大战期间国外烟叶市场原料紧缺、价格昂贵,英美烟商采取高价收买的政策,诱使农民争相种植美烟。1915年该县种植美烟面积达9536亩,1917年猛增到2,98万亩。1919年潍县烤烟种植已达7万余亩,占全省种植15.2万亩的二分之一[16]4-30;[17]48。由于种植美烟获利是谷物的五六倍,有的达八九倍之多[18]28,受利润的刺激,加上英美烟公司提倡和鼓励的政策,大大提高了农民种植美烟的积极性。烤烟种植迅速扩展到安丘、临胸、昌乐、益都、临淄等县,到了1920年,全省种植已达14万余亩。1921年达到18.3万亩[16]29。1922年由于军阀混战,山东政局动荡不安,农民的生产环境难以保证,同时受世界经济萧条影响,烟草对外输出减少,迫使烟农不得不减少种植规模,这一年山东美烟种植面积较上年减少十万余亩,到了1927年降到了最低点,仅有4.8万亩[16]29;[19]1118-1119,1930年恢复到14.38万亩[16]29,1933年则达到41余万亩[20],1937年跃升到46万亩,是山东种植美烟的历史最高峰[16]29。上个世纪30年代,胶济铁路沿线的临淄、临朐、潍县、益都、安丘、寿光、昌乐、广饶八县成为美烟种植最为集中最为集中的地区[21]。

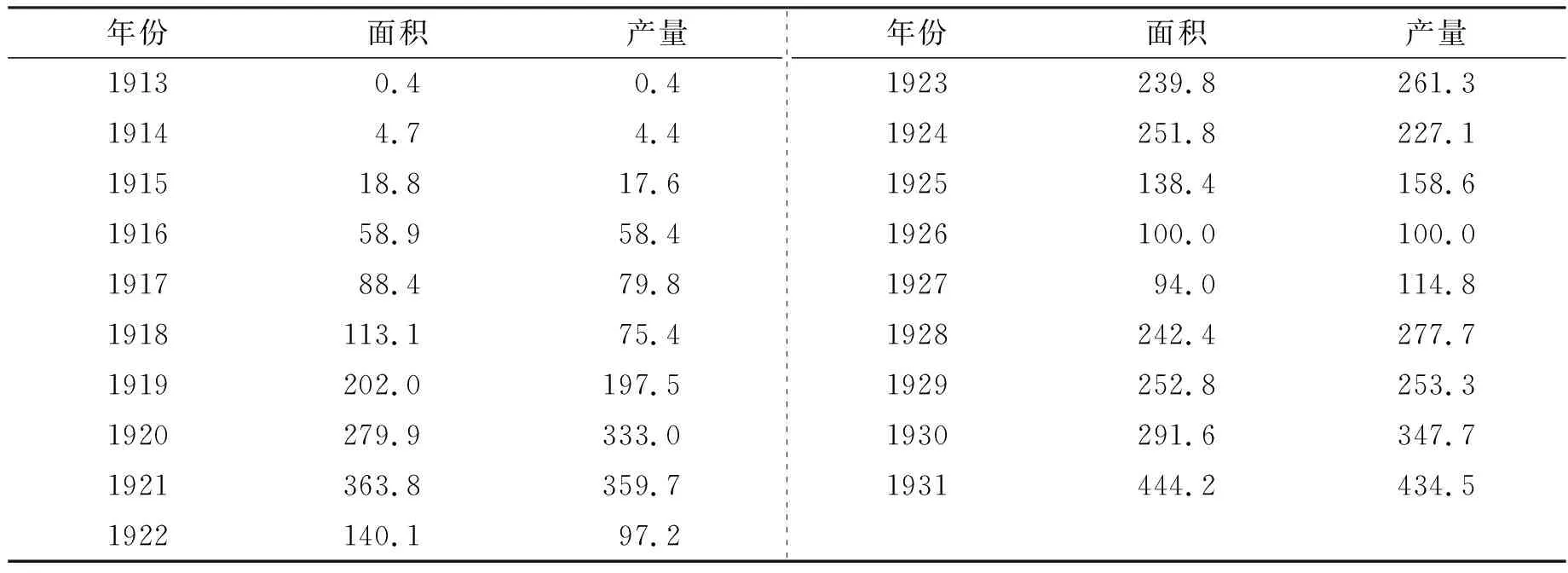

其产量1914年约10万磅,1917年产量为800万磅,1936年便增为12500万磅[22],占全国烤烟产量的—半左右[16]4。每到秋天,美烟到了销售的季节,胶济铁路沿线的“蝦蟆屯,坊子、二十里堡、潍县、潭家坊子、杨家庄、青州、辛店等地,中外各大烟草公司均设莊做收,可知其生产之盛”[23]。通过胶济铁路历年美烟栽培面积及产量指数表,可从宏观上看出在胶济铁路沿线这一区域,其种植整体状况及变动趋势(见表1)。

表1 胶济铁路沿线历年美烟栽培面积、产量指数表(1913—1931年)

资料来源:《我国烟叶之产销近况》,《工商半月刊》,第7卷2号,1935年1月。

从表1我们不难看出,美烟自1913年开始在在山东输种至1921年,其种植面积及产量均一路攀升,不到十年时间美烟沿胶济铁路种植面积及产量均扩大了约900倍之多,但自1920年烟草开始输出减少,导致烟价暴跌,出现了1922烟田较上一年大幅度减少的局面。因美烟产量锐减,烟草价格又再次上扬,到了1923年、1924美烟种植面积及产量又有所增加。其后1925年到1927年这三年间,因直系军阀张宗昌的苛扰及天气不良,烟产又呈下降态势。到了1928年,因银价低落,上海等地的日本商人减少向美国商人从境外购买美种烟叶,而代之以山东烟叶,由于需求的增加,自然刺激了美烟的生产,进而导致胶济铁路沿线美烟种植面积又开始大幅度上扬[19]1118-1119。从上表及前文所述来看,胶济铁路沿线美烟种植成规模化、区域化之态势。

与此同时美烟的种植专业化也开始在上述地区有所体现,如前文所述,1913年坊子作为山东最早试种美烟之地,种植面积仅为26亩。由于较高的利润回报,种植面积迅速推广,几年以后,坊子附近,凡是过去种植小麦的土地,现在都该种了烟草,成为美国烟草的种植园了[24]173。1919年潍县烤烟种植已达7万余亩,占全省种植15.2万亩的二分之一[17]48。这一年大公报记者报道胶济铁路沿线一带(自济南到潍县),到处皆是烟草,该地种植烟草者大抵十分之三,尤其二十里堡、坊子周围五、六十里区域烟草遍地。仅二十堡一地,英美烟公司所收买之烟草数,达五百万之巨[25]。1933年潍县种植已达8.5万亩,占全省种植面积21.6万亩的40%[17]48。1933年到1934年陈翰笙实地考察了潍县两个典型乡村,得出的结果是“作物面积是1,457.6亩,而美烟种植面积则高达198.8亩,美种烟草面积占作物面积的13.6%,而调查该县两个村农户总数是193户,种植美烟户数是114户,种植的农户每个村平均不少于63.4%[26]。与潍县接壤的临朐县,美烟的种植面积也出现了类似的现象。1916年美烟开始传入临朐,种植规模不断扩大。“1936年临朐烤烟种植面积和产量创民国年间最高纪录。当年栽种80946亩,占全县耕地面积的9.8%,占全省烤烟烤烟种植面积的19.5%;产烟1442.62万公斤,占全省烤烟总产量的23.1%,产品外销至英、美、日本、菲律宾等国,成为山东省烤烟主要产区。”[27]几乎与此同时,据1933年胶济铁路沿线经济调查报告载,临淄美烟“近年来种植极广、散布各处、约计四万亩左右,输出之值二百万元,此该县新辟之最大财源,亦地方繁荣之一大主要原因。”[28]

从1913年美烟在潍县试种到上个世纪30年代初,短短二十余年时间,胶济铁路沿线一带美烟种植面积、产量及所从事种植的农户比例来看,其区域化、专业化已经达到了相当高的程度。然而与此同时远离胶济铁路的“其余各县所种之烟草,大都系中国种,多供给当地人民消费云”[15]1181。良好的气候土壤条件、中外烟草公司的劝诱和胶济铁路的修建等多种因素重构了沿线烟草种植结构,也给近代山东农业经济体系带来了传统和现代的两元性特性。

三、 胶济铁路推动了沿线美烟的商品化、外向型发展

山东原产土种烟草,以安邱、昌邑、昌邑、潍县为中心。但这种土种烟叶小、产量少,烘干整理等工作又极幼稚,故销行范围颇狭[13]107。随着1904胶济铁路的开通,作为现代交通工具,其快速、安全、便捷的特征为大规模的烟草运销提供了方便,为该沿线以烟草代表的商品经济能够形成和发展提供了得天独厚的条件[29]。当然近代以来,随着青岛开埠、国内外卷烟业的发展等多种因素的耦合共同促进了山东烟草业种植逐渐向商品化、外向型方向发展。

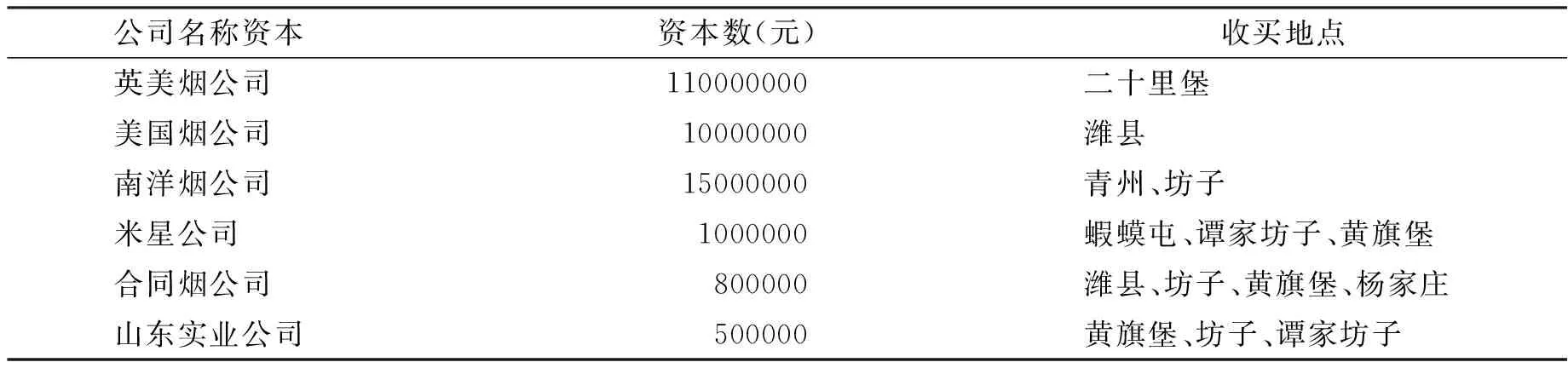

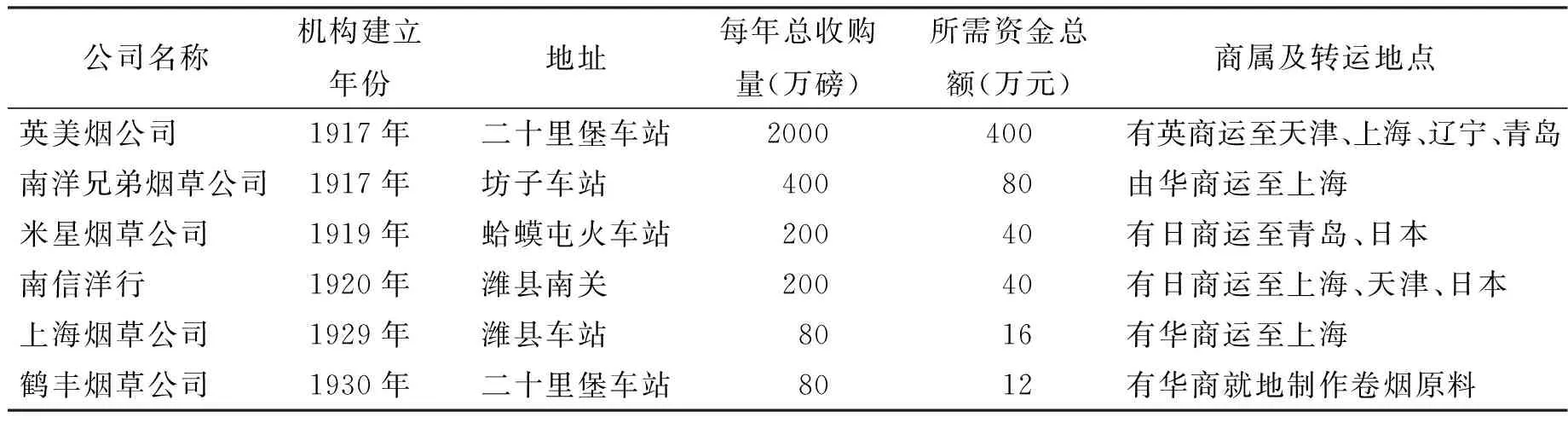

胶济铁路沿线不仅是美烟的集中产区,同时是其集散地和产地市场。每到收烟时节,来自境内外的各大烟草公司云集胶济铁路沿线潍县站、二十里堡、蝦蟆屯、坊子(隶属于潍县)、黄旗堡(隶属于安丘)、谭家坊子、杨家莊、青州站等(隶属于青州县)、辛店(隶属于临淄县),其或借当地之烤烟厂,或临时在车站附近租地搭棚,收买各等烟草。各地烟农把经过初步熏烤后的美烟用手车或大车运往就近运送到上述各个站点。在中外诸多烟草公司中,英美烟公司资本实力最为雄厚,同时在1917年于二十里堡站建成了我国境内最早、规模最大复烤厂,其收买烟草亦最多,超过其他几家公司收购量的总和[13]462;[18]27(见表2和表3)。复烤后的烟叶,在二十里堡装运经胶济铁路运本埠或外埠,二十里堡这个胶济线上的小站,因运输烟叶,每年货运收入仅次于青岛和博山车站,居全省第三,因此闻名国内外[16]4-5。其他潍县车站、青州车站、坊子等车站均是重要收烟点,通过胶济铁路运抵青岛,或转运到上海等地成为当地卷烟厂纸烟生产的原料,或出口到境外。

表2 各地采办烟叶之公司

资料来源:实业部国际贸易局:《中国实业志——山东省》,1934年版,第462页。

表3 各烟草公司年制量登记表

资料来源:山东省烟草公司潍坊市区支公司:《潍县烟草志》,1986年,第49页。

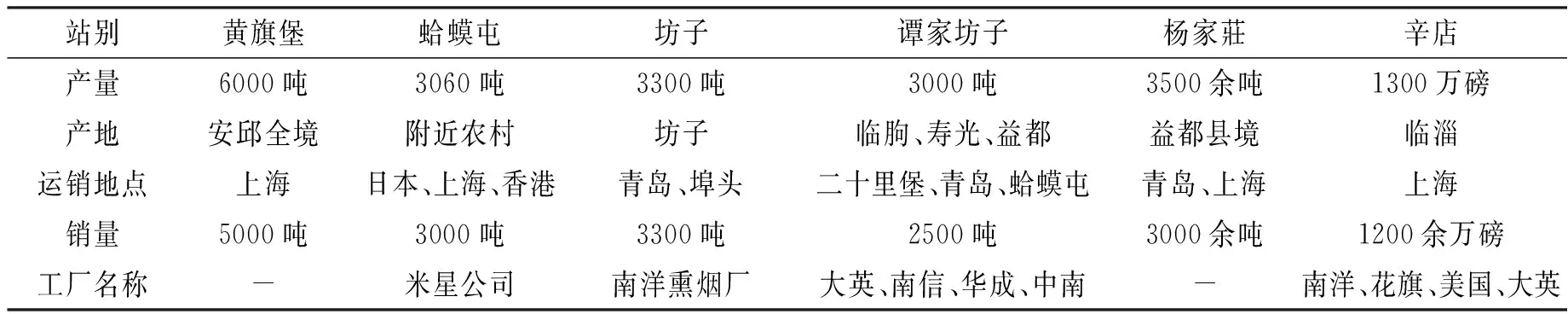

青岛港的开埠与兴建、胶济铁路出现,不仅促进了山东经济重心的东移,并由此改变了山东的经济地理,使青岛等口岸城市成为规模较大的进出口市场。具备了发达的国际、埠际贸易,而且与内地市场有着密切的联系[30]。就在这种背景下,随着美烟种植及其推广,其对外出口状况也开始出现在海关的记载上,“烟草一物,向来不甚重视,今忽变为大宗出口货,且能持久而不衰。1913年仅出口11担、1917年则有35149担、1918年竟跃至13,7383担”,1922年152006担、1923年168327担,1924年因大英烟公司在青岛所建卷烟厂即将完工,“特将多数烟叶留存,备供厂用之数”,导致当年出口减至146800担,1925年出口又增加到166000担[24]276,287,328,338,349。此后胶济铁路沿线美烟的运销与出口因复杂的国内外情况多有变动,但其数额不可小觑。据上个世纪30年代初铁道部联运处的调查,英国烟公司(英美烟公司的一部分)、南洋兄弟烟草公司及日本米星公司等在胶济铁路沿线站点谭家坊子、坊子、蛤蟆屯、黄旗堡等购买美烟后运抵青岛,或成为当地卷烟业的原材料,或向境内外出口。其中蛤蟆屯、谭家坊子每年都有数额巨大的美烟向日本、上海、香港等地出口、其中仅黄旗堡每年一站点向上海外销美烟即达5000吨之多(见表4)。

表4 胶济铁路主要站点所收美烟一览

资料来源:铁道部联运处编印:《中华民国全国铁路沿线物产一览》,第209页到232页,1933年。

胶济铁路沿线大规模的烟草能够对外输出,从根本上来说是其源于上个世纪2、30年年代国内外卷烟业的发展,需要巨量的烤烟原料。1925年,英美烟公司在青岛正式成立分公司开工生产烤烟,日产量可达200余箱,销用本地所产之烟叶之巨[24]349。1932年后,青岛崂山烟厂和即墨东泰烟草工厂也相继成立。而胶济铁路沿线所产美烟多运往上海。值得注意的是,其时上海作为我国最大的卷烟业生产基地,对烤烟需求量尤甚。据上海商业储蓄银行的调查,有50余家华洋公司在上海设立了卷烟厂,调查其中产量最大的英美烟公司、南洋兄弟公司等23家,得出的结论是其生产量年年递增,1930年各厂每年出货不过32万多箱,1931年即增至38万多箱,较前增6万多箱,1932年又增至42万多箱。1933年上半年,产量即达45.8万箱[31]。在这里虽不能精确地说明其原料来源有多少是来自胶济铁路沿线美烟生产区域,但通过表3和表4及上述分析可知,英美烟公司、南洋兄弟烟草公司等中外烟草公司在胶济铁路沿线站点收购美烟运抵青岛后,再转运到沪为该地卷烟厂提供原料。在这里我们不难得出结论:作为国内集中种植美烟的三大区域之一,胶济铁路沿线无疑是上海各大烟草制品公司的重要原料来源地。随着该该区域美烟种植区域的扩大及其品质的优良,也引起了日本专卖局的重视,“每年必命青岛日商收买225000公斤乃至262500公斤,此殆已为确定数目。”[32]米星烟草公司、南信洋行均系日商所开办,其在胶济铁路沿线收买美烟后运至日本国内以满足其卷烟业的需要(见表3和表4)。

四、结语

1898年青岛港的开埠便利了土洋货的进出口,是近代山东经济逐渐融入国际化的表现,而胶济铁路拓宽了青岛港的腹地范围,其沿线美烟的种植结构、生产布局则是对国内外市场对美烟需求做出的反应,沿线站点所形成的美烟初级市场到最终运销到青岛、上海及境外等地的最终市场。胶济铁路作为现代交通方式沟通和促进了美烟的生产、销售两大环节,对美烟种植的区域化、专业化和销售的外向型均起到了重要作用。

近代中国是一个变动剧烈的社会,这种剧烈变动的根本原因是中西交往。中西交往通过港口与腹地间的往来及互动扩散、展开进而冲击着近代中国的社会经济结构。而在中西交往的互动过程中,铁路轮船扮演着极为重要和不可替代的载体作用,在港口与广大腹地间成为人、财、物乃至信息流动的桥梁和枢纽,进而成为促进近代中国社会经济结构发生变化的融媒和推进器[33]。胶济铁路的极化效应与青岛港口所构建的贸易网络,二者的互动共同推动了沿线烟草业发展的现代转型,这也说明在近代中国社会转型中以路港互动为代表的现代交通网络,对近代区域社会历史进程起到了至关重要的作用。

青岛港的开埠和胶济铁路的修建是德国侵华政策的结果,而以烟草业为代表的近代山东农业经济体系的趋新和变革在一定程度上来说又是这一历史现象的产物。近代以来外来势力的渗透和入侵往往是刺激中国区域经济现代化的重要因子,这一缘由有助于近代中国经济结构的消解和重构。毋庸置疑,我们谴责近代一切外来侵略,但历史的复杂之处在于它的多面性,这是我们不应该忽视的。

参考文献:

[1] 戴鞍钢.发展与落差——近代中国东西部经济发展进程比较研究(1840—1949)[M].上海:复旦大学出版社,2006:73.

[2] 江 沛,李丽娜.铁路与山西城镇的变动:1907—1937[J].民国档案,2007,(2).

[3] 马义平.铁路与近代河南的棉业发展(1906—1937)[J].中国历史地理论丛,2010,(1).

[4] 陈 真,姚 洛,逄先知.中国近代工业史资料(第2辑)[M].北京.三联书店出版社,1958.

[5] 邓宏兵.区域经济学[M].北京.科学出版社,2008:156.

[6] 聂华林,赵 超.区域空间结构概论[M].北京.中国社会科学出版社,2008.

[7] 山东省地方史志编纂委员会.山东省志·烟草志[M].济南:山东人民出版社,1993:31.

[8] 金曼辉.我们的华北[M].上海:上海杂志无限公司,1937:299.

[9] 农商部中央农事试验场树艺科.烟草种类(品种)比较试验[R].农商部中央农事试验场民国五年试验成绩报告,1916:39-43.

[10]公 英.山东潍县之金融业[J].工商半月刊,1934,(2).

[11]江 沛.交通与近代中国社会变动的关联性[N].中国社会科学报,2009-12-07(5).

[12]刘 晖.略论铁路与民国时期河南省植棉业的现代转型[J].历史教学,2009,(16).

[13]实业部贸易局.中国实业志·山东省[M].上海.实业部国际贸易局,1934.

[14]杨国安.中国烟叶史汇典[M].北京.光明日报出版社,2002.

[15]许 檀.明清时期山东经济的发展[J].中国经济史研究,1995,(3).

[16]山东省地方史志编纂委员会.山东省志·烟草志[M].济南.山东人民出版社,1993.

[17]山东省烟草公司潍坊市区支公司.潍县烟草志[M].1986.

[18]潍坊市政协文史资料委员会.潍坊工商老字号[M].北京.中国文史出版社,2001.

[19]民国山东通志编辑委员会.民国山东通志(第2册)[M].台北.山东文献杂志出版社,2002.

[20]陈松峰,陈文峰.烟史闻见录[M].北京.中国商业出版社,1990:75.

[21]从翰香.近代翼鲁豫乡村[M].北京.中国社会科学出版社,1995:154.

[22]明 洁.英美烟公司和豫中农民[J].中国农村,1936,(7).

[23]邹豹君.山东省农村区域之初步研究[J].地学杂志,1937,(1).

[24]青岛市档案馆.帝国主义与胶海关[M].北京.档案出版社,1986.

[25]章有义.中国近代农业史资料(第2辑)[M].北京.三联书店,1957:225.

[26]陈翰笙.帝国主义工业资本与中国农民[M].上海.复旦大学出版社,1984:21-22.

[27]周瑞增.中国烟草史话[M].北京.中国轻工业出版社,1993:162.

[28]胶济铁路车务处.胶济铁路经济调查报告·分编(四)[M].青岛.文华出版社,1934:4.

[29]从翰香.从区域经济的角度看清末民初华北平原翼鲁豫三省的农村[J].中国经济史研究,1988,(2).

[30]任银睦.近代青岛城市发展与腹地农村社会经济[J].扬州大学学报(社科版),2004,(4).

[31]上海商业储蓄银行调查部.烟与烟叶[B].1934:184.

[32]山东之烟叶[J].中外经济周刊,1925,(97).

[33]朱荫贵.近代新式交通运输业与中国的现代化——以铁路轮船为中心的考察[M]∥朱荫贵,戴鞍钢.近代中国:经济与社会研究.上海.复旦大学出版社,2006:622.

——千岛湖站