思维方法和观念的转变比技术更重要──之五:混凝土工程中的分解论和整体论

廉慧珍

(清华大学土木水利学院,北京100084)

1 树木和森林

人人皆知,森林由树木组成,但是并非种了大量的树木就能形成森林。多年以前,《中国青年报》曾刊登过一则惊人的报道,题为《绿色长城的垮塌》,内容摘要如下:

20 几年投资上百亿资金营造了绵延千里的三北防护林,但是由于没有顾及当地的水文、气象和地貌的条件以及适地、适树、适草的自然规律,单一品种的杨树发生虫害时无法抵御,一倒一大片。许多杨树长成不死不活的 “小老头树”,达不到防护效果。因此北京每年春天仍要迎接沙尘暴。

当然,此后我国已正在改造治理。

这样问题的出现,从根本上来说,是缘于一种分解论方法。

天然森林的特点是长期形成完整的、稳定的群落结构:茂密的林冠──灌木丛──草本层──落叶层和苔藓植被,相辅相成,形成一种大自然的发展的生物链,能保持水土和营养,保护生物的多样性和可再生资源,具有自我调节和抵御外来因素破坏的自我保护机制,在受损时有很强的自我修复及还原的功能。

人造林的失败就在于 “南方沙家浜(沙木),西北杨家将(杨树),东南马家军(马尾松),东北莲花落(落叶松)”的单一品种:没有不同高度植物的互补,地表植被差,水土保持能力弱;单一树种无法给不同动物提供适宜的生存和繁衍的环境,生物多样性水平极低;缺少落叶改良土壤,营养循环过程被阻断,土壤营养日益匮乏;生态状况脆弱,缺少病虫害的天敌;随着树木的成长,单一元素在土壤中高度聚集易产生毒素。在狭隘的经济利益驱使下,巴西亚马逊雨林和我国云南、海南,“用经济林代替杂木林”,大量热带雨林被砍掉,种植橡胶、香蕉等经济作物。在种植橡胶树时,为了高产而严格清除林下植物,结果引起水土流失甚至山洪爆发的灾难。

人们处理任何事物都是基于对客观世界的认识。事物的发生和发展都有其客观规律,但是对客观规律的认识和研究的方法有关,而研究方法和思维方法有关。思维和研究的基本方法是整体论和分解论(又称还原论)。森林是由树木组成的,但是并不是种了树就一定成林,而是要根据“当地的水文、气象和地貌的条件以及适地、适树、适草的自然规律”规划建设。这就是整体论的方法,而分解论的方法则是“只见树木不见林”。然而,毕竟森林由树木组成,按自然规律认真研究每一种树木的特性和生长规律,保证成活率,是造林的先决条件。20 世纪以来,相对论、量子论和系统论的出现,认为世界是非机械的、相互联系的、不可分解的有机整体。科学家开始看到整体论的重要性。这两种方法有什么区别、什么关系?如何取舍?这是涉及人们认识世界的重要问题。

2 混凝土工程中分解论和整体论

2.1 分解论(又称还原论,Reductionism)

分解论是一种把复杂的系统(或者现象、过程)分解为其组成部分的过程。分解论认为复杂系统各个组成部分的行为可以反映系统的性质,将系统简化成各个要素,分别研究其主要行为和性质,然后将这些性质“组装”起来形成对整个系统的描述。例如,从对水泥熟料单矿物水化的研究,来研究水泥的水化,用以指导混凝土材料的工艺;又如在研究影响混凝土性质的诸多因素中,每次只变动一个因素的研究方法等等。分解论是研究本质,是科学发展所必须的,但不是最终的和整体的,其研究的结果不能直接用于整体。例如据Goldman A 和Bentur 报道,在0.33 的相同水灰比下,硅灰掺量对砂浆标准养护试件的抗压强度影响很小,而对混凝土则影响显著,见图1[1]所示。如果按分解论的观点,水泥砂浆由水泥浆体和砂子组成,混凝土由砂浆和石子组成,砂子和石子都是惰性的,那么水泥砂浆的性质就能代表混凝土的性质,而按整体论来看,混凝土和砂浆的区别在于因石子的存在而多了一个组分相,即和石子的界面,如图2 所示。尽管水泥砂浆也存在界面问题,而砂浆和石子组成混凝土后,浆体和石子的界面要比和砂子的界面在尺度上和作用上要大得多。当水泥中掺有不同混合材时,这种差别在宏观上就表现得更加明显。

图4 不掺粉煤灰的不同强度混凝土强度发展[3]

图5 掺粉煤灰的不同强度混凝土强度发展[3]

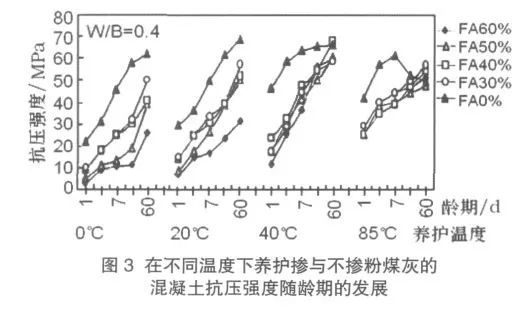

当混凝土已浇筑并硬化成构件后,就无法知道其内部究竟发生了什么。这时,就需要分解论了,而分解论方法是否可行,还是方法的问题。例如,当前水泥混凝土的检测都是按各自的标准条件进行的,将这样检测出的结果用于评价工程构件中混凝土的性质进行验收。这是一种以“静止的、孤立的”观念的分解。实际上,这样把混凝土结构构件分解成小试块后,其所处环境条件都不一样了,工程中的构件尺寸比实验室小试件的大得多,水泥水化产生的热量使混凝土内部的温度很高,和实验室标准条件下小试件实验的结果有很大的差别。因为混凝土构件从表面到内部的温度是变化的,按照监测实际构件中的温度变换混凝土试件养护水的温度,则检测该养护条件下混凝土的强度,就可以反映实际构件中混凝土强度。如图3 所示为水胶比为0.4 的混凝土,分别掺入粉煤灰0%、30%、40%、50%和60%,当温度≤20℃时,各组混凝土抗压强度均随龄期而增长;当温度达到40℃时,掺粉煤灰的混凝土抗压强度均随龄期而增长,而不掺粉煤灰的混凝土在7 天以后增长减速;当温度达到85℃时,掺粉煤灰的混凝土抗压强度仍均随龄期而增长,而不掺粉煤灰的混凝土则在7 天以后,其抗压强度随龄期而下降。该试验应当也属于分解论方法,是一种用实验室小试件对结构构件中混凝土的模拟实验。当前较大尺寸构件混凝土内部温度远高于20℃,对于不掺粉煤灰的混凝土,用实验室标准试验的强度验收是不安全的;对于粉煤灰掺量大于30% 的混凝土,用标准试验强度验收则是保守的。

上述实验方法是在恒温条件下进行的,而实际构件并非恒温。实际工程中的混凝土温度不仅不同于标准条件的温度,而且在浇筑的初期,依混凝土的原材料、配合比、构件尺寸和环境温度而不同,随环境温度而波动。实测构件内部温度发展历程,跟踪变换养护水温度[2],应该能更准确地了解构件混凝土的强度发展。虽然,一方面,养护温度的变换滞后于构件混凝土温度信号的传递;另一方面,试件内部温度的变换滞后于养护水温度的变换。由于只能如此“跟踪”而非同步,所测构件内部混凝土强度随温度的发展也是滞后的。然而,毕竟是一种整体论的思维,在定性上亦可以指导生产。Dhir R K和Jonesmann M R 配制相同强度等级的C20、C40 和C60 掺粉煤灰和不掺粉煤灰的混凝土,用跟踪养护的方法(temperature match condition)和标准养护方法检测其强度随龄期的发展,分别示于图4 和图5[3]。由图4 和图5 可见,不掺粉煤灰时,C40 以上的混凝土在龄期为3 天以前、C20 混凝土在7 天以前,跟踪养护强度都比标准养护强度高,此后,则标准养护的强度都比跟踪养护的强度高,强度等级越高、龄期越长,高得越多;掺粉煤灰时,各强度等级混凝土跟踪养护的强度始终高于标准养护的强度,强度等级越高差别越大。在过去,混凝土不掺用矿物掺和料而强度等级普遍较低时,根据实验室标准条件养护的试件强度进行验收,由于结构设计时引入安全系数,影响还不是很大。现时混凝土强度普遍提高,更加之构件尺寸的增大、水泥水化发热量的提高等因素,分解论的验收方法,就会影响或者混凝土不掺粉煤灰时结构的安全性,或者掺粉煤灰时的经济性。

2.2 整体论(holism,又称机体论,organismic model)

整体论认为整体不等于组成部分个体的简单算术和,即,由部分构成整体时,出现组成部分所没有或对组成部分来说无意义的性质,同时失去组成部分单独存在时所具有的某些性质。例如玻璃纤维布和树脂热压制成的玻璃钢,不再具有玻璃的性质(例如透明)和树脂原有的性质(例如可塑性)而成为一种新的材料。系统的整体性质或功能是由各组成部分相互联系和作用所造成。单个组成的性质无法解释整体的行为。例如,混凝土结构耐久性不等于混凝土各项“耐久性指标”之和。不同层次系统的规律不能简单地外推。其原因是:

2.2.1 条件的简化── 环境交互影响的忽略

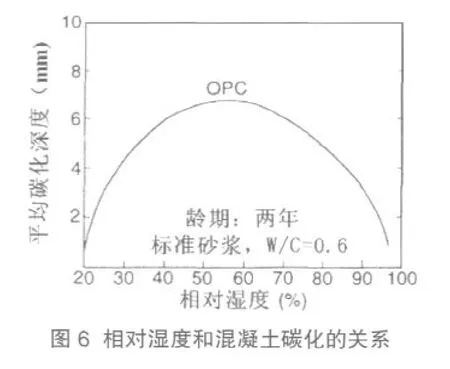

环境的交互作用不一定都是加剧,也可能是减弱。例如硫酸盐和镁盐同时存在时,会加剧对混凝土的腐蚀,而在海水中的硫酸盐的腐蚀可因氯盐的存在而减弱;相同的交互作用在不同环境中也可以不同,例如硫酸盐与其和C3A 反应生成的水化硫铝酸钙,在海水中因氯盐的存在,其溶解度增大而被析出并被带走,混凝土可不发生膨胀;在不流动的含氯盐地下水中则不能被析出,就会引起膨胀。加剧的交互作用不是简单的叠加,不同介质作用一般不是同时发生的,不存在什么“耦合*作用”。例如钢筋必须在高碱性溶液中保持化学稳定。一般认为,混凝土碳化可减少混凝土孔溶液的碱度,对保护钢筋会不利。实际上,混凝土碳化和钢筋锈蚀的条件不同,不会同时发生,未必混凝土碳化就一定引起钢筋锈蚀。如由图6 所示,相对湿度40%~70%是最适合碳化的条件,由图7 可见,相对湿度低于70%时,钢筋锈蚀速率极低;在相对湿度95%~97%之间,几乎呈线性增大,相对湿度超过97%之后,则又随相对湿度的增大而急剧下降,在相对湿度100%时,钢筋锈蚀速率又极低;钢筋锈蚀率最大时,碳化则甚微;碳化深度最大时,钢筋锈蚀速率极低。这可解释北京拆除50 年代建造的旧房碳化已达钢筋表面,钢筋却无显著锈蚀的现象。那些钢筋已锈蚀严重的构件,经查证都是当时为了赶工期而使用了氯盐作早强剂。(图6、图7 来自陈肇元讲座的引用)

2.2.2 过程的强制性

混凝土在大气中的劣化是个很缓慢的过程,为了尽快得知混凝土抵抗环境作用的能力,作为优化时的对比,需要在实验室的标准条件下进行快速实验,这时的条件相对于自然条件,基本上都是强制性的,例如:

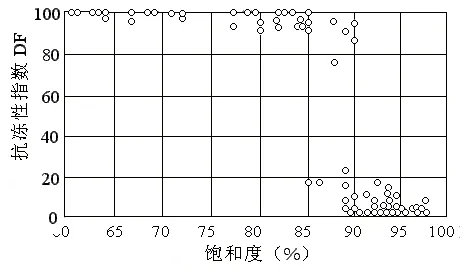

冻融循环:在实验室中的实验,冻结速率可大于6℃/ h,最大可达数十℃/ h,而在大气中的冻结速率则很少超过2℃/ h;在实验室中的实验,试件都为含水饱和,而在大气中,不同环境和部位有不同的饱水程度。饱水程度达到85%以前,永远冻不坏,只要水饱和度达到90%以上,便很快就会冻坏(见图8)[4]。在影响混凝土受冻融破坏的环境因素中,严寒地区冬季因气温很低,冻后难融,而有的地区冬季气温并不比寒冷地区的低,而冻融循环次数有时可能比寒冷地区的冻融循环次数还多,则冻融循环次数会比最低温度更重要。在寒冷地区,避免混凝土早期受冻结更为重要。因为混凝土在早期(28 天左右)内部含水饱和度高,或者因孔隙率较大而易为水饱和,这就是在将出台的《结构混凝土性能技术规范》中,做 “寒冷地区混凝土应在受冻前混凝土的强度应≥10MPa,……开始受冻时的龄期应视当时气温而定,应至少提前1 个月浇筑完毕”这样规定的理由。此外,按现行规范进行的抗冻融循环性试验,所用小试件是在实验室相对规范得多的条件下成型的,并标准养护至28 天,在实际工程中,基本上没有养护28 天的混凝土,而且,由于现场施工条件的影响,混凝土只有经过现场的浇注、振捣、收面、养护才完成最后构件,实验室的标准条件并没有考虑这种工艺的差别。

图8 混凝土饱水程度与抗冻性指数DF 的关系[4]

碳化:现行标准中规定混凝土碳化的试验是将标准养护至28 天的试件在碳化箱中进行强制碳化,碳化箱条件是CO2浓度 20%,温度20 ℃,相对湿度(65±5)%,而大气中CO2浓度平均约 0.04%,温度和湿度都是变化的,而且在实际工程中,没有养护28 天的混凝土。不养护或养护龄期很短的混凝土自然碳化,和养护28 天的混凝土强制碳化的规律完全不同。更何况对于当前普遍使用矿物掺和料的混凝土,不同品种矿物掺和料对混凝土在自然界温湿度变化条件下碳化行为的影响更加复杂,标准条件下的强制碳化无法反映该影响的规律。

碱-骨料反应:为了检测骨料的碱活性,常使用含碱量很大的水泥,例如人为地增加碱含量;为了检测掺混合材的水泥是否会发生碱骨料反应,常使用碱活性很高的骨料,例如生产石英玻璃的下脚料。这种极端的条件在实际工程中往往是达不到的;即使混凝土中骨料具有很强的碱活性,同时有很大的含碱量,如果环境无水分的供应,也不会发生碱-骨料反应。碱、活性骨料和水三者同时存在是发生碱-骨料反应的必要而充分的条件。缺少其中任一项都只是必要而不充分。美国垦务局的Richard W. Burrows 曾从1946 年开始,在美国克罗拉多州的青山坝对使用27 种水泥的104 种混凝土胸墙面板进行了53 年的观察、实测和研究。在浇筑面板时曾在坝顶每间隔2.1 m 埋设黄铜插件,随后用尺寸稳定的钢尺和30 倍显微镜进行量测(精确至0.05mm)。观察中发现,使用高碱水泥的混凝土在仅18 个月之后就开裂了,经38 个月之后,出现了大量的地图状裂缝,但量测结果却并没有膨胀发生。由于104 块混凝土板无一膨胀,可以断定这是一种干燥收缩现象[5]。在我国也发生过类似现象。北京西直门的老立交桥在拆除后,检测开裂漏水处的混凝土,发现骨料有碱活性,水泥中碱含量也高,但是没有发现有碱-骨料反应的产物,其劣化的主要原因是干湿交替、温度变化、雨水渗透、除冰盐、冻融循环等对施工质量差的混凝土的交互作用。

氯离子在混凝土中的扩散系数:除了自然浸泡法以外,都是强制进行的──或者施加电场,或者真空饱盐。此外,由于条件的差异,有时还要进行一些假设,如氯离子扩散系数,无论何种方法检测,最后都是按Fick 定律(在一定假设的条件下)计算出来的。Fick 定律主要的假设就是离子扩散的介质是均匀的,而即使成型规范的混凝土也是高度的非均质体。自然浸泡法因为是在自然条件下的试验,被认为直观的就是可靠的,很容易被理性的人接受。但是用浸泡法试验的数据计算的氯离子扩散系数却仍然用Fick 定律。混凝土不仅是非均质体,而且其微结构随环境(主要是温、湿度变化)和时间(龄期)而变化,具有不确知性,是从空间到时间上的不均匀。按照相同的方法得到的氯离子扩散系数用于优化混凝土材料是可行的,但是用于计算结构物的服役寿命则也只能是用于对比优化。有人以此计算出某结构物服役寿命为一百零几年,这样准确定量地预测混凝土结构耐久性反而是不科学的。

2.2.3 状态的差别

在实验室试验是用标准成型和标准养护的小试件,三向无外部约束、无宏观缺陷,考虑承载的作用时也是单向受压;而在结构中,内部混凝土处于三向约束和变化的温度下,存在可见与不可见的原始缺陷,而且承受荷载时,不同构件的不同部位应力状况不同。

试件尺寸不同也造成检测结果的差异,例如对混凝土干燥收缩性能的试验,因试件尺寸的不同,失水速率和失水程度都不同,则干缩变形率也不同(图9)[5];实验室用的标准试件尺寸一般使用100×100×550mm3,远小于工程中构件的尺寸,所检测的混凝土干燥收缩值不能代表结构中混凝土的干缩变形。由于尺寸差别大,混凝土内部温度差别也大,会造成其他性质的差别。极端的实例是水工结构的大坝混凝土,由于其体积之大,水泥用量增减1kg 都会对整体造价有很大影响,出于经济性的考虑,都尽量减小水泥用量;同时也为了尽量降低混凝土的温升而必须尽量降低水泥用量。为此,大坝混凝土使用的石子最大粒径会超过40mm 甚至达80mm、120mm、150mm。有时还要向已浇注的拌和物中抛填毛石。验收检测该混凝土强度和抗渗性时,则先剔除大于40mm 的石子后才成型。实践证明这样的实验室检测结果与大坝实体混凝土的相去甚远。由于界面的影响,尤其是较高水胶比的混凝土,在理论上,骨料粒径越大,界面过渡层这个混凝土中的薄弱环节的厚度越大,因此,对于相同水胶比来说,混凝土的抗压强度和抗渗性随石子粒径的减小而提高;如果浆体量很少,而骨料粒径又很大,则骨料之间距离很小,界面过渡区几乎可以替代浆体,剔除大石子后混凝土的微结构和性质与坝体中的都会有很大差异。这就是分解论的结果。即使采取钻芯取样的检测,仍然有实验室混凝土和大坝混凝土之间缺乏相关性的问题,1984 年J. M.Rapheal 就曾报道过一个无法解释取自大坝的芯样抗拉强度损失的疑团。经过漫长的调查之后,发现芯样在运往实验室期间,稍有干燥和表面裂缝所造成抗拉强度的下降高达50%(资料来源为覃维祖讲座中所引用)。现时混凝土抗压强度和抗拉强度的关系和过去在较低混凝土强度等级时的不同,强度等级越高,抗拉强度与抗压强度的比值越小;实验条件对抗压和抗拉强度的影响也不一样,例如冻融循环后,抗拉强度损失比抗拉强度损失显著。

3 分解论和整体论的关系

现代科学技术活动规模扩大和工程技术复杂程度提高的速度空前,使自然科学、技术科学以及社会科学之间整体性联系的特点日益突出。该特点在土木工程领域也已显现──工程的功能复杂化对技术进步的要求、原材料的变化和资源的日益短缺对混凝土技术的挑战、观念和思维方法相对于时代发展的落后,等等。表现在土木工程中,尤其是混凝土这种复杂体,实验室分解研究的结果只反映混凝土材料本征特性的那些物理、力学性质指标都不能代表混凝土结构的服役行为,而且,在实验室,更无法量化和检测出混凝土那些只有在工程的活动中才能发生的行为、表现与效果(即英文中的“performance”),例如耐久性和施工性。这是由总是处在复杂变化环境中的混凝土内部微结构的复杂性所决定的。实验室分解研究的结果只反映材料相对的固有性质。在自然环境中几乎没有由单一因素造成的劣化,能给工程带来好处的措施,必然也会同时存在某些不利因素,必须因地制宜、因事制宜、因时制宜、因人(使用者的素质)制宜,因此分析和处理混凝土结构工程问题,必须用整体论观点和方法。

然而,不管有多么复杂,总是有规律的,需要不断地去探索、研究。当人们需要“知道究竟”的时候,就需要对复杂的事物进行剖析,去“刨根问底”,则研究机理主要是用分解论的方法。问题在于,不能把整体论和分解论对立起来而互相排斥,整体论和分解论相互结合,才能既能知其然而又能知其所以然;知其然后才能确认其然。例如当萘系高效减水剂问世之后,正是科技人员研究了其成分和结构及其在水泥中的作用机理,人们才敢用,并逐渐了解了其使用的针对性而得以推广;对水泥水化机理的研究尽管至今还有很多问题不清楚,毕竟对混凝土的制备和应用起了很大的作用。如果行动先于研究,则必然会因盲目而走入歧途。 对人体有害的“瘦肉精”曾经被大力推广就是一例。现在有人在推广某种产品时,为了狭隘的商业利益,只做“对混凝土性能改善”的宣传,而回避其成分和本征特性;对机理的“研究”只将一些推测的阐述或者皮毛的概念用来“点缀”蒙混。即使有证明在指标上是无害的甚至是改善的,对混凝土材料这种高度复杂的体系来说,也不能只看重短期的影响。整体论并不是只重表象不问实质,分解论也不是不研究元素之间的相互联系。

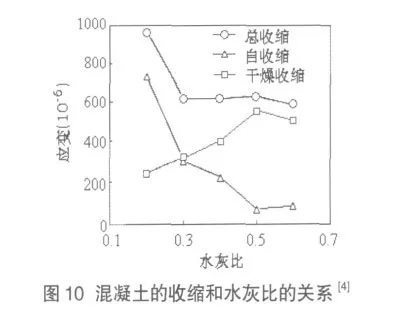

对于基础性研究,分解研究是必要的,是迄今自然科学研究的最基本方法。正如对人体的研究,不仅研究到细胞,还一直研究到基因,但是应当正确地简化,不能使用不可能存在的条件,并且不能做简单的外推,甚至夸大。例如在水灰(胶)比对混凝土收缩的影响时,从文献中查到有人说“水灰比对干缩的影响很大”,有人说“水灰比在0.35 到0.50 间变化对混凝土的干缩影响不大”, 还有人认为水灰比可能间接地影响混凝土干缩,等等,莫衷一是。实际上这就是个方法问题。在试验时,所设条件不同会得出不同的结果。混凝土中骨料的线胀缩系数约是水泥浆胀缩系数的两倍,影响混凝土干缩的主要因素是骨料品种和用量。因此当骨料品种一定时,并在相同水灰比下,浆骨比是影响混凝土干缩的主要因素;对于水泥浆体来说,其干缩是由于失水而引起,因此当混凝土骨料品种和用量都一定时,水灰比是影响干缩的主要因素。试验时,就必须在水灰比、浆骨比(严格来说还有砂率)、骨料品种诸因素中,只改变一个因素而固定其他,才能知道各因素影响的程度;如果改变水灰比的做法是增减用水量而不变水泥用量,或增减水泥用量而不变用水量,则会同时引起浆骨比(体积比)的变化,试验结果不能说明各因素对混凝土干缩影响的程度。此外,与测验方法也有关──例如什么时间拆模测初长?从图10[4]可见,混凝土干缩值随水灰比增大而增大,而混凝土自收缩值则随水灰比增大而减小。自收缩在混凝土初凝后就开始,当试件硬化以后测初长时,已产生了一定的自收缩,此后再继续测长,就会得到干缩和自收缩造成的总收缩值,于是就出现 “水灰比在0.35到0.50 间变化对混凝土的干缩影响不大”的假象。当水灰比小于0.3 时,自收缩更加敏感,继续降低水灰比时总收缩会增大。这个例子说明,分解试验的结论必须明确实验的条件,用于不同目的的解释。

自1968 年美籍奥地利人、理论生物学家L.Von.Bertalanffy发表专著:《一般系统理论:基础、发展和应用》(《General System Theory; Foundations, Development, Applications》)后,开始形成了一个新兴的科学,把整体论和分解论结合了起来。

正如钱学森所说:“我们所提倡的系统论,既不是整体论,也非还原论,而是整体论与还原论的辩证统一,是更高层次的东西,即我们的系统论既要包括整体论,也要包括还原论。”系统论的基础是辩证法,把整体论和分解论割裂开是违背辩证法的,也就违背了系统论。不能认为只有在宏观层次上的研究才是整体论,实际上在物质的基本粒子研究中同样也需要整体论的思维,量子论就是最好的实例。不能认为分解论是科学的而整体论只是凭经验。什么是科学?科学的本质是人类对客观世界规律的认识,是一种知识体系。经验是经历和体验、验证的意思,无论是分解论还是整体论,经验都是重要的。牛顿发现万有引力,绝不是因为苹果掉到他头上这一次经历。同样,如果认为整体论是万能的而分解论是脱离实际的、无用的,就会丢掉某些可能是很重要的信息。分解研究时,要有整体论观念,整体研究时,要知其然又知其所以然。重要的是,研究的动力是人们了解世界的欲望和解决实际问题的需要,无论是分解论还是整体论研究,都不能从杂志缝里找题目,否则都会脱离实际。应提倡的是,重视基础性研究,按整体论观念用以指导工程的研究和实践。中铁十八局的杨雄利,受T.C.Powers 关于“不能使硅酸盐水泥完全水化”和R. W. Burrows 关于混凝土养护的观点的启发,对当时生产管片的养护工艺产生怀疑,经在生产实践中大量的对比试验,取消了原来工艺中无效或可能不利的环节,养护工艺优化后,取得了显著的经济效益和环境效益[6]。山东高速青岛公司的郭保林在青岛海湾大桥工程中使用了透水模板衬里,并对使用和不使用该模板衬里的混凝土进行模拟的对比试验,结果表明该模板衬里有既排水又蓄水、保水的功能,可基本消除毫米级的可见气泡,且可提高混凝土表面密实度,显著改善钢筋的混凝土保护层早期表面质量;使用不同来源的透水模板衬里的混凝土,与常规钢模板的相比,龄期3 天时表面硬度提高率可达40%以上,随龄期而下降,14天下降到30%以下,180 天一直到540 天,基本稳定在6%~8%。这是由于透水模板衬里的作用使混凝土表面水胶比降低,并得到充足的水养护,富集在表面的细水泥颗粒水化迅速而充分,“早长晚不长”而使表面增强稳定下来[7]。这种研究为严酷环境下重大混凝土结构工程的施工提供了可靠的依据。

4 结束语

(1)思维方法是哲学层次的方法,哲学是一门科学,是指导一切科学的科学,也是人们在实践中认识到的客观规律,用不同的思维方法会得到不同的结果。当前存在的传统思维、从众思维和机械思维等思维方法常会形成一种思维的定势,阻碍人们正确的认识和判断。运用辩证思维就可以较深刻地认识而遵循客观规律进行分析和决策。

(2)应当将分解论和整体论两种方法结合起来,而不是相互排斥,互相否定,当然也不是简单地从形式上的合作。这种结合的实质就是运用辩证思维分析和处理,就像是中西医结合一样,并不是用西医的手段诊断后再开出一些中成药方去治疗那样简单的拼装。对待混凝土这样复杂的体系,其复杂程度可以与人体相比,一个高明的中医一生中所开出的药方不会都是一样的,混凝土也不能一种强度等级用一个配合比。现代“不确定性科学”理论应当也适用于混凝土。

(3)按整体论的观念,不能脱离工程而孤立地看待混凝土材料,首先要按工程需要优选和控制原材料,然后优化配制出具有合格实验室指标的混凝土拌和物,最后必须经过正确的浇筑、振捣、收面、养护等工艺,才能完成整个混凝土工程。三个环节互相影响、互相联系,每个环节都“好好做”,就能保证工程质量。离开工艺过程的混凝土材料是没有意义的。

[1]Goldman A,Bentur A. Bond Effects in High Strength Silica Fume Concrete, quoted by Bentur in paper titled The Role of the Interface in controlling the performance of High Quality Cement Composites. In Advances in Cement Manufacture and Use, eddied by Gartner E, published by Engineering Foundation, New York. 1989.

[2]Swee Liang Mark (Astralia) and Kazuyuki Torii(Japan),Strength Development of High strength Concretes with and without Silica Fume under the Influence of high Hydration Temperatures. Cement and Concrete Research, Vol.25, No 8 ,1995.

[3]R.K.Dhir, M.R.Jones, PFA Concrete: Influence of Simulated in Situ Curing on Elasto-Plastic load Response, Magazine of Concrete Research,1993,45,No.163.

[4]A.Neville, Properties of Concrete, 4th edition.

[5]R. W. Burrows,Visible and invisible cracking of concrete,ACI Farmington Hill, Michigan,1998.

[6]杨雄利,地铁管片养护制度优化的实验研究[J].混凝土世界.2010(10):58-61

[7]郭保林.模板衬里改善表层混凝土质量的机理研究[J].建筑材料学报.2011(4):512-516