走近地铁施工一线建设者

刘潇

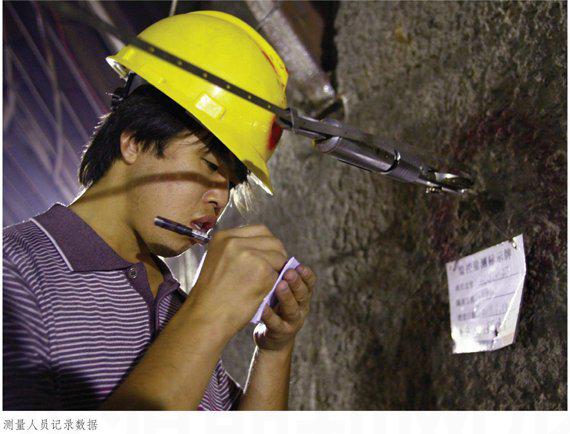

国庆假期前,带着广大市民的热切关注,我们来到由中铁十七局承担土建工程建设的青岛地铁一期工程三号线的中山公园站到太平角公园站区间的施工现场,用文字和画面记录了地铁建设者的工作与生活。地铁建设的铁皮围栏,将都市的繁华与喧嚣阻隔,这里只有机器的轟鸣运转声和工人熟练劳作的身影。“走基层·镜头传真情”,本期为您报道地铁建设工地上挥洒激情与青春的热血工人。

下井作业:险中有细,有条不紊

天刚蒙蒙亮,第一批下井作业的工人已经开始工作了,9月29日,这一天的主要任务是继续进行主体工程施工,并在深埋隧道进行钻爆,推进挖掘进程。

我们跟随施工人员从2号封井下井,进入车站主体施工地点,这里距地面17米。区间起点位于汇泉广场站,终点位于中山公园站,左线全长608.519m,右线全长588.093m,为马蹄形断面、复合衬砌暗挖结构。本区间沿文登路向东至香港西路折向南,沿香港西路方向,横跨武昌路至荣成路和韶关路交汇附近,地面为体育场所和商务楼房。

由于地处人群密集区,施工安全显得尤为重要。一阵长长的哨声提示后,紧接着便是几分钟的警报声,提醒周边的工作人员撤离,确定人员安全后,引爆人员便按下操作器上的爆破按键——“轰”的一声,明显感觉到大地为之一震,工人对这样的场景早就习以为常,像这样的爆破,几乎每天都要进行两次。而雷管引爆后,爆破工作并没有全部完成,“有时候爆破会有盲炮,需要确认后再次排炮,引爆炸药,这样就能充分保证工作人员的安全,同时,也需要搁置一段时间,让竖井内空气充分流通后方可进入施工。”现场工作人员介绍说,“这样的爆破每次仅仅可以推进2米。”

工程施工处在市区繁华地段,周围建有居民楼、幼儿园、学校……在防噪音防震动方面,也采取了一系列有效措施,爆破的时候采用分段爆破,虽然只是一声闷响,但是60公斤炸药其实并不是同一时间爆炸。“爆炸是分段的,每个段别是50毫秒,因为间隔短,所以感觉不出来,但是正因为这小小的间隔,就可以减少很多震动和噪音。”现场的技术人员向本刊记者介绍道。同时,在爆破之前,也都需要提前认证,经过相关专家的审查通过才可以实施。

工程队鲜总介绍说,炸药都是由专门的工作人员运送,运到工地安装完后,剩余的炸药就要运回,所有工点使用的炸药都是统一管理的,工地上不存放,确保百分百安全。每次爆破需要安放60公斤炸药,分了200多个炮眼。爆破组一共有十七个人组成,他们大多来自湖北十堰,有的负责安装雷管,有的负责墙面注水作业,还有的负责丈量与安全疏导。为了完成一次井下爆破作业,每个人都是汗流浃背,再加上爆破时漫天飞舞的尘土,一上井,人都变成了“泥人”。其他工人等待隧道内尘埃落定后,就开始继续施工,按照一天三班倒的次序,每人每天下井作业的时间大概六小时左右。

父子三人齐上阵

地铁三号线的建设工地上,父亲王应华带着两个儿子王彬和王翔正在焊接作业。他们父子三人是去年来到青岛地铁建设一线的。

王应华今年48岁,家乡在贵州遵义。他当电焊工已经20多年了,走遍了祖国的大江南北,这门电焊手艺,一直是家里最主要的经济支撑,现在又传给了两个儿子。

电焊工作对眼睛的伤害很大,开始做电焊的时候,半个小时眼睛就受不了了,接下去两天眼睛都不敢看亮处。随着工作的进行,尽管会慢慢适应一些,但是做电焊工终是一件极辛苦的工作,即便是在夏天,王应华也要穿着长袖衣服作为安全保护,一天下来,酷热难耐,有时候被高温烘烤的脸部还会脱皮,即便是这样,他还是坚守在施工现场。老伴劝他别做了,回家养老,王应华说:“都习惯了,我这个岁数现在看报纸都不用花镜,你看我保护的多好!施工都近半了,我怎么能走!”

大儿子王彬今年26岁,已经结婚了,但是一直在外打工始终没要孩子。小儿子王翔才21岁,却已经肩负起养家赚钱娶媳妇的责任。他们每天工作9个小时,平均每天焊接十几米长的钢条十五根,他们齐心协力,想着早点建设好青岛地铁,也想着再奋斗几年衣锦还乡。

夫妻双双“奋战”在一线

在中铁十七局的工地上,李伟和吴欢是最年轻的夫妻档。李伟1985年出生,湖北人,参加工作已经五年,现在是一期工程三号线中山公园站到太平角公园站区间段的技术主管,带领着一个小团队每天忙碌在施工一线。妻子吴欢是江西人,1988年出生,2009年来到工地。他们在一个办公室办公,从相识到相恋,终于步入了婚姻的殿堂。

吴欢去年腊月回老家生下了儿子,李伟回家探亲不到一周就又赶回了工地,那一天是腊月二十八,他甚至没有在家里跟刚出生的儿子团聚过年,李伟说,工程实在是太赶了,离不开。吴欢没有任何埋怨,支持丈夫回到了工作岗位。

吴欢刚出了“月子”就带着儿子回到青岛,一家三口在工地不足18平方米的样板房里其乐融融。为了不影响工作,几天前,儿子刚刚九个月,吴欢决定给孩子断奶送到爸妈身边。送走儿子之后,李伟和吴欢很默契,不提孩子,因为一提起来李伟就很心疼,吴欢就要落泪。在他们的小宿舍里,现在还摆满了儿子的小玩具,每每想儿子,他们就看看儿子的“百岁”写真照片。

在那本相册的最后一页,是一家三口的合影,也是他们唯一的合影。问起缘由,李伟说:“太忙了!这套照片是吴欢带孩子去拍的,我没有去。合影是后来补的,我抽了个中午午休时间出去的。”吴欢在一旁补充说:“儿子很听话,拍照的时候都没有哭,他很少哭……”这句话,吴欢一定重复过很多遍给丈夫听,可是听到这句话,两个人都沉默了。

李伟和吴欢的工地距离八大关一步之遥,可是两人从恋爱到结婚,从来没到这些中外闻名的浪漫小径上散散步,吹吹海风。李伟说:“等有时间真正可以休息了,一定好好睡一觉,说实话,实在是累。”他们那么年轻,却一心扑在地铁建设上,然而在这最浪漫的地方,他们度过了充满激情与奋进的青春。

李伟和吴欢的儿子取名李鹏泽,是吴欢的一个亲戚给取的。鹏泽,高远志向,润泽人生之意。过年的时候,李伟和吴欢决定请几天假回去看儿子,实在太想念他了,吴欢微笑着说,鹏泽很聪明,过年回去,一定就会喊爸爸妈妈了……

一家人,一桌菜

在这个工地上,有两个食堂。因为地域差异,配置了两个“厨师班子”。做大锅饭的大姐,大多是工人的家属,他们举家来到工地,不仅陪伴了家人,也多了一份营生。

为了省钱,也为了新鲜,她们每隔一天就到抚顺路批发市场买菜。江西来的林大姐说:“菜真贵,我们都是五点起来去批发市场买菜,去一次就买回两三天的菜。”工人们的伙食还是不错的,每个人每天14元的标准,基本上每顿饭三菜一汤,荤素搭配。工地上以山西和湖南人居多,山西人做菜放很多醋,湖南人却少不了辣椒。中午吃饭的时候,工友们像一家人一般围坐在一起,吃着家乡菜,说着浓浓的乡音,几个四五岁的小朋友来回“串门”,大人们常笑着说,吃百家饭定会长的高,寿命长!

说是这样说,许多举家来到青岛地铁建设第一线的工人家庭,也表现出几分无奈。比如这些孩子们,大人们都忙碌的工作着,他们怎么办?为了青岛地铁建设,建设者们奉献的何止是体力和汗水!

这一顿饭,也许可以挥去一天的疲惫吧。