鄂尔多斯盆地华庆地区延长组长6砂岩绿泥石膜的形成机理及其环境指示意义①

姚泾利 王 琪 张 瑞,3 李树同

(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院 西安 710018; 2.中国科学院油气资源研究重点实验室 兰州 730000;3.中国科学院研究生院 北京 100049)

鄂尔多斯盆地华庆地区延长组长6砂岩绿泥石膜的形成机理及其环境指示意义①

姚泾利1王 琪2张 瑞2,3李树同2

(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院 西安 710018; 2.中国科学院油气资源研究重点实验室 兰州 730000;3.中国科学院研究生院 北京 100049)

通过薄片鉴定和扫描电镜等技术手段,对鄂尔多斯盆地延长组砂岩的成岩现象进行了分析,发现绿泥石黏土膜为该区重要的成岩现象。在对该区砂岩绿泥石黏土膜的产状、结构特征及与其它成岩矿物之间的关系等特征分析的基础上,对其形成机理进行了详细讨论,认为绿泥石黏土膜与储层原生孔隙具有一定的关联作用,其形成与同沉积时期水动力条件关系更为密切,属于强水动力沉积条件的一种标志,主要发育于三角洲前缘水下分流河道和河口坝等微相中,具有较强的环境专属性;绿泥石黏土膜具有双层结构,里层的等厚环边胶结物相对致密,是早期成岩阶段形成的。外层的自生绿泥石垂直于环边表层生长,晶形较好,是晚期成岩阶段形成的;绿泥石黏土膜保护砂岩孔隙能力有限。绿泥石黏土膜发育的砂体物性较好,主要是由于强水动力条件下沉积的砂体本身岩石学特性所决定,与绿泥石黏土膜关系不大。由此提出绿泥石黏土膜形成模式,认为其形成经历了5个阶段:原始颗粒沉积阶段、原始颗粒表面黏土吸附成膜阶段、颗粒初期压实阶段、环边绿泥石化阶段和自生绿泥石形成阶段。鉴于此,在华庆地区延长组石油勘探过程中,应寻找绿泥石黏土膜相对发育的强水动力条件下的沉积砂岩储集体。

绿泥石黏土膜 建设性成岩作用 沉积微相标志 鄂尔多斯盆地

0 引言

自生绿泥石广泛分布于我国各含油气盆地,尤其是中新生代陆相含油气盆地的砂岩类储层中[1]。其产状有多种类型,但大多数是以颗粒环边方式产出的[2]。通常,绿泥石黏土膜发育的砂体物性较好,因此,有关绿泥石黏土膜对孔隙保存机制方面的研究一直受到国内外学者的关注。在20世纪60年代人们就已经注意到绿泥石环边胶结物对储层孔隙的保护作用。在众多的研究中,Pittman[3]认为等厚连续的黏土包壳,可以抑制碎屑石英的成核作用,从而抑制石英次生加大;Ehrenberg[4]认为挪威大陆架侏罗系砂岩储层在深埋藏条件下仍能保存异常高的孔隙度,主要是由于绿泥石环边胶结物导致的;Salman Bloch等[5]人把颗粒环边胶结物、高压流体及烃类早期侵入视为深埋砂岩油气藏异常高孔高渗的三个主要原因;柳益群等[6]在对陕甘宁盆地上三叠统砂岩储层研究中发现绿泥石环边胶结物的存在可阻碍碎屑颗粒与孔隙水的接触,从而减少了其它胶结物的沉淀,使粒间孔得以保存;黄思静等[1]认为以颗粒环边方式产出的绿泥石胶结物是深埋储层孔隙保存的重要机制。但也有少部分学者认为绿泥石环边胶结物对孔隙的保存有负面影响,如刘林玉等[7]认为包绕碎屑颗粒的绿泥石胶结物降低了原生孔隙度,堵塞孔隙喉道,导致了储层渗透率大幅度降低。

那么绿泥石黏土膜到底是一种建设性成岩作用还是一种破坏性成岩作用?它的形成是否与沉积水动力条件有关?针对这些问题,本文重点对鄂尔多斯盆地华庆地区延长组长6砂体储层的绿泥石黏土膜形成机理进行了研究,提出了其形成模式图,认为绿泥石黏土膜对储层孔隙的保护是有限的,其形成与沉积水动力的强弱关系更紧密,属于强水动力沉积条件的一种标志,主要发育于三角洲前缘水下分流河道、河口坝微相中,具有较强的环境专属性。鉴于此,华庆地区长6勘探应寻找绿泥石相对发育的优质砂体。

1 地质背景

鄂尔多斯盆地晚三叠纪延长期为一大型内陆淡水湖盆,呈南陡北缓的“准箕状”坳陷形态,其沉降中心在吴旗、华池一带,主要发育延长组,延长组自上而下分为10个油层组。其中长10-长7期为湖盆形成到发展的湖进期,长7期湖盆进入全盛时期,沉积了厚度达数百米的暗色烃源岩系。长6-长1期为湖盆三角洲建设期,湖水退缩逐渐消亡,平面上各期湖岸线向湖心收敛[8]。

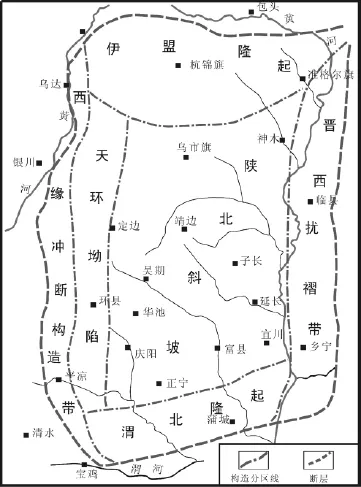

本次研究范围主要位于伊陕斜坡的中段(在图1中方框区),层位是长6储层段。延长世时期该区长期处于比较平缓的坡度背景下,沉积物供给充足,发育了源远流长的河流-三角洲-浊流体系。长6时期三角洲前缘砂体发育,物性较好,为该区主力油层发育期。在这些三角洲前缘的分流河道砂体中绿泥石黏土膜普遍发育,成为一种独特的成岩现象。

图1 研究区构造位置图Fig.1 Map of tectonic units in the study area

2 绿泥石黏土膜赋存特征

本文通过铸体薄片、X衍射和扫描电镜等技术手段,对鄂尔多斯盆地上三叠统延长组储层砂体孔隙中的绿泥石黏土膜的赋存方式进行了总结,主要有以下几个特点:

a.绿泥石黏土膜通常在三角洲前缘水下分流河道砂体中发育[2];

b.颗粒表面的绿泥石黏土膜近于等厚(图版Ⅰ-A);

c.绿泥石黏土膜通常呈双层结构,里层环边状胶结物致密,外层绿泥石晶形好,呈树叶状或针状,垂直于环边层向孔隙中生长(图版Ⅰ-A,B);

d.在颗粒接触处,绿泥石胶结物较少,或者直接以颗粒之间接触(图版Ⅰ-C);

e.绿泥石黏土膜发育的砂体的颗粒接触关系主要为点接触和线接触(图版Ⅰ-D,F);

f.存在绿泥石黏土膜的砂岩,通常具有比较低的压实强度(图版Ⅰ-D,E,F),与经历类似压实经历而不发育绿泥石砂岩颗粒间的线接触-凹凸接触形成鲜明对比;

g.在绿泥石黏土膜发育的地方,自生石英一般以雏晶形式存在(图版Ⅰ-G);

h.绿泥石环边经常在溶解的骨架颗粒的边界上形成一种绿泥石环边包围孔隙的结构(图版Ⅰ-H),该特征类似于铸模孔;

i.绿泥石黏土膜发育的砂体粒间孔隙中能够发育连晶状分布的浊沸石(图版Ⅰ-E)和碳酸盐胶结物(图版Ⅰ-D,F);

j.绿泥石可围绕自生石英生长,并逐渐包裹石英,说明绿泥石环边形成后继续生长的时间至少持续到了自生石英沉淀作用开始以后的成岩阶段[1]。

3 绿泥石黏土膜的形成机理

根据鄂尔多斯盆地延长组三角洲砂岩中绿泥石黏土膜的赋存状态、岩石学特征,本文对绿泥石黏土膜的形成机理以及对砂岩孔隙保存方面影响及其主要控制因素加以详细讨论。

3.1 绿泥石黏土膜是强水动力条件的相标志

Baker等[9]指出以孔隙衬里产出的自生绿泥石是海水影响下的三角洲(如分流河道)沉积环境的良好标志。刘金库等[2]在研究川中-川南包界地区须家河组砂体时发现绿泥石环边胶结物的发育受沉积环境控制较为明显,主要发育在三角洲前缘的水下分流河道和河口坝区域,类似的研究成果在新疆彩南侏罗系辫状河三角洲储层和川西三叠系须家河组三角洲砂体中也有报道[10,11]。

在本次研究中也发现沉积相与绿泥石黏土膜具有一定的耦合关系。绿泥石黏土膜最发育的砂体,沉积相基本都是三角洲前缘分流河道微相,因为前缘水下分流河道是三角洲前缘地区水动力条件最强的地方,在这种环境下极细的黏土颗粒无法沉淀下来,但可以在颗粒表面发生吸附,慢慢形成一层薄薄的等厚环边层,其形成机理类似于碳酸盐台地边缘鲕粒灰岩中颗粒鲕的形成,在强水动力搅动环境中,陆源碎屑颗粒或生物化石颗粒表面可以吸附细微的胶体物质,粘结黏土或碳酸盐微粒,并逐渐形成等厚环边层,形成同心圆状环边结构。此外,三角洲前缘带是河水和湖水介质交汇的地方,由于两种水介质中电解质、胶体性质和载荷物质组成的差异,很容易使陆源黏土物质以化学方式吸附在颗粒表面,形成初期的黏土质膜,这类现象在鄂尔多斯盆地三叠系三角洲砂岩中屡见不鲜。这个等厚环边层是绿泥石黏土膜形成的基础,主要构成黏土膜的里层。如果水动力较弱时,黏土颗粒会直接沉淀下来,形成黏土杂基并充填于颗粒之间的孔隙中。由此可见,较强的水动力应该是形成绿泥石黏土膜的必要条件,在此可以认定绿泥石黏土膜是强水动力条件的微观相标志。

3.2 绿泥石黏土膜的形成时间

黄思静等[1]认为绿泥石黏土膜是一种近于等厚的环边,因而其沉淀作用应发生在沉积期后而不是沉积阶段或沉积作用以前。笔者认为绿泥石黏土环边层是颗粒在强水动力下,黏土颗粒逐渐吸附在颗粒表面,形成的一层薄膜。如果水动力较弱,黏土颗粒会发生直接沉淀形成黏土杂基。碳酸盐中的砂屑鲕粒结构就是在较强水动力环境下形成的砂岩颗粒表面等厚的环边,是较强水动力条件的标志。

有人认为在颗粒接触点通常没有绿泥石黏土膜,因此认为其是后期形成。本次研究认为黏土膜在地下埋藏环境相对高温高压状态下是塑性的,早期形成的黏土膜会在后期上覆压力下使得颗粒支撑点的黏土膜会发生物质转移,造成受力处的黏土膜缺失。

铸体薄片镜下可以观察到绿泥石黏土膜包裹的颗粒发生溶蚀,形成粒内孔(图版Ⅰ-H),有些甚至部分颗粒溶蚀殆尽,只剩下绿泥石黏土膜壳,说明绿泥石黏土膜应该在溶蚀作用发生之前就已经形成。铸体薄片镜下还可以看到绿泥石黏土膜发育的砂岩孔隙中浊沸石和晚期碳酸盐胶结物呈连晶状分布,说明绿泥石黏土膜应该在浊沸石和晚期碳酸盐胶结物沉淀之前就已经形成(图版Ⅰ-E,F)。

扫描电镜下可以观察到绿泥石黏土膜具有双层结构,里层的等厚环边层和外层呈树叶状或针状的自生绿泥石层,其成分稍有不同。史基安等[12]对该盆地西峰油田储层砂岩中的绿泥石膜进行电镜和探针分析表明,靠近碎屑颗粒的早期绿泥石较为富铁,自形程度较低。靠近孔隙边缘的绿泥石含铁量相对较低,自形程度较高。紧挨颗粒边缘的等厚环边状绿泥石胶结物层,基本没有结晶,比较致密。它是在强水动力环境下极细的黏土微粒,因无法沉淀下来,只能吸附在颗粒表面,慢慢形成一层薄薄的等厚环边层,然后在后期富Fe离子流体作用下发生绿泥石化而形成的,因此绿泥石黏土膜的等厚环边层主要是在同沉积阶段形成的,后期的成岩作用只是对其加以不断的改造。自生绿泥石层晶形较粗,呈树叶状或针状向孔隙中生长。晚期自生绿泥石在环边绿泥石层发育的砂体中,由于环边绿泥石层和自生绿泥石性质相似,晚期自生绿泥石就吸附在里边表层,向孔隙中生长;在环边状绿泥石胶结物不发育的孔隙中,自生绿泥石通常呈绒球状存在孔隙中,因此这些晶形较好的自生绿泥石层是中成岩A-B时期的产物。

从上分析可知,绿泥石黏土膜的形成是一个复杂的过程,其里层主要属于同沉积时期产物,然后不断接受后期的改造;外层的自生绿泥石层主要属于中成岩A-B时期形成。

3.3 Fe离子的来源

绿泥石黏土膜的形成需要有大量的铁离子,前人研究表明其主要来源有三个:曾伟[13]认为火山岩岩屑蚀变能够产生大量的铁离子;Jefhy D G[14]认为黑云母水解作用可生成大量铁离子;Sruoga P等[15]认为在河流进入海洋的交界处,由于水体的盐度改变,显弱碱性和弱还原性,河水中溶解的铁离子会在这种条件下产生絮凝沉淀,这将为绿泥石环边胶结物的形成提供丰富的铁来源。

在研究区内砂岩岩石成分中,岩屑以火山岩岩屑为主,溶蚀现象比较普遍,在溶蚀过程中,可能产生大量的铁离子;岩石中云母含量较高,基本以黑云母为主,其水解可能产生大量的铁离子。由于鄂尔多斯盆地延长期湖盆是淡水湖,因此在河流进入湖泊时水体的盐度改变很小,河水中溶解的铁离子可能不会大量产生絮凝沉淀,因此从研究区的地质情况来看,认为Fe离子的来源主要来自火山岩蚀变和黑云母水解过程。

4 绿泥石黏土膜形成模式

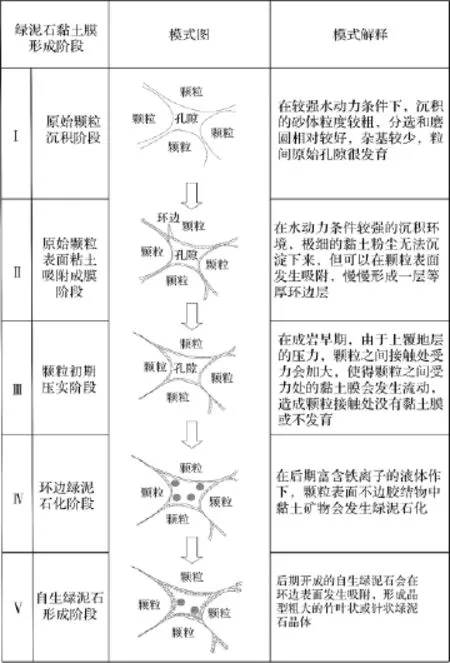

通过对绿泥石黏土膜的成因机理剖析,本文提出了绿泥石黏土膜的形成模式。该模式试图对各种镜下微观现象给予合理的解释。该模式主要分为5个阶段,下面就每个阶段给予图解及说明(图2)。

图2 绿泥石黏土膜形成过程分析图Fig.2 Map showing formation process of chlorite coating

第Ⅰ阶段为原始颗粒沉积阶段 在较强水动力条件下,沉积下来的砂体粒度较粗,分选和磨圆相对较好,杂基较少,粒间原始孔隙很发育。

第Ⅱ阶段为原始颗粒表面黏土吸附成膜阶段:在水动力条件较强的沉积环境下,极细的黏土微粒无法沉淀下来,但可以在颗粒表面发生吸附,慢慢形成一层薄薄的等厚环边层。由于压实作用较小,颗粒之间接触面积很小,因此颗粒表面绝大部分都形成了等厚的薄膜层。环边结构就是现在的绿泥石黏土膜双层结构中的里层或衬底。该阶段粒间孔隙变小,但由于环边膜很薄,占据的粒间孔隙很有限。如果水动力较弱时,黏土微粒会直接沉淀下来,形成黏土杂基。从第Ⅰ阶段和第Ⅱ阶段来看,较强的水动力是形成绿泥石黏土膜的必要条件。

第Ⅲ阶段为颗粒初期压实阶段:该阶段粒间孔隙大幅减小。由于黏土矿物是塑性的,所以在成岩早期,由于上覆地层的压力,颗粒之间接触处受力会加大,使得颗粒之间受力处的黏土膜会发生流动,造成颗粒接触处没有黏土膜或不发育。当然,随着上覆压力的不断增大,这种压实作用使黏土膜流动的趋势会一直存在。

第Ⅳ阶段为环边绿泥石化阶段:在后期富含铁离子的粒间孔隙流体作用下,颗粒表面环边胶结物中的黏土矿物会发生绿泥石化。由于绿泥石化作用没有产生晶间孔,因此该阶段粒间孔隙基本没有变化。如果孔隙流体中Fe2+一直较丰富,则环边胶结物中黏土矿物绿泥石化的活动会持续进行下去。

第Ⅴ阶段为自生绿泥石形成阶段:后期形成的自生绿泥石会在环边表面发生吸附,形成晶粒粗大的针叶状绿泥石晶体。由于在环边上形成的自生绿泥石体积占据的粒间孔隙很小,因此粒间孔隙在该阶段基本没有变化。在这个过程中可以有石英雏晶的形成。而碳酸盐胶结,浊沸石胶结和溶蚀作用等成岩作用,都应该是在这个阶段以后发生。当然,自生绿泥石也可以通过水-岩反应在没有黏土膜的骨架颗粒或自生石英表面发生沉淀,但不能形成黏土膜,只能形成绒球状集合体充填在粒间孔中,成为破坏性成岩作用。这时该阶段已经进入成岩晚期。

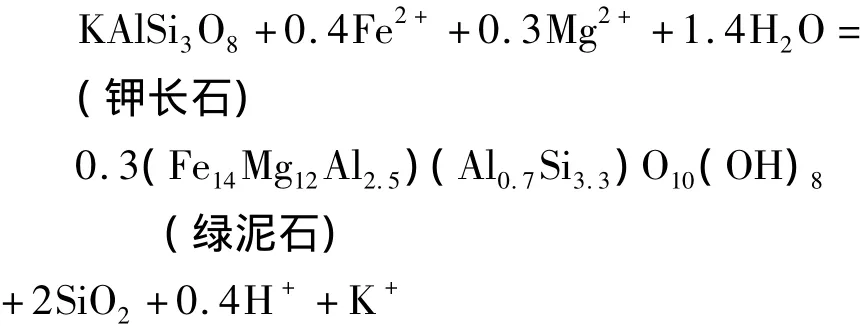

自生绿泥石的形成与颗粒骨架的成分、孔隙水化学成份、成岩时温度、压力等诸因素有关。通过地质背景分析,可推测该区自生绿泥石主要是由钾长石蚀变而成。在弱碱性(弱还原)孔隙流体作用下,钾长石与孔隙流体中的Fe2+、Mg2+等离子结合,从而沉淀出了绿泥石和石英,化学反应式如下[14]:

这类成因绿泥石的最大特点就是与自生石英共生,扫描电镜下经常可以观察到叶片状绿泥石黏土膜表面或叶片之间分布着自形的石英小晶体,二者之间没有穿插、交代等现象。

5 绿泥石黏土膜与储层关系

绿泥石黏土膜与物性的关系一直以来备受争议,但多数学者认为绿泥石黏土能够保护砂岩孔隙,但本次研究认为绿泥石黏土膜保护砂岩孔隙的能力是有限的,而物性较好的砂岩主要受由其本身的岩石学特征控制。

5.1 绿泥石黏土膜对砂岩孔隙的保护有限

5.1.1 绿泥石黏土膜不会显著提高岩石抗压实能力

黏土矿物不容易发生溶蚀,但长石和火山岩屑则容易与酸性流体发生溶蚀。如果绿泥石黏土膜包裹的颗粒是长石和火山岩屑,则在充分溶蚀后会留下一个绿泥石黏土膜包壳,形成类似于铸模孔的溶蚀孔。黄思静等[1]认为这种铸模孔没有垮塌,说明绿泥石黏土膜具有一定的支持作用,能提高岩石的机械强度和抗压实能力。笔者认为黏土膜铸模孔没有垮塌,是由于周边的颗粒承担了上覆压力的原因,不能作为绿泥石黏土膜能提高岩石的机械强度和抗压实能力的证据。因为绿泥石属于黏土矿物,在地下高温高压条件下相对于其它颗粒是塑性的,因此黏土膜的支撑能力很有限。研究区延长组中砂岩压实作用较强,塑性火山岩屑和泥质岩屑往往发生压实变形,甚至假杂基化都很常见,因此绿泥石黏土膜的出现能够显著提高岩石的机械强度和抗压实能力的说法,缺乏岩石学和矿物学方面的依据。

5.1.2 绿泥石黏土膜不能够抑制石英的胶结作用

前人研究认为,孔隙衬里的环边绿泥石通过分隔孔隙水与石英颗粒的表面来阻止自生石英胶结物在碎屑石英的表面成核,从而导致在绿泥石胶结作用发生的地方,很少有自生石英生长的现象。如果绿泥石黏土膜能够阻止通过减少颗粒表面的成核数来阻止自生石英的形成,那么绿泥石黏土膜肯定也能通过类似的机理来阻止碳酸盐胶结物和浊沸石胶结物的进行。但镜下经常可以看到连晶状的碳酸盐胶结物和浊沸石胶结物发生,因此前人对绿泥石黏土膜能够阻止自生石英胶结物的形成的机理的解释和镜下的成岩现象矛盾。这说明绿泥石黏土膜能够抑制石英胶结作用进行的机理假设从理论上来说成立,但是和实际不符合。

本次研究认为绿泥石环边不能抑制石英的胶结作用,主要证据有如下:

①在成分成熟度较低的陆源碎屑岩中,硅质胶结物含量一般都不高,多分布在2%~5%之间,因此,即使不存在绿泥石黏土膜,硅质胶结物对孔隙度的影响也非常有限。此外,在弱碱性孔隙流体环境中,长石类碎屑颗粒与孔隙流体中Fe2+和Mg2+离子反应可以同时形成自生绿泥石和石英,说明二者是共生关系,因此,绿泥石不可能抑制石英的沉淀。

②埋藏成岩过程中一些与增加孔隙水硅离子有关的成岩反应将不断发生,如蒙皂石向伊利石的转化作用(K++Al3++蒙皂石→伊利石+Si4+)、长石的溶解作用(钾长石→高岭石+K++Si4+¨或钠长石→高岭石+Si4++Na+)和石英颗粒之间的压溶作用等都将造成成岩流体中溶解硅的活动性不断增加。如果流体中溶解硅的过饱和持续存在,即便由于绿泥石环边的原因不能沿着石英颗粒边缘发生次生加大,也会在颗粒之间沉淀形成连晶状硅质胶结物。

③绿泥石黏土膜与碳酸盐和浊沸石胶结物伴生现象非常普遍。从成岩结构关系分析,碳酸盐和浊沸石胶结物形成明显晚于绿泥石黏土膜。这类胶结物的形成与硅质胶结物类似,也应该是从结晶核中心慢慢长大。碳酸盐和浊沸石胶结物能够在绿泥石黏土膜发育的砂岩粒间孔隙中呈连晶状分布的现象也很普遍(图版Ⅰ-D,E,F),说明绿泥石黏土膜能够分隔孔隙水来抑制胶结物形成的机理缺乏说服力。

5.1.3 自生绿泥石具有晶间孔隙,但对孔隙度影响有限

Hurst和Nadeau利用BES(背散射电子显微镜)研究了自生黏土矿物的晶间孔隙,自生绿泥石存在平均值为51%的晶间孔隙,这些晶间孔隙中的一部分可能是有效的储集空间。自生绿泥石本身将占据部分粒间孔隙,导致孔隙度的减少。从绿泥石黏土膜形成模式图中可以看出,其形成的晶间孔体积与粒间孔相比,可以说微不足道,因此自生绿泥石晶间孔隙不能增加有效孔隙度,就更不用说保护粒间孔隙。统计分析表明,绿泥石黏土膜厚度在5~8μm时对砂岩孔隙保存有一定的积极作用,但厚度过大时(特别是超过10μm)将严重堵塞孔隙喉道,导致渗透率的快速下降。

通过上述分析可知,绿泥石黏土膜不能阻止成岩作用的进行,也不能提高岩石的机械强度和抗压实能力,因此绿泥石黏土膜能保护砂岩孔隙的说法也就无从谈起,相反绿泥石黏土膜能够缩小孔隙,堵塞喉道,使得孔隙度和渗透率降低。由于绿泥石黏土膜比较薄,含量很低,因此对孔隙度的影响也比较有限。

5.2 绿泥石黏土膜砂体物性主要受岩石学特点控制

虽然绿泥石黏土膜能降低孔隙度和渗透率,但绿泥石黏土膜发育的砂体具有良好的物性条件,这一客观地质事实的确普遍存在。笔者认为这主要受绿泥石黏土膜发育的砂体岩石学特点所决定。从绿泥石黏土膜的形成过程可知,黏土膜的发育明显受沉积环境控制,主要发育在三角洲前缘的水下分流河道和河口坝。这些区域的岩石学特点主要体现在颗粒粒度较粗、分选较好、磨圆度较高、杂基含量相对较少等,即结构成熟度较高,这些特点才应该是砂岩孔隙度得以保存的主控因素。

①粒度较粗,砂岩初始孔隙度较高,经过相同的压实过程,其剩余孔隙度也会较高;分选较好,磨圆较好,颗粒间支撑面积大,抗压实能力就会增强;

②杂基含量较低。由于水动力较强,细粉砂和黏土杂基沉积较少,卸载的基本都是较粗的颗粒,杂基含量较低,砂岩较纯,缺乏压实作用发生的润滑剂;

③压实作用影响较小,保留下来的孔隙较多,可为后期酸性水介质流动提供运移通道,有利于后期溶蚀作用的不断进行和溶解物质的搬运,从而改善砂岩孔隙体系的连通性。

综上所述,绿泥石黏土膜发育的砂体物性较好,主要是由于强水动力条件下沉积的砂体岩石学特点决定,与绿泥石黏土膜关系不大。因此,鄂尔多斯盆地延长组储层中寻找高效储层的勘探部署应注意寻找强水动力条件下形成的砂体。

6 结论

(1)绿泥石黏土膜主要发育在较强水动力条件下的沉积微相中,是较强水动力环境的沉积相标志之一。

(2)绿泥石黏土膜具有双层结构,里层的等厚环边胶结物相对致密,是早期成岩阶段形成的;外层的自生绿泥石垂直于环边表层生长,晶形较好,是晚期成岩阶段形成的。

(3)绿泥石黏土膜形成主要经历5个阶段,分别是原始颗粒沉积阶段、原始颗粒表面黏土吸附成膜阶段、颗粒初期压实阶段、环边绿泥石化阶段和自生绿泥石形成阶段。

(4)绿泥石黏土膜保护砂岩孔隙能力有限。绿泥石黏土膜发育的砂体物性较好,主要是由于强水动力条件下沉积的砂体本身岩石学特性所决定,与绿泥石黏土膜关系不大。

References)

1 黄思静,谢连文,张萌,等中国三叠系陆相砂岩中自生绿泥石的形成机制及其与储层孔隙保存的关系[J]。成都理工大学学报:自然科学版,2004,31(3):273-281[Huang Sijing,Xie Lianwen,Zhang Meng,etal.Formationmechanism of authigenic chlorite and relation to preservation of porosity in nonmarine Triassic reservoir sandstones,Ordos Basin and Sichuan Basin,China[J].ournalof Chengdu University of Technology:Science&Technology Edition,2004,31(3):273-281]

2 刘金库,彭军,李阳,等。绿泥石环边胶结物对致密砂岩孔隙的保存机制——以川中-川南过渡带包界地区须家河组储层为例[J]。石油与天然气地质,2009,30(1):53-58[Liu Jinku,Peng Jun,Li Yang,et al.Pore-preservingmechanism of chlorite rims in tight sandstone:an example from the T3x Formation of Baojie area in the transitional zone from the central to southern Sichuan Basin[J].il&Gas Geology,2009,30(1):53-58]

3 Pittman E D.Clay coats:occurrence and relevance to preservation of porosity in sandstones[J].EPM Special Publication,1992,47:241-255

4 Ehrenberg S N.Preservation of anomalously high porosity in deeply buried sandstones by chlorite rims:Examples from the Norwegian Continental Shelf[J].APG Bulletin,1993,77:1260-1286

5 Salman Bloch,Robert H L,Linda B.Anomalously high porosity and permeability in deeply buried sandstone reservoirs:Origin and predictability[J].APG Bulletin,2002,86:301-328

6 柳益群,李文厚。陕甘宁盆地东部上三叠统含油长石砂岩的成岩特点及孔隙演化[J]。沉积学报,1996,14(3):87-96[Liu Yiqun,Li Wehou.Diagenetic characteristics and porosity evolution of the oilbearing arkoses in the Upper Triassic in the Eastern Shaan-Gan-Ning Basin[J].cta Sedimentologiaca Sinica,1996,14(3):87-96]

7 刘林玉,曲志浩,孙卫,等。新疆鄯善油田碎屑岩中的黏土矿物特征[J]。西北大学学报:自然科学版,1998,28(5):443-446[Liu Linyu, Qu Zhihao,Sun Wei,etal.Properties of claymineralof clastic rock in Shanshan Oil Field,Xinjiang[J].ournal of Northwest University: Natural Science Edition,1998,28(5):443-446]

8 刘池阳,赵红格,等。鄂尔多斯地块西部前陆盆地发育特征与钻探目标预测[R]。长庆油田公司勘探开发研究院,西北大学含油气盆地研究所,2002,6:1-22[Liu Chiyang,Zhao Hongge,et al.Characteristicsand drilling targetprediction of foreland basin in thewestofOrdos Basin block[R].xploration and Development Research Institute of Changqing Oil Field Company,Northwestern University Institute of Petroleum Basin,2002,6:1-22]

9 Baker JC,Havord P J,Martin K R,et al.Diagenesis and petrophysics of the Early Permian Moogooloo Sandstone,southern Carnarvon Basin,Western Australia[J].APG Bulletin,2000,84,2:250-265

10 张建良,刘金华,杨少春。准噶尔盆地彩南油田彩003井区侏罗系辫状河三角洲相储层特征研究[J]。天然气地球科学,2009,20 (3):335-341[Zhang Jianliang,Liu Jinhua,Yang Shaochun.Jurassic reservoir characteristics of braided-delta in Cainan Oilfield,Junggar Basin[J].atural Gas Geoscience,2009,20(3):335-341]

11 胡明毅,李士祥,魏国齐,等。川西前陆盆地上三叠统须家河组致密砂岩储层评价[J]。天然气地球科学,2006,17(4):456-458[Hu Mingyi,Li Shixiang,Wei Guoqi,et al.Reservoir apprecisal of tight sandstones of upper Triassic Xujiahe Formation in the Western Sichuan Foreland Basin[J].atural Gas Geoscience,2006,17(4): 456-458]

12 史基安,王金鹏,毛明陆,等鄂尔多斯盆地西峰油田三叠系延长组长6-8段储层砂岩成岩作用研究[J]。沉积学报,2003,21 (3):373-379[Shi Ji'an,Wang Jinpeng,Mao Minglu,et al.Reservoir sandstone diagenesis of Member 6 to 8 in Yanchang Formation (Triassic),Xifeng Oilfield,Ordos Basin[J].cta Sedimentologica Sinica,2003,21(3):373-379]

13 曾伟。张强凹陷上侏罗统成岩作用及储层分布[J]。西南石油学院学报,1996,18(4):9-15[Zeng Wei.Diagenesis and reservoir distribution of Upper Jurassic Series in Zhangqiang Sag[J].ournal of Southwest Petroleum Institute,1996,18(4):9-15]

14 Jefhy D G.Origin and growth mechanism of authigenic chlorite in sandstones of the lower Vicksburg Formation,south Texas[J].ournal of Sedimentary Research,2001,71:27-36

15 Sruoga P,Rubinstein N,Hinterwimmer G.Porosity and permeability in volcanic rocks:a case study on the Serie Tobfera,South Patagonia, Argentina[J].ournal of Volcanology and Geothermal Research, 2004,132:31-43

Form ing M echanism and Their Environmental Im plications of Chlorite-coatings in Chang 6 Sandstone(Upper Triassic) of Hua-Qing Area,Ordos Basin

YAO Jing-li1WANG Qi2ZHANG Rui2,3LIShu-tong2

(1.Research Institute of Exp loration and Development,PetroChina Changqing Oilfield Com pany,Xi'an 710021; 2.Key Laboratory of Petroleum Resources Research,Chinese Academ y of Sciences,Lanzhou 730000; 3.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049)

With thin section analysis and scanning electronmicroscopic analysis,the diagenetic phenomenon of Yanchan Formation sandstone in the Ordos basin were systematically studied,and it shows that chlorite film was the important diagenetic phenomenon in this area.Depending on the studies relevant to the features including occurrence, structural characteristics,relations between other diageneticminerals of sandstones in this area,the formation mechanism was discussed in detail.Chlorite rim had some relevance with the original porosity of reservoirs,its formation had more closely relationship with hydrodynamic conditions during the contemporaneous deposition.They belonged to amark of water power conditions for they occurmainly in the subaqueous distributary channel and mouth bar in the deltaic front,and had strong environmental specificity;chlorite rim had double layer structure in which isopachous rim cement of internal layer was relative dense,and formed during the early diagenetic stage.Outerlayer authigenic chlorite grown on the rim surface vertically with better crystal form was formed during the late diagenetic stage;chlorite film was of a limited ability to protect the sandstone porosity.The reason for this is that the porosity of sandstones with chlorite clay rim was bettermainly depended on the petrological characteristics of sedimentary sandstones under strong hydrodynamic condition.It had little relation with the chlorite clay rim.So the formationmodel of chlorite clay rim was put forward.Itwas considered that the formation of the chlorite film experienced five steps:sedimentary stage of original particles,stage of clay adsorption and film formation on the surface of original particles,early compaction stage of particles,stage of rim chloritization,authigenic chlorite forming stage;In view of this,the sedimentary sandstone reservoirs that had chlorite clay rims under strong hydrodynamic conditions should be the target in the process of oil exploration.

chlorite rim;constructive diagenesis;microfaciesmark;Ordos basin

姚泾利 男 1964年出生 博士 高级工程师 石油地质

P512.2

A

1000-0550(2011)01-0072-08

①国家科技重大专项《大型油气田及煤层气开发》示范工程项目(编号:2008ZX05044、2008ZX05008-003-04和2008ZX05025-006-01-01)与中国科学院西部之光联合学者项目联合资助。

2010-04-05;收修改稿日期:2010-08-09