卫星遥感海冰监测系统在渤海海冰监测中的应用

朱海天,曾韬,梁超,梅涂术,孙从容

(1.国家卫星海洋应用中心,北京100081;2.中国科学院遥感应用研究所,北京 100101)

卫星遥感海冰监测系统在渤海海冰监测中的应用

朱海天1,2,曾韬1,梁超1,梅涂术1,孙从容1

(1.国家卫星海洋应用中心,北京100081;2.中国科学院遥感应用研究所,北京 100101)

海冰是渤海冬季常见的一种海洋灾害,对渤海海冰的监测是海洋防灾减灾的重要一环。本文初步分析了卫星遥感监测渤海海冰的能力,介绍了一种结合多遥感卫星数据源的海冰监测系统的搭建方法,该系统实现了从数据输入、预处理直至海冰信息提取、成果输出全过程的处理功能。最后介绍了该系统建成后在2010—2011年冬季渤海海冰监测中的应用情况。

卫星遥感;海冰;监测系统

1 引言

我国的渤海和黄海北部近岸海域,每年冬季都有海冰出现。由于每年冬季的气候条件不同,各年的冰情互有差异。一般年份,我国海冰出现的范围较小,持续时间较短,厚度较薄,海冰对航运交通和其他海上活动没有什么影响。然而,在异常寒冷的冬季,渤海和黄海北部沿岸港口和航道会被坚冰封锁,广大海面被厚冰覆盖,导致船只阻滞冰中,航运被迫中断,海上生产被迫停止,海洋工程设施遭冰损坏,从而造成海冰灾害[1]。其中1969年,渤海的发生特大海冰灾害,整个渤海海面几乎全被海冰覆盖,冰的厚度大、冰质坚硬。海冰推倒海上石油平台,使塘沽、秦皇岛、葫芦岛、营口和龙口等港口的海上交通运输处于瘫痪状态,经济损失严重[2]。2009年冬季,渤、黄海出现了30年以来最严重的海冰灾害,据山东省海洋与渔业厅不完全统计,仅山东省渔业直接经济损失就超过22亿元,受灾渔民损失惨重。

就海冰的观测手段而言,长期以来主要依赖于固定观测站、沿岸海冰调查及破冰船走航调查,这些手段虽然可以获得某一地区较详细的海冰信息,但是却难以获得实时、大面积的观测数据。而这些实时、大面积观测数据正是海冰灾害预警预报的重要依据。近年来,随着遥感技术的发展,卫星遥感已经逐步成为一种高效的海冰观测手段。

2 卫星遥感海冰监测系统简介

2.2 卫星遥感监测海冰的能力

目前,利用卫星遥感监测海冰主要分为两大类,一类基于可见光遥感卫星数据,另一类则基于微波遥感卫星数据。可见光卫星海冰监测目前主要是以EOS-MODIS为代表的中低分辨率光学传感器为主,这类传感器获取数据的幅面宽、重访周期短、图像直观,对于监测海冰的结冰、融冰过程十分有效。但是可见光传感器较容易受天气影响,无法实现全天候观测。而近年来迅速发展的微波遥感,特别是合成孔径雷达(SAR)则具有独特的全天候、全天时成像能力,而且SAR数据包含着丰富的海洋信息,能对可见光数据提供有力的补充[3]。

国家卫星海洋应用中心自2009年起,将可见光卫星和SAR卫星相结合,充分发挥两者的优势,开展渤海海冰的常规业务化监测工作。

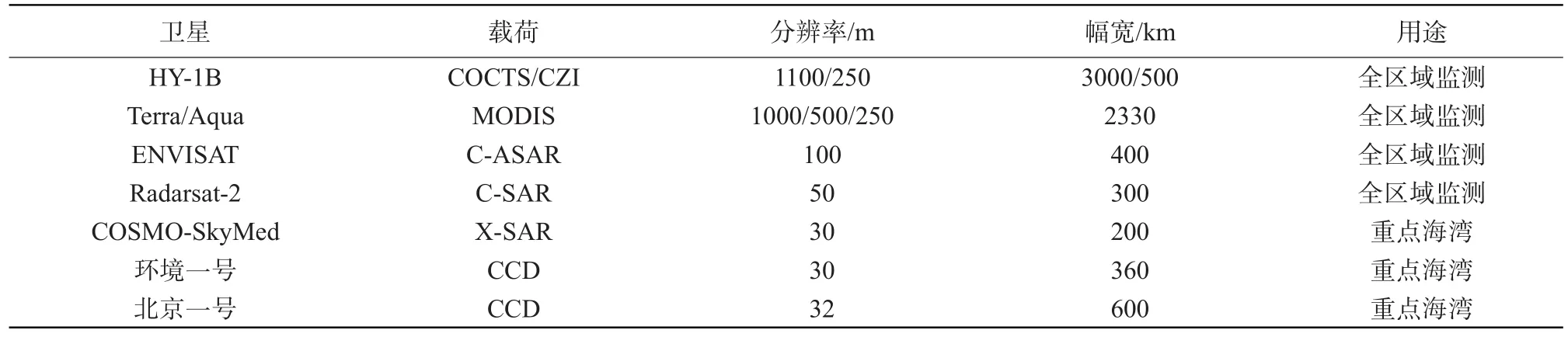

2.2 数据源

目前国家卫星海洋应用中心主要利用国内外多颗民用遥感卫星开展业务化海冰业务化监测工作,其中EOS-MODIS、HY-1B、ENVISAT-ASAR、RADARSAT-2卫星主要用于大面积常规监测,COSMO-SkyMed、环境一号、北京一号等数据主要用来开展重点海湾的加密观测。所用卫星、载荷以及监测内容等基本特性见表1:

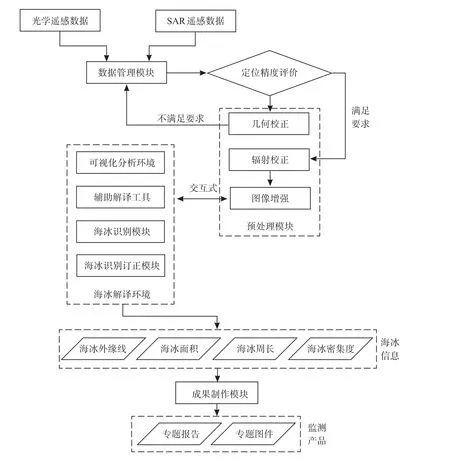

2.3 卫星遥感海冰监测系统

国家卫星海洋应用中心建立的卫星遥感海冰监测系统,主要是利用多源卫星遥感数据,近实时获取的渤海海冰分布范围、面积、冰型、密集度等海冰监测信息,利用现场观测数据进行算法验证和订正。该监测系统主要监测流程见图1,实现的主要功能包括:

(1)开发海冰遥感业务可视化平台,支持EOS-MODIS、 HY-1B、 ENVISAT-ASAR、 RADARSAT-2、COSMO-SkyMed、环境一号、北京一号等数据的输入;

表1 海冰监测所用卫星基本特性

(2)建立海冰识别模型,提取海冰外缘线信息;

(3)支持海冰识别模型的半自动订正,包括修改,剔除、合并、边缘矢量化等功能;

(4)计算海冰外缘线近陆距离及海冰密集度等相关信息;

(5)利用专题制图工具,自动生产向各级用户及公众发布的渤海和黄海北部区域及各重点区域的专题图以及监测通报。

2.3.1数据管理模块

实现对GeoTIFF、ERDAS IMAGE、JPEG等标准栅格数据、Shapefile格式矢量数据的的输入、输出及管理,并按照日期生成每日的产品数据、原始数据以及专题图目录,对海湾分区,云层、河流、海冰外源线、行政区划等Shapefile文件进行管理。

2.3.2 数据预处理模块

数据预处理模块由数据读取子模块、数据预处理子模块组成,主要功能是为海冰遥感监测系统提供所需的各种格式的影像数据,提高系统的兼容性。能对遥感数据进行系统几何校正、辐射校正、斑点噪声过滤等预处理过程,为进行海冰识别做好准备。

2.3.3海冰识别模块

对光学卫星,利用其可见光、中红外和远红外通道数据,结合海冰、海水、云在可见光、红外通道的光谱特征,可进行海冰的识别和提取[4]。对SAR卫星,主要是利用海冰在SAR图像上的纹理特征进行海冰提取,主要采用灰度共生矩阵(GLCM),通过相异度、对比度、熵、角二阶距等海冰的纹理统计特征量开展海冰的检测与提取工作[5],进而获取海冰分布范围、面积、冰型、密集度、外缘线等信息。

2.3.4海冰识别订正模块

利用自动识别模块完成海冰的自动识别完成以后,由于渤海海冰类型复杂,现有算法尚在不断完善中,尚不能完全实现渤海海冰信息的完全自动化识别。因此,需使用半自动订正模块,根据专家知识对感兴趣区的海冰进行手动、半自动提取和筛选功能。

2.3.5成果制作模块

利用遥感算法提取出的海冰专题制图产品和GIS专题制图工具,形成渤海海湾、黄海北北部、莱州湾、辽东湾以及任意感兴趣区的专题图产品,供发布使用,并按相关规范计算浮冰外缘线近陆距离及海冰密集度,最终形成海冰产品专题图及监测报告。

3 监测系统在2010—2011年冬季海冰监测中的应用

自上世纪90年代以来,渤海初冰日平均为12月初[6]。因此监测系统自2010年11月下旬开始利用EOS-MODIS和ENVISAT卫星进行预警性监测。2010年12月11日卫星遥感海冰监测系统监测到辽东湾底部开始出现海冰,2010—2011年冬季渤海海冰监测工作正式启动。12月11日渤海出现海冰后,随着气温的降低,黄海北部、渤海湾和莱州湾也相继出现海冰,海冰分布面积逐渐加大。至1月15日,辽东湾浮冰外缘线超过60 nm,达到海冰警报级别。1月30日监测系统监测到渤海、黄海北部海冰总面积达到本次海冰监测的最大值,其中渤海海冰分布面占渤海海冰总面积的47%。随着气温的回升,1月下旬至2月上旬海冰面积有所减少,2月6日渤海各监测区均解除海冰警报。2月10日受冷空气的影响,辽东湾又达到了海冰警报级别,之后随着气温回升,海冰融化较快,2月16日海冰警报解除。2月中旬至三月上旬,渤海开始逐渐融化,至3月10日海冰全部融化。

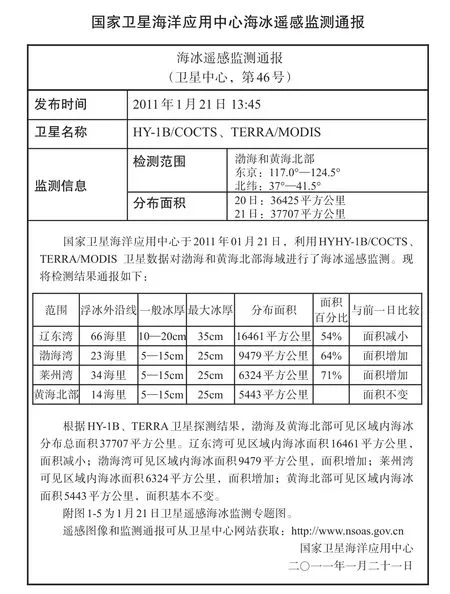

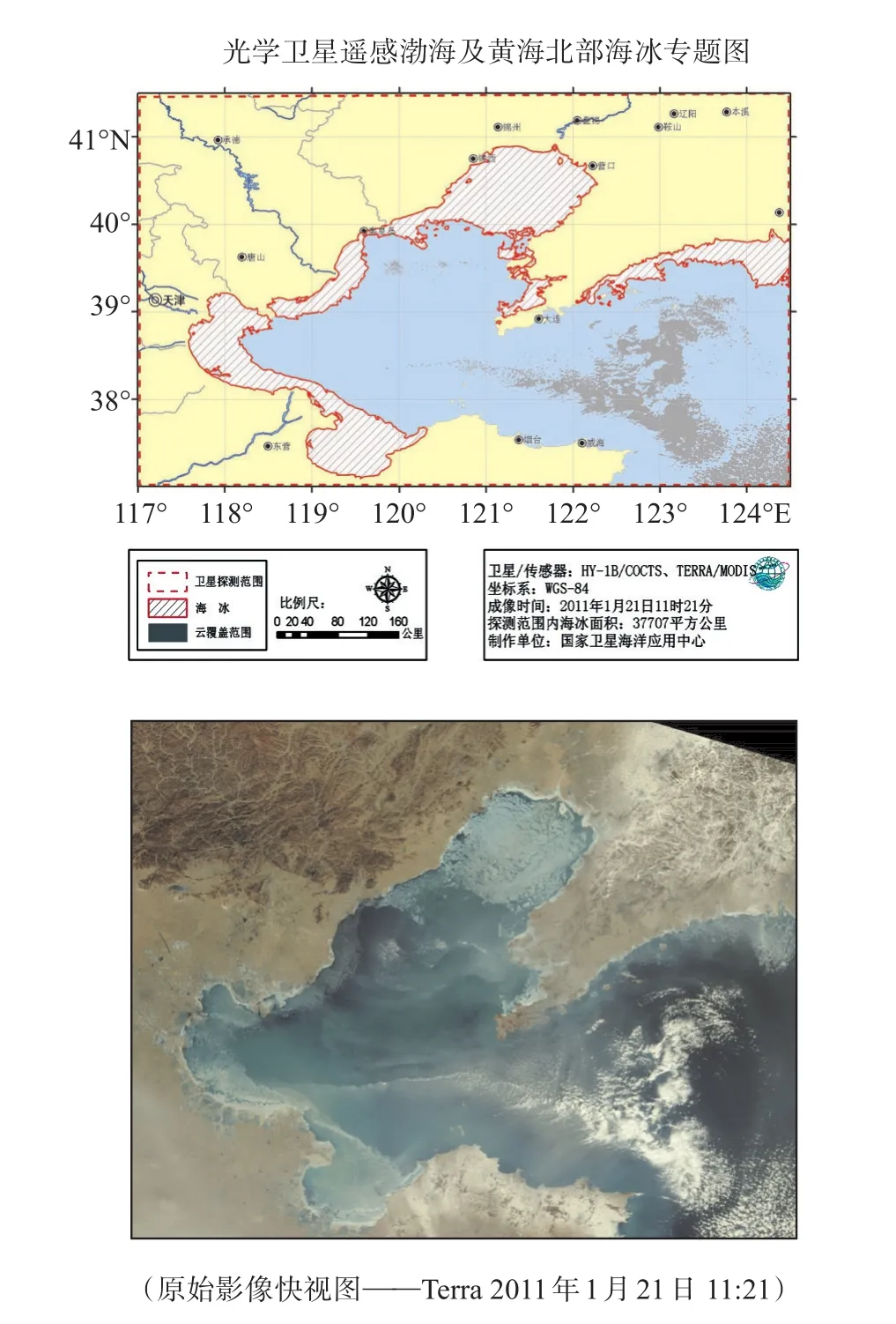

2010—2011年渤海海冰监测中,国家卫星海洋应用中心利用多颗光学及SAR卫星,制作并发布了卫星遥感海冰监测通报93期,监测通报示例见图2,专题图示例见图3。向国家海洋局、国家海洋环境预报中心、北海分局、环渤海省市的相关单位定向提供了海冰冰清服务,并通过网站向社会公众发布海冰信息,为渤海海冰防灾减灾发挥了重要的作用。

图1 监测系统流程图

图2 监测通报示例

总的看来,光学卫星如HY-1B、EOS-MODIS,由于具有覆盖面积大、数据免费的优势,在大面积常规监测方面有着重要的作用。但是该类卫星受分辨率限制,监测精细程度不够,在针对重点港湾、石油平台的精细化监测中尤其显得力不从心,而且光学卫星易受云雾等天气条件影响,单一依靠光学卫星无法保证冰期的不间断监测。SAR卫星则具有和光学卫星互补的特点,首先SAR卫星不受天气因素影像,可以全天候工作,保障冰期的不间断监测,其次SAR卫星具有高分辨率成像模式,可以针对重点区域进行精细监测。目前在轨运行的商用SAR卫星多达8颗,通过多星之间的组合调配,完全有能力实现对渤海重点区域组成一个高空间分辨率、高时间分辨率的卫星观测网。但是由于目前商用SAR卫星数据均依赖国外卫星,价格昂贵,监测成本高,在经费有限的条件下难以得到广泛的应用。因此,现阶段渤海海冰卫星遥感监测主要采用以光学卫星为主,结合SAR卫星辅助监测的模式,发挥两者的优势,实现有限经费下的最优化监测。

图3 专题图示例

4 小结

本系统基于ArcGIS Engine平台开发,界面友好,功能较齐全,同时模块化的设计使系统具有很好的可扩展性。本系统的建成和应用,实现了渤海海冰的业务化监测工作,已经在2010—2011年渤海冬季海冰监测工作中发挥了重要作用。但是,由于渤海海冰受气温多变、潮汐碰撞等原因影响,具有十分复杂的特性,目前的识别算法尚不能完全满足全自动业务化监测的需要,监测结果还需要通过专家知识进行修正。未来将结合现场调查资料更好的完善海冰提取识别方法,使系统一步步朝着自动业务化监测的方向发展。

[1]张方俭,费立淑.我国的海冰灾害及其防御[J].海洋通报,1994,13(5):75-83.

[2]李志军.渤海海冰灾害和人类活动之间的关系[J].海洋预报,2010,27(1):8-12.

[3]Johannessen O M,et al.Remote Sensing of Sea Ice in the Northern Sea Route[M].New York:Springer,2007.

[4] 吴奎桥,徐莹,郝轶萌.MODIS数据在海冰遥感中的应用[J].海洋预报,2005,22(Z1):44-49.

[5]张晰,张杰,纪永刚.基于纹理特征分析的辽东湾SAR影像海冰检测[J].海洋科学进展.2008,26(3):386-393.

[6]王相玉,张惠滋,严素等.渤、黄海北部海冰年代时空变化特征分析[J].海洋预报,2007,24(2):26-32.

Satellite remote sensing of sea ice monitoring system in the Bohai Sea

ZHU Hai-tian1,2,ZENG Tao1,LIANG Chao1,MEI Tu-shu1,SUN Cong-rong1

(1.National Satellite Ocean Application Service,Beijing 100081 China;2.Institute of Remote Sensing Applications Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101 China)

Sea ice is a common oceanic disaster in winter in the Bohai Sea,the monitoring of sea ice plays an important role in the disaster prevention and mitigation.This study is undertaken to analyze the ability of monitoring sea ice by satellite remote sensing,and details how to build a sea ice monitoring system based on multi-source satellite remote sensing data.Many components such as data imput,pre-processing,information extraction and output result were included in the monitoring system.Finally,the application of this system in the 2010—2011 winter was introduced as a demonstration.

satellite remote sensing;sea ice;monitoring system

P731

A

1003-0239(2011)06-0055-05

2011-04-11

国家海洋局青年海洋科学基金资助项目(2008428);海洋公益行性行业科研专项(201105016)

朱海天(1981-),男,助理研究员,研究方向为海洋遥感。E-mail:zht@mail.nsoas.gov.cn