用沿岸上升流指数分析中国东南沿岸风生上升流的特征

苗馨,胡建宇,2

(1.厦门大学 海洋与环境学院,福建 厦门 361005;2.厦门大学 近海海洋环境科学国家重点实验室,福建 厦门 361005)

用沿岸上升流指数分析中国东南沿岸风生上升流的特征

苗馨1,胡建宇1,2

(1.厦门大学 海洋与环境学院,福建 厦门 361005;2.厦门大学 近海海洋环境科学国家重点实验室,福建 厦门 361005)

对1968年1月到2007年12月中国东南沿海(17°N~30°N,109°E~123°E)上升流指数月平均数据进行分析,结论如下:(1)风生沿岸上升流主要在4-8月间发生于海南岛东部、雷州半岛东部、汕头以北至浙江沿岸。(2)风生沿岸上升流的强度具有时空分布变化特征,其中海南岛东部沿岸上升流最强,浙江沿岸其次;整个中国东南沿岸强度较大的风生上升流发生在6-8月。(3)风生上升流的“成长期”长于“衰减期”;与海南岛东部相比,浙江沿岸风生上升流出现早,消失早。(4)海南岛东部、汕头、闽南及浙江沿岸风生上升流有逐年增大的趋势。(5)闽中以南风生上升流的显著周期为1年和半年,闽中以北为1年和4个月,过渡的闽中地区为1年、半年和4个月。

沿岸风生上升流;沿岸上升流指数;变化特征;中国东南沿岸

上升流是海水从深层向上涌升的过程,其中沿岸上升流是最为常见的一类。引发沿岸上升流的原因有很多,主要有风、地形、潮汐及多种因素综合作用等。本文重点讨论风生沿岸上升流。当与岸线成一定角度的风持续作用于海岸时,由Ekman无限深海风海流的体积运输可知,与岸线平行的分量必然导致岸边海水的辐聚或辐散。在海水辐散的情况下,海水连续性会使下层海水涌升,从而形成沿岸上升流。向上涌升的深层海水为海洋表层的浮游生物带来了丰富的营养盐,所以上升流区通常是良好的渔场,如北美、秘鲁等著名的沿岸上升流区都是世界有名的渔场所在地[1]。因此沿岸上升流区域的研究将给渔业发展带来重要影响。中国东南沿岸受东亚季风控制,夏半年盛行西南季风,风海流的体积输运使表层海水离岸而去,导致下层海水向上涌升,从而形成沿岸上升流。

迄今为止,针对中国沿岸上升流的问题,许多学者在理论分析[2],现场调查、遥感观测[3-6]和数值计算、模拟[7-11]等方面进行了研究。普遍认为中国东南沿岸在夏季有上升流产生,且南海北部,海南岛东北和福建、广东沿岸海域为上升流中心区[1]。早在20世纪60年代就有浙江沿岸夏季上升流的相关研究报道[12]。

过去的文献中温度、盐度、叶绿素、溶解氧等常作为上升流的一种指示性数据[13]。本文将用沿岸上升流指数(CUI,Coastal Upwelling Index)作为指示因子来分析中国东南沿岸风生上升流的时空分布特征。国外自20世纪以来利用上升流指数对上升流进行了诸多研究。Bakun(1973)[14]描述了上升流指数的计算方法,并给出了北美15个站点1946-1971年沿岸上升流指数月平均值、季平均值和年平均值等特征。其后在日平均值、周平均值以及每6 h数据等特征方面也进行了大量研究。Schwing等(1996)[15]用1967-1991年沿岸上升流指数月平均值和日平均值总结了北美西海岸风生上升流特征。Norton等(2001)[16]用1981-2000年沿岸上升流指数月平均值分析了南美西海岸风生上升流的特征。但是,用CUI研究中国海沿岸上升流在国内尚未见报道。

CUI是表征沿岸风生上升流是否存在以及存在强弱的一个参数。它以海平面气压为初始资料,通过计算地转风、风应力,最后得到垂直于海岸每百米岸线的Ekman输送值,记为沿岸上升流指数(CUI)。

1 方法介绍

本节将具体介绍上升流指数的计算过程及公式。

上升流指数是基于Ekman理论发展而来的。Ekman理论假设:在恒定状态下,均匀、一致的风持续作用在海面上时,作用于海流上的科氏加速度与风应力分量达到平衡,这时海表将产生稳定的水体运输。北(南)半球水体运输方向与风矢量垂直,且指向右(左)方。深层海水在海水连续性作用下将向上涌升而形成上升流。这里离岸水体运输的深度定义为上埃克曼层,一般是50~100 m[15]。300 m深处可以观测到温度、盐度、营养盐、密度等值线的涌升,但是这些深层水很少到达透光层。

计算CUI的全球海平面气压场数据来自Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center(FNMOC)。最初,FNMOC提供的是叠加在北半球极正射投影图上的格点数据,网格为正方形,点数63×63。网孔长度自高纬向低纬递减,在60°N时为370 km,到20°N约为267 km。之后,经过改进,FNMOC提供的是应用全球球形投影得到的分辨率为2.5°×2.5°的格点数据,网格点数73×144。计算CUI时,用球坐标系下贝塞尔16点中心差分公式,将2.5°×2.5°的数据差值为3°×3°的海平面气压场格点数据,用来作为初始资料。自1996年11月,海平面气压场数据分辨率更新为1°×1°,计算时仍需先差值为3°×3°的格点数据。FNMOC提供的每6 h一次的海平面气压场数据,现在北美渔业环境资源实验室(PFEL)通过计算提供每6 h、日平均和月平均CUI数据。本文计算月平均CUI数据的初始资料是从1°×1°月平均海平面气压场格点数据差值得到的3°×3°月平均资料。下面进一步说明CUI的计算公式。

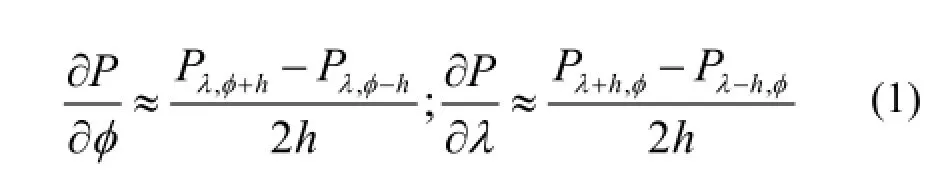

用相邻格点数据求海平面气压(P)的一阶导数:

式中λ和φ分别是北向、东向角坐标,h是网孔长度。

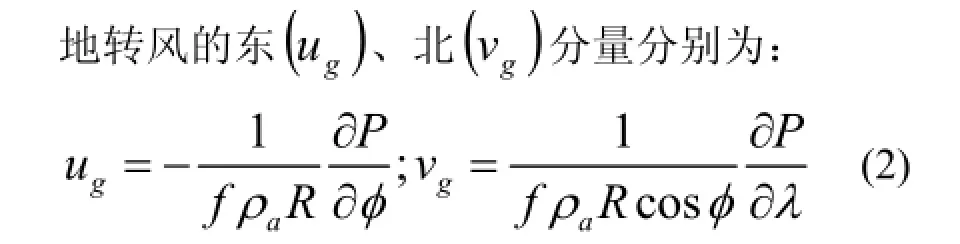

式中f是科氏参数,ρa是大气密度(假设为常数1.22 kg/m3),R是地球平均半径(6 371.2 km)。

假设不考虑摩擦,地转风平行于局部等压线。在北半球,低压在地转风左面。如果考虑摩擦,摩擦作用将使得海平面地转风风向左偏15°,风速减少30%。

由经典平方律公式,用地转风计算得到海平面风应力为:

式中→是风应力矢量,ρ是大气密度,C是

ad经验拖曳系数,是估算得到的风矢量。在计算月平均CUI时

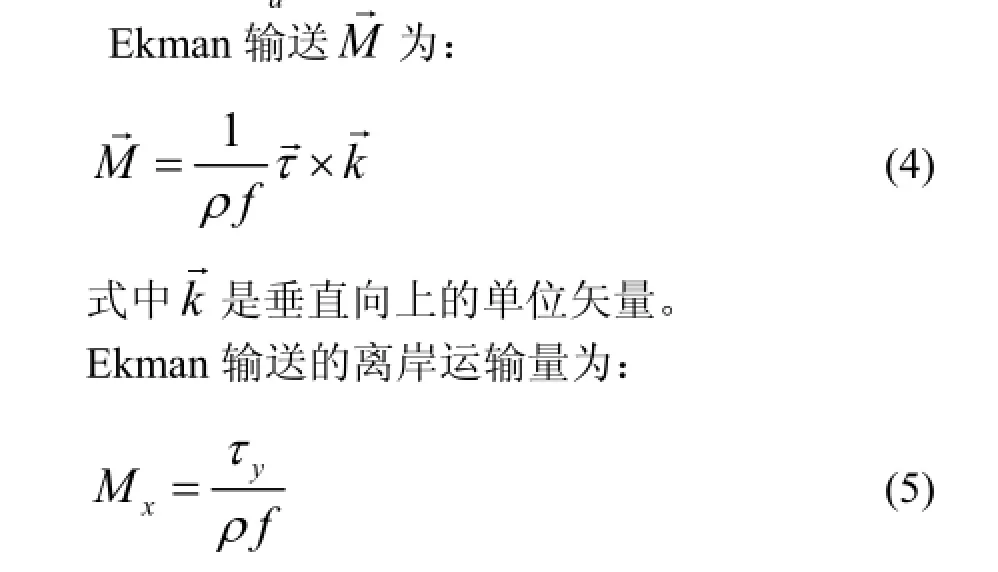

式中x是垂直于局部海岸方向,y为平行于局部海岸方向,ρ为海水密度。有正的离岸运输量,也就表明有上升流产生,相反,如果得到的是负的离岸运输量,则表示产生的是下降流。CUI的单位是m3/s/100 m。

2 资料来源

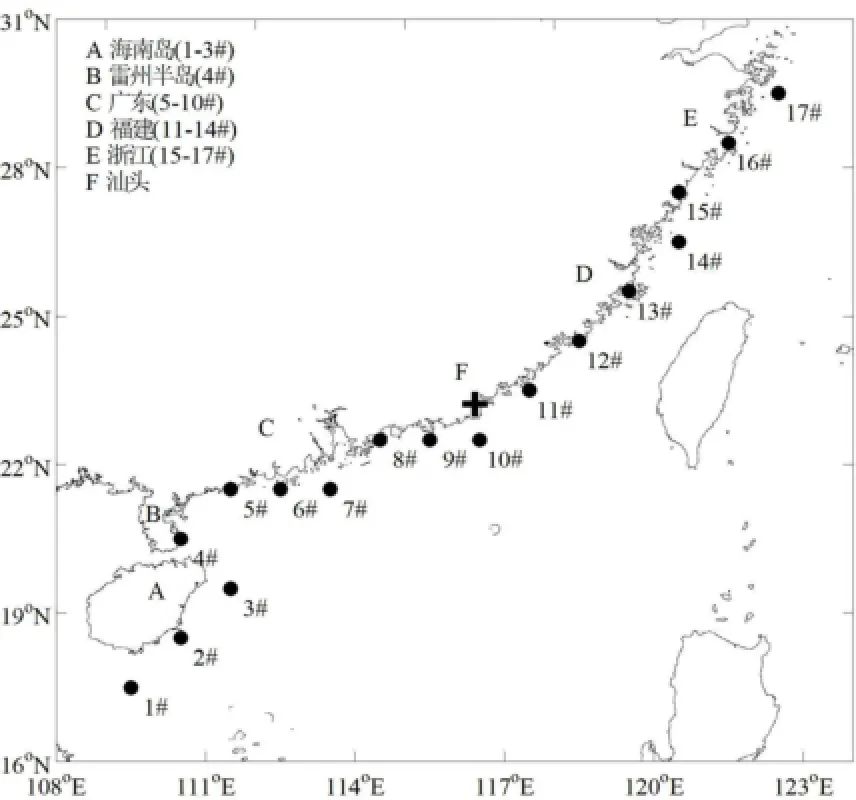

本文计算了中国东南沿海17个站点40年(1968年1月-2007年12月)的沿岸上升流指数月平均值,站点位置见图1。数据计算自PFEL,得到的月平均CUI通过3σ法则及插值进行数据质控。

图 1 站点位置Fig.1 Position of stations

3 结果分析

3.1 沿岸上升流指数多年月平均值

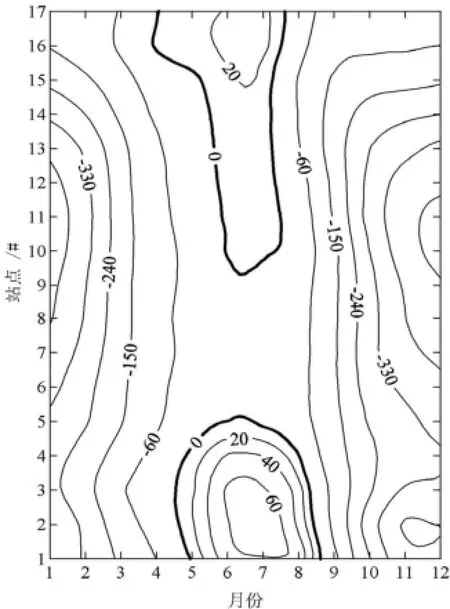

图2是17个站点1-12月CUI的多年月平均值,其中粗线是0值线。CUI大于0即可认为该站点附近存在沿岸风生上升流。

图 2 沿岸上升流指数多年月平均值(沿岸上升流指数 /m3﹒s-1﹒(100 m)-1)Fig.2 Temporal and spatial distribution of monthly mean Coastal Upwelling Index (CUI /m3﹒s-1﹒(100 m)-1)

由图2可以看出,除6-9#站点外,各站点均有风生沿岸上升流存在,这与以前的研究相符合[1,10-12]。沿岸上升流出现在4-8月,其中7月份2#的沿岸风生上升流最强。同时,在夏季,1-4#的沿岸风生上升流强于10-17#,即雷州半岛和海南岛东部的上升流强于汕头以北至浙江沿岸。

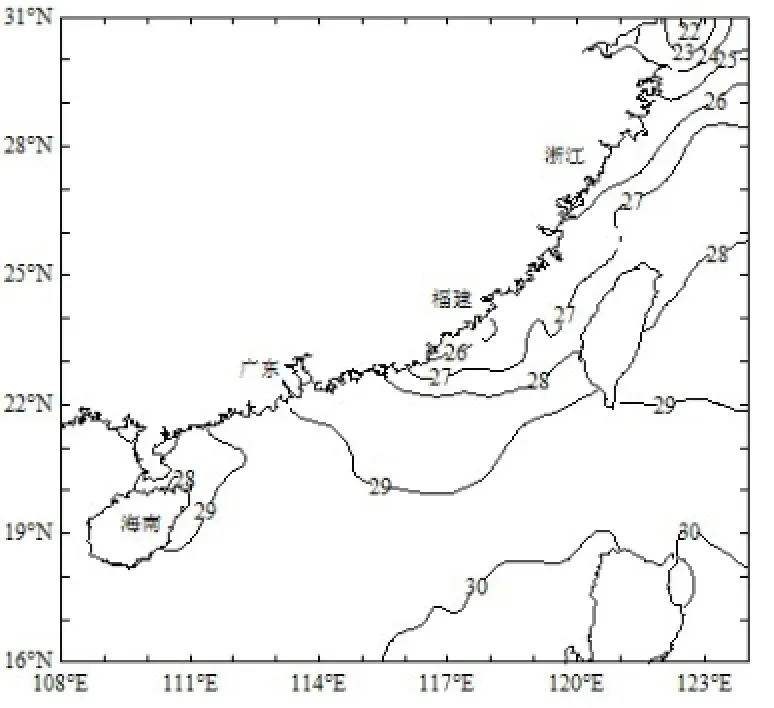

通过海表温度遥感图像也可了解中国东南沿岸上升流的分布情况。如图3的SST图像(资料来源:http://reason.gsfc.nasa.gov/Giovanni/)所示,太阳辐射强度的纬度差异导致南部SST高于北部。由于白天太阳辐射强,涌升到表层的低温水很可能被加热而不能被遥感卫星及时监测到,所以本文选取了夜间的海表温度。从图3中可以看到,上升流在中国东南沿海广泛分布,表现在海南岛、雷州半岛东部、粤东、福建、浙江沿岸均有明显的沿岸低温区,且低温区域的温度均比周围海域低1~2℃。

就产生机制而言,季风是导致风生沿岸上升流的根本原因。中国东南沿岸地处亚洲东部,冬季盛行东北季风,夏季盛行西南季风,冬季风强于夏季风,且两支季风环流的过渡时间较短。一般来说,11月至次年3月为冬季风,东海盛行北到东北风,南海盛行东北风;4到5月,冬季风向夏季风转换;6到8月为夏季风,东海盛行南到东南风,南海盛行西南风;9月夏季风迅速向冬季风转换,10月东南沿岸地区已受冬季风控制[17]。

图 3 2007年6-7月的平均海表温度(温度 /℃)Fig.3 Mean sea surface temperature from June to July, 2007 (Temperature /℃)

图4是2007年中国东南海域风场月平均值的矢量图。5月,风向由偏北风转为偏南风,6-8月中国东南沿海一直受偏南风控制,与岸线平行的分量导致沿岸风生上升流的形成。

3.2 频率统计

为研究风生沿岸上升流强度的时空分布特征,对上升流指数进行分频统计。

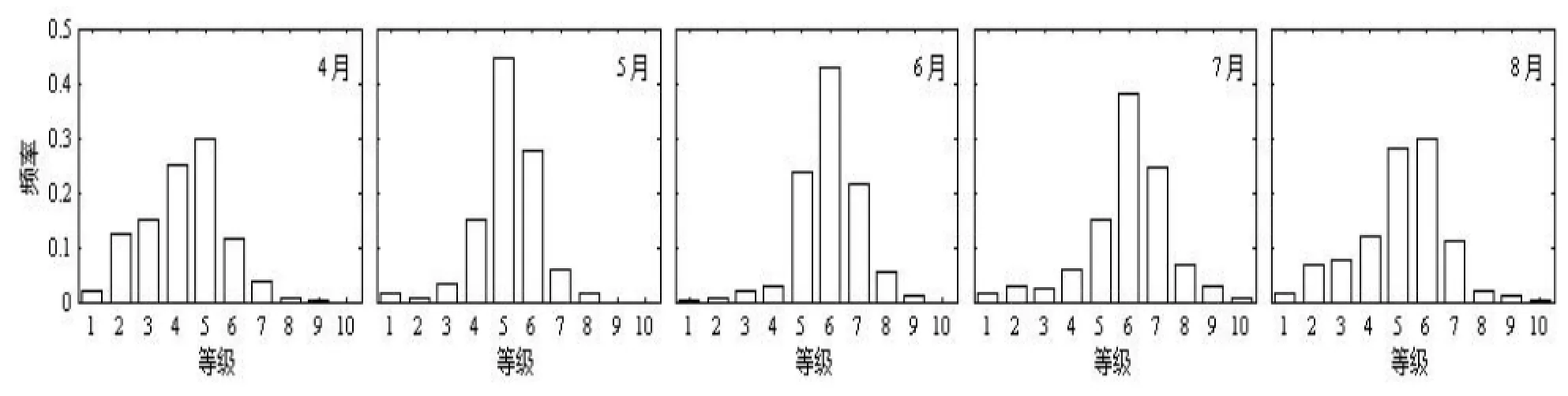

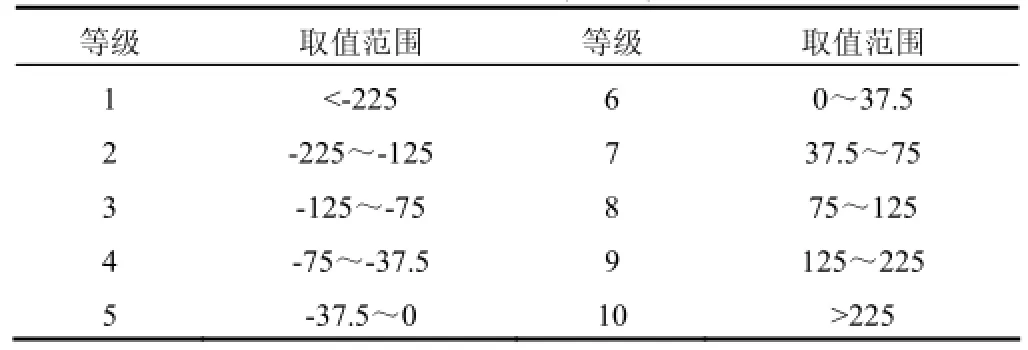

本文将上升流指数按数值大小(即强度)分为10个等级,具体取值范围如表1所示。1-5对应下降流,等级越高,下降流强度越小;6-10对应上升流,等级越高,上升流强度越大。

按照这个等级划分,对4-8月各月所有站点的沿岸上升流指数进行分频统计,得到结果如图5所示。

图5表明:4、5月,分频统计的频率最大值在第5个等级;6-8月,分频统计的频率最大值在第6个等级,这一等级沿岸上升流指数的范围是0~37.5 m3/s/100 m,是5个上升流强度等级中最小的一个,而这一强度是沿岸上升流最多发的情况,可见夏季,中国东南沿岸风生上升流的强度在多数情况下处于较弱的状态。7-10等级中5个月的频率都是7月最大,且这四个等级中4、5月的频率值极小,6-8月的分频统计结果在这4个等级中数值较大,可见,较强的风生沿岸上升流最常发生在7月,其次是6或8月。

另外,由图5还可以看出,4-8月风生沿岸上升流(第6-10等级)的强度随等级的增大而减小。这与其产生机制有关,强度小的风生上升流在持续的、相对较小的沿岸风状况下即可发生,而较强的风生上升流需要持续的、风速较大的沿岸风,因此相对来说,较小风速的沿岸风会比大风速的沿岸风更容易产生,并作用于中国东南沿岸地区。

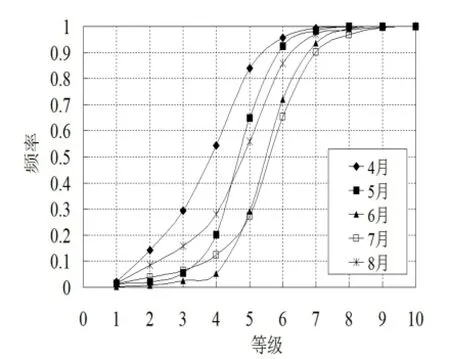

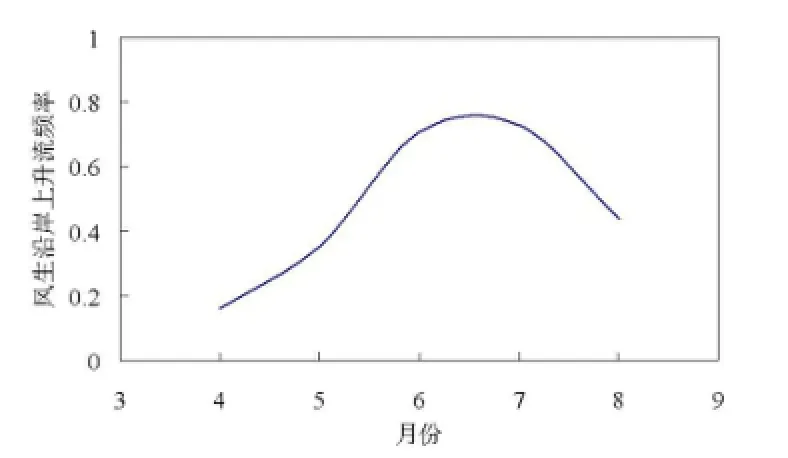

中国东南沿海受季风控制。4-5月季风逐渐转向[17],东南沿海即使有风生上升流产生,频率也很低。当夏季到来,为风生上升流的形成创造了条件,沿岸上升流的发生频率逐渐升高,并在6-7月份达到发生频率的峰值。之后频率降低,呈现出典型的夏季峰值结构。图6是上升流指数累积频率图,例如第5个等级对应的累积频率,是指中国东南沿岸当月没有沿岸上升流的频率,用1(100%)减去第5等级对应的累积频率,即为存在沿岸上升流的频率。可以看到,4-5月的CUI累积频率在第5等级的值都超过了0.6,上升流时有发生但是频率偏小(两个月平均约为25%);而在6-7月份CUI累积频率在第5等级只有0.3,这2个月平均有70%的情况下都有风生沿岸上升流产生;8月CUI累积频率在第5等级减小到0.56,即约44%的情况下有风生沿岸上升流发生。根据以上所述,绘制夏季沿岸上升流发生频率峰值的变化曲线,如图7所示。

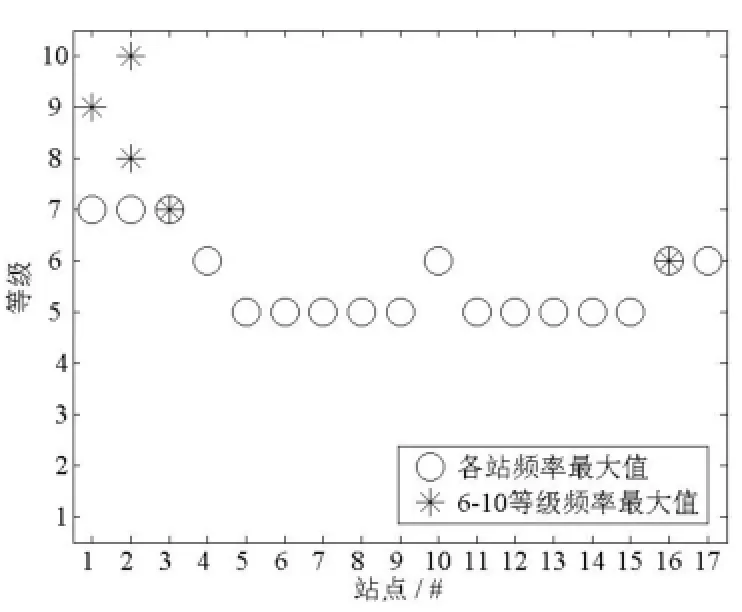

对各个站点上升流指数分别做如上相同等级划分的频率统计,得到各站点频率最大值对应的等级,以及6-10等级频率最大值对应的站点,如图8所示。

各站点发生风生沿岸上升流的频率最大值集中在5-7等级上。1-3#的频率最大值对应第7等级,4、10、16、17#站对应第6等级,结合站点图可知,海南岛东部最常发生的风生沿岸上升流强于雷州半岛东部、汕头附近和浙江沿岸。如图2所示,4#站点CUI最大值在20~40 m3/s/100 m,15-17#站点CUI也在这个强度范围内,可知,雷州半岛与浙江沿岸的上升流强度相当,都小于海南岛东部沿岸,与此节结论相符。

由6-10等级频率最大值对应的站点可知,较弱的上升流最常发生在浙江沿岸(第6等级),较强的上升流最常出现在海南岛东部(7-9等级),最强的上升流最多出现在海南岛正东(第10等级)。

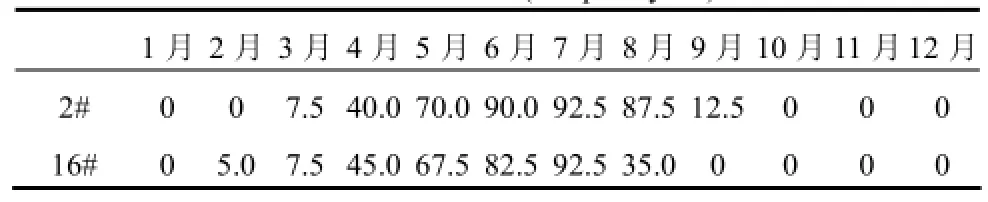

夏季风是导致中国东南沿海风生上升流发生的根本原因,赵喜喜等[17]指出夏季风向冬季风转换比冬季风向夏季风转换得更快,由此,可以得出,冬季风向夏季风转换期间风生沿岸上升流从没有或偶有发生,到频繁发生的这个“成长期”要比“衰减期”长,“衰减期”对应夏季风向冬季风转换期间上升流从频繁发生到没有的这个过渡过程。由于沿岸上升流指数大于0,即有风生沿岸上升流出现,我们计算并统计所有站点40年里各月上升流指数大于0的频率,作为风生沿岸上升流的出现频率。其中2#、16#站的统计结果如表2所示。可以看到,2#站自3月开始有风生沿岸上升流出现,且频率自3月起逐月增加,7月达到最大值,而后减少,10月消失;而16#站自2月就偶有上升流出现,同2#站类似,出现频率逐月增加到7月最大,但之后频率急剧减少,9月即为0。可明显看到,风生沿岸上升流从出现到频繁发生历时缓慢,大概要3~4个月,而从频繁发生到消失只在1~2个月内。两站比较来看,16#站比2#站风生沿岸上升流早出现1个月,也早消失1个月。这是由纬度差异造成的,夏季风向冬季风转换时,是由北向南逐渐推进的[17]。

图 4 2007年中国东南海域风场月平均值矢量图 (风速 /m﹒s-1)Fig.4 Monthly mean sea surface wind in the South China Sea and the East China Sea in 2007 (Wind speed /m﹒s-1)

图 5 4-8月中国东南沿海沿岸上升流指数频率统计Fig.5 Frequency statistics of CUI off SE China coast from April to August

图 6 4-8月中国东南沿海沿岸上升流指数累积频率Fig.6 Cumulative frequency of CUI off SE China coast from April to August

图 7 夏季沿岸上升流发生频率峰值变化曲线示意图Fig.7 The variation of coastal upwelling frequency in summer

表 1 分频统计的CUI取值范围(沿岸上升流指数 /m3﹒s-1﹒(100 m)-1)Tab.1 The range of CUI values for frequency statistics(CUI /m3﹒s-1﹒(100 m)-1)

图 8 发生上升流的频率最大值Fig.8 Maximum frequency of the wind-driven coastal upwelling occurrence

表 2 中国东南沿岸风生上升流出现频率统计(频率 /%)Tab.2 Frequency statistics of wind-driven coastal upwelling off SE China coast (Frequency /%)

3.3 趋势分析

计算17个站点沿岸上升流指数40年的夏季平均值(6、7、8月),并做线性趋势线,以1#、6#站为例,其趋势变化有两种:一类如图9a所示,沿岸上升流指数有逐年变大的趋势;另一类如图9b,沿岸上升流指数逐年减小。

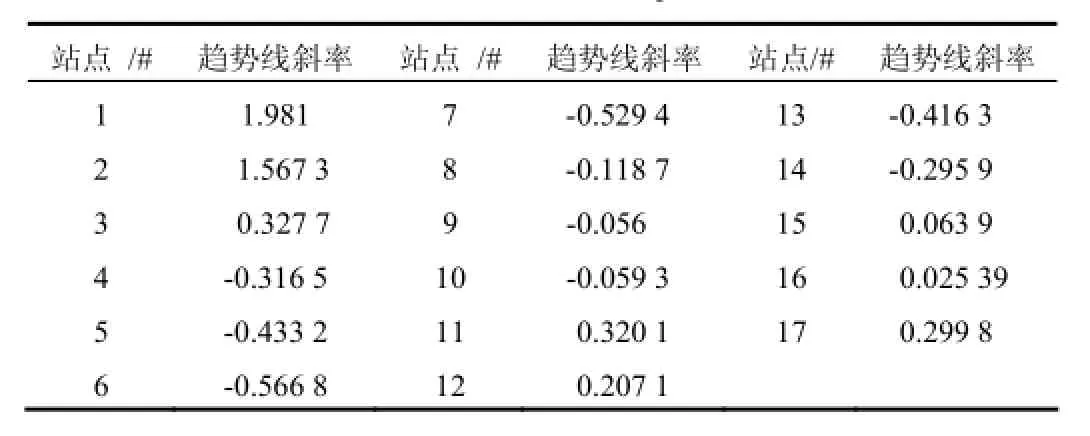

再计算各站CUI线性趋势线的斜率,如表3所列,斜率大于0,表示该站沿岸上升流指数逐年增大,风生沿岸上升流强度有逐年变大的趋势,这些地方是海南岛东部,汕头、闽南及浙江沿岸附近;相对而言,其它地方的沿岸上升流指数有逐年变小的趋势。

图 9 沿岸上升流指数的趋势变化(a.1#, b.6#)Fig. 9 Variation trend of CUI (a.1#, b.6#)

表 3 线性趋势线的斜率Tab.3 Trend line slope

3.4 周期分析

本文计算得到的CUI是以时间为序列的数据,对数据做频谱分析及周期显著性分析,得到沿岸上升流指数的标准功率谱图及其95%的置信曲线。从标准功率谱图上的显著值可得到风生沿岸上升流的主要周期。做17个站点40年数据的标准化功率谱及周期置信曲线图,计算每个站点的主要周期。统计如表4所示。

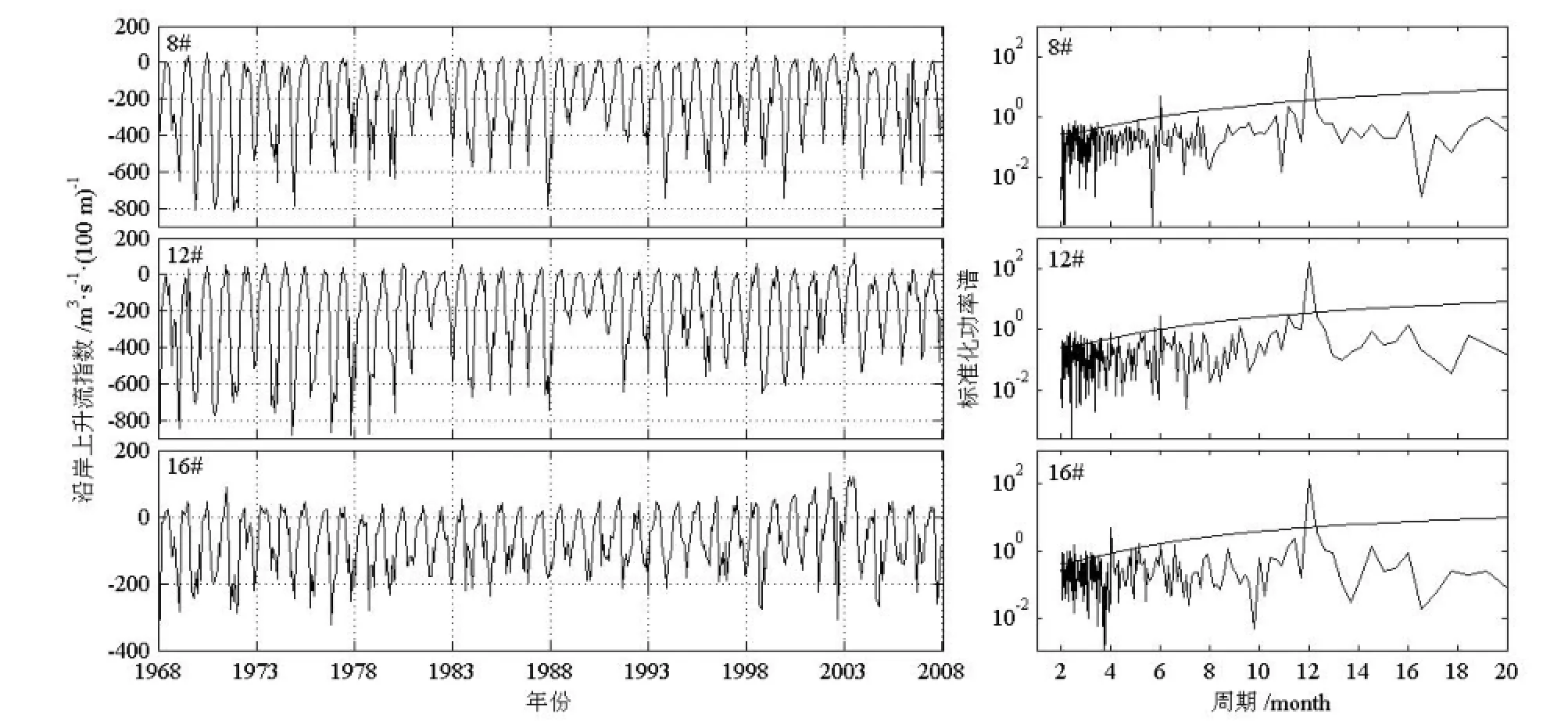

选取有代表性的8#、12#和16#站,其标准功率谱图如图10所示。CUI没有显著长周期,标准功率谱图截取前20个月。图10中8#站的图代表了沿岸风生上升流有6个月和12个月两个显著周期的情况;12#站的标准功率谱图代表风生上升流有三个显著周期时的情况;而16#站则代表了沿岸风生上升流有4个月和12个月两个显著周期的情况。结合图1可以知道,闽中以南沿岸的风生上升流存在一年及半年的周期现象,而闽中以北沿岸和浙江沿岸风生上升流则有4个月和1年的显著周期现象,闽中地区更像是个过渡区域,除了1年的最显著周期,4个月和6个月的短周期都存在。

虽然标准功率谱图只给出了如上所述的显著周期,但是在6-9年的长周期处,个别站点的标准功率谱图也有一定峰值,但都处于95%的置信曲线下。这可能是12个月的显著周期峰值过大,影响了置信曲线对小峰值的判断。究竟长周期存在与否,需要更多数据进行更进一步的讨论研究。

表 4 风生沿岸上升流的显著周期Tab.4 Significant periods of wind-driven coastal upwelling

4 结 论

综上所述,中国东南沿海的风生沿岸上升流具有如下特征:

①风生沿岸上升流发生在夏半年,主要发生在海南岛东部、雷州半岛东部、汕头以北至浙江沿岸地区,海南岛东部沿岸的风生上升流强于浙江沿岸;

②整个中国东南沿岸的风生上升流在多数情况下处于较弱的状态,较大强度的上升流发生在6-8月;

③较强的风生沿岸上升流常出现海南岛东部,最强处位于海南岛以东;

④风生沿岸上升流的“成长期”长于“衰减期”,且浙江沿岸上升流比海南岛东部沿岸早出现,早消失;

⑤海南岛东部、汕头、闽南及浙江沿岸风生上升流有逐年增大的趋势;

⑥闽中以南的中国东南沿岸,风生上升流有两个显著周期:1年和半年;浙江沿岸及闽中以北的福建沿岸,风生上升流的显著周期为1年和4个月,过渡的闽中地区存在3个显著周期,1年、半年和4个月。

图 10 CUI时间序列图和标准化功率谱图(右图中的弧线为95%置信曲线)Fig.10 CUI time series and normalized power spectrum (The 95% confidence line is shown in right panels)

致谢:美国PFEL提供了丰富的资料和学习内容,在此表示感谢。

[1]吴日升, 李立.南海上升流研究概述 [J].台湾海峡, 2003, 22(2): 269-277.

[2]胡敦欣.风生沿岸上升流及沿岸流的一个非稳态模式 [J].海洋与湖沼, 1979, 10(2): 93-102.

[3]Hu D X, Lu L H, Xiong Q C, et al.A study of coastal upwelling off SE China [J].Kexue Tongbao, 1980, 25(2): 159-163.

[4]洪启明, 李立.粤东陆架区夏季上升流 [J].台湾海峡, 1991, 10(3): 271-277.

[5]庄伟, 王东晓, 吴日升, 等.2000年夏季福建、广东沿海上升流的遥感与船舶观测分析 [J].大气科学, 2005, 29(3): 438-444.

[6]陈照章, 胡建宇, 朱佳, 等.2005年7月台湾海峡西南部海域的上升流与冲淡水观测 [J].热带海洋学报, 2008, 27(4): 19-22.

[7]颜廷壮, 李鸿雁, 俞光耀.福建沿岸上升流数值研究 Ⅱ.台湾海峡上升流的三维数值模拟 [J].海洋学报, 1997, 19(5): 12-19.

[8]罗义勇.东海沿岸上升流的数值计算 [J].海洋湖沼通报, 1998, (3): 1-6.

[9]潘玉萍, 沙文钰.冬季闽浙沿岸上升流的数值研究 [J].海洋与湖沼, 2004, 35(3): 193-201.

[10]吕新刚, 乔方利, 夏长水, 等.长江口外及浙江沿岸夏季上升流的潮生机制 [J].地球科学, 2007, 37(1): 133-144.

[11]经志友, 齐义泉, 华祖林.南海北部陆架区夏季上升流数值研究[J].热带海洋学报, 2008, 27(3): 1-8.

[12]管秉贤, 陈上及.中国近海的海流系统 [R].青岛: 中国科学院海洋研究所, 1964.

[13]Qiao F L, Lv X G.Coastal upwelling in the South China Sea [A].Liu A K, Ho C R, Liu C T.Satellite Remote Sensing of South China Sea [C].Taiwan: Tingmao Publish Company, 2008: 135-158.

[14]Bakun A.Coastal upwelling indices, west coast of North America, 1946-71 [R].U.S.Dept.of Commerce, NOAA Tech.Rep, 1973, NMFS SSRF-671.

[15]Schwing F B, O’Farrell M, Steger J M, et al.Coastal upwelling indices west coast of North America 1946-95 [R].U.S.Dept.of Commerce, NOAA Tech.Memo, 1996, NOAA-TM-NMFSSWFSC-231.

[16]Norton J G, Schwing F B, Pickett M H, et al.Monthly mean coastal upwelling indices, west coast of South America 1981 to 2000: trends and relationships [R].U.S.Dept.of Commerce, NOAA Tech.Memo, 2001, NOAA-TM-NMFS-SWFSC-316.

[17]赵喜喜, 侯一筠, 齐鹏.中国海海面风场时空变化特征分析 [J].高技术通讯, 2007, 17(5): 523-528.

Analysis on characteristics of wind-driven coastal upwelling off the southeastern China coast using coastal upwelling index

MIAO Xin1, HU Jian-yu1,2

(1.College of Oceanography and Environmental Science, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China; 2.State Key Laboratory of Marine Environmental Science, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)

In this paper, the characteristics of wind-driven coastal upwelling off the southeastern China coast are analyzed using CUI (Coastal Upwelling Index).The following results are obtained: (1) There exists wind-driven coastal upwelling in summer off the eastern Hainan Island and the Leizhou Peninsula, and from Shantou to Zhejiang.(2) The wind-driven coastal upwelling of the eastern Hainan Island is stronger than that of the others; and the upwelling is stronger during June to August.(3) Wind-driven coastal upwelling off Zhejiang appears earlier than that off the eastern Hainan Island.(4) Wind-driven coastal upwelling off the eastern Hainan Island, Shantou and Zhejiang has a trend of intensification.(5) The wind-driven coastal upwelling off the central and southern Fujian coast as well as Guangdong and eastern Hainan Island coast has two significant periods (one year and half a year); the upwelling has two periods (one year and four months) off the northern Fujian coast and Zhejiang coast; and the upwelling off central Fujian coast has three periods (one year, half a year and 4 months).

wind-driven coastal upwelling; coastal Upwelling Index; variation characteristics; SE China coast

P731.21

A

1001-6932(2011)03-0258-08

2009-10-09;收修改稿日期:2011-03-01

国家自然科学基金项目(40821063,40976013,40576015);国家“973计划”项目(2009CB421208);教育部留学回国人员科研启动基金。

苗馨( 1985- ),女,硕士生,主要从事物理海洋学研究。电子邮箱:miao.0817@163.com。

胡建宇,教授。电子邮箱:hujy@xmu.edu.cn。