江西淘锡坑大型钨矿床找矿新突破

徐敏林,钟春根

(1.江西省地质调查研究院,江西 南昌 330030;2.中国地质大学(武汉)资源学院,湖北 武汉 430074)

0 引言

淘锡坑钨矿位于江西省崇义县城西南15km处,是赣南地区的一处典型钨矿,以品位富闻名。

近年来,淘锡坑钨矿坚持“生产+找矿+科研”三结合方针,资源储量不断取得突破,已由中型跃升为大型,并还有新增的可能,矿山年产值近2亿元,资源储备可供20年,老矿山焕发了新的活力。

本文通过简要回顾矿区的找矿历程,总结了矿区近年找矿新成果及成矿理论新认识,以实践证明赣南仍蕴藏着巨大的钨矿找矿潜力,以实例指出“生产+找矿+科研”三结合是新形势下地质工作的重要途径及方向。

1 地质背景

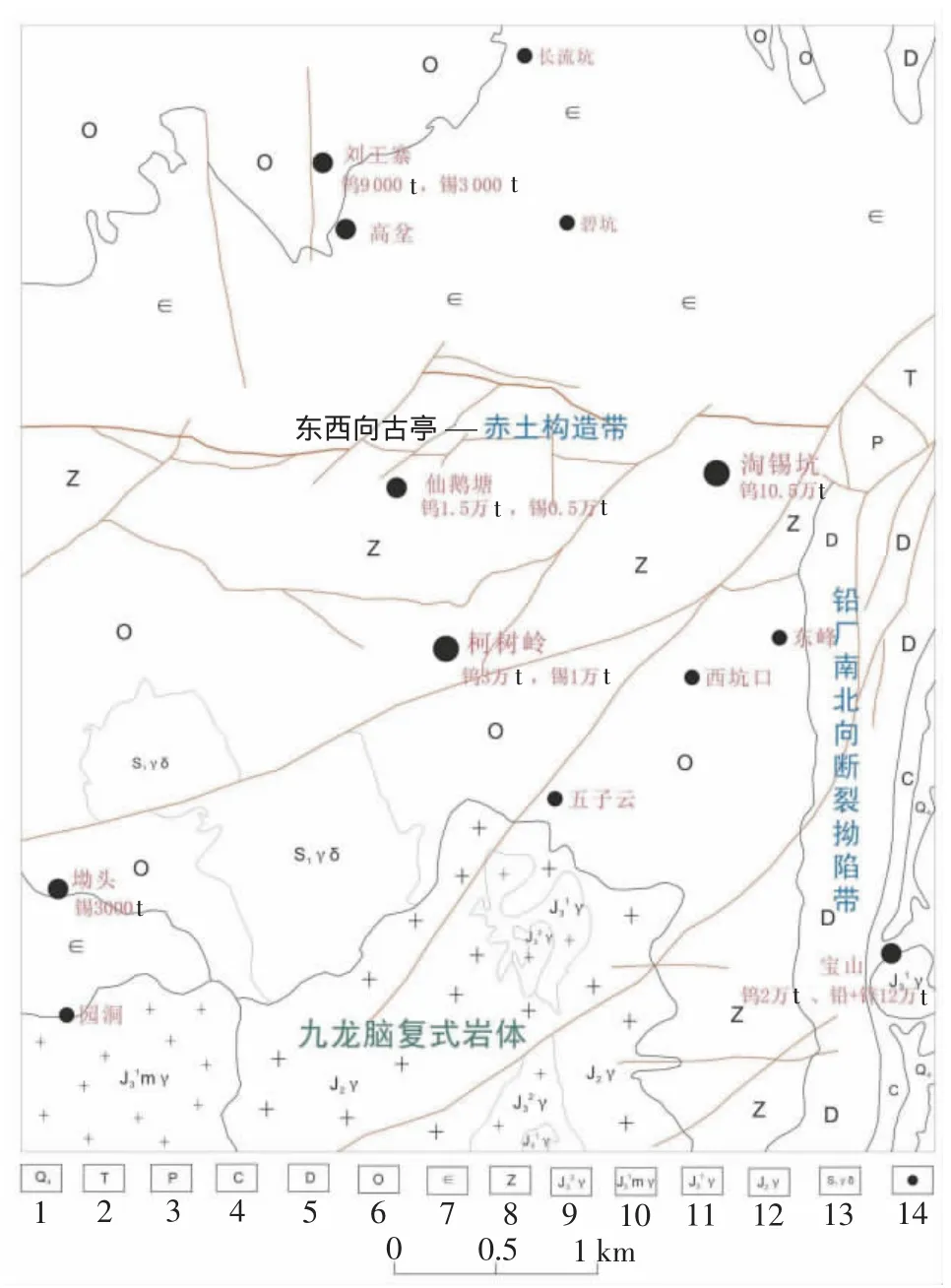

淘锡坑地处南岭成矿带崇余犹远景区九龙脑矿田(图1)。

矿田内震旦系—奥陶系基底碎屑岩广布,W、Sn等成矿元素在基底构造层中富集。东西向、北北东向隆褶带与断陷带呈网格状分布,构造控岩控矿作用明显[1]。

九龙脑复式岩体是该矿田的成矿母岩,属燕山期“S”型花岗岩,具多期次侵入特征,结晶成岩年龄从183Ma至154.9Ma。岩体南端为粗粒黑云母花岗岩,往北逐渐变为中细粒黑云母花岗岩。

图1 区域地质简图

该岩体的周边接触带产出数十处钨锡矿床(点),有4种类型:内带石英脉型(九龙脑式)、外带石英脉型(淘锡坑式)、云英岩型(洪水寨式)、夕卡岩型(宝山式)[2]。

淘锡坑矿区与九龙脑复式岩体出露的北部边缘相距6km。矿区深部有隐伏花岗岩体,埋深400m以上。

2 矿区地质

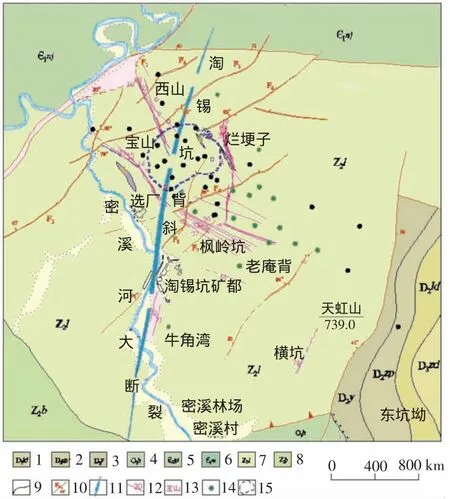

矿区地层简单,主要有震旦系、寒武系、奥陶系,属浅海相碎屑岩类,成分为细砂岩、粉砂岩、粉砂质板岩等(图2)。

图2 淘锡坑矿区地质简图[1]

矿区内褶皱主要有淘锡坑倒转复式背斜,轴线经密溪村—牛角湾—合江口,连绵约5km。断裂主要有3组:北东向断裂、南北向断裂、东西向断裂。淘锡坑背斜和密溪河近南北向大断裂有明显的控岩作用。

矿区的花岗岩隐伏于深部,地表没有出露,有16个钻孔揭露到花岗岩,埋深400m左右。岩性为中细粒含斑黑云母花岗岩,称之为淘锡坑岩体。其与九龙脑复式岩体出露的北部边缘相距6km,似为九龙脑岩体往北延伸的岩枝(岩株)。

岩体总体呈南北向延伸,在宝山—烂埂子地段隆起,隆起处顶面+50m,高于-100m的岩体隆起面积4.18km2。

岩体成分为中细粒含斑黑云母花岗岩,岩石矿物含量:石英45%~50%,白云母10%~15%,斜长石12%~16%,长石15%~18%,萤石等微量。钻孔揭露花岗岩自外而内可分3个相带:云英岩带、细粒白云母花岗岩、中细粒黑云母花岗岩,各相带的W、Mo、Bi、Be、Cu等微量元素的含量均高。

平面上,花岗岩在北西段(宝山、西山、烂埂子—枫岭坑)隆起,顶面标高+50~-160m,隆起段查明钨矿脉最密集,资源储量最集中;剖面上,矿脉的品位最富地段是从花岗岩顶面上下各200m区间。

成岩年龄为158.2Ma,与成矿年龄154.4Ma十分接近,表明淘锡坑岩体与成矿关系十分密切[3]。

3 矿床地质

3.1 矿体的空间分布及产状规模

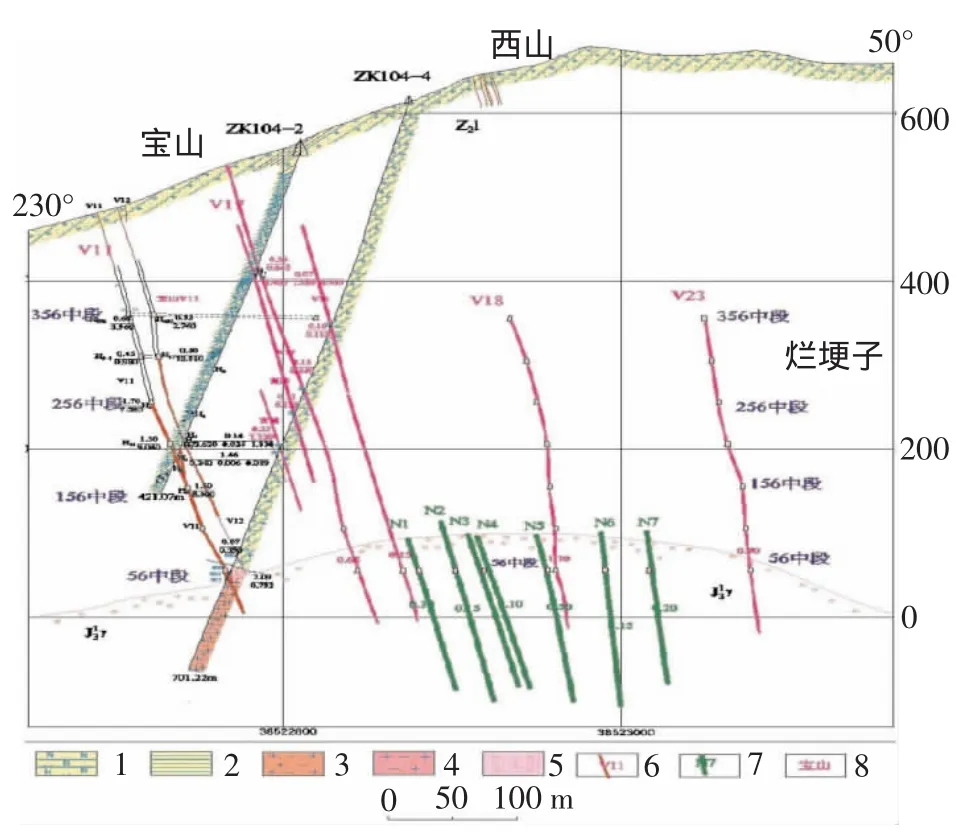

矿区表现为石英脉型钨锡矿化,可分为外带石英脉型、内带石英脉型(图3)。

图3 淘锡坑矿区典型剖面图

已查明4组矿脉:宝山、西山、烂埂子、枫岭坑,平面呈“左型-旋扭”组合,同一脉组的石英脉产状一致,各脉组之间走向各不相同(表1)。

矿脉延长340~680m,延深250~660m,垂上具“五层楼”结构模式。地表为标志带,脉幅0.03~0.15m,赋存于变质岩中,向下归并成为石英大脉,脉幅逐渐增大,并延至隐伏花岗岩体的浅部,矿脉平均宽度0.40~1.70m,品位较富,平均品位WO32.563%。

表1 淘锡坑矿区矿体特征

3.2 矿石特征

矿石矿物成分。金属矿物有黑钨矿、锡石、白钨矿、黄铜矿、闪锌矿、辉钼矿、毒砂、黄铁矿、辉铋矿。非金属矿物有石英、黄玉、萤石、白云母、铁锂云母、电气石、方解石、叶蜡石、绿泥石、绢云母等。

矿石结构与构造。矿石结构主要为自形粒状结构,它形-半自形结构,其次是熔蚀交代残余结构、碎裂结构。矿石构造主要有致密块状构造、条带状构造、角砾状构造和晶洞构造。

共生组合。黑钨矿、锡石、毒砂(烂埂子)、黄铜矿、斑铜矿、辉钼矿、黄铁矿、闪锌矿、黄玉、萤石、铁锂云母、白云母、绢云母、绿柱石。

矿石化学成分特征。主要矿产为钨,伴生矿产为锡、铜、银、钼。矿石中WO3含量变化较大,为0.035%~33.92%,WO3平均品位2.563%。

3.3 围岩蚀变

主要为硅化、绿泥石、碳酸盐化。

4 找矿历程回顾

淘锡坑矿区是一个老矿区,历经多次地质工作,时间段为:1966—1968年、1980—1982年、2001—2010年。找矿可分4个阶段:就矿找矿、摸底找矿、探边找矿、发现内带型。

4.1 第一阶段——就矿找矿(1966—1968年、1980—1982年)

淘锡坑钨矿1936年开始民采,规模较小,但地质勘查一直没有进行。1966年,江西省地质局908大队对该矿区进行了系统普查,以全面评价提交开发。

1966—1968年,运用“就矿找矿法”,针对宝山、西山、烂埂子三处的地表矿脉,采用地表调查、槽探揭露、钻探控制手段,按160m×100m工程间距,发现了一批含钨石英大脉,同时对外围标志带也做了探索工作。本次勘查限于当时对燕山期岩体以及矿化富集规律尚未了解,主要在矿区的中浅部进行,大部分钻孔控制较浅,未揭露矿化的富集段,导致见矿品位低、估算资源量小,矿床规模有限,外围标志带见矿也不佳。

此后的1976—1978年、1980—1982年先后两次对宝山、西山矿段补充勘查,主要为施工加密钻孔,分别完成829.29m(2个孔)、3 663.46m(7个孔),提高了资源量级别。

1968年普查提交D级储量(WO3)16 205.8t,为1970年正式组建国有矿山提供了依据,此后保障了近30年的生产采掘。

4.2 第二阶段——摸底找矿(2001—2003年)

2001年,淘锡坑钨矿建矿已30年,累计生产钨精矿8000多t,折算其采损储量约10600t,因而保有储量已所剩无几。矿山接替资源找矿任务十分急迫。

同时,当时开采的306m、256m中段发现矿脉有变好迹象,厚度、品位并未如以往认识的变小、变差,以往传统认识“硫化物大量出现是逆向分带的底部”有一定局限。

因此决定启动新一轮钨矿勘查,重点解决宝山、西山、烂埂子3组矿脉在206m中段以下能否延伸下去。若得到证实将增加较多储量,可保障矿山生产。本次工作实为“摸底找矿”。

经野外工作,形成了3点新认识:①矿物按标高呈典型的逆向分带,但当306中段硫化物大量出现的同时黑钨矿化并未减弱,以往钻孔没揭露到好矿体应另有原因。②宝山、西山、烂埂子矿脉总体往下数量少、脉幅大,最大可达2m,几何形态为典型的“五层楼”上半部特征,往下可能还有较大空间。③矿区燕山期花岗岩体隐伏在深部-160~+50m标高,一般认识成矿岩体之顶部200m范围为矿体最厚、品位最富地段,因而仍具找矿空间。

确定工作方案为:一是详细编录宝山、西山、烂埂子区段的上万米坑道资料,以掌握矿体的延伸、连接、品位厚度等特征;二是在此基础选择矿化最有利地段按D级以上储量网度施工坑内钻,揭露矿体的深部矿化情况。

坑道揭露表明3组矿脉下延稳定,延至隐伏花岗岩体内,剖面上矿体几何形态表现为“五层楼”型式,垂向上矿物组合表现分带性:地表或上部为黑钨矿-锡石带,中部为黑钨矿-黄铜矿带,下部为黑钨矿-辉钼矿带,深部还见萤石-辉锑矿-方解石等低温矿物,可能为两期矿化所致,其后中国地质科学院矿产资源研究所的测温成果也证实了此推测。

施工1 125.98m坑内钻孔、1 683.26m水平钻,证实矿化可下延至0m左右,并且往下脉体变宽、品位变富;矿化段延伸至隐伏花岗岩体的顶面,其海拔标高为+30~-50m,局部还可再下20~30m,据此增加了较多的工业储量。在3组矿脉之间,还揭露到部分盲矿体。

2004年提交《崇义章源钨制品有限公司淘锡坑钨矿区北西段储量地质报告》,宝山、西山、烂埂子3个区段7个主采矿体获122b类保有储量:WO335 249t、Sn423t。提供了矿山约10年的资源储备。

4.3 第三阶段——探边找矿(2004—2007年)

2004年,矿山在枫岭坑方向开拓的306m中段发现细小石英脉,但以往钻孔未揭露到工业矿体,资源情况不明。受宝山、西山、烂埂子3组矿段勘查成果的鼓舞,认为有必要对枫岭坑矿段探索。

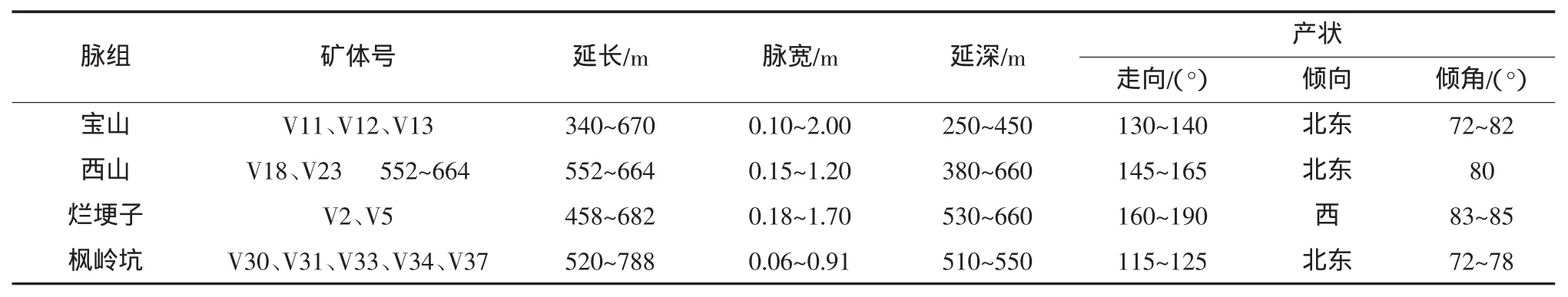

矿区已发现的3组矿脉与东边的大批标志带,力学分析似呈“帚状”组合[1],但3组矿脉与位于中心的隐伏花岗岩突不协调,更似“旋扭”构造,即:以岩突为中心,宝山、西山、烂埂子、枫岭坑、牛角湾呈放射状展布,沿构造方向可能有新的发现(图4)。

地表大批的矿化标志带1966—1968年施工的钻孔效果均不好,以往施工的4个钻孔均未见矿,是否再探以及如何探?

图4 “左型-旋扭”型式示意图

根据前期经验,确定本次3项工作重点:一是地表调查,采用槽探和填图,着重矿化标志带的研究,确定矿化标志带组合形式,分析控矿构造裂隙,指导深部验证工程的探索;二是矿山也继续施工枫岭坑区段的306m中段,以配合钻探进行勘查,如打到目标矿体则向深向东继续追索;三是在枫岭坑区段按一定网度布置一批钻孔探索矿化深部情况,揭露预测有利部位,估算资源量。

经对枫岭坑区段矿脉的重新认识和增加地质投入,施工槽探7 000m3、坑探4 000m、钻探8 000m,探明枫岭坑区段为一含多条工业矿体的脉组,一批矿体厚度大、延深长、钨品位高,新增资源量达2.78万t。往东未揭露到花岗岩,其资源潜力仍在。

2005年12月提交《江西省崇义县淘锡坑矿区钨矿资源潜力评价报告》,核实了矿区的现有资源储量,获保有资源储量(122b+333+334)类WO384 261.49t、Sn 1 757.59t,至此矿区累计探明储量达大型,该成果获2007年国土资源部科学技术二等奖。

4.4 第四阶段——发现“内带型”(2008—2010年)

2008年,矿山在逐层下采坑道时,首先在西山106中段出露花岗岩体,为淘锡坑岩体的一部分,岩体内部产出宽0.05~0.20m的石英大脉,含黑钨矿、黄铜矿等,该现象引起了地质人员的注意,从而加强了针对勘查。

花岗岩顶帽产出内带石英脉的现象常见,如牛岭,但在外带矿床中新出现内带矿脉却不鲜见。分析认为,淘锡坑成矿岩体可能有3期成矿,外带两期、内带一期,内带稍晚于外带,内带矿脉主要产于岩体的隆起突出部位,大致在3个脉组的中间(图5)。

图5 淘锡坑56中段内带型矿脉分布

在106、56、06中段,有意识地加强了内带石英脉的沿脉系统开拓,辅于水平钻手段,下步将施工坑内钻,以揭露并控制矿体的延长、延深及品位情况。

目前已开拓106、56、06中段,初步控制12条内带石英大脉,普遍矿化较富,并仍有数量增加的可能。矿脉宽0.20~1.20m,品位较富,产状与近侧的外带型一致,初步估算新增WO3储量20 000t,深部控制仍在稳步推进之中。

5 成矿规律研究

5.1 成因研究

中国地质科学院矿产资源研究所近年在矿区开展了多项研究:

(1)成矿物质来源。对矿区含矿石英脉中的石英单矿物进行了氢、氧同位素测试。测定结果:采自矿区黑钨矿石英脉中的9件石英δ18O值非常接近,范围仅在0.96%~1.21%之间,平均值为1.11%,结果表明其成矿流体应属同源的产物,成矿热液主要来源于岩浆,但可能有少量的大气降水混入[4]。

(2)成矿温度。对矿区还进行大量成矿流体包裹体测试,测试结果显示,矿区黑钨矿石英脉形成过程有两个成矿阶段:即350~470℃区间代表了早期氧化物成矿阶段的温度,150~320℃区间则代表了晚期氧化物-硫化物成矿阶段的温度[5]。

(3)成矿时间。同位素测定成矿年龄为154.4Ma,成岩年龄为158.2Ma,岩体与成矿关系密切。

矿区成因类型为岩浆期后高中温热液石英脉型矿床,工业类型属黑钨矿-硫化物-石英脉型钨矿床。

5.2 成矿模式

淘锡坑钨矿化类型主要为外带石英脉型,其次为近年新发现的内带石英脉型;平面上具“左型-旋扭”组合型式,剖面上具典型的“五层楼”模式,成矿模式可归纳为“外带型+内带型”。

6 结语

淘锡坑矿区是一个老矿山,在多年的找矿-开采循环中,特别是近年深部及外围找矿,新的工业矿体不断被发现,累计查明钨资源储量达10万t,并还有新增的潜力,老矿山焕发了新的活力。矿区的勘查实例揭示了赣南地区仍蕴藏着较大的钨矿找矿前景。

矿区长期坚持“生产+找矿+科研”三结合,与科研单位大力合作开展矿床研究,得到了丰厚的回报,矿山现年均产值2亿元,资源储备可供20 a。实践证明“生产+找矿+科研”三结合是新形势下地质工作的重要途径与方向。

矿区在钨矿成矿理论方面也取得了一系列新成果,如:“左型-旋扭”成矿裂隙组合型式、“外带型+内带型”矿化类型,对钨矿理论产生了积极影响,有重要的理论价值和指导意义。

[1]盛继福.中国主要金属矿床成矿规律:钨矿床[M].北京:地质出版社,2004.

[2]朱焱龄,李崇佑,林运淮.赣南钨矿地质[M].南昌:江西人民出版社,1981.

[3]毛景文,谢桂青,郭春丽,等.南岭地区大规模钨锡多金属成矿作用:成矿时限及地球动力学背景[J].岩石学报,2007,23(10):2329-2338.

[4]华仁民.南岭与中生代花岗岩类有关的成矿作用及其大地构造背景[J].地质论评,2005,(5):633-639.

[5]华仁民,陈培荣,张文兰,等.华南中、新生代与花岗岩有关的成矿系统[J].中国科学,2003,4(2):335-343.